ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

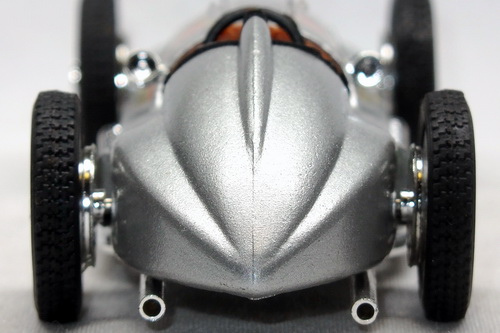

MERCEDES-BENZ W154 1938 GERMANY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.6m 全幅約1.85m エンジン 変速機: DOHC V型12気筒 3L スーパーチャージャー 483HP

5段変速

性能: 最高速309km/h データーベースでメルセデス ベンツ W154/W165のミニカー検索

メルセデス ベンツ W154 ドイツ 1938年

1938年に新しい3Lフォーミュラ(過給3L 無過給4.5L 排気量に応じて最低重量400-850㎏)が施行され、それに対応したメルセデス ベンツ W154が開発されました。W125をベースにしてサスペンションを改良し、エンジンが小さくなった分ボディが低くなり空力的に改善されました。W125同様にW154も圧倒的に強く1938年の主要な6レースで勝利しています。1939年は戦前最後のグランプリシーズンとなり、W154はスーパーチャージャーを2ステージ化してパワーアップし、フロントグリルの形状などを変更したボディが載せられました。この1939年式のW154をW163と呼ぶこともあるようですが、これは厳密には正しくないようです。W154は1939年に5勝しています。

ドイツと同じようにムッソリーニ政権下のイタリアでもグランプリレースを国威発揚に利用していました。ドイツ勢に対抗すべくイタリアは1939年5月のトリポリ GPを自国に有利な1.5Lフォーミュラで行うことを1938年8月に決定しました。これに対してメルセデス ベンツは8ヶ月ほどでW165を開発しました。W165はW154のミニチュア版で、ホイールベースが短く、V型8気筒1.5Lエンジン(278HP)を搭載していました。W165は1939年 トリポリ GPで1-2フィニッシュし、イタリアの思惑通りにはなりませんでした。(3位はアルファ ロメオ 158でした) (実車画像→ メルセデス ベンツ W165)

ミニカーは2009年に発売されたスパーク製です。画像はスパークのWEBサイトから借用しました。1938年のトリポリ GPで優勝したW154(ドライバー H.ラング)をモデル化しています。スパークはメルセデス ベンツの特注品としてW25、W125、W154、W154(1939)、W165をモデル化していて、このW154はそれを一般市販したものです。これ以外のW154のミニカーは、かなり昔のビンテージ物のメルクリンとマーキュリー、最近のブルムなどがあります。

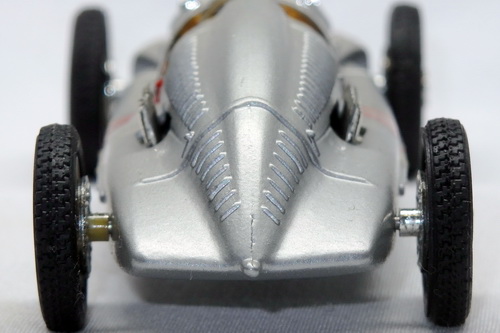

以下は1981年に発売されたブルム製のメルセデス ベンツ W154 1939 (1/43 型番R037)の画像です。1939年のドイツ GPで優勝したW154 #12 (ドライバー R.カラツィオラ)をモデル化しているようです。ただしミニカーの全長が88㎜程なので1/43換算で計算すると全長が3.7mとなり、W154の寸法と合いません。このサイズはW154の小型版W165の全長3.7mと一致します。ブルムは型番R037と同じ型を使った型番R037Bで1939年のトリポリ GPで優勝したW165をモデル化していましたので、この型番R037はW154ではなく正しくはW165をモデル化した物のようです。ブルム初期のミニカーにはこんな具合に実車考証が適当なものがありました。(ただしこれが分かったのも最近のことで、それまでは全然気がつきませんでしたが) (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1989年に発売されたブルム製のメルセデス ベンツ W154 #46 インディアナポリス 1947 (1/43 型番R175)の画像です。年式が1947年となっていますが、これは戦後になって発見された車でアメリカのレーシングカーチームのオーナーのドン リー(Don Lee)が購入したものでした。そのW154は1947年のインディアナポリスに参戦しましたが、このミニカーはその車をモデル化しています。(ただしこれも本来はW165のモデル化でしたので、実車とは外観が違っていますが) ボディにはオーナーの名前「Don Lee」が表示されています。なおレースの結果はエンジン破損でリタイヤでした。(実車画像→ メルセデス ベンツ W154 1947 ) (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1712

AUTO UNION TYPE D 1938 GERMANY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.2m 全幅約1.66m エンジン 変速機: 12気筒 3L スーパーチャージャー 420HP 5段変速

性能: 最高速330km/h データーベースでアウトウニオン タイプ A-Dのミニカー検索

アウトウニオン タイプ D ドイツ 1938年

1938年にGPカー(F1)の新しい3Lフォーミュラ(排気量上限 過給3L 無過給4.5L 排気量に応じて最低重量400-850㎏)が施行され、それに対応したアウトウニオン タイプ Dが開発されました。タイプ Cをベースにしていましたが、エンジンがV型16気筒6LからV型12気筒3L(420HP)に変更されてサイズが小さくなったのでコクピットが後ろに移動して一般的なGPカーのスタイルに近くなりました。1939年にはスーパーチャージャーが2ステージ化され、485HPにパワーアップされました。

タイプ Dの主な戦歴としては1937年にチームに加入したイタリア人ドライバーのT.ヌヴォラーリがドライブしてイタリア GPとイギリス(ドニントン) GPなどで優勝しましたが、あまり芳しい成績は残せませんでした。1939年のフランス GPではドライバー H.ミュラーで優勝しました。アウトウニオンのミッドシップレイアウトは操縦性に問題が多い(運転が難しい)レイアウトでしたが、第2次世界大戦後のレーシングカー設計に多大な影響を与えました。大戦後の1947年にクーパーがF3でミッドシップレイアウトを採用し、その後1960年代になるとミッドシップがF1の標準レイアウトになりました。

ミニカーはブルム製で1984年頃に発売されました。1938年のイギリス GPの優勝車をモデル化しています。実車の雰囲気がうまく再現されていて、1980年代のミニカーとしては良く出来ていました。ただこれも前述した同じブルム製のタイプ Cと同様にデカールが経年劣化しています。ブルムは ドライバー T.ヌヴォラーリのフィギュア付でイタリア GP 優勝車もモデル化しています。これ以外のタイプ Dのミニカーは戦前のメルクリンの超レアな当時物、マーキュリーの古い当時物、ミニチャンプスのイギリス GPとイタリア GP仕様などがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

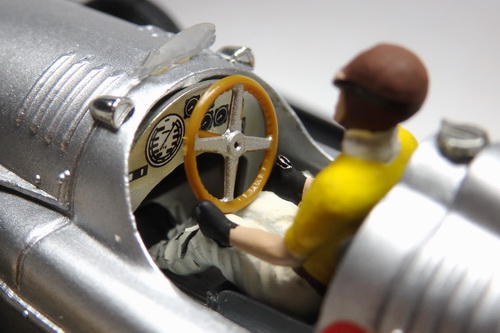

以下は2004年に発売されたブルム製のアウトウニオン タイプ D #22 イタリア GP 優勝 (1/43 型番S061)の画像です。1938年のイタリア GPの優勝車にドライバー T.ヌヴォラーリ(Tazio Nuvolari)のフィギュアを付けた限定生産品です。 T.ヌヴォラーリは1937年にスクーデリア フェラーリ(アルファ ロメオのワークスチーム)からアウトウニオンに移籍し、1938年のイタリア GPなどで優勝しました。彼は黄色のシャツを着てレースに臨んでいたそうですが、フィギュアはその服装や風貌などがうまく再現されています。当時はこのような軽装でF1レースをしていたのです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1719

HORCH 853A SPORT CABRIOLET 1938 GERMANY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

ホルヒ 853A スポーツ カブリオレ ドイツ 1938年

ベテラン期にベンツ社の工場長を務めていた技術者アウグスト ホルヒ(August Horch)は、1899年に独立してホルヒ社を設立し1901年から自動車製造を始めました。ホルヒ社は先進的で高品質な小型/中型車を生産していました。1909年にアウグスト ホルヒは技術/品質にこだわって出資者の経営陣と対立して自分が設立した会社を去りました。彼はホルヒという名前の別会社を設立しましたが、元のホルヒ社からクレームが付き、1910年に名前をアウディ社に変更しました。なおホルヒとはドイツ語の「聞く」という意味の「horchen」に由来し、アウディ「audi」もラテン語の「聞く」という意味だそうです。

創業者が去った当時のホルヒは4気筒2.6Lエンジンを搭載した中型車10/30などを製造していましたが、次第に高級な大型車を製造するようになりました。1926年に直列8気筒3.1Lエンジンを搭載した303が登場し、1930年には直列8気筒4L/5Lエンジンを搭載した400/500が登場しました。1933年にドイツ初のV型8気筒エンジンを搭載した830が登場し、その後1935年に850、それをベースにした853、951が登場しました。1939年には流線形ボディを採用した930が登場しましたが、第2次大戦の勃発で量産化はされませんでした。ホルヒは同じジャンルの高級車メルセデス ベンツより安かったことで好評だったようです。なおアウグスト ホルヒが設立したアウディ社も高性能な高級車を製造していて、モータースポーツで活躍していました。(実車画像→ ホルヒ 830)

1932年にホルヒ社はアウディ社、DKW社、ヴァンダラー社の民族系3社と協同でアウトウニオン社を結成しました。ホルヒはアウトウニオン社の最上級モデルを担当し、ポルシェ博士が設計したアウトウニオンのGPカー Pヴァーゲン(タイプA B C)もホルヒが製作しました。ホルヒは第2次大戦中は軍用車の生産に専念し、戦後はアウトウニオン社が解体されてホルヒの名前は消えました。

ミニカーは2003年頃に発売されたミニチャンプス製でアウディの特注品でした。1937年に登場した8気筒5Lエンジンを搭載した853Aのカブリオレをモデル化しています。同じ型の一般市販品(型番436012030 赤茶色の内装)とは内装の色を変えて特注品としていました。アウディ社が特注しているということはホルヒ車はアウディ社の歴史の一部といった扱いなのでしょう。ミニカーはミニチャンプスらしいそつのない造形でとても良い出来ばえでした。特に豪華な室内はかなりリアルに再現されていました。またフロントグリルのアウトウニオンの4輪ロゴ、グリル上のマスコット(翼の付いた矢)、灯火類などの細部も良く再現してありました。ミニチャンプスは853Aのカラーバリエーション数種類と855 ロードスター数種類もモデル化していました。これ以外のホルヒのミニカーはメルクリンの戦前の当時物(とんでもないレア物です)、RICKOの851と930V 1/87、ブッシュの853 カブリオレ 1/87、イクソ(ホワイトボックス)の 853A カブリオレ、サンスターの855 ロードスター 1/18などがあります。 以下はフロント(フロントグリル拡大)/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は床下部分の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2005年に発売されたミニチャンプス製のホルヒ 855 スペシャル ロードスター 1938 (1/43 型番436014200)の画像です。855は上記853Aのロードスター仕様で、エンジンは同じ8気筒5Lエンジンでしたが、2シーターでスポーティなボディとなっていました。このミニカーもミニチャンプスらしいそつのない造形でとても良い出来ばえでした。赤茶/銀のツートンのカラーリングが綺麗で、このカラーに合わせた赤い豪華な内装もリアルに再現されていました。この855もカラーバリエーションが数種類ありました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=227

VOLKSWAGEN KdF 1938 GERMANY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4m 全幅約1.5m エンジン 変速機: 4気筒 985cc 24HP 4段変速

性能: 最高速100km/h データーベースでフォルクスワーゲン KdFのミニカー検索

フォルクスワーゲン KdF ドイツ 1938年

ドイツ語の「VOLKSWAGEN」とは直訳すると「国民車」で、この名前は戦前のナチス政党が掲げた「国民車構想」に由来していました。「国民車構想」とは国民の誰もが買える安価な実用車を開発するというもので、同じような構想を抱いていたフェルディナント ポルシェ博士がその開発にあたりました。1938年に完成したプロトタイプにはKdF(Kraft durch Freude:直訳は「喜びを通じて力を 」)という政治スローガン的な名前が付けられました。なおKdFとは、ナチス政権下のドイツで国民に多様な余暇活動を提供した組織の名前でしたので、国民車構想もその一環だったのでしょう。

KdFは空冷の水平対向4気筒985cc(24HP)エンジンをリアに搭載し、車両重量は685kgと軽量で最高時速100km/hの性能でした。開発目標にアウトバーンを100km/hで連続走行できることという項目があり、その為当時としては空力をかなり考慮したボディとなっていました。またそのせいで燃費は50km/h定地で17km/Lと良好でしたが、0-60km/h加速は17秒台とかなり遅いものでした。KdFにはセダン(オプションでソフトトップのサンルーフが付く)とカブリオレがありました。KdFは大量生産する前に戦争が始まったので、実際に生産された量産型(主に公用車)はごく少数でした。このKdFをベースにして戦後にビートルが登場しました。

ミニカーは1988年に発売された初期のビテス製です。KdFの最終型をモデル化しています。当時の実車画像と見比べると、実車の雰囲気がうまく再現されていることが分かります。ボディ全体がくすんだカラーリングで、バンパー/ホイールがボディと同色になっているのもそれらしい感じですが、実車のバンパー/ホイールはメッキされた物もありました。インパネ中央にメーターがある室内の造形もかなりきちんと再現されていました。ビテスは軍用車仕様とサンルーフ仕様もモデル化していました。これ以外のKdFのミニカーはリオのセダン/カブリオレ/軍用車仕様、ビクトリアの軍用車仕様、ブッシュの1/87などがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1988年に発売された同じビテス製のバリエーションのフォルクスワーゲン KdF セダン サンルーフ仕様 (1/43 型番401.0)の画像です。こちらは屋根が開いているので、室内が良く見えます。インパネ中央左側にある角形の中の円形部が速度計です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2006年頃に発売されたリオ製のフォルクスワーゲン KdF セダン (1/43 型番4103)の画像です。リオのKdFは1993年頃に型番103/104(サンルーフ仕様)/105(カブリオレ仕様)で発売されていたのですが、これはリオがM4社傘下となってからそれをリファインして発売したものです。(M4社傘下での再販では型番の先頭に4を追加しています) 型番103ではドアが開閉できたのですが、この型番4103では開閉できなくなり、室内の造形など細部の仕上げレベルを上げていました。リファインする前の型番103も良い出来ばえでしたが、この型番4103は細部のリアフィンでKdFの1/43量産ミニカーとしてはベストといえる出来ばえとなっていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。リアルに再現されたナンバープレートの最初の「111 A」は最終型の番号で、どこかに保存されていた実車をモデル化したのかもしれません。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はリオ製のフォルクスワーゲン KdF カブリオレ (1/43 型番105)の画像です。これは上述した1993年頃に発売されたKdF カブリオレです。ドアが開閉するギミック付きで、ナンバープレートや室内の造形などの細部は上記のリファイン版と比べると簡単な仕上げになっていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=232

RENAULT JUVAQUATRE 1938 FRANCE

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

ルノー ジュバカトル フランス 1938年

前述したルノー セルタカトルの後継車として、全く新しい設計の小型車ジュバカトルが1937年に登場しました。モノコック構造ボディに4気筒1L(24HP)エンジンを搭載し、前輪に独立懸架サスペンションを採用し最高速度91km/hの性能でした。ボディは4ドアセダン/2ドアクーペと2ドアバン/ワゴンがありました。ライバルのシトロエン 7CVなどに技術的に追いついたこの車は、1938年に約1万台販売されて当時のルノーとしてはかなり成功した車となりました。

第2次世界大戦の勃発でルノーは乗用車の生産を中止し、工場は連合軍の空襲で壊滅状態となりました。1945年に戦後のルノー最初のモデルとしてジュバカトルの生産が再開されました。1956年に後継車のドーフィンが登場し、ジュヴァカトルの乗用セダンは生産中止になりました。しかしリヤにエンジンを搭載するドーフィンはバン/ワゴンには不向きでしたので、ジュバカトルのバン/ワゴンはエンジンをドーフィンと共通化するなどの変更が施され1960年まで生産が継続されました。特に1956年以降のワゴンはドーフィノワーズ(DAUPHINOISE)とも呼ばれています。(実車画像→ ルノー ドーフィノワーズ 1958)

ミニカーは1980年代に発売されたエリゴール製です。フロントグリルの造形など実車の雰囲気がうまく再現されていて、1980年代のミニカーとしてはとても良く出来ていました。リアのトランクが開閉できるギミック付で、そこにはスペアタイヤが格納されていました。エリゴール初期のミニカーは同時期のノレブのプラスチック製ミニカーをコピーした物が多いのですが、これもノレブの型番10のジュバカトルをベースにしていました。トランクのギミックもノレブをそのままコピーしています。(ただしエリゴールはダイキャスト製で、ホイールなど細部を少し変えていましたが) これ以外のジュバカトルのミニカーは、ユニバーサルホビーのクーペ/ブレーク、最近のノレブのバン、ソリドのバン 1/18などがあります。 以下はフロントの拡大画像とリアトランクの開閉動作の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1960年代に発売されたノレブ製のジュバカトル 1938 (1/43 型番10)の画像です。ノレブ初期のプラスチック製で、上記のエリゴールのベースとなったミニカーです。塗装されていないので安っぽく見えるのですが、エリゴールの出来が良いのは、ベースとしたこのノレブの出来が良いからです。ただしノレブ初期のプラスチック製ミニカーには経年変化でボディが変形する問題があり、これもボディ全体が変形しています。特にフロントフェンダーとボディの境目には大きな隙間が生じています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リア(トランク開閉)の拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はユニバーサルホビー製のルノー ジュバカトル ブレーク 1949 (1/43 型番不明)の画像です。これはオークションで入手しましたが、2005年頃に発売されたフランスのミニカー付き雑誌「RENAULT COLLECTION」のNo.8として製作されたものです。キャビン部分がやや小さめな感じがしますが、実車の雰囲気がうまく再現されていました。室内の赤い内装や右リアの小さなフューエルキャップなど細部もそこそこ良く再現されていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

ルノー ドーフィノワーズのミニカー → データーベースでルノー ドーフィノワーズのミニカー検索"

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=260

ビンテージ期 ← ページ « 前へ 1...18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ...31 次へ » → 戦後期

当サイト掲載記事の無断転載を禁じます。

Copyright(C) 2004-2026 MINIATURECAR MUSEUM All rights reserved.