ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

CORD 812 1936 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約5m 全幅約1.8m エンジン 変速機: V型8気筒 4.7L 170HP 4段変速

性能: 最高速177km/h データーベースでオーバン/コード/デューセンバーグのミニカー検索

コード 812 アメリカ 1936年

インディアナ州オーバンの馬車製造会社が1900年にオーバーン自動車を設立し自動車製造を始めました。1920年頃まで平凡ながら信頼性の高い車を生産していましたが、第1次大戦の物資不足の影響で工場が閉鎖されました。自動車ディーラーの優秀な販売員だったエレット ローバン コード(Errett Lobban Cord)はこの会社を1926年に再建し、その後の3年間でオーバン、コード、デューセンバーグの3つの自動車メーカーと航空機会社などを傘下に持つ一大企業連合体「コード帝国」を作り上げました。

コードは創業者の名前を付けた車で、大衆向けオーバンと高級車デューセンバーグの間をうめる車でした。1929年にコード L29が登場しましたが、販売は芳しくなく営業的には失敗作でした。このL29の失敗がコード帝国の崩壊の始まりで、この危機を救うべく1935年に登場したのがコード 810でした。810はV型8気筒エンジン搭載の前輪駆動車で、既存車とは全く違うフロントグリル、フェンダー埋込み式ヘッドライトなど斬新なデザインで、発表されるや大評判となりました。1937年にスーパーチャージャーを追加して170HPにパワーアップした高性能版812が追加され、812はボンネット横から排気管が出ているのが特徴でした。810/812は前輪駆動機構などに不具合が発生し、あまり売れませんでした。1937年に生産中止となり、総生産台数は約3000台でした。創業者のコードは自動車に対する情熱がなくなったのか? 1937年にコード社を航空機製造会社に売却してしまいコード社は消えました。

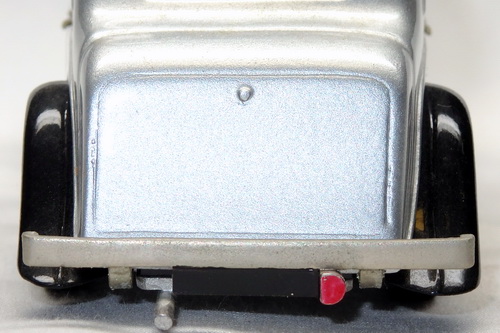

ミニカーは1990年頃に通信販売で発売されていたフランクリン ミント製です。縮尺1/24で高性能版の812をモデル化しています。フランクリン ミント製の1/24のミニカーは現在のオートアートなどの大スケールミニカーの先駆けで、シャーシ/エンジン/サスペンションなどのメカ部分が金属製パーツで再現されドアやボンネットなどが可動する、当時としては最も精密なミニカーでした。このコード 812もプロポーションが良く実車がリアルに再現されている上に、ボンネット/ドア/トランクが開閉するギミック付きで、エンジンや床下部分のサスペンションなども再現されていました。幌は脱着可能で室内のメーターパネルの造形も実車に即したリアルなもので、ステアリングホイールで前輪が操舵できます。このミニカーの当時の価格は25000円とかなり高価でしたが、その価格に見合った素晴らしい出来ばえになっていました。なおここまでやるならリトラクタブルヘッドライトも開閉可能にして欲しかったところです。(左右のヘッドライトを連動させるのが難しいのでやらなかったのかな?) これ以外の810/812のミニカーはドゥグーのビンテージ物、シグネチャーの1/32と1/18(リトラクタブルヘッドライト可動)、マッチボックスの1/48、イクソなどがあります。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

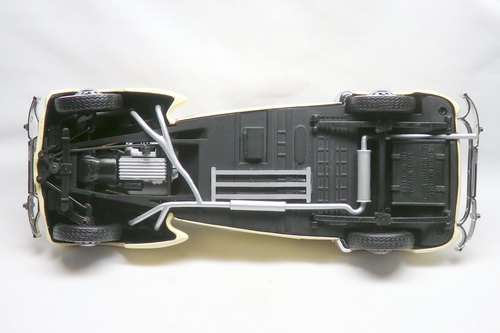

以下は床下部分/前輪操舵ギミックの画像です。前輪を操舵するステアリングリンクは少し変わった構造ですが、これは実車に即した構造のようです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

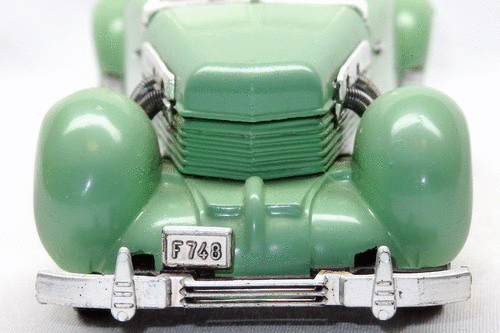

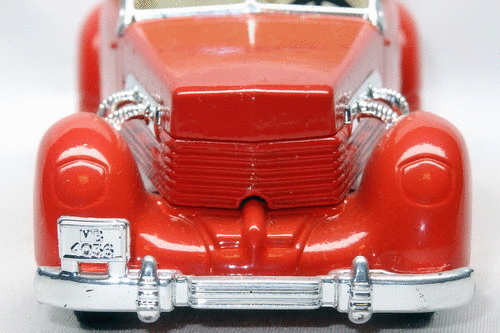

以下は2006年頃に発売されたシグネチャー製のコード 812 (1/32 型番32112)の画像です。シグネチャーの1/32は1920-1950年代の代表的なアメリカ車をモデル化していました。縮尺が1/32と中途半端なのですが、1/43より大き目のサイズを生かして結構細かいところまで再現されていました。定価は約3000円ぐらいでしたから、大きさの割には安価なミニカーでもありました。この812もプロポーションが良く結構良く出来きていました。ボンネット/ドアが開閉するミック付きで、ステアリングホイールとは連動しませんが前輪が操舵できます。シグネチャーは1/18で810もモデル化していて、そちらはリトラクタブルヘッドライトの開閉ギミックが付いていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/床下部分の拡大画像です。エンジンは結構リアルに再現されていますが、床下部分の構造は上記のフランクリン ミント製と比べると実車に即しているようではなさそうです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1970年代に発売されたドゥグー製のコード 812 (1/43 型番20)の画像です。1970年代のミニカーとしてはかなり良い出来ばえで、812の1/43サイズのミニカーとしては2000年以前ではこれがベストでした。ボンネットを外すとエンジンがそこそこリアルに再現されていました。幌を閉じたバリエーションもありました。ただドゥグー製ミニカーの弱点である経年劣化でホイールが溶ける問題がこの個体でも発生しています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを外したエンジンルームの画像とリアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1979年に発売されたマッチボックス製のYシリーズ コード 812 (1/48 型番Y18)の画像です。マッチボックス製のYシリーズは歴史的に有名なクラシックカーを揃えていましたが、細部の造形を簡略化することで安価に仕上げていました。ただしYシリーズは縮尺が統一されていないのが好ましくありませんでした。この812も縮尺1/48と中途半端でしたが、実車の雰囲気はうまく再現されていました。当時の値段は1200円と安価でしたので、1970年代のミニカーとしては値段相応の良い出来ばえでした。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=321

FORD V8 (MODEL 48) BERLINE 1936 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.6m 全幅約1.7m エンジン 変速機: V型8気筒 3.6L 85HP 3段変速

性能: 最高速130km/h? データーベースでフォード V8のミニカー検索

フォード V8 (モデル 48) ベルリーヌ アメリカ 1936年

前述したように1932年に登場したフォード V8は1935年に外観が大幅に変更されてモデル 48となりました。V型に折れ曲がったフロントグリルや丸みのついたキャビンなどボディは全体的にモダンになりました。またトランクがリアに組み込まれたのも目新しい点でした。(なおトランク無し仕様もありました) ボディ形式はロードスター、クーペ、2/4ドア セダン、コンバーチブル、ウッディ ワゴン、ピックアップとほぼなんでも揃っていました。アメリカでは1920年代にラジオ放送が始まり、フォード V8には車載ラジオがオプション設定されていたそうです。

このV型8気筒エンジンを搭載したシリーズはエンジンやシャーシに改良が加えられ1950年頃まで生産されました。フォードはT型の頃からヨーロッパなどに進出しており、V8も多くの国でノックダウン生産されていました。日本でも日本フォードがV8を販売していました。ただし当時の日本ではタクシーとして使われたことが多かったようで、それらには4気筒エンジンを搭載したB型が使われていたようです。 フォード V8は1936年と1938年のモンテカルロ ラリーで優勝していますので、操縦性なども含めて高性能な車だったようです。ただフォードは販売面ではライバルのGMに負けていました。1930年代前半のフォードにはこの大衆車と高級車リンカーンの2つのブランドしかなかったのに対して、GMにはシボレーなど6つのブランドがあり市場のニーズにきめ細かく対応していたからでした。(それ以外にも宣伝が下手だったことなど理由は色々あったようですが)

ミニカーは2014年に発売されたイクソの廉価版ブランドのホワイトボックス製です。このミニカーは元々はデアゴスティーニのミニカー付雑誌「世界のタクシー」(ALTAYA Taxis du Monde)のNo.20用に作られた物でした。これはそのタクシー仕様を流用してホワイトボックスから発売されて物でした。安価な雑誌付きミニカーがベースでしたので仕上げレベルはやや簡素でしたが、プロポーションが良く実車の雰囲気がうまく再現されていました。フロントグリル、ワイパー、ドアミラー、ナンバープレートなどが良く再現されていました。この時代のフォード セダンのミニカーは少ないので、その点では貴重なミニカーです。なおミニカーの台座には1937年式と明記されていましたが、ミニカーのフロントのデザインが1936年式のようなので、ここでは1936年式としました。(タクシー仕様は1936年と表示していました) 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1992年頃に発売されたソリド製のフォード V8 1936 (1/43 型番4159)の画像です。これはヨーロッパ フォード製のV8をモデル化しているようで、底板に1936年と明記されていましたが、フロントグリルの形状はアメリカ フォードのV8 1934年頃のデザインとなっています。したがって外観は上記モデル 48より古いアメリカ フォードのモデル 40 V8の仕様となっているようです。(実車画像→ フォード 40 1934) ソリドの型番41**は1980年代に発売されたクラシックカーの新しいシリーズで、比較的安価ながら出来の良い物が揃っていました。このフォード V8も細部の仕上げは値段相応でしたが、フロント周りの実車の雰囲気がうまく再現されていました。(キャビン後部の造形は少し違う感じがしますが) フォード セダンは地味な大衆車であまりモデル化されていないので、これもその点で貴重なミニカーです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1993年に発売された上記のソリド製フォード V8のバリエーションでフォード V8 消防レッカー車仕様です。車体前半はセダンと同じで、後部にクレーンを搭載しています。金属パーツ製で実物同様に頑丈そうなクレーンは上下動するように出来ていました。これ以外の商用車バリエーションとしてタクシー、商用バン、トラックなど十数種類がありました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像とクレーン動作の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=334

CHRYSLER AIRFLOW TOURING SEDAN 1936 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約5.25m エンジン 変速機: 8気筒 4.9/5.3L 122/130HP 3段変速

性能: 最高速145km/h データーベースでクライスラー エアフローのミニカー検索

クライスラー エアフロー ツーリング セダン アメリカ 1936年

戦前のクライスラーの革新的な乗用車エアフローは1934年に登場しました。エアフロー(Airflow:空気の流れ)という名前が示すように、実用車の外形デザインに空力的な処理を本格的に取り入れた画期的な車でした。直立したラジエータと独立したヘッドライトが一般的であった時代に、曲線で構成された滑らかなボディとボディと一体化したヘッドライトを持つこの車は当時としては極めて先進的なデザインでした。4ドアセダンと2ドアクーペの2タイプがあり、当時のフルサイズの大型車では一般的であった8気筒5.3L(130HP)/4.9L(122HP)エンジンを搭載し、最高速は145km/hの性能でした。

このデザインは一般ユーザーには奇異なデザインだと受け取られ、また新しい構造のボディに製造不良の問題があり販売は芳しくありませんでした。その為1935年にはフロントグリルのデザインを変更しています。1936年にリアにトランクが追加され、1937年にもフロントのデザインを変えましたが、販売不振は解消されず、1937年に生産中止となりました。スチール製流線形ボディによる車体構造は技術的には優れていて他社に多大な影響を与えた車でしたが、一般ユーザーには理解されずエアフローは商業的には失敗作でした。(この手の先進的なデザインの車によくある失策パターンなのですが)

ミニカーは2011年に発売されたイクソ製です。リアにトランクのある1936年式をモデル化しています。プロポーションが良く、フロントグリルとヘッドライト、Aピラーについたミラー、室内などがリアルに再現されていて良く出来ていました。ただサイドビューを見ると、窓の開口部が少し大きめに感じる点と、大きすぎるワイパーが作動状態のように垂れ下がっている点がいまひとつでした。なおこのミニカーは元々はフランスのミニカー付き雑誌「VOITURES CLASSIQUES」シリーズのNo.49用に作られた物でした。このイクソのカタログモデルではワイパーをエッチングパーツに変えるなどして仕上げレベルを上げて、雑誌付ミニカーとは差別化していました。イクソはホワイトボックス ブランドでもエアフローを発売しています。エアフローは有名な車ですが、このイクソがモデル化するまでは1/43量産ミニカーではモデル化されていませんでした。 1/43量産ミニカー以外ではフランクリン ミントの1/24、シグネチャーの1/32、ホワイトメタル製のブルックリン(BROOKLIN)とレックストイ(REXTOY)がありました。(ディンキーの戦前モデルもありましたが、さすがに古すぎます) 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1985年に購入したブルックリン(BROOKLIN)製のエアフロー(1/43 型番BRK7)の画像です。イギリスのブルックリンのミニカーは全てハンドメイドのホワイトメタル製少量生産品で、主にアメリカ車のクラシックカーをモデル化しています。少量生産なのでほとんどのパーツが金属製で、手に持つとずっしりと重く存在感があります。これはフロントグリルの形状から発売当初の1934年式をモデル化しています。(実車画像→ クライスラー エアフロー 1934) 鋳造肉厚が厚いのでキャビンのピラーが太くなっていましたが、それを無視すれば実車のボディデザインはうまく再現されていました。またホワイトメタル製ミニカーのレトロな作風が、古いアメリカ車の雰囲気にマッチしていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1990年に購入したレックストイ(REXTOYS)製のクライスラー エアフロー (1/43 型番21)の画像です。フランスのレックストイのミニカーは1/43サイズのダイキャスト製で、主に1930-40年代のアメリカ/イギリスの高級車をモデル化していました。このエアフローはフロントグリルを変更した1935年式をモデル化しています。上記のブルックリン製と比べるとキャビンの前後長が短いので、ホイールベースの短いタイプをモデル化しているようです。上記の2台と比べると、全体的にやや丸みが付いたデフォルメがされているように思います。これもフロントグリルやバンパーなど金属製パーツがほとんどでしたので、ずっしりと重く存在感があります。。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=338

ROLLS ROYCE 25/30HP THRUPP & MABERLY 1936 UK

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約5m 全幅約1.8m エンジン 変速機: 6気筒 4.3L 115HP 4段変速

性能: 最高速128km/h データーベースでロールス ロイス 20/25/30のミニカー検索

ロールス ロイス 25/30HP スラップ & メイバリー イギリス 1936年

第1次大戦後の不況で高価なシルバー ゴーストだけでは販売が苦しくなったロールス ロイスは、1922年に「ベイビイ ロールス ロイス」と呼ばれた20HP(TWENTY)を発表しました。価格はシルバー ゴーストの約半額で、同じ6気筒ですが半分の排気量の3150cc(約50HP)エンジンを搭載し3段変速機で約100km/hの性能でした。(注:名前の20HPは課税上の馬力を表示したもので、実際のエンジン出力は50HPということです) 外観的にはラジエータの前につくシャッターが横向きになっていることが特徴でした。(後ほど縦向きに変更されました)

1929年に20HPはエンジン排気量を3.7L(75HP)に拡大した20/25HPとなりました。この車は自分で運転するユーザーに人気があり大ヒットし、1936年までに約3800台が生産されました。この成功はロールス ロイスの財政状況を改善しました。1936年に20/25HPはエンジン排気量を4.3L(115HP)に拡大した25/30HPとなりました。このパワーアップは20/25HPに大型ボディを架装した場合に問題となったパワー不足を解消するものでした。1938年までに約1200台が生産され、1938年に名前がレイス(WRAITH)に変わりました。なおこの当時の高級車はコーチビルダーがボディを架装していて、名前のスラップ & メイバリーは当時の有名なコーチビルダーの名前です。

ミニカーは2018年に発売されたオックスフォード製です。この車のキャビン後部の形状はイギリスのこの時代の高級車によくみられる古典的なスタイルで、鋭いナイフで削ったような形状なので「ナイフエッジ」又は「レザーエッジ」と呼ばれます。ミニカーはキャビンがやや小さめな感じがしますが、リアルなフロントグリルの造形、レザーエッジがうまく再現されたキャビンなど、全体的には良い出来ばえとなっていました。定価は5400円で安くはないですが、この出来ばえを考えると妥当な金額だと思います。(オックスフォード製の1/43ミニカーは私の好みに合っていますので、もっと輸入してもらいたいです) 以下はフロント(マスコット拡大)/とリアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1959

BENTLEY 4.25L MULLINER PILLARLESS SALOON 1936 UK

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.42m 全幅約1.75m エンジン 変速機: 6気筒 4.25L 120HP 4段変速

性能: 最高速154km/h データーベースでベントレー 戦前のミニカー検索

ベントレー 4.25L マリナー ピラーレス サルーン イギリス 1936年

前述したようにベントレーは経営難から1931年にロールス ロイスの傘下となりました。それ以後もベントレーの名前は残りましたが、その実体は小型のロールス ロイスにスポーティな味付けをして、フロントグリルのマスコットをベントレーに変えたものでした。そんな訳で1933年に登場したベントレー 3.5Lは、ロールス ロイス 20/25HPのベントレー版でした。1936年に登場したベントレー 4.25L(4 1/4Lとも呼ぶ)はロールス ロイス 25/30HPのベントレー版でした。

ベントレー 4.25Lはロールス ロイスよりホイールベースが6インチ(15㎜) 短く、6気筒4.25L(120HP)エンジンを搭載し、最高速154km/h(ロールス ロイスは128km/h)の性能でした。このマリナー ピラーレス サルーンはコーチビルダーのH.J.マリナーによる4ドアセダンで、ピラーレスとは観音開きするドアの中央に柱が無いという意味です。(実車画像→ ベントレー ピラーレス サルーン) 1938年にロールス ロイス 25/30HPがレイスに切り替わった際に製造中止となり、総生産台数は約1200台でした。後継車はレイスをベースにしたベントレー マーク Vでした。(実車画像→ ベントレー マーク V)

ミニカーは1980年代に発売されたウエスタンモデル製です。ウエスタンモデルはイギリスのコレクター向けミニカーのメーカーで、1970年代にホワイトメタル製ミニカーを最初に製造しました。ボディだけがホワイトメタルではなくほとんどのパーツが金属なので、ずっしりと重く独特の味わいがあります。このベントレーもプラスチック製パーツを使っていないのでフロント回りなどレトロな作風になっていましたが、実車の雰囲気がうまく再現されていました。。金属製パーツでもマスコットなどの細かいところまで良く再現されていて、室内も当時のミニカーとしては良く再現されていました。これ以外のベントレー 4.25Lのミニカーは、MATRIX(レジン製)のサルーンやミニチャンプスのクーペ 1/43と1/18などがあります。 以下はフロント(マスコット拡大)/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=350

ビンテージ期 ← ページ « 前へ 1...14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ...31 次へ » → 戦後期

当サイト掲載記事の無断転載を禁じます。

Copyright(C) 2004-2026 MINIATURECAR MUSEUM All rights reserved.