ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

FIAT 508C (1100) 1937 ITALY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4m 全幅約1.5m エンジン 変速機: 4気筒 1089cc 32HPエンジン 4段変速

性能: 最高速110km/h データーベースでフィアット 508のミニカー検索

フィアット 508C (1100) イタリア 1937年

1937年にフィアット 508 バリッラの後継車として508Cが登場しました。フロントのデザインは小型車500 トッポリーノとそっくりで、ボディ全体も500を一回り大きくしたような4ドアセダンとなっていました。しかし508のエンジンを拡大した1089cc(32HP)エンジン以外は全くの新設計で、4段変速機、前輪独立懸架を採用し最高速110km/hと当時の1Lクラスの量産車としてはかなり高性能で操縦性も優れていたそうです。508Cは1939年にフロントグリルがアメリカ車風に変えられ名前が1100に変わりました。当時のヨーロッパ車はこのようなグリルを採用した車が多く、アメリカ車に対するあこがれがあったようです。1100は戦後も生産され、1948年に1100Bとなりました。

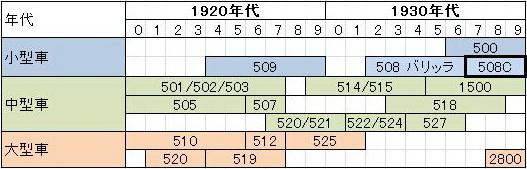

以下は1920-1930年代のフィアットの車種構成です。(Wikipediaなどを参照して作成しました)

この508Cの下級車として前述した500 トッポリーノがあり、上級車には1935年に登場した1500(6気筒1.5L)と1933年に登場した518(4気筒1.8L/2L)があり、さらに1938年に登場した最上級車2800(6気筒2.8L)がありました。 ただし2800は生産台数がかなり少なかったようです。1100、1500、2800は同じようなフロントグリルを持ったよく似たデザインの車でした。ただ1100は全長4mの小型車ですが、1500、2800はそれぞれ全長4.5m、5.5mの中型、大型車でした。(実車画像→ フィアット 1500 1935) (実車画像→ フィアット 2800 1938)

ミニカーは1981年に発売されたブルム製です。ブルム初期の物ですが、実車の雰囲気が良く再現されていて当時のミニカーとしては良い出来ばえでした。ブルムは実車同様に2ドア カブリオレや商用車のバリエーションをたくさん出しています。508Cの量産ミニカーはブルム製とイタリアのミニカー付雑誌「FIAT STORY」のNo.77(たぶんノレブ製)ぐらいしかないようです。以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1982年に発売されたブルム製のフィアット 508C カブリオレ (1/43 型番R084)の画像です。上記のバリエーションで、2ドアカブリオレに仕立てています。幌を下げたバリエーションもあります。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1983年に発売されたブルム製のフィアット 508C タクシー ミラノ (1/43 型番R062)の画像です。これも上記のバリエーションでミラノで使われたタクシをモデル化しています。この緑と黒の2トンカラーは現在でもミラノのタクシーで使われているようです。ドアに付いている紋章はミラノ市の紋章です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1983年に発売されたブルム製のフィアット 508C ガソゲノ(GASOGENO) (1/43 型番R033)の画像です。イタリア語のGASOGENOとはガス発生装置のことで、リアに搭載されている装置のことです。この装置は戦時中のガソリン不足に対応した物で、木炭や石炭から可燃性ガスを発生させて、そのガスでガソリンエンジンを動かすものでした。同じような装置が日本でも戦時中に使われ、木炭自動車や代用燃料車と呼ばれました。ブルムはランチア アプリリアでも 同じような代用燃料車をモデル化していますが、ガス発生装置部分はそれと同じ物です。フロントバンパーに装着されているウインチのようなものは、戦時中の車だったので軍用車にみられる超壕用ローラーなのかもしれません。ただ乗用車ですのでやはりウインチなのでしょうか? (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=298

LANCIA APRILIA 1937 ITALY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4m 全幅約1.5m エンジン 変速機: V型4気筒 1.4L 47HP 4段変速

性能: 最高速130km/h データーベースでランチア アプリリア/アルデンヌのミニカー検索

ランチア アプリリア イタリア 1937年

1937年に登場したランチア アプリリアはビンテージ期の名車ラムダに次ぐ戦前のランチアの傑作車で、ラムダ同様に革新的な車でした。ボディは当時最先端のモノコック構造でセンターピラーのない観音開きの4ドアを採用していました。またピニンファリーナ製のボディはトリノ工科大学と協力して自動車としては初めて風洞実験でデザインされたものでした。テールの形状に特徴があり戦前の車として空力的に優れたデザインでした。サスペンションは前輪はラムダと同じスライディングピラー式 後輪はスウィングアクスル式の4輪独立懸架でした。

ランチア独自のV型4気筒1.4L(47HP)エンジンを搭載し、4段変速で最高速度130km/hの性能でした。1939年にエンジンが1.5L(48HP)に拡大され、サスペンションが改良されました。標準のセダンボディの他にカロッツェリアによる特注ボディ(クーペやカブリオレ)も架装されました。アプリリアという名前はイタリアの都市名にちなんだもので、フランスではアルデンヌという名前で販売されました。アプリリアは小型実用車ながら同クラスの車とは比較にならないほど上質の車で、ランチアの名前を有名にしました。第2次大戦後の1949年まで生産され、総生産台数は約2.7万台でした。

ミニカーは1981年に発売されたブルム製です。ブルムのミニカーとしては初期の物で、アプリリアの先進的なデザインが良く再現されています。特に絞りこまれたリアの独特な造形がよくわかります。この造形はフォルクスワーゲン ビートルのデザインに通じるものがあります。ブルムはミッレ ミリアのレース仕様や戦時中の代燃車仕様など数種類をモデル化しています。これ以外のアプリリアのミニカーはマーキュリーの当時物、ノレブのアルデンヌ、EDISON GIOCATTOLIのランチア100周年記念モデルなどがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1981年に発売されたブルム製のランチア アプリリア ガソゲノ(GASOGENO) 1939 (1/43 型番R060)の画像です。イタリア語のGASOGENOとはガス発生装置のことで、リアに搭載されている装置のことです。この装置は戦時中のガソリン不足に対応した物で、木炭や石炭から可燃性ガスを発生させて、そのガスでガソリンエンジンを動かすものでした。同じような装置が日本でも戦時中に使われ、木炭自動車や代用燃料車と呼ばれました。このミニカーではそのガス発生装置がかなりリアルに再現されています。代用燃料車のミニカーはあまりないので、車種的に面白いミニカーです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1981年に発売されたブルム製のランチア アプリリア メタノ (METANO) (1/43 型番R059)の画像です。イタリア語のMETANOとはメタンガスのことで、屋根に積んでいるのはメタンガスのボンベです。これも上述した代用燃料車の類で、こちらはこのメタンガスでガソリンエンジンを動かすようです。ただボンベとエンジンの配管などがどうなっているのか具体的な構造は良くわかりません。単にガスボンベが積載されているだけですが、こんな物を使っていた時代があったのだということでは興味深いミニカーです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=308

PACKARD SUPER EIGHT CONVERTIBLE 1937 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

パッカード スーパー エイト コンバーチブル アメリカ 1937年

パッカードは航空用エンジンの生産でも有名で、第1次大戦中はV型12気筒航空機エンジンを量産しました。第1次大戦後の1924年に8気筒5.9L(84HP)エンジンを搭載するシングル エイトを発表し、この車はツイン シックスの後継車として成功し、生産台数でキャディラックを追い抜きアメリカの高級車No.1の地位をかためました。1930年代になると、世界大恐慌によって高級車の販売が低下しパッカードは販路拡大の為、中級車市場に進出しました。1932年に6気筒エンジンを搭載した廉価版のライト シックスを発表しましたが、これは評判が悪くすぐに8気筒エンジンに戻しました。

1935年にはシングル エイトの後継車として新型8気筒エンジン(4.6L 120HP)を搭載したスーパー エイトが登場しました。スーパー エイトはホイールベースが120インチであったことから、120とも呼ばれています。スーパー エイトは前輪独立懸架で4輪油圧ブレーキが装備され、パッカードとしては破格の低価格でした。あこがれのパッカードが安く買えるということで、スーパー エイトは大ヒットしました。1937年にはさらに低価格の6気筒エンジン搭載の110/115を発売しました。この年にパッカードは同社の年間最高生産台数(約11万台)を記録しました。この中級車シリーズは一時的にパッカードの業績を上げましたが、パッカードのブランドイメージを下げることにもなりました。

パッカードはその後、8気筒エンジンを搭載するスーパー エイトの上級車スーパー エイト 160/180などを発表し、高級車マーケットが縮小する中で1930年代を乗り切りました。1941年にはスーパー エイト 180の後継車のクリッパーが登場しました。なお旧型の180の製造ライン設備がソ連政府に売却され、それを使ってソ連のVIP専用車ZIS 110が製造されました。(実車画像→ ZIS 110)

ミニカーは1983年に発売されたソリド製です。コーチビルダー ディートリッヒが架装したスーパー エイトのコンバーチブル ビクトリアと呼ばれた車をモデル化しているようです。この車はアメリカ式の大柄なオープンボディの2ドアコンバーチブルで、やや大きめの幌が付きリアバンパー上に大きなトランクを載せていました。このミニカーが発売された当時のソリドのクラシックカーはクラシックカーを専門としていたリオほど凝った作り方をしていませんでしたが、当時のクラシックカーのミニカーとしては値段相応で文句のない良い出来ばえでした。このスーパー エイトもフロントグリルの雰囲気や室内などがきちんと再現され良く出来ていました。なおフロントグリル全体がメッキされていますが、実車ではスリット部分以外はボディ同色となっていたのがほとんどでしたので、その点は値段相応とはいえやや残念でした。ドアが開閉するギミック付きです。ソリドはバリエーションで幌を開いたタイプ(型番4099)と以下のセダン(型番4047)もモデル化していました。なおフロントグリル上の鳥のマスコットは、パッカード家の紋章に使われていたペリカンをイメージしたものとのことです。 以下はフロント(マスコット拡大)/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1986年に発売されたソリド製のパッカード スーパー エイト セダン 1937 (1/43 型番4047)の画像です。コーチビルダー は不明ですが、リアにトランクの付いているフォーマルな4ドアセダンをモデル化しています。上記のコンバーチブルのバリエーションで、これも全体的な雰囲気や室内などがきちんと再現されていて良い出来ばえでした。前ドアが開閉するギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1986年頃に発売されたソリド製の上記のバリエーション パッカード スーパー エイト セダン ハンフリー ボガード (1/43 型番4047)の画像です。これはソリドのシグネチャー シリーズ(SIGNATURE SIRIES)という映画俳優の名前を冠した特別仕様品で、 映画俳優ハンフリー ボガードのサインがボディ側面に表示されています。特別仕様品なのでミニカー台座にはシリアルNo.の「0279」が印刷されていました。なおサインが表示されていること以外は上記と同じものでした。このシグネチャー シリーズにはオーソン ウェルズ(ロールス ロイス)、ジェームス ディーン(キャディラック)、マリリン モンロー(キャディラック)などがありました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1990年頃に発売されたクラシックカー専門だったフランスのレックストイ製です。パッカード スーパー エイト セダン 1940年式をモデル化しています。ホワイトメタル製でほとんどが金属パーツですのでずっしりと重いです。プロポーションが正確で、ホワイトメタル製ミニカーに共通する独特の柔らかい作風がこの時代のアメリカ車の雰囲気に合っていて良く出来ていました。フロントグリル上のマスカット(ペリカン)や室内などの細部もそこそこ良く再現されていました。上記のパッカード セダン 1937年式と見比べると、フロントグリルのデザインが異なり、全体的に丸みがついてより近代的なデザインになっていることがわかります。(実車画像→ パッカード スーパー エイト 180 セダン 1941) (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント(マスコット拡大)/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=310

GM CHEVROLET MASTER DELUXE COUPE 1937 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

GM シボレー マスター デラックス クーペ アメリカ 1937年

馬車製造会社を経営していたウイリアム C デュラントは1908年にGM(ジェネラル モータース)社を設立しました。GM社はキャディラック、オールズモービルなどを買収して拡大していきました。財務の悪化で経営権を剥奪されたデュラントは1911年にシボレー社を設立し低価格の大衆車を開発しました。最初のシボレーは6気筒4.8Lエンジンを搭載したクラシック シックスで、安価ながら高性能だったので成功しました。シボレーの成功でデュラントはGMの経営者として復帰し、1916年にシボレーはGMの大衆車ブランドとなりました。

1915年にシボレーはフォード T型に対向してモデル 490(4気筒2.8Lエンジン搭載)を発表し、名前どおりの490ドル(フォード T型と同じ値段)で販売しフォード Tのシェアを奪い始めました。1923年にフォード T型より少し良い品質のシューペリア(SUPERIOR 4気筒2.8Lエンジン搭載)を発売してヒットさせ、さらに4気筒エンジン搭載のフォード A型に対して6気筒エンジンを搭載したACシリーズを1929年に発売しました。1931年にはフォード A型を抜いてシボレーはベストセラーカーとなりました。(実車画像→ GM シボレー AC シリーズ)

ミニカーはこの時代のアメリカ車をモデル化しているイギリスのブルックリン製です。ブルックリンのミニカーはホワイトメタル製でハンドメイドの少量生産品です。少量生産なのでほとんどのパーツが金属製で、手に持つとずっしりと重く存在感があります。これは1937年に登場したシボレーの上級グレードのマスター デラックス クーペをモデル化しているようです。縦長のフロントグリルや当時の流行りであった流線型ボディをうまく再現していますが、横から見ると窓が少し小さく感じます。プロポーション的には実車のイメージを強調するデフォルメがされているようです。この時代のシボレー乗用車のミニカーはフランクリン ミントやダンバリー ミントの1/24がありますが、それ以外はあまりミニカーになっていませんので、その点で貴重なミニカーだと思います。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=319

NISSAN (DATSUN) TYPE 70 1937 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

日産 (ダットサン) 70型 日本 1937年

1923年(大正12年)9月に関東大震災が発生し、当時の主要な輸送手段であった鉄道が壊滅的な被害を受けました。その為震災の復興では自動車(主にトラック)が活躍しました。この自動車需要の急増に対応したのはアメリカの自動車メーカーでした。その状況で今後も日本での需要が伸びることを予想したアメリカの自動車メーカーは、1925年にフォード日本、1927年に日本GMを設立し日本でライセンス生産を開始しました。(フォードは横浜、GMは大阪に組立工場がありました) 日本の自動車製造はまだ緒に就いたばかりでしたので、自動車の国内市場(トラック/大型車)はこの2社で独占されることになりました。

この状況に対応して、外資系のメーカーを排除して国産自動車を育成する為に1936年に「自動車製造事業法」が制定されました。この法律に後押しされて、日産がアメリカのグラハム ペイジ(Graham-Paige)社と提携し同社の生産設備を導入して製造したのが日産 70型でした。日産 70型は6気筒3.7Lエンジンを搭載する大型車でした。グラハム ペイジの図面で製造したので、外観はグラハム ペイジそのままでした。セダン以外にフェートン(幌付きのオープンカー 主に軍用)があり、約5500台が生産され国産初の量産大型車となりました。(実車画像→ グラハム ペイジ 1936)

ミニカーは1976年に発売されたリーンレプリカ製です。リーンレプリカは個人コレクターが起ち上げたブランドで、ホワイトメタル製の1/43で初期の国産車を6車種モデル化していました。個人が製作していたのでコストがかけられず、ウィンドーや室内の造形が省略された簡素な作りになっていました。素朴な作りですが、プロポーションが良く実車の雰囲気をうまく再現していました。カラーリングも当時の車らしい感じになっていました。日産 70型はこれしかミニカーがないので、初期の日本車のミニカーとして非常に貴重な存在でした。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=364

ビンテージ期 ← ページ « 前へ 1...17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ...31 次へ » → 戦後期

当サイト掲載記事の無断転載を禁じます。

Copyright(C) 2004-2025 MINIATURECAR MUSEUM All rights reserved.