ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

MAZDA SAVANNA RX-7 (FC3S) 1985 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.31m 全幅約1.69m エンジン 変速機: 2ローターターボ 573X2cc 185HP 5段変速 4段自動変速

性能: 最高速210km/h データーベースでマツダ RX-7 (FC)のミニカー検索

マツダ サバンナ RX-7 FC3S型 日本 1985年

大成功したマツダ サバンナ RX-7(SA型)の後継車サバンナ RX-7(FC型)は本格派スポーツカーとして1985年に登場しました。簡素だった内装が豪華になり、電子制御式可変ダンパー/速度感応式パワーステアリングなど先進装備が設定されました。マルチリンク式後輪独立懸架サスペンション、ベンチレーテド4輪ディスクブレーキなど足回りが強化され、ロータリーエンジンも電子制御式13Bツインターボ(185HP)で大幅にパワーアップされ、4段AT/5段MTで最高速210km/h以上(輸出仕様)と高性能でした。

デザインはポルシェ 924を真似たといわれましたが、最新のスポーツカーらしいスタイルとなりました。1989年のマイナーチェンジで、エンジンが205HPにパワーアップし、リアライトが丸型6灯にかわりました。1987年にはフルオープンで2シータのカブリオレが追加されました。(実車画像→ サバンナ RX-7 カブリオレ) 1991年にRX-7 3代目(FD)にモデルチェンジしました。

RX-7(FC)は高性能になった分かなり高価格(当時約200-330万円)でしたが、RX-7(FC)の登場を待っていた私はすぐにRX-7(SA)から乗り換えました。この車でパワーウインドー、パワーステアリング、ドアミラーなどを初めて経験することになりましたが、走りをはじめとしてRX-7(SA)とは全く別物の車でした。メータナセルについたクラスタースイッチなど独特のコクピット周りも懐かしく思い出します。

ミニカーは1986年に発売されたダイヤペット製の当時物です。当時のダイヤペット製ミニカーとしてはリアルな造形で、実車の雰囲気がうまく再現されていて、かなり良い出来ばえでした。実車に忠実な形状のホイールやプレスドア、室内などの細部も良く再現されていました。なおドアミラーとテールスポイラーがボディ同色となったのは正確には1989年のマイナーチェンジ後なのですが、ミニカーではそれを先取りした形となっていました。リトラクタブルヘッドライト/ボンネット/ドアが開閉するギミック付きです。当時物ミニカーはこのダイヤペット、トミカ、トミカ ダンディがありました。2000年以降にトミカ リミッテドSでトミカ ダンディのリメイク版、トミカ リミッテドの1/64、Mテックの後期型、京商の後期型、アオシマDISMの前期/後期型などが発売されました。最近のレジン製ではハイストーリー、MARK43、イグニッションモデルなどがあります。また最近までカブリオレのミニカーがなかったのですが、2021年にハイストーリーがレジン製でモデル化しました。 以下はフロント(リトラクタブルヘッドライト開閉)/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1986年に発売されたトミカ ダンディ製の当時物 マツダ サバンナ RX-7 (FC) (1/43? 型番DJ08)の画像です。全体的に細部の仕上げが上記のダイヤペット製よりリアルなので、当時のミニカーとしてはかなり良い出来ばえでした。(ドアミラーを黒色の別部品としていることも実車に忠実でした) リトラクタブルヘッドライト/ボンネット/ドアが開閉するギミック付きです。 ただ縮尺1/43と箱に表記していながら全長109㎜で1/40のダイヤペットとほぼ同じサイズであったのは当時のミニカーらしいアバウトなところでした。(ダイヤペット製より小さく見えるのを嫌ったのだと思われます) (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント(ヘッドライト開閉)/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2003年に発売されたトミカ リミッテド S シリーズ製のマツダ サバンナ RX-7 (FC) (1/43 型番S0006)の画像です。これは上記のトミカ ダンディ製の細部をリファインしてトミカ リミッテド S シリーズとして発売された物でした。ホイール、ヘッドライト、エンジンなどが変更され、ボディ全体に墨入れ処理が施され、車名ロゴのタンポ印刷が追加されるなど見違えるほどリアルな仕上げとなっていました。室内もシートやドア内張りが彩色されています。当時の値段は2000円と高価でしたが、値段に見合った仕上げがされていました。このトミカ ダンディをリファインしたリミッテド S シリーズは10車種ほどがあり、いずれもとても良く出来ていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント(ヘッドライト開閉)/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリアの拡大画像です。エンジンは黒/銀に彩色されエアフィルターに「ROTARY TURBO」のロゴがタンポ印刷で追加されるなどリアルで、ヘッドライトもリアルな造形に変更されています。リアはテールライトが塗り分けられ車名ロゴが追加されています。ドアミラーにはミラーを模したシール(アルミ箔)が添付されていたのですが、これには貼っていません。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2002年に発売されたMテック製のマツダ サバンナ RX-7 (FC後期型) (1/43 型番H-05-B)の画像です。Mテックのマニア向けのHOBBYシリーズの1台で、リアスポイラー/テールライトが変更された後期型をモデル化しています。これも全体的にかなり良い出来ばえで室内などの細部もリアルに再現されているなど、1/43の量産ミニカーとしては多分ベストの出来ばえではないかと思います。このHOBBYシリーズにはホイールなどを変更したアンフィニ仕様もありました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。後期型のテールスポイラー、後期型の丸形6灯式テールライトが実にリアルに再現されています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2007年に発売されたアオシマ DISM製のマツダ サバンナ RX-7 (FC) RE雨宮仕様 (1/43 型番75470)の画像です。このアオシマ DISMのRX-7 (FC)は上記のMテック製をベースにしていて、6車種をモデル化していました。これは前期型のRE雨宮仕様で、ホイール、フロントバンパー、リアスポイラー、テールライト、排気管などがMテックの物から変更されていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2008年に発売された京商製のマツダ サバンナ RX-7 (FC) GT-X (1/43 型番K03301R)の画像です。これは後期型のGT-Xをモデル化しています。京商はMテックなどに比べるとフロント周りの造形がやや平べったい感じで、プロポーション的にいまひとつな気がします。ただそれ以外は上記のMテックなどと同じくらいに良く出来ていました。京商はこれ以外に1/18、1/64でマツダスピード 仕様や頭文字D仕様などもモデル化しています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2021年に発売されたハイストーリー製のマツダ サバンナ RX-7 カブリオレ (1/43 型番HS246RE)の画像です。2022年に初めてモデル化されたRX-7 カブリオレでしたので、レジン製ミニカーは基本的には買わないことにしている私も早速購入しました。ハイストーリーのレジン製ミニカーは、レジン製ミニカーを発売している他ブランドが手掛けない車種をモデル化しているので、その点では評価できるのですが、いかんせん高価です。このカブリオレも高価ながらフロントウィンドーを成形していないので平板な感じになっていて、その点がプロポーション的に今一つの出来ばえでした。ついでに言うと、この個体だけかもしれませんが、インパネやリアの車名ロゴなどのタンポ印刷が雑なのもよろしくないです。(値段に見合った品質ではありません) (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

これ以外のサバンナ RX-7 (FC)のミニカーをまとめたページもありますので、よろしければご覧下さい。→ サバンナ RX-7 (FC)のミニカー

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1026

MAZDA CAPELLA CG (GD) 1987 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.52m 全幅約1.69m エンジン 変速機: DOHC 4気筒 2L 140HP 5段変速/4段自動変速

性能: 最高速180km/h データーベースでマツダ カペラのミニカー検索

マツダ カペラ CG GD型 日本 1987年

1987年にマツダ カペラ 5代目が登場しました。デザインは先代を踏襲し角形ヘッドライトが薄型となるなど、よりスタイリッシュになりました。ボディは当初は4ドアセダン、5ドアハッチバックのCG、2ドアクーペのC2で、1988年にステーションワゴン(バン)のカーゴが追加されました。電子制御4輪操舵システムやフルタイム4WDなどの新技術が採用されました。

エンジンは新開発のDOHC4気筒2Lと先代と同じ4気筒1.8L/1.6Lとスーパーチャージャー付4気筒2Lディーゼルで、5段変速/4段自動変速で最高速180km/h(2L)の性能でした。1988年にこの車をベースにしたパーソナルカーのペルソナが、翌年にはその姉妹車のユーノス 300が登場しました。この頃はマツダの販売チャンネル拡大政策でマツダ車の車種がやたらと増えました。なおペルソナもユーノス 300も一代限りの車でした。(実車画像→ マツダ ペルソナ、マツダ ユーノス 300)

1991年にカペラの後継車として、クロノス(セダン)と、その派生車MS-6(5ドアハッチバック)、MX-6(2ドアクーペ)が登場し、カペラはワゴンのカーゴ以外は全て生産終了となりました。その後販売チャンネル拡大政策が失敗したことから、カペラ 6代目(CG型)が1994年に復活しクロノスは1995年に生産中止となりました。(実車画像→ マツダ クロノス、マツダ MS-6、マツダ MX-6、マツダ カペラ 1994)

ミニカーは1988年に発売されたトミカ ダンディ製の当時物です。5ドアハッチバックのCGをモデル化していますが、全体的な雰囲気(特にヘッドライト/テールライトの造形)がカペラ 5代目よりもカペラ 4代目に近いので、つい最近まで4代目のミニカーだと勘違いしていました。(特にテールライトの造形はあまり実車と似てません) そんな訳でスタイリッシュなボディデザインがうまく再現されていないので、出来ばえはいま一つでした。ただカペラ 5代目のミニカーは最近までこれしかなかったので、その点では貴重なミニカーでした。マツダ特注のディーラー販促品もありました。2017年に国産名車コレクション(イクソ製)でカペラ 5代目の輸出仕様 626がモデル化されました。2020年にハイストーリー(レジン製)がカペラ 5代目のワゴン カーゴをモデル化しています。なおカペラ 6代目は2023年現在でもミニカーがないようです。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します

以下は2017年に発売された国産名車コレクション製のマツダ 626 (1/43 No.306)でメーカーはイクソです。カペラ 5代目の輸出仕様である626 5ドアハッチバックをモデル化しています。実車のスタイリッシュな雰囲気がうまく再現されていて、かなり良い出来ばえでした。安価な雑誌付きミニカーながらフロントグリルや室内インパネなどの細部も良く再現されています。イクソは別ブランドのホワイト ボックスの型番WB231でも、これとほとんど同じものを発売しています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1027

MAZDA ROADSTER (NA) 1989 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約3.97m 全幅約1.68m エンジン 変速機: DOHC4気筒 1.6L 120HP 5段変速

性能: 最高速175km/h データーベースでマツダ ロードスター NA型のミニカー検索

マツダ (ユーノス) ロードスター NA型 日本 1989年

マツダの販売店ユーノスの専売車として軽量2シータースポーツカー ユーノス ロードスター 初代 (NA型)が1989年に登場しました。(その後1996年にユーノス店は廃止) 1960年代のイギリスのMG MGAやトライアンフ TR5に代表される軽量オープンスポーツカーは、快適性が追及され安全基準が厳しくなるにつれて姿を消していきました。その軽量スポーツカーの潜在的な需要に目をつけて、マツダが「人馬一体」というスポーツカーの原点を目指すコンセプトで新しく開発したのがロードスターでした。

1960年代のロータス エランを近代化したようなボディはシンプルで好ましく、リトラクタブル ヘッドライト採用はスポーツカーであることをアピールする物でした。小型軽量ボディ、フロントミッドシップ搭載エンジンによる良好な前後輪重量配分、4輪独立懸架などで優れた操縦性を実現していました。ソフトトップの収納は手動式でオプションでハードトップもありました。ファミリア用のDOHC 4気筒1.6L(120HP)エンジンを搭載し、5段MTのみで最高速175km/hの性能でした。

1990年に4段自動変速仕様が追加され、1994年のマイナーチェンジでエンジンが1.8L(130HP)に変更されるなど改良が加えられました。ロードスターは国内では発売直後に月に8000台も売れる大ヒットとなりました。またアメリカではMX-5 ミアータ (MIATA)として国内より先行して発売され、絶えて久しかった軽量オープンスポーツカーの復活として海外でも大ヒットしました。1998年に2代目 NB型へモデルチェンジするまでに約43万台が生産されました。このロードスターの成功で、BMW Z3など同じようなコンセプトの車が登場することになりました。

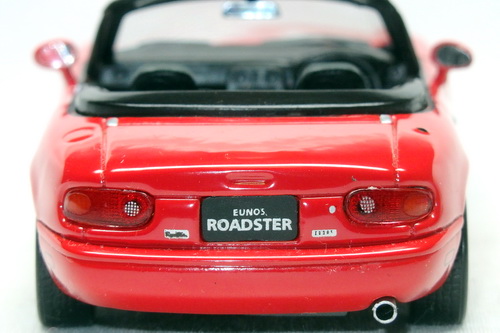

ミニカーは1990年に発売されたダイヤペット製の当時物で初期型をモデル化しています。プロポーションが良く全体的な雰囲気がうまく再現されていて、当時のミニカーとしては良い出来ばえでした。ボンネット/ドアが開閉するギミック付きです。ダイヤペットはマツダの特注品でMX-5(左ハンドル)もモデル化していました。これ以外のロードスター 初代のミニカーはトミカとトミカ リミッテドの1/57、コナミの1/64、エブロの前期型と後期型、京商のロードスターと輸出仕様のMX-5 1/18、ヘルパ(HERPA)の1/87、デルプラドの世界の名車シリーズ、国産名車コレクション、最近のレジン製ではルックスマート、MARK43、イグニションモデルの1/18などたくさんあります。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像)とリアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2001年に発売されたエブロ製のマツダ ロードスター (NA) 前期型 (1/43 型番43108)の画像です。エブロらしいリアルな造形で、非常にレベルの高い出来ばえになっていました。室内などの細部もリアルに再現されていて、ロードスター 初代の1/43量産ミニカーとしては2023年現在でもこれがベストだと思います。ヘッドライトがポップアップするギミック付きです。画像は幌を下した状態ですが、実車同様の幌とハードトップが付いていてそれに交換することができます。 (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します 側面画像では幌とハードトップに交換した状態が表示されます)

以下はフロント(ヘッドライト開閉)/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2009年に発売されたアシェット製 国産名車コレクションのマツダ ロードスター (NA) (1/43 No.83)の画像です。国産名車コレクションの初期物ですのでメーカーはノレブでした。ノレブらしい良いプロポーションのそつのない造形で、安価な雑誌付きミニカーながらこれもレベルの高い出来ばえでした。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2002年に発売されたデルプラド製の世界の名車シリーズのマツダ MX-5 (1/43 No.56)の画像です。これは輸出仕様のMX-5をモデル化しているので、左ハンドルになっています。メーカーは不明ですが、これも安価な雑誌付きミニカーながら良く出来ていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1028

MAZDA EUNOS COSMO TYPE-E 20B CCS 1990 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.82m 全幅約1.8m エンジン 変速機: 3ローター ターボ 654X3cc 280HP 4段自動変速

性能: 最高速180km/h (リミッター制限) データーベースでマツダ コスモのミニカー検索

マツダ ユーノス コスモ タイプ E 20B CCS 日本 1990年

マツダのユーノス ブランドの最高級車としてユーノス コスモ(コスモ 4代目)が1990年に登場しました。バブル景気絶頂期に最高級パーソナルクーペとして企画されたこの車は、極めて高度な内容の車でした。量産車として世界初の3ローターロータリーエンジン(20B型)を搭載し、「CCS( カーコミュニケーションシステム)」と称する世界初のGPS方式カーナビ、ステアリングパッドで操作するエアコン/オーディオなどの先進技術を装備していました。内装も本革シートやウッドパネル張りインパネなど本格的で豪華でした。外観はシンプルでセンスの良い美しいデザインでした。

エンジンは2ローター(13B型 230HP)もありました。3ローターは300HP以上の実力がありましたが、通産省の行政指導で280HPに自主規制していました。(高性能ゆえに燃費は一桁台とかなり悪かったようですが、燃費を気にするような人が買う車ではありません) 販売価格は330~540万円と高価でしたが、世界初の3ローターロータリーエンジンや先進装備などを考慮すると出血大サービスの値段だったと思います。1996年に生産中止となり、総生産台数は数9000台とめったに見かけない希少車でした。

ミニカーは2006年に発売されたサピ製(SAPI MODELS)です。サピは2003年に登場した国産ブランドで、他社がモデル化しないマニアックな国産車をモデル化していました。このユーノス コスモはCCSを装備した中級グレードのタイプ Eをモデル化しています。実車の伸びやかで美しいデザインがよく再現されていて、灯火類などの細部もリアルで、かなり良い出来ばえでした。室内もハンドル形状や木目パネルなどがうまく再現されていて結構リアルです。ルーフ後部の突起物はCSSのGPSアンテナで、このアンテナの無いものなど数種類のバリエーションがありました。最近までユーノス コスモのミニカーはこのサピ製しかなかったのですが、2008年に国産名車コレクション(ノレブ製)でもモデル化されました。 以下はフロント/リアの拡大画像と屋根のGPSアンテナの画像です。リアの4本だしマフラーは3ローターロータリーエンジン搭載車の証でした。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2008年に発売された国産名車コレクションのマツダ ユーノス コスモ (1/43 No.61)の画像です。メーカーはノレブです。プロポーション的にはキャビン部分が少し小さめで、ボディ全体が少し平板な感じに仕上がっています。安価な雑誌付きミニカーですから内装は無彩色ですが、造形はそこそこリアルに仕上げてあります。上記のサピ製と較べるとフロントグリルの形状が少し異なっています。サピ製はフロントグリル中央部分が少し膨らんでいるのを大きめにデフォルメしているのですが、このデフォルメの有無は好き嫌いのある所です。(個人的にはデフォルメがある方が好きですが、少しオーバーです) (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像と室内の画像です。フロントグリル/ヘッドライト/テールライトがサピ製と較べると少し細長い感じに出来ています。リアのマフラーはサピ製の方がリアルです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1679

MAZDA EFINI RX-7 TYPE R (FD3S) 1991 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.28m 全幅約1.76m エンジン 変速機: 2ローター ターボ 654×2cc 255HP 5段変速/4段自動変速

性能: 最高速248km/h (輸出仕様) データーベースでマツダ RX-7 (FD)のミニカー検索

マツダ アンフィニ RX-7 タイプ R FD3S型 日本 1991年

1991年にマツダ サバンナ RX-7(FC3S型)はRX-7 3代目(FD3S型)にモデルチェンジしました。名前からサバンナが外され当時の販売店名アンフィニを冠してアンフィニ RX-7となり、先代(FC3S型)よりもさらに本格的なスポーツカーとなりました。先代はポルシェ 924に似ていると言われましたが、3代目はリアの造形などRX-7独自のデザインになりました。車幅が広くなりましたが、室内はかえってレースカーのようにタイトになりました。(室内が狭くなったのはドアが厚くなったからです) エンジンは13B型 2ローター シーケンシャル ツインターボ 654X2cc(255HP)で、軽量化されたボディとあいまって国産車では第一級の高性能スポーツカーでした。

アンフィニ RX-7 3代目はマイナーチェンジを重ねて1型から6型まであり、1996年登場の4型ではリアライトが3連丸形になり、名前が単にRX-7となりました。1999年の5型ではフロントのバンパーとスモールライトの形状が変わり、エンジンが280HPにパワーアップしました。RX-7 3代目は1980年代後半のバブル景気絶頂期に企画されたので、全アルミ製のダブルウイッシュボーン サスペンションなど実に贅沢な設計がされていました。ただしその分高価だったのとバブルがはじけてスポーツカーが売れなくなったので、先代のようには売れませんでした。2002年に生産中止となりました。

ミニカーは京商製のハウザック シリーズで、2004年に発売されました。発売当初の1型 タイプ R(中級グレード)をモデル化しています。プロポーションが良く実車のボディがうまく再現され、かなり良い出来ばえでした。1型の少し変わった形状のリアスポイラーや室内のインパネなどの細部も良く再現されています。京商は1/64の1型、1/43の1型/4型/6型と1/18の1型(2型?)/3型などたくさんモデル化しています。RX-7(FD)の当時物ミニカーはダイヤペット、Mテック、トミカなどがありました。当時物以外のミニカーはオートアートの1/18、エブロのレース仕様、トミカ リミッテドの1/64、HI-STORY(レジン製)、ホビージャパンの1/43(レジン製)と1/64、MARK43(レジン製)などでモデル化され、最近でも新製品が発売されています。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2006年に発売された京商製のマツダ RX-7 (FD) タイプ RZ 1993 (1/43 型番K03702BK)の画像です。1993年に登場した2型で2シーター仕様のタイプ RZをモデル化しています。タイプ RZで採用された17インチアルミホイール、赤のレカロ製バケットシート、BピラーのRZの車名ロゴなどが再現されています。黒のボディカラーも実車のRZに即しています。ただしテールライトとリアスポイラーが1996年のマイナーチェンジ後の4型の仕様になっているので、厳密なことをいうと1996年以降のRZということになります。またRZは硬派モデルなので2シーターでリアシートが物入れに変更されていましたが、このミニカーの室内のモールドは4シーターのままです。コストがかかるので、室内のモールドは変更できなかったのでしょうが、その点ではやや中途半端なモデル化です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2008年に発売された京商製のマツダ RX-7 (FD) タイプ RS-R 1997 (1/43 型番K03702Y)の画像です。タイプ RS-Rはロータリーエンジン誕生30周年を記念した4型の特別限定車で、タイプ RS(上級グレード)をベースにしてタイプ RZの専用装備を採用して走行性能を高めたモデルでした。専用色のサンバーストイエロー(黄)とブリリアントブラック(黒)があり、ガンメタリック塗装した専用アルミホイールを採用していました。ミニカーはその専用色(サンバーストイエロー)と専用ホイールを再現しています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2005年に発売された京商製のマツダ RX-7 (FD) タイプ R バサースト 2001 (1/43 型番K03703BL)の画像です。最終型の6型をモデル化しています。バサーストはオーストラリアで開催されたバサースト 12h レースでRX-7が3年連続優勝(1992-94年)したことを記念して1994年から設定された特別限定車でした。ミニカーは1999年に登場した5型で変更されたフロントバンパー/コンビネーションライトとリアスポイラーを再現しています。室内も2000年に登場した6型で変更された白い盤面のメーターが再現されています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。5型から変更されたフロントバンパーとスモールライトの形状がきちんと再現されています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1992年に発売されたダイヤペット製の当時物 マツダ RX-7 (FD) (1/40 型番SV35)の画像です。初期の1型をモデル化しています。プロポーションはまずまずで、現在的な感覚では全体的にややシャープさが足りません。ただ当時のミニカーとしてはそれなりに良い出来ばえでした。ボンネットとドアが開閉するギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1996年に発売されたMテック製の当時物 マツダ RX-7 (FD) (1/43 型番MS-03)の画像です。これも初期の1型をモデル化します。上記のダイヤペット製に比べるとやや平べったい感じに仕上っていますが、これも当時のミニカーとしてはそれなりに良い出来ばえでした。ボンネットとドアが開閉するギミック付きです。MテックのRX-7(FD)には車名ロゴのタンポ印刷を追加したリミッテド仕様やMテック 50周年記念仕様などバリエーションが数種類ありました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1409

当サイト掲載記事の無断転載を禁じます。

Copyright(C) 2004-2025 MINIATURECAR MUSEUM All rights reserved.