ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

FORD GT40 (MK I) 1969 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.29m 全幅約1.78m エンジン 変速機: V型8気筒 7L 475HP 5段変速

性能: 最高速330km/h データーベースでフォード GT40のミニカー検索

フォード GT40 (MK I) アメリカ 1969年

フォード社は自社のイメージを上げる為に、耐久レース(ルマン、デイトナ、セブリングなど)に参戦することを計画しました。その手っ取り早い方法としてイタリアのフェラーリを買収する交渉を始めましたが、この交渉は失敗しました。そこでイギリスのローラ社と提携し、フォードのエンジンを搭載するローラ MK VI GTをベースにしたレーシングカーの自社開発に乗り出しました。(実車画像→ ローラ MK VI GT 1963)

1964年にフォード GT (MK I)が完成しました。鋼鉄製モノコックシャーシにFRP製ボディを載せる構造で、エンジンはインディカー用に開発されたV型8気筒4.7L(350HP)をミドシップ搭載していました。 この車は公開時に車高が40インチ(1016mm)であることに驚いた記者がつけたGT40という通称で呼ばれるようになりました。(正式な名前はGTで、GT40とは厳密にはスポーツカークラスに認証された市販レーシングカーを示すようですが、当サイトでは全て通称のGT40で統一しています)

1964年のデビュー戦はニュルブルクリングでリタイア、ルマンでもリタイアといった結果でした。1965年にはキャロル シェルビーがレースを統括することになり、デイトナで初めて勝利しましたが、あとは散々な結果でした。この経験を踏まえて、エンジンを7L(472HP)にパワーアップしたMK IIが1966年に登場しました。1966年ルマンでMK IIは1-2-3フィニッシュで優勝し、これはルマンでのアメリカ車の初優勝でした。

1967年にJカーという名前で新規開発した車がMK IVとして登場し、ルマンとセブリングに出場しどちらも優勝しました。(実車画像→ フォード Jカー) 1968年のレギュレーション変更で5Lを超える大排気量エンジンが使えなくなったので、フォードは1967年限りでワークス活動を中止しました。その後もフォード系列のレーシングチームがMK I(5Lエンジン搭載)で1968年と1969年に優勝し、ルマン4連覇を達成しました。なおスポーツカークラスの認証用に生産されたMK Iの市販仕様がMK IIIで、ヘッドライトが丸形4灯になり、内装などが変更されていました。2005年にフォード100周年を記念して、GT40をリメイクしたGTが限定生産されました。(実車画像→ フォード MK III 1966、 フォード GT 2005)

ミニカーは1992年頃に発売されたジョエフ製で、細部まで精密に再現したことを売り物にして数種類だけ製作されたEVOLUTION シリーズの1台です。 GT40(MK I) 1969年ルマン優勝車(GULFカラー)をモデル化しています。ドアや前後パネルが開閉し、1/43サイズながらエンジンやシャーシなどがかなりリアルに再現されていました。プロポーション的にはややダイナミックさが物足りない感じも少しありますが、メカ部分の精密な再現は非常に高く評価できます。ルーフと一体化されたドアがスムーズに開閉し、室内もインパネが良く再現されていました。フロントパネルの下にはスぺタイヤやエアダクトが再現されていました。リアカウルを開くとエンジンと複雑な形状の排気管、ギヤボックス、リアサスペンションのコイルスプリングなどが実にリアルに再現されていました。以下は/フロント/フロントパネルを開いた画像と/リア/リアカウルを開いたエンジンルームの画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

フォード GT40のミニカーは非常にたくさんあります。当時物ではメーベトイ、ソリド、ディンキーなどがあり、少し古いところでバン(BANG)、ボックスモデルなど、最近ではイクソ、ミニチャンプス、スパーク(レジン製)などがあります。またGT40の前身である ローラ MK VI GTとMK IVのプロトタイプであるJカー(GT J)をポリトーイが当時物でモデル化していました。以下は1989年頃に発売されたボックスモデル製のフォード GT40(1/43 型番8453)の画像です。1966年のルマンで、エンジンのトラブルで完走できなかった59号車をモデル化しています。ボックスモデルらしいリアルな造形で、当時のミニカーとしてはかなり良い出来ばえでした。リアカウルが開きエンジン部が再現されていますが、簡素な造形のエンジンだけなのであまりリアルではありません。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2018年に発売されたアシェット製 ルマン24時間レースカーコレクションのフォード GT40 #9 ルマン 優勝 1968 (1/43 No.4)の画像です。メーカーはスパークで、スパークのミニカーはレジン製がメインですが、これはダイキャスト製です。スパークがレジン製でモデル化しているGT40をベースにしているので、とても良く出来ていました。また雑誌付きの安価なミニカーながらタイヤ/ホイールがリアルで、細かいところまでデカールがきちんと貼られていました。(ただ当方の購入品はヘッドライト左側の取付けがやや雑ですが) (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1968年に発売された、メーベトイ製の当時物 フォード GT40 MK II (1/43 型番A24)の画像です。フォード GT40 MK IIをモデル化していますので、リアカウルの形状などが GT40 (MK I)と異なっています。プロポーションが良く、実車の雰囲気が良く再現され、1960年代のミニカーとしてとても良い出来ばえでした。ドアとフロント/リアカウルが開閉するギミック付きです。リアカウル下のエンジンも当時としてはリアルな造形になっていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/フロントパネルを開いた画像と/リア/リアカウルを開いたエンジンルームの画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2002年に発売されたデルプラド製 カーコレクションシリーズのフォード GT40 MK II (1/43 No.69)の画像です。これも上記メーベトイ製と同じGT40 MK IIをモデル化しています。ボディ起伏形状がややオーバー気味にデフォルメされているので、実車より迫力ある感じに仕上がっています。底板に「MADE IN CHINA」と表示されているので、メーカーは当時このような雑誌付きのミニカーを製造していた中国のメーカーです。安価な雑誌付きミニカーながら細部もそこそこきちんと仕上げてあって、このカーコレクションシリーズのなかではかなり上出来の部類でした。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。フロントグリルに赤いフック金具(牽引用)がついていますが、これはGT40 MK IIの実車に即しています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1966年に発売されたソリド製の当時物 フォード GT40 ルマン 1965 (1/43 型番146)の画像です。1965年ルマンでリタイアした2号車をモデル化しているようです。フロントノーズの位置が上がり過ぎていることと、デカールで表現したヘッドライトがリアルさに欠けることなど、当時の一級品であったソリド製ミニカーとしてはやや残念な出来ばえでした。リアパネルが開閉するギミック付きで、エンジンは上記のメーベトイ製と同じようなレベルで再現されていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロントの画像とリア/リアカウルを開いたエンジンルームの画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1967年に発売されたディンキー(英)製の当時物 フォード 40 RV (1/45 型番132)の画像です。モデル化しているフォード 40 RVはほとんど情報がないのですが、GT40をベースにして特別なクライアント向けに作られたロードカー仕様だそうです。ただし上述した市販仕様のMK IIIとは別物のようです。ディンキー(英)は1966年に型番215でGT40をモデル化していましたが、この40 RVはそれとはフロントカウルの形状を変えてありました。(銀色の色違いがあり、それにはフェンダーミラーが追加されていました) 40 RVの実車画像が見つからないので、その変更がどこまで実車に即しているのかは判断できませんが、GT40の当時物ミニカーとしては良く出来ていました。フロントカウル/リアカウルが開閉するギミック付きです。エンジンは別パーツではなく塗装で再現していますので、上述したソリド製などよりややしょぼい造形です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/フロントパネルを開いた画像と/リア/リアカウルを開いたエンジンルームの画像です。フロントパネルは中央部分を取り外すことができました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1967年に発売されたポリトーイ製の当時物 ローラ MK VI GT(1/43 型番534)の画像です。ローラ MK VI GTは上述したようにフォード GT40のベースとなった車でした。(実車画像→ ローラ MK VI GT 1963) 実車画像と見比べるとまずまずの良い出来ばえであると思います。リアウィンドー下に見えるエンジンがリアルに再現されているなどポリトーイらしい仕上げとなっていました。ドアが開閉するギミック付きです。これ以外のローラ MK VIのミニカーはスパーク(レジン製)があります。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1768

FORD MUSTANG I BOSS 429 1970 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.76m 全幅約1.81m エンジン 変速機: V型8気筒 4.9L 290HP 3/4段手動変速/3段自動変速

性能: 最高速220km/h データーベースでマスタング 初代(1968-1973年)のミニカー検索

フォード マスタング I ボス 429 アメリカ 1970年

フォード マスタングはコンパクトカー ファルコン 初代をベースとしていたので当初はコンパクトカーでしたが、そのサイズは徐々に拡大され外観デザインも変わっていきました。(実車画像→ フォード ファルコン 1963) 1964年の外形寸法は全長4.61mX全幅1.73mでしたが、1967年に全長4.66mX全幅1.8m、1969年に全長4.76mX全幅1.82m、1972年には全長4.81mX全幅1.88mまで大きくなっています。フロントのデザインも1967年にノーズの奥行きが深くなり、1969年にグリル内にライトが追加されて4灯式となり、1970年には外側の2灯がインテークに代わり2灯式に戻り、1971年にはグリルが横幅いっぱいに広がりました。

1969年のマイナーチェンジではボディがかなり大きくなり、よりスポーティな外観となりました。同時にファストバックにマッハ Iという高性能仕様が追加され、レース用のホモロゲーションモデルとしてボス(BOSS)シリーズも追加されました。ボス シリーズにはボス 302とボス 429の2タイプがあり、302はV型8気筒4.9L(302CI:キュービックインチ)(290HP)、429は7L(429CI)(375HP)エンジンを搭載していました。マスタングの高性能版としては、キャロル シェルビーがチューンしたシェルビー マスタング GT350/GT500もありました。1974年にマスタング 2代目にモデルチェンジしました。

ミニカーはマッチボックス製のマッスルカーシリーズの一つで、1997年頃に発売されました。マッスルカーシリーズは1960-1970年代のマッスルカー(高性能車)を10数種類ほどモデル化したもので、いずれも当時の1/43のミニカーとしてはかなり良い出来ばえでした。このシリーズは後にマテルやアーテルがその型を流用して仕上げレベルを多少落とした再生産品としても販売されました。このボス 429も灯火類がややレトロな作風でしたが、実車の雰囲気がうまく再現されていてとても良い出来ばえでした。フロントグリルやリアウィンドーのルーバー、室内などの細部もそこそこ良く再現されていました。マスタング ボスのミニカーは、フランクリン ミントの1/24、ダンバリー ミントの1/24、アーテルの1/18、WELLY(ウィリー)の1/18と1/24、マテル メーベの1/43、グリーンライトの1/64、ジョニーライトニングの1/64などたくさんあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2004年頃に販売されたマッチボックス製のフォード マスタング ボス 302 1970 (1/43 型番B6921)の画像です。マスタング40周年記念モデルとして、上述したボス 429の型を変更して再生産されたものでした。BOSS 302のモデルとして、ボンネット上のエアスクープが取り外され、ボンネットとそれに連なるサイドの黒いストライプが追加されていました。また実車同様にフロント グリルとリア パネルが黒く塗装されていたので、塗装されてない429よりも迫力のある仕上がりとなっていました。このミニカーは当時の定価が2000円くらいの比較的安価なミニカーでしたが、オリジナルの429の出来が良いのでこの302もかなり出来の良いミニカーとなっていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1971年に販売されたマテル メーベトイ製のフォード マスタング ボス 302 1970 (1/43 型番6611)の画像です。上記マッチボックス製と同じボス 302をモデル化しています。メーベトイは1970年頃にアメリカの玩具メーカー マテル社の傘下となり、ブランド名がマテル メーベトイ(又はマテル グラントロス)に変わりました。マテルは転がり抵抗の少ないホイール(フリーホイール)を採用したホットホイール ブランドのミニカーを1968年に発売し、このミニカーは世界中で大ヒットしました。当時のホットホイールのミニカーはアメリカ人好みの派手な外観や色使いが特徴でした。(現在もこの特徴は続いていますが)

メーベトイは独特の造形センスがあったブランドで、このマスタング ボス 302のミニカーもその流れを受け継いでいましたが、親会社のホットホイール風の味付けが加わっていました。プロポーションはまずまずながら、実際より派手な外観にデフォルメされ、ボディからはみ出した幅広タイヤはマテル流のフリーホイールが使われていました。ただこの派手なデフォルメは実車のイメージに合っていたので、迫力のある出来ばえのミニカーになっていました。ボンネット/ドア/トランクが開閉するギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア(トランク開閉)の画像です。エンジンルーム内はFORDのロゴが付いたV8エンジンと補器類がそこそこリアルに再現されています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=432

FORD MERCURY COMET GT 1971 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.61m 全幅約1.8m エンジン 変速機: V型8気筒 5L 210HP 3段自動変速

性能: 最高速185km/h データーベースでマーキュリー コメットのミニカー検索

フォード マーキュリー コメット GT アメリカ 1971年

1960年代のマーキュリーのラインアップは下位からコンパクトカーのコメット、中級車のメテオ、フルサイズカーのモントレー、モンテクレア、パークレーン、S-55、ワゴンのコロニーパークなどがありました。コメット 初代は1960年に登場し、当初コメットという独自ブランドでしたが、1962年からマーキュリー コメットとなりました。2/4ドアセダンと2/4ドアワゴンがあり、6気筒2.4L(90HP)エンジンを搭載する、全長の4.94mのコンパクトカーでした。1963年にV型8気筒4.3L(164HP)エンジンが追加されクーペとコンバーチブルが追加されました。(実車画像→ フォード マーキュリー コメット 1962)

1964年にコメット 2代目が登場しました。ボディは少し角ばった形状になりました。V型8気筒エンジンが搭載されるようになり、高性能なコメット サイクロンが限定生産されました。1965年に縦型4灯式ヘッドライトが採用され、フロント/リアのデザインが変更されました。(実車画像→ フォード マーキュリー コメット 1964)

1966年にコメット 3代目が登場しました。ボディが大型化され、コンパクトカーからミッドサイズカーとなりました。V型8気筒6.4L(335HP)エンジンを搭載したコメット サイクロンが設定され、このモデルは当時マッスルカーと呼ばれた高性能車でした。(実車画像→ フォード マーキュリー コメット サイクロン GT 1966)

1968年にコメット 4代目が登場しました。この世代のコメットは2ドアクーペのみとなりました。1969年以降にコメットの名前は使われなくなりましたが、高性能モデルにはサイクロンの名前が継続して使われました。(実車画像→ フォード マーキュリー コメット スポーツ クーペ 1969)

1971年にコメット 5代目がコンパクトカーとして登場しました。このコメットはコンパクトカー マベリックの兄弟車で、4ドアセダンと2ドアクーペがあり、マベリックより装備が充実していました。標準のエンジンは6気筒2.8L(100HP)で、高性能版のGT(2ドアクーペのみ)にはV型8気筒5L(210HP)エンジンが搭載されていました。GTはフロントグリルが黒塗りされ、ボンネットにエアインテークが付き、内装もバケットシート装備などスポーティな仕様でした。ただ先代のサイクロンほど高性能なモデル(マッスルカー)ではありませんでした。GTは1975年に生産中止となりましたが、コメットは1977年まで生産されました。後継車はマーキュリー ゼファーでした。

ミニカーは2023年に発売されたデアゴスティーニ製のアメリカンカー コレクションです。マーキュリー コメット 5代目の高性能版GTをモデル化しています。メーカーは明記されていませんが、このシリーズはイクソが製造しています。ディスプレイケースの裏側にフォードがモデル化を認証したオフィシャルロゴが付いているだけあって、プロポーションが良く実車に即したカラーリングでコメットGTがうまく再現されていました。ナンバープレート、 BFGoodrichロゴ付タイヤ、室内のインパネなどの細部も良く仕上げてありました。定価が2190円と安価ながら、価格以上のとても良い出来ばえに仕上がっています。このシリーズの No35でコメット サイクロン 1966もモデル化されています。これ以外のコメット 5代目のミニカーはないようで、初のモデル化だと思います。以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=2088

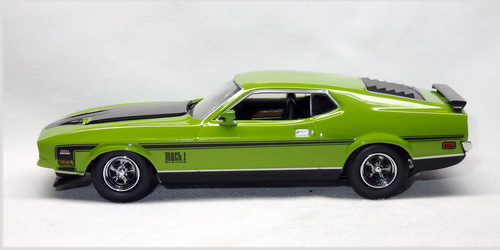

FORD MUSTANG I MACH I 1971 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.81m 全幅約1.88m エンジン 変速機: V型8気筒 5.8L 240HP 3/4段変速

性能: 最高速198km/h データーベースでマスタング 初代(1971年以降)のミニカー検索

フォード マスタング I マッハ I アメリカ 1971年

フォード マスタングは1969年と1971年にボディが拡大され、1971年には全長4.81mX全幅1.88m(登場時4.63mX1.73m)となりました。それに伴いボディは幅が広いフラットなスタイルになっていきました。特に緩やかに傾斜したルーフを持つ1971年式のファーストバック(SPORTSROOFと称する)は見た目は実にかっこいいのですが、室内は狭く後方視界は最悪だったようです。マスタングの高性能版としてはマッハ I(MACH I)やレースのホモロゲーション用のボスシリーズ(BOSS 302/BOSS 429)がありました。特に1971年式のマッハ Iは映画「007 ダイヤモンドは永遠に (1971年末 公開)」でボンドカーとしてとして使われたこともあって良く知られています。(劇中車の画像→ マスタング マッハ I 劇中車)

上述したように1969年と1971年に大幅なデザイン変更がありましたが、1973年まで生産されたモデルをマスタング 初代(マスタング I)と分類します。(1969年式を2代目とする分類もありますが) ボディの大型化やハイパワー化が、当初のマスタングの低価格コンパクトカーというコンセプトから外れるようになり、次第に販売は低迷していきました。また1970年代のオイルショックや排ガス規制が大型車やハイパワー車を駆逐するようになり、アメリカ車は次第に小型化されていきました。(この時流にのって販売台数を伸ばした代表が日本車でした) 1974年に2代目のマスタング IIにモデルチェンジしました。

ミニカーはミニチャンプス製のマスタング I マッハ Iで、2009年に黄色、2010年にこの緑色が発売されました。ミニチャンプスらしいうまい造形で、実車の平べったい感じがうまく再現されていました。実車に即したカラーリングで灯火類やストライプ/ロゴがリアルに再現されていて非常に良い出来ばえでした。2024年現在でもマスタング マッハ I の1/43量産ミニカーではこれが最高傑作であると思います。ミニカーがあまりに平べったいので、これはデフォルメで強調されているのだろうと思っていました。しかし実車の側面画像とミニカーの側面画像を以下の比較画像のように比べてみると、ミニカーは車高短ぎみですが、実車のプロポーションに忠実であることが分かりました。(この側面画像を見ると室内が狭かったであろうことも想像がつきます) これ以外のマッハ Iのミニカーはコーギーの当時物 1/43、オートアートの1/18、サンスターの1/18、グリーンライトの1/43と1/64、京商の1/64などがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は俯瞰/床下部分の画像と実車側面画像とミニカー側面画像を並べた比較画像です。床下部分にはサスペンション/ドライブシャフト/排気管がリアルに再現されています。実車との比較画像を見るとミニカーが実車をリアルに再現していることが良く分かります。(ただしミニカーは車高を下げています ミニチャンプスは意図的にこのようなモデル化をしていました) (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1972年に発売されたコーギー製の当時物 フォード マスタング マッハ I ボンドカー(1/43 型番391)の画像です。このミニカーは本来はボンドカーとして作られたものではなかったのですが、発売時期にマッハ I がボンドカーとして使われた映画「007 ダイヤモンドは永遠に」が公開されたので、既に出来上がっていた梱包箱に「Diamonds Are Forever James Bond 007」と書かれたラベルを貼付けてボンドカーとして販売したものでした。したがって黒いボンネット部分は映画に出てくる車とは違っていました。実車の雰囲気がうまく再現されていて、1970年代のミニカーとしてはそこそこの良い出来ばえでした。また当時マッハ I の1/43のミニカーがこれしかなかったことから、このミニカーは人気がありました。ドアが開閉するギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1508

FORD GRAN TORINO SPORT 1972 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約5.27m 全幅約2m エンジン 変速機: V型8気筒 7L 211HP 3/4段変速/3段自動変速

性能: 最高速194km/h データーベースでフォード トリノのミニカー検索

フォード グラン トリノ スポーツ アメリカ 1972年

フォードの中型乗用車トリノの初代は1968年に登場したフェアレーン 6代目の最上級モデルとして設定されました。名前はイタリアのトリノ市にちなんだものでした。フェアレーン 6代目はフロント全面をグリルとしてそこに4灯式ヘッドライトを配置したのが特徴のシンプルなデザインの車でした。エンジンは6気筒4.1L、V型8気筒4.9L/5.8L/6.4L/7Lなどが搭載されました。4ドアセダン、4ドアステーションワゴン、2ドアハードトップ、2ドアファーストバック、2ドアコンバーチブルとボディ形式は何でもありでした。スポーツ仕様としてトリノ GTや高性能版のトリノ コブラが設定されました。

1970年にトリノは2代目にモデルチェンジしましたが、その際にフェアレーンはトリノのサブブランドに変わり、トリノが主力車種に変わりました。特徴的なフロントグリルを踏襲していましたが、ボディはコークボトルラインを取り入れたダイナミックなデザインとなりました。グリル内にヘッドライトを格納するハイダウエイ(HIDEAWAY)ヘッドライトを採用した上級仕様車のフロントデザインはかっこよかったです。エンジンは6気筒4.1L、V型8気筒4.9L/5.8L/7Lなどが搭載されました。(実車画像→ フォード トリノ 1970年、ハイダウエイヘッドライトを採用したフォード トリノ 2ドアファーストバック)

1972年に登場した3代目は、大きな楕円形のグリルが特徴で、ロングノーズ/ショートデッキの派手でダイナミックなデザインでした。4ドアセダン、4ドアワゴン、2ドアハードトップ、2ドアファーストバックの4タイプがあり、トリノ コブラの設定はなく先代のトリノ GTがグラン トリノ スポーツの名前に代わり、一番高性能でした。3代目のなかでも1972年式はハンドリングなどの性能評価が高く、大ヒットしました。また1972年式のグラン トリノ スポーツはクリント イーストウッドが監督/主演した映画「グラン トリノ」で主人公の愛車として登場していました。

ミニカーは2013年に発売されたイクソ プレミアムX製です。高性能版のグラン トリノ スポーツをモデル化しています。プロポーションが良く、特徴的なフロントグリルの造形など実車の雰囲気をうまく再現していて良く出来ていました。フロリダ州のナンバープレートやホワイトレター付のワイドタイヤが当時のアメリカ車の雰囲気を出していました。さらにイクソお得意のメッキ風塗装が、アメリカ車のクロームモールをうまく再現していました。これ以外のトリノのミニカーとしてはグリーンライトやM2 マシーンなどがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2018年に発売されたアシェット製 国産名車コレクションのフォード グラン トリノ (1/43 No.318)の画像です。メーカーはイクソで、安価な国産名車コレクション用としてクロームモールや内装の仕上げレベルを落としていましたが、基本的には上記のプレミアムX製と同じものでした。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。フロントグリル内には実車に即して上記のプレミアムX製には付いていなかった赤いエンブレムが追加されています。このエンブレムのクロームの模様は月桂樹(ローレル)の葉をイメージしたものだそうです。なお2024年に発売されたイクソの型番CLC565Nのグラン トリノにはこの赤いエンブレムが付いていました。 (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1506

当サイト掲載記事の無断転載を禁じます。

Copyright(C) 2004-2026 MINIATURECAR MUSEUM All rights reserved.