ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

BERLIET STRADAIR TRUCK 1965 FRANCE

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約7.5m 全幅約2.5m エンジン 変速機: 4気筒 5.9L ディーゼル 120HP 5段変速

性能: 最高速110km/h 最大積載量 5t データーベースでベルリエのミニカー検索

ベルリエ ストラデール トラック フランス 1965年

ベルリエは自動車創世期に設立された自動車メーカーでした。第1次世界大戦中は、軍用トラックを生産していました。大戦後に乗用車生産を再開し、1920年代には4気筒の小型車から6気筒の大型車まで数モデルを販売していました。1929年のアメリカ株価大暴落による金融危機で景気が悪くなり、自動車の販売が低迷しました。その影響で1930年代になると、ベルリエの乗用車は1934年に発売した11CV ドーフィンだけになりました。この車もすぐに生産中止となり、その後のベルリエはトラック(後にバス追加)だけを生産するようになりました。

ベルリエのトラックはほとんどが大型(一部中型)で、それををベースにしたバスもありました。1949年に登場したボンネット式トラックのGLシリーズは、そのトラクタ仕様のTL、全輪駆動仕様(3軸2駆動軸の6X4、3軸3駆動軸の6X6など)のGBなど派生車が多くあり、1970年代まで生産されました。(実車画像→ ベルリエ GLシリーズ) 1957年にはV型12気筒30L(600HP)ディーゼルエンジンを搭載した全長13mの当時世界最大のトラック T100が登場しました。(実車画像→ ベルリエT100) ベルリエは1967年にシトロエン傘下となり、1974年にはルノーに売却されて同じトラック製造のサビエムと合併しルノー トラックスとなりました。

1965年に登場したベルリエ ストラデールは、トラックとしてはスタイリッシュなでユニークなデザインを採用していました。STRADAIRとはイタリア語のSTRADA(道路)とフランス語のAIR(空気)を組合わせた造語で、エアクッションとリーフスプリングを組み合わせた凝ったサスペンションを採用していたことからつけられた名前のようです。このサスペンションは同様のサスペンションを採用していたシトロエン DSの影響を受けているように思います。なおエアクッションを使ったサスペンションは、荷重変化の大きいトラックに適したサスペンションで、現在のトラックでは主流となっています。

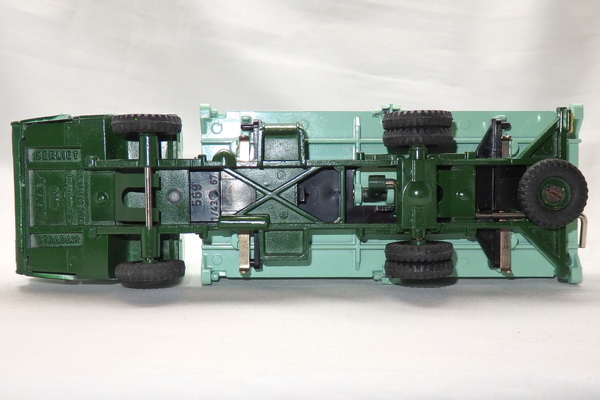

ミニカーは1967年に発売されたディンキー(仏)製の当時物です。ストラデールの長尺平ボディトラックをモデル化しています。ディンキー(仏)らしいスケールモデル的なリアルな造形で、特徴的なボディだけではなく、車体下部のシャーシ、エンジン、サスペンションなどのメカ部分も良く再現されていました。また昔のミニカーですから、このトラックの機能を再現した凝ったギミックが付いていました。これ以外のストラデールのミニカーは、ソリド(ベレム)の当時物、最近の物ではイクソやノレブ CIJの物があります。ベルリエの商用車は、ボンネットタイプのトラックのGL、TL、GBや、世界最大のトラック T100などを、ディンキー、ソリド、ノレブ、ブレキナなどがたくさんモデル化しています。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリアの拡大画像です。エンジンルーム内にはエンジン、ラジエータ、室内換気用?ダクトなどがかなりリアルに再現されています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は荷台側面のあおりの開閉動作の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はこのミニカーの最大の特徴である荷台を左右どちらにも傾けることができるギミック動作です。左右どちらに傾けるかどうかは、荷台の底にある2本のスライドレバーの位置で決まります。左側の画像ではレバーを下にスライドさせることで、画像下側(荷台右側)が回転軸に固定され、後方のハンドルを回すと荷台左側が上がります。右側の画像はその逆でレバーを上にスライドさせることで、画像上側(荷台左側)が回転軸に固定され、後方のハンドルを回すと荷台右側が上がります。当方の拙い説明ですぐに構造が理解できる人は少ないと思いますが、画像を何度か見ていただければなんとなく分かっていただけるのではないかと思います。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

なぜこのミニカーのギミックについて詳しく書いているかというと、それはこのミニカーを設計した人の面白いものを作ってやろうという情熱とそれを実現させた創意工夫を知ってもらいたいからです。スケールモデル的に良く出来ている最近のミニカーも良いのですが、細かい部分を再現するのは単に工場で作る人の手間が掛かっているだけで、そこには設計した人の創意工夫といったものはあまり感じられません。現在のミニカーメーカー(特にレジン製)は矢継ぎ早に新製品をだしていますから、昔のように一つの新製品に時間をかけられないという事情があるのでしょう。しかし私のような昔からのコレクターとしては、あまり変わりばえのしない無個性な新製品をたくさん作るよりは、昔のコーギーやディンキーのような一味違う工夫がされたミニカーを少しづつ作って欲しいと思うのです。国産のトミカ リミッテドは、この私の考えに近い新製品開発をしています。(1/43サイズではないので私はあまり買いませんが、好きなブランドです)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1895

INNOCENTI MINI MINOR 1965 ITALY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約3.06m 全幅約1.41m エンジン 変速機: 4気筒 848cc 37HP 4段変速

性能: 最高速125km/h データーベースでイノチェンティのミニカー検索

イノチェンティ ミニ マイナー イタリア 1965年

BMCのADO16シリーズをライセンスしたイノチェンティ IM3に次いで、ADO15シリーズ(モーリス ミニ マイナー 1959)のイノチェンティ版が1965年に登場しました。イノチェンティのエンブレムがついて左ハンドルとなっている点が、イギリス本国仕様との外観的な違いでした。当初はオリジナルと同じ4気筒848cc(37HP)エンジン(最高速125km/h)が搭載され、翌年には4気筒1L(56HP)エンジン(最高速145km/h)のミニ クーパーが追加されました。多連メーターなどの独自内装が施され、IM3同様にスポーティな味付けがされていたようです。

1968年にはミニ クーパー MK IIに発展し1972年にはミニ クーパーS用の1275cc(71HP)エンジン(最高速160km/h)も搭載されました。当初はBMCのパーツを使ったノックダウン生産でしたが、すぐにイタリアで調達されたパーツを使用するようになり、1975年まで生産されました。1974年にベルトーネがデザインしたハッチバックスタイルで外観を一新させた後継車のイノチェンティ 90/120が登場しました。

1971年にイノチェンティ社はスクーター ランブレッタの生産を終了しました。イノチェンティ社は1972年にBL(旧BMC)に買収され、1976年にBLが破綻してデ トマソに譲渡されました。その後、1990年にフィアットに買収されてフィアット傘下となりました。

ミニカーは1968年に発売されたメーベトイ製の当時物です。プロポーション的にはキャビンより前のフロント部分が小さめでドアの上下サイズが小さく、屋根に少し丸みが付きすぎているなど、メーベトイ流のデフォルメ?で本家のミニとは少し違った感じのミニに仕上がっていました。ボンネット/ドアが開閉するギミック付きです。ライト周りに付いている茶色の汚れはラインストーン製ヘッドライトを固定する接着剤が変色した物で、初期のメーベトイ製ミニカーでよく見られる経年変化です。これ以外のイノチェンティ ミニのミニカーはポリトーイの当時物でミニ クーパー(1/25と1/43)、ビテスのミニ クーパーがありました。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリアの画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=684

ALFA ROMEO 2600 SZ 1965 ITALY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.55m 全幅約1.65m エンジン 変速機: DOHC 6気筒 2.6L 165HP 5段変速

性能: 最高速215km/h データーベースでアルファ ロメオ 2600 SZのミニカー検索

アルファ ロメオ 2600 SZ イタリア 1965年

アルファ ロメオの最上級車として、6気筒2.6Lエンジンを搭載した2600が1962年に登場しました。2600にはセダン、クーペのスプリント、オープンのスパイダーがありました。1965年に2600 シリーズに追加されたのが、少量生産された2600 SZ(スプリント ザガート)でした。ザガートのデザインによるクーペで、2600 シリーズでは一番高価なモデルでした。空気抵抗が少ない軽量なボディに165HPにチューンしたスプリントのエンジンを搭載し最高速215km/hと高性能でした。前述したジュリエッタ SZはレース専用車でしたが、この2600 SZは高級GTカーという位置づけでした。角型ヘッドライトを埋め込んだ個性的なフロント造形は、当時としては未来的でかっこいいデザインでした。

2600 シリーズは1968年まで生産され、総生産台数は約12000台でした。(後継車は1750でした) その中でもSZはたった100台ほどしか生産されていません。日本にも1台輸入されたことがあり、当時の価格で500万円以上(現在価格にすると3000万円以上?)もした超高級車でした。自動車メーカーがシャーシを供給し、それにカロッツェリアが特注ボディを架装するといった少量生産の特注モデルが戦前のアルファ ロメオにはたくさんありましたが、戦後はこのSZあたりぐらいが最後となったようです。

ミニカーは1967年に発売されたポリトーイ製の当時物です。ポリトーイ流のかっこいいデフォルメでプロポーションが良く、実車の雰囲気がうまく再現されていました。角形ヘッドライトが埋め込まれた個性的なフロント周りも当時のミニカーとしてそれらしく再現してありました。ボンネット/ドア/トランクが開閉するギミック付きで、エンジンや室内も結構リアルに再現されていました。2600 SZの当時物ミニカーはこれしかなく、当時物以外では最近のレジン製でネオの1/43とテクノモデルの1/18があります。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=695

ALFA ROMEO GRAND SPORT QUATTRORUOTE ZAGATO 1965 ITALY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約3.67m 全幅約1.62m エンジン 変速機: DOHC 4気筒 1.6L 106HP 5段変速

性能: 最高速155km/h データーベースでアルファ ロメオ 1750のミニカー検索

アルファ ロメオ グラン スポルト クアットロルオーテ ザガート イタリア 1965年

この車はクラシックカーのように見えますが、戦前の名車6C 1750を模して1965年に作られたレプリカでした。イタリアの自動車雑誌「QUATTRORUOTE」(クアットロルオーテ)誌が企画したプロジェクトで、アルファ ロメオがジュリア TIのシャーシを提供し、オリジナルの6C 1750と同じザガートがボディを担当して約100台が限定生産されました。レプリカですので見た目は6C 1750に似せていますが、近代的なタイヤとハンドルの位置(6C 1750は右ハンドル)から戦前の6C 1750とは別物であることが分かります。 、

ボディはアルミニウム パネルを使い、ザガートが伝統的な方法で架装していました。またブレーキはジュリア TIのディスクブレーキをあえてドラム ブレーキに変えていました。ただエンジンは6気筒ではなくジュリア TI用の4気筒1.6L(106HP)エンジンを搭載し、車重は750kg、5段変速機で155km/hの性能でした。この動力性能はオリジナルの6C 1750 GS(グラン スポルト)と同じような性能になっていました。

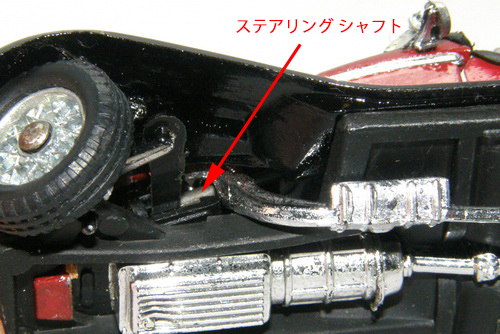

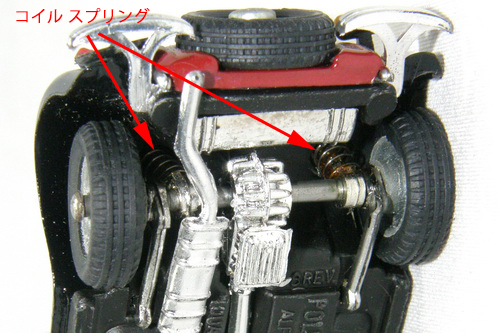

ミニカーは1967年に発売されたポリトーイ製のMシリーズ(型番500から570あたりまで)の当時物です。ポリトーイが当時の技術力の全てを注ぎ込んで作った、ギミック満載の傑作ミニカーでした。ボンネット/ドアが開閉するギミック付きで、ボンネット内にはリアルに再現されたエンジンが収まっていました。ポリトーイのMシリーズはエンジンだけではなく足回りのメカも再現するのが特徴でしたが、このグラン スポルト ザガートでは実車に即した構造のコイルスプリングで吊ったリアサスペンションと、実車と同じ構造のラック & ピニオン方式で可動する前輪操舵ギミックを実現していました。このラック & ピニオン方式の前輪操舵ギミックは現在の1/18クラスの精密なミニカーでもほとんど採用していない実車に即した構造で、実に凝ったギミックでした。ビンテージミニカーに多少なりとも興味があるコレクターなら、是非オークション等で入手してその素晴らしさを実感してもらいたいミニカーです。なおグラン スポルト ザガートのミニカーはこのポリトーイの物しかありません。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/付属品の幌を取り付けた状態の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は前輪操舵ギミックの画像とリアサスペンション部分の拡大画像です。ステアリングホイールに直結したステアリング シャフト先端のピニオンギヤで前輪操舵ロッドのラックを駆動しています。(ステアリングホイールを回すと前輪が操舵されます) 後輪はコイル スプリングでリア車軸/デフを吊った構造を再現してあり、サスペンションは実際に可動します。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=701

LANCIA FULVIA COUPE 1965 ITALY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約3.98m 全幅約1.56m エンジン 変速機: DOHC V型 4気筒 1.2L 80HP 5段変速

性能: 最高速166km/h データーベースでランチア フルビアのミニカー検索

ランチア フルビア クーペ イタリア 1965年

前述した小型車ランチア フルビアのスポーティモデルとして、クーペが1965年に追加されました。短縮されたホイールベースにセダンとは打って変わった軽快なスタイルの2+2シーターのクーペボディを載せていました。V型4気筒1.2Lエンジンは90HPに強化され、5段変速で最高速166km/hの性能でした。(フルビア セダンは約140km/h) エンジンは1967年に1.3L(90-100HP)、1969年に1.6L(114-132HP)と強化されました。スポーティなデザインと高性能で人気がありました。1976年まで生産され、総生産台数は約14万台でした。後継車はベータ クーペでした。

フルビア クーペといえばラリーでの活躍が有名でした。1965年にラリー仕様のクーペ HFが登場しました。このHFとは「High Fidelity」の略で「高い忠誠心」を意味し、元々はランチア車でラリーを行っていたプライベーターチームの名前「HFスクアドラ コルセ(Squadra Corse)」が由来となっているそうです。このチームがワークスチームに昇格してランチアはクーペ HFでラリーに参戦しました。ラリー仕様車も1.3HF、1.6HF(115HP 最高速185km/h)とエンジンを拡大しました。1972年にはモンテ カルロとモロッコ ラリーなどで優勝しWRCチャンピオンとなり、フルビア クーペのラリー活動では最良の年でした。

ミニカーは1966年に発売されたポリトーイ製の当時物です。実車の雰囲気がうまく再現されていて、当時のミニカーとして良い出来ばえでした。ただフロントグリルが独立していないような造形になっていたので、その点が今一つでした。ボンネット/ドア/トランクが開閉するギミック付きで、室内も当時物としては良く再現されていました。当時のポリトーイはエンジンなどのメカをリアルに再現していましたが、このフルビア クーペもエンジンがそこそこリアルに再現されていました。フルビア クーペの当時物ミニカーとしてはマーキューリー、メーベトイ、国産のダイヤペットなどがありました。最近の似たような出来ばえの中国製ミニカーとは違って、この当時のミニカーにはそれぞれのメーカーの作風に違いがあり、同じ車種でも少し違った感じの出来ばえとなっていました。このフルビア クーペの当時物ミニカーではポリトーイ製があっさりとした造形で、初期のフルビア クーペのイメージに一番近いのではないかと思います。 当時物ミニカー以外ではリオ、PROGETTO K、ビテス、ベストモデル、スターライン、イクソ、ミニチャンプス、オートアートの1/18などがあります。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とトランク開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1967年に発売されたメーベトイ製の当時物 ランチア フルビア クーペ (1/43 型番A11)の画像です。上記のポリトーイ製と同じような出来ばえですが、キャビン部分が大き目でメーベトイ流のやや柔らかい感じに仕上がっていました。フロントグリルの造形はポリトーイよりもリアルに仕上げてありました。ボンネット/ドア/トランクが開閉するギミック付です。 (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

フロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とトランク開閉の画像です。エンジンルーム内のエンジンはディストリビューターとハイテンションコードまでそれらしく再現してあるなど凝っていました。ただしこのエンジンの造形は実車に忠実ではなく、メーベトイの創作的な物でした。 (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1997年に発売されたリオ製のランチア フルビア クーペ 1200 (1/43 型番124)の画像です。プロポーションは良いのですが、全体的にやや角ばった感じの造形でした。室内はインパネなどが良く再現され結構リアルでした。ただボンネット上の後方にあるインテークグリルが目立ち過ぎるのが今一つでした。リオはこのクーペ 1200以外にも1300S、1300HF、1600HFなど7種類ほどをモデル化していました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームとリアの画像です。エンジンは結構リアルに再現されていて、V型4気筒エンジンを手前から見て右に45度傾けて搭載していることが分かります。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1997年に発売されたリオ製のランチア フルビア クーペ 1300S (1/43 型番126)の画像です。上記のクーペ 1200と同じように見えますが、小さなフェンダーミラーが追加され、リアにはRally1.3 Sのロゴが追加されています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1997年に発売されたリオ製のランチア フルビア クーペ 1300HF (1/43 型番129)の画像です。ラリー仕様のHFですので、前後のバンパーが外され、ホイールが変更されています。エンジンルーム内のエンジン上部のカムカバーの色が変えてあります。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1997年頃に発売されたリオ製のランチア フルビア クーペ 1600HF #14 モンテ カルロ 1972 (1/43 型番SL035)の画像です。1972年のモンテ カルロ ラリーの優勝車をモデル化しています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1973年に発売されたマーキュリー製の当時物 ランチア フルビア HF クーペ #14 モンテ カルロ 1972 (1/43 型番51-2)の画像です。1972年のモンテ カルロ ラリー 優勝車をモデル化しています。マーキュリーは型番27でクーペをモデル化していましたが、これはそれを大幅に変更していました。前後のバンパーを外し、補助灯を追加し、車高をあげてダイナミックなラリー仕様車を再現していました。このマーキュリー製の迫力ある造形はラリー仕様の当時物ミニカーとしては抜群に良い出来ばえでした。ボンネット/ドア/トランクが開閉するギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランクを開いた画像です。エンジンも結構リアルに再現されています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1993年に発売されたプロゲット K(KPROGETTO K)製のランチア フルビア クーペ (1/43 型番PK080)の画像です。プロゲット Kは主に1950-1980年代のイタリア車をモデル化していたイタリアのメーカーです。最初はレジン製ミニカーを作っていましたが、1980年代からダイキャスト製ミニカーも手掛けるようになりました。このフルビア クーペは上記のリオ製と良く似た作風で同じような出来ばえでしたが、開閉ギミックはありません。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)