ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

MAZDA R360 COUPE 1960 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約2.98m 全幅約1.29m エンジン 変速機: 空冷V型2気筒 360cc 16HP 4段変速 2段自動変速

性能: 最高速85km/h データーベースでマツダ R360のミニカー検索

マツダ R360 クーペ 日本 1960年

瓶のコルク栓を作るメーカーとして戦前の1920年に設立された東洋コルク工業は、掘削機や工作機械を作るメーカーとなり、1927年に東洋工業と改名しました。1931年に3輪トラック「マツダ号」を発売し、その後は3輪車メーカーとして発展しました。このマツダという名前は古代ペルシャのゾロアスター教の神の名前にちなんだものでした。(実車画像→ 3輪トラック マツダ号 1931)

マツダは1960年にR360 クーペで乗用車市場に進出しました。戦後の車として初めてクーペという名前を付けたこともあって、スタイリッシュなボディ デザインが特徴でした。後のコスモ スポーツにも通じるノーズのデザインは東洋工業のデザイナーが担当したそうですが、この車にかけた情熱が感じられるデザインだったと思います。後席が有るのですが、非常に狭いので子供用で大人の乗車定員は2名でした。アルミニウムやプラスチックなどを使ったボディは380kgと超軽量で、強制空冷V型2気筒360cc(16HP)OHVアルミ合金製エンジンをリアに搭載するRR車で、4段変速で最高速85km/hの性能でした。トルクコンバーターを用いた2段のオートマチックトランスミッションが軽自動車で初めて設定されました。

価格は2年前に発売されていたスバル 360(定価約36万円)よりも安い30万円で、当時の乗用車で一番安かったことから、発売当初は非常に高い人気がありました。ただ4人乗れるスバル360に対して、2人しか乗れないR360クーペは不利で、4座の軽乗用車キャロルが登場するとR360クーペの人気はなくなりました。1962年までに約6500台が生産されました。

ミニカーは2002年に発売されたエブロ製です。実車が小さいのでミニカーも小さいですが、実車の雰囲気がうまく再現されていました。一眼メーターのインパネなど室内の細部もそこそこ良く再現されていてなかなか良い出来ばえでした。R360の当時物のミニカーとしてはミクロペットやモデルペットがありましたが、まずお目にかかれないレア物です。(私も写真で知っているだけで、実物を見たことはありません) 最近の物では京商のポリストーン製、国産名車コレクションの1/43と1/24があります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2007年に発売されたアシェット製 国産名車コレクションのマツダ R360 (1/43 No.33)の画像です。メーカーはノレブで、安価な雑誌付きミニカーながらこれも良く出来ていました。タイヤが灰色に見えるのはゴムの添加物(有機溶剤?)が表面に染み出したようで、これも経年劣化の類です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1010

BEDFORD TK HORSE TRANSPORTER 1960? UK

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約12m 全幅約2.6m エンジン 変速機: 4気筒3.3L/3.6L 6気筒5L/5.4L ディーゼルなど 4段変速

性能: 最高速 不詳 データーベースでベッドフォードのミニカー検索

ベッドフォード TK 競争馬運搬車 イギリス 1960?年

イギリスのベッドフォードはGM系列の自動車メーカーであったヴォクスホールの商用車ブランドでした。GM系列のシボレーからベッドフォードにブランドが変わったのは1930年頃で、小型バン、トラック、大型トラック、バスなど幅広く商用車を揃えていました。第2次大戦中は軍用トラックなどの軍需品の生産を行いました。当時のベッドフォードには12CWTや30CWTという名前が付いた商用車がありました。CWTは積載量を示す単位で1CWTは約45㎏なので、12CWTは540㎏となり小型商用バンクラス、30CWTは1350㎏となり小型トラッククラスとなります。

ベッドフォードは戦後もイギリス有数の商用車メーカーとして発展しましたが、1980年代には競合他社に対する競争力がなくなりました。1991年にベッドフォード ブランドはなくなり、小型商用車はオペルやヴォクスホールに移管されました。戦後のベッドフォードとして有名なモデルとしては、1950年に登場した大型トラックのSとその後継車で1959年に登場したTK、1952年に登場した短いノーズで特徴のある顔付きの小型商用車CA、1963年に登場したヴォクスホール ビバをベースにした小型商用車HA、ボンネットバスのOB/OWB、軍用トラックののQLなどがありました。

ミニカーは1973年頃に発売されたコーギー製の当時物です。ベッドフォード TKの競争馬運搬車(セミトレーラー)をモデル化しています。モデル化された馬運搬車が実在するかどうかは不明ですが、縮尺1/47と少し小さめながらトラクターやトレーラーはそこそこリアルにできていました。(なお連結されたトレーラーは分離できません) コーギーお得意の馬や作業員のフィギュアが付いていて、ちょっとしたジオラマが楽しめるミニカーに仕上がっていました。馬に着せる被服(馬着というらしい)が紙のシール製で付属していました。(1頭だけ着せてあります) ベッドフォード TKのミニカーは最初は型番1130でチッパーフィールド サーカスのトレーラーとして1962年に発売され、これはその仕様変更版でした。コーギーにはこれ以外にもベッドフォード TKのトラクターを使った、ダンプカー、カートランスポーター、重量物運搬トレーラーなどのバリエーションが10種類ほどありました。コーギーはTKの前のモデル(S)も数種類モデル化していました。ベッドフォードのミニカーは、当時物ではディンキーやマッチボックス、最近の物ではオックスフォードなどが色々な車種をたくさんモデル化しています。 以下はフロント/リアの拡大画像とトレーラーのジオラマ仕立ての画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

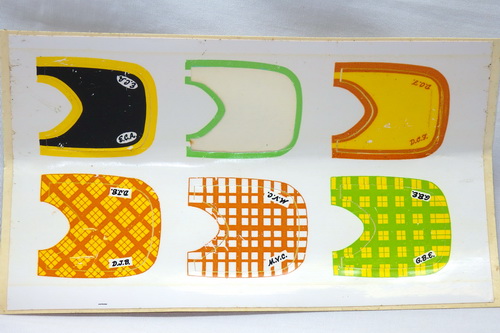

以下は馬の馬着(紙のシール)の画像です。上段の真ん中は外して馬に着せています。

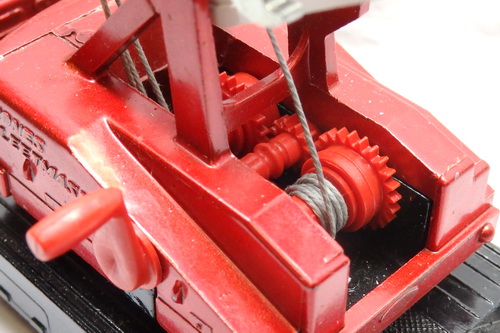

以下は1967年に発売されたディンキー(英)製の当時物 ベッドフォード TK ジョーンズ フリートマスター 片持ち式クレーン車 (/1/43 型番970)の画像です。ジョーンズ クレーン社(JONES CRANES)はイギリスのクレーンのメーカーで、これはベッドファードをベースにした同社の片持ち式クレーン車をモデル化しています。縮尺1/43で全長175㎜X全幅65㎜の少し大きめのミニカーになっていました。ディンキー(英)のがっちりとした作風は、このような商用車を再現するには最適で、実に良く出来ていました。クレーンの柱は寸法を短くして車載する為に中央で折れ曲がっていて、使用する際には展開させるのですが、その展開も実車同様に動作します。またクレーンの柱の立ち上げと吊り下げフックの巻き上げもクレーン台座の横にある赤いクランクハンドルで操作できます。当時のミニカーは基本的には子供向けの玩具ながら、ここまで凝ったギミックがついていました。(大人のマニア向けといった要素もありましたが) これ以外にもダンプカー、清掃車、重量物運搬セミトレーラーなどもモデル化されていました。 (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像とクレーンの巻き上げ部の拡大画像です。巻き上げ部には3軸のギヤがあります。中央のギヤがクランクハンドルで回すギヤで、手前のギヤが吊り下げフックの巻き上げ用で奥のギヤがクレーンの柱の立上げ用です。クランクハンドルを押し込むと手前のギヤとクランクハンドルのギアが嚙み合って、クランクハンドルで吊り下げフックを上下させることができます。クランクハンドルを手前に引くと奥のギヤと噛み合って、クレーンの柱の角度を変えることができます。かなり凝った構造ですが、今でもちゃんと動作します。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1886

GM OLDSMOBILE SUPER 88 'THE MAN FROM UNCLE' 1961 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約5.45m 全幅約1.96m エンジン 変速機: V型8気筒 6.5L 325HP 3段自動変速

性能: 最高速19980km/h データーベースでGM オールズモービルのミニカー検索

GM オールズモービル スーパー 88 ’0011 ナポレオン ソロ’ アメリカ 1961年

オールズモービルはGM グループではビュイックに次ぐ中級車で、1950~1960年代には先進的なデザインを特徴とするブランドでした。グレードとして下から60、70、80、90の4 シリーズがあり、88というのは80シリーズの8気筒エンジン搭載車でした。(2桁目がエンジン気筒数を意味する) 88は最上級仕様の98の下のグレードですが、スポーティな性格の車でした。 88の初代は1949年に登場しました。1961年式の88は5代目で、スーパー 88はV型8気筒6.5L(325HP)エンジンを搭載した高性能版でした。

このスーパー 88のミニカーは1966年に発売されたコーギーの当時物です。コーギーのスーパー 88のミニカーは1962年に型番235で発売されたのですが、これは1965年から日本でTV放映されたアメリカのTVドラマ「0011 ナポレオン ソロ」(原題 The Man from U.N.C.L.E.)の劇中車という設定のものでした。このTVドラマは当時かなり人気がありましたので、私と同年齢ぐらいの方はよくご存じだと思いますが、知らない方はこちらの→「0011 ナポレオン ソロ」 Wikipedia サイトを参照してください。

劇中車ということで、ボンネットに「U.N.C.L.E.」のロゴが表示され、スポットライトが追加され、フロントウィンドーには弾痕が付いていました。さらに屋根上のボタンを押すことで、銃を構えたフィギュアが運転席と助手席から交互に顔を出すといったギミックが付いていました。コーギーのギミック付きのミニカーとしてはやや地味な存在のミニカーでしたが、それでも148万台が売れました。(ボディカラーが白の色違いがありました) 以下はフロント/リアの拡大画像とフィギュアが運転席と助手席から交互に顔を出すギミックの動作画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフィギュアの拡大画像とボンネット上の「U.N.C.L.E.」ロゴの画像とミニカーの内箱の画像です。運転席側のフィギュアはナポレオン ソロ(ロバート ヴォーン)で助手席側のフィギュアはイリヤ クリヤキン(デヴィッド マッカラム)で、そこそこ似てます。なおナポレオン ソロの銃は欠落しています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

映画やTVの劇中車などをモデル化したミニカーをマスコミ物のミニカーと呼びます。そのマスコミ物のミニカーで当サイトが紹介しているものの一部を以下にまとめてみました。まずはTVドラマ版 初期のバットマンのバットモビルです。1962年に発売されたコーギー製の当時物ミニカーです。このミニカーにも面白いギミックが満載されていました。ギミックの詳細は当サイトのギミックのページで簡易動画で紹介していますので、そちらでご覧ください。→ バットモビルのギミック紹介ページ (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1960年代のアメリカのTVドラマ「グリーンホーネット」(THE GREENHORNET)の劇中車のブラックビューティです。1967年に発売されたコーギー製の当時物ミニカーです。これも面白いギミックが満載されていました。ギミックの詳細は当サイトのギミックのページで簡易動画で紹介していますので、そちらでご覧ください。→ ブラックビューティのギミック紹介ページ (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1980年代のアメリカのTVドラマ「ナイト ライダー」(KNIGHT RIDER)の劇中車のナイト 2000 KITTです。2004年に発売されたアオシマ スカイネット製のミニカーです。フロントのスキャナーが動作するギミックが付いていました。詳細はアメリカ車のページで紹介していますので、そちらでご覧ください。→ ナイト 2000 KITTの紹介ページ (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1985年の映画「バック トゥ ザ フューチャ」(Back to the Future)の劇中車のDMC デロリアンです。2001年に発売されたコーギー製のミニカーです。ブラウン博士(ドク)のフィギュアが付き、ドアが開閉します。詳細はアメリカ車のページで紹介していますので、そちらでご覧ください。→ DMC デロリアンの紹介ページ (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1970年代のTVドラマ「刑事コジャック」(KOJAK)の劇中車のGM ビュイック リーガルです。1976年に発売されたコーギー製の当時物ミニカーです。刑事コジャックと相棒のフィギュアが付き、ドアが開閉し、銃の発射音のような音がするギミック付です。詳細はアメリカ車のページで紹介していますので、そちらでご覧ください。→ GM ビュイック リーガルの紹介ページ (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1965

FORD LINCOLN CONTINENTAL CONVERTIBLE 1961 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約5.4m 全幅約2m エンジン 変速機: V型8気筒 7L 315HP 3段自動変速

性能: 最高速190km/h データーベースでリンカーン コンチネンタルのミニカー検索

フォード リンカーン コンチネンタル コンバーチブル アメリカ 1961年

1961年にフォード リンカーンは革新的なモデルチェンジを行い4代目となりました。先代とは打って変わった無駄な飾りがない直線的でシンプルなデザインが採用されました。この4代目から「MK(マーク)」が付かないリンカーンのセダン系(4ドア セダンとコンバーチブル)の名前がタウンカー/プレミアからコンチネンタルに一本化されました。また高級車リンカーンのイメージを定着させる為、リンカーンはフォードの他のブランドより長期のモデルサイクルを採用することになりました。なお名前に「MK(マーク)」が付いた2ドアのコンチネンタルは1968年にコンチネンタル MK IIIとして復活しました。(実車画像→ フォード リンカーン コンチネンタル MK III 1968)

リンカーン 4代目はサンダーバード 3代目のホイールベースを延長したシャーシに、V型8気筒7L(315HP)エンジンを搭載していました。エンジンは1966年に7.6L(340HP)に拡大され、これはフォード最大の排気量でした。ボディは観音開きドアが採用されたセダンと、4ドアコンバーチブルがありました。4ドアコンバーチブルには電動格納式ソフトトップが採用されました。(実車画像→ ソフトトップ格納動画) また4ドアのコンバーチブルは戦後の量販車としては唯一のモデルでした。リンカーン 4代目は大幅なデザイン変更なしに、1969年まで生産されました。この基本的なスタイルを変えなかったことでリンカーン コンチネンタル 4代目のイメージが世間に定着することになりました。

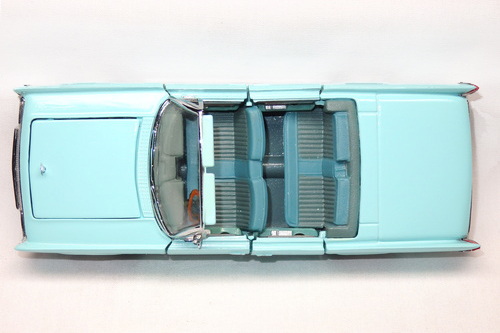

ミニカーは1960年代のアメリカ車をモデル化したフランクリン ミント製の1960年代シリーズの1台で、1990年に発売されました。ヘッドライトをメッキパーツで表現するなどややレトロな作風でしたが、実車の雰囲気が良く再現されていて、実に良く出来ていました。ボンネット/4ドアが開閉するギミック付きで、エンジンやサスペンションが再現され、オープンカーなので室内の細部も良く再現されていました。ただフロントウィンドーが少し大きめでややアンバランスな感じがするのが惜しいです。これ以外のリンカーン コンチネンタル 4代目のミニカーは当時物ではテクノとディンキー(英)、コーギー、マッチボックス、ジク(SIKU)などがありました。当時物以外ではジョニーライトニングの1/64、グリーンライトの1/43と1/64、ミニチャンプスの大統領専用車、イクソなどがあります。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は俯瞰画像と床下部分の画像です。1/43サイズながらエンジン/ドライブシャフト/サスペンションなどが、かなりリアルに再現されています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1963年に発売されたテクノ製の当時物 フォード リンカーン コンチネンタル 1962 (1/43 型番829)の画像です。デンマークのテクノは1950-1960年代に乗用車や商用車を1/43でモデル化していました。後期の物には高度な分解組立ギミックが付いていました。(参照ページ→ テクノ製 モンザ GTの分解組立ギミック) このコンチネンタルはフロントグリルの意匠から1962年式をモデル化しているようです。キャビン部分が少し小さめにデフォルメされているので、前述したコンバーチブルより大きく見えますがほぼ同じサイズ(全長124㎜)です。グリルやバンパーなどが金属製で頑丈な作りになっていて、ボンネットとトランクが開閉するギミック付きです。なおヘッドライトにラインストーンが使われていますが、これは当時のミニカーに流行った手法でした。なおテクノのミニカーの特徴であった分解組立ギミックはこのミニカーには付いていません。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。トランク内にはスペアタイヤがあります。エンジンルーム内のエンジンは金属製パーツで再現されています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1964年に発売されたディンキー(英)製の当時物 フォード リンカーン コンチネンタル (1/43 型番170)の画像です。ミニカーの発売年とフロントグリルの意匠から、1963年式をモデル化しているものと思われます。全長が129㎜なので公称の1/43より少し大きめに出来ています。プロポーションが正確で実車の雰囲気がうまく再現されていて、当時のミニカーとしてはかなり良い出来ばえでした。ディンキー(英)中期の傑作ミニカーのひとつといってよいでしょう。ボンネット/トランクが開閉するギミック付きで、1960年代のミニカーですので、室内は簡単な造形となっていました。このミニカーも上記のテクノ製と同様にヘッドライトにラインストーンが使われています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンエットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=408

FORD H-SERIES CAR TRANSPORTER (CARRIMORE) 1961 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約13m 全幅約2.8m エンジン 変速機: 気筒 12L ディーゼル 180-220HP 5段変速

性能: 最高速 不詳 最大積載量 25t データーベースでフォード Hシリーズ トラックのミニカー検索

フォード H シリーズ カートランスポーター (キャリモア) アメリカ 1961年

フォード UKの商用トラックの概要についてD800 トラックの欄に記載しました。フォード USAの商用トラックについて概要を説明します。1930年代までは乗用車のT型/A型/V8型をベースにしたピックアップやバンがほとんどでした。1940年代になると中型商用トラックのFシリーズが登場します。Fシリーズはピックアップ、パネルバン、トラック、バス用シャーシなど様々な用途で幅広く使われました。なおアメリカではピックアップは乗用車と同じような感覚で使われますので、ピックアップは純粋の商用車ではありません。

Fシリーズの大型モデルは1960年代にボンネット式大型トラックのNシリーズに変わり、1970年代にはLシリーズに発展しました。Lシリーズは1990年代にLTL-9000やAEROMAXに発展しました。(実車画像→ フォード Lシリーズ、フォード AEROMAX)

COE(Cab Over Engine)と呼ばれるキャブオーバー式大型トラックのCシリーズが1957年に登場しました。Cシリーズには背の高いキャブを特徴とするHシリーズが追加され、Hシリーズにはフォード トラック初のディーゼルエンジン仕様も設定されました。HシリーズはWシリーズ、CLシリーズ、1990年代のCARGOに発展していきました。フォードは1996年にこれらの大型トラックの製造権をフレイトライナー社に売却し、大型トラック市場から撤退しました。(実車画像→ フォード CARGO)

データーベースでフォード Fシリーズ トラックのミニカー検索

データーベースでフォード Cシリーズ トラックのミニカー検索

ミニカーは1966年に発売されたコーギー製の当時物で、Hシリーズのカートランスポーター仕様ををモデル化しています。トラクターキャブは当時としては非常にリアルな造形で、ドアミラーや屋根上のホーンなどの細部も良く再現してあり非常に良い出来ばえでした。(ドアミラーは角度を変えることができました) カートランスポーター トレーラーは「CORGI CARS」ロゴのついたパネルやリアのスロープ(道板)などはコーギーの創作のようですが、当時のキャリモア社のMK IIIという実在したカートランスポーターをまねてモデル化しているようです。(実車画像→ キャリモア MK III カートランスポーター) カートランスポーターのミニカーはたくさんありますが、ビンテージ ミニカーのなかではこのコーギー製が一番優れていたと思います。何故かというと子供が雑に扱っても壊れないよう全体的に頑丈に出来ていました。またカートランスポーターに車を積載するギミック動作がいかにもそれらしくて面白いからです。最近のEXOTO製の1/43のカートランスポータはもっと精巧にできていますが、高価なEXOTO製では壊れることが心配で気軽に楽しむ気持ちにはなれません。(参照WEBサイト→ EXOTO製バルトレッティ トランスポーター) 以下はキャブ単体とカートランスポーター トレーラーの画像です。キャブは上半分をチルトさせて開くと、エンジンがリアルに再現されていました。カートランスポーター トレーラーの車両を載せる床の赤い車止めは位置をスライドさせて変えることができます。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はトレーラーに車両を積み込む為の後部のスロープ(道板)の動作と、トレーラーとトラクターとの連結動作です。トレーラー上段を支えるレバー部分の赤い矢印を合わせた位置で、積載用のスロープのロックが外れスロープを下すことができます。トラクターにトレーラーを接続してトレーラーの折り畳み式前輪を引き上げると接続がロックされ、折り畳み式前輪を下におろすとロックが外れるようになっています。

以下はトレーラーに車を積み込む動作の簡易動画です。カートランスポーターの縮尺が1/48と1/43より少し小さいので、1/43サイズのミニカーは小型車でないと上段に3台乗せることができません。簡易動画はファイル容量が大きいので再生が始まるのに少し時間が掛かります。(画像のマウスオーバーやタップで動画がスタートします)

なおフォード USAのトラクターとイギリス キャリモア社のカートランスポーター トレーラーの組合せは現実にはなかったと思いますが、このミニカーは北米市場での販売を考慮したことでこのような組合わせになったようです。後に同じトレーラーでトラクターをイギリスのスキャメルに変えたカートランスポーター(型番1148)も発売されました。またコーギーは積み込む車台を3段式にしたカートランスポーター(型番1146)も作っていましたが、さすがにこれは現実味がなく不格好でした。(ミニカー画像→ 3段式カートランスポーター) コーギーはこのHシリーズのキャブを使ったレッカー車やコンテナトレーラーもモデル化していました。

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1907

サラブレッド期 ← ページ « 前へ 1...44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ...298 次へ »

当サイト掲載記事の無断転載を禁じます。

Copyright(C) 2004-2025 MINIATURECAR MUSEUM All rights reserved.