ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

GM CADILLAC SEVILLE ELEGANTE 1980 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約5.2m 全幅約1.8m エンジン 変速機: V型8気筒ディーゼル 5.7L 105HP 3段自動変速

性能: 最高速180km/h 縦置エンジン前輪駆動 データーベースでキャディラック セビルのミニカー検索

GM キャディラック セビル エレガンテ アメリカ 1980年

GM キャディラック セビル 2代目が1980年に登場しました。1930年代のイギリス製高級車に見られたリア/トランクのデザイン(レザーエッジと呼ばれる)を取り入れた懐古調スタイルが外観上の特徴でした。(レザーエッジ 実車画像→ ロールス ロイス ファントム 25/30) 全長5.2mX全幅1.8mとトヨタのセンチュリー並の大きさで、前輪駆動方式が採用されました。アメリカ車としては珍しいことに燃費対策でV型8気筒5.7L(105HP)ディーゼルエンジンを標準エンジンとしていました。(ガソリンエンジンはオプション) ボディは4ドアセダンのみで4段自動変速で最高速180km/hの性能でした。

1982年からはV型8気筒4.1L(125HP)ガソリンエンジンが標準となり、ディーゼル エンジンはオプションとなりました。セビル 初代同様にキャディラックの中でも高価な車でしたが、個性的なスタイルが好評で、初代同様に成功しました。1986年にセビル 3代目が登場しました。ボディが小型化され、当時のGM車に共通したリアウインドーがほぼ直立したキャビンを持つデザインとなりました。1992年にセビル 4代目が登場しました。ボディが大きくなり欧州のオペル車のような雰囲気のおとなしいデザインに変わりました。1998年に登場したセビル 5代目は4代目のデザインを踏襲していました。 (実車画像→ GM キャディラック セビル 3代目、実車画像→ GM キャディラック セビル 4代目、実車画像→ GM キャディラック セビル 5代目)

ミニカーは2013年に発売されたイクソのプレミアムX製です。上級グレードのエレガンテをモデル化しています。2009年に登場したプレミアムX ブランドの初期のミニカーはレジン製でしたが、これはダイキャスト製です。実車に即したツートンカラーで、セビル 2代目のスタイルをうまく再現していて非常に良い出来ばえでした。またリアルなフロントグリル、その上に付いた凝った造りのエンブレム、ナンバープレート、室内の造形などの細部も良く再現されていました。1970年代後半以降のサイズダウンされたアメリカ車はあまり人気がないので、セビル 2代目のミニカーはトミカの外国車シリーズ(型番F45 1/69)の当時物ぐらいしかありませんでした。その後2009年頃にネオ(NEO レジン製)がセビル 初代と2代目をモデル化しています。 以下はフロント/フロントグリルのエンブレム拡大画像とリアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1124

DELOREAN DMC-12 1981 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.27m 全幅約1.99m エンジン 変速機: V型6気筒 2.85L 150HP 5段変速/3段自動変速

性能: 最高速200km/h データーベースでデロリアンのミニカー検索

デロリアン DMC-12 アメリカ 1981年

GMの副会長であったジョン デロリアン(John DeLorean)は、自分の理想の車を作るために1975年にデロリアン モーター カンパニー(DMC)を設立しました。1975年にイタルデザインのG.ジウジアーロがデザインしたDMC-12のプロトタイプが発表され、実際に製品化されたのは1981年でした。ロータスが設計に協力し同社の得意とするバックボーンフレームにFRP製ボディーを載せる構造となっていました。プジョー/ルノー/ボルボが共同開発したPRV型V型6気筒2.85Lエンジンをリア(ミドシップではない)に搭載していました。ガルウイング式ドアと未塗装ヘアライン仕上げのステンレスパネルを張ったボディが特徴でした。

発売初年度に約6500台が販売されましたが、高額(約1600万円)だったのですぐに販売不振となり、DMCは資金繰りの悪化で1982年に倒産しました。総生産台数は約8000台でした。ここまでなら不運な車ということで終わりでしたが、1985年の映画「Back to the Future(バック トゥ ザ フューチャー)」でタイムマシンを搭載した劇中車に採用され、この映画の大ヒットとともにデロリアンはたちまち有名になりました。映画はパート3まで制作され、すべてにデロリアン改造車が登場することで今でも人気のある車です。2012年にはDMC-12を電気自動車化したDMC EVが開発されていて、2025年現在 リンクスモータース(Lynx Motors)社が「Lynx DMC-EV」という名前でデロリアンをオマージュしたEVを発表しています。(実車画像→ Lynx DMC-EV)

ミニカーは2003年に発売されたビテス製です。プロポーションが良く灯火類などの細部もリアルで、実車がうまく再現されていました。特筆すべきはボディの質感で、ヘアライン仕上げのステンレスパネルがそれらしく再現されている凝った作りでした。またガルウイング式ドアが開閉し、室内も細部まで良く再現されていました。ビテスは映画 Back to the Future Part1からPart3までの劇中車も全てモデル化しています。ビテスの親会社のサンスターでは1/18と1/43でもデロリアンを発売しています。これ以外のデロリアンのミニカーは劇中車のモデル化が多いですが、オートアートの1/18、ミニチャンプスの1/43、コーギーの劇中車仕様 1/36、アオシマの劇中車仕様 1/43、WELLYの劇中車仕様 1/24、マテルの劇中車仕様 1/64と1/43と/18などたくさんあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2001年に発売されたコーギー製のデロリアン DMC-12 Back to the Future Part1 劇中車仕様 (1/36 型番CC05501)の画像です。バック トゥ ザ フューチャー パート1のタイムマシン仕様をモデル化しています。縮尺1/36なので全長約120㎜と少し大きめなサイズで、ブラウン博士(ドク)のフィギュアが付いています。サイズが大きい割には細部の仕上げは1/43レベルで、全体的にはやや物足りない出来ばえでした。ドア開閉ギミック付きで、ドクのフィギュアは結構良く出来ていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。 (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1750

KNIGHT 2000 K.I.T.T. KINGHT RIDER 1982 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.87m 全幅約1.84m エンジン 変速機: 不詳(ドラマの設定) 8段自動変速(ドラマの設定)

性能: 最高速 520km/h(ドラマの設定) データーベースでナイトライダー関係のミニカー検索

ナイト 2000 キット ナイトライダー アメリカ 1982年

ナイトライダー(KNIGHT RIDER)は1980年代にアメリカで放映されたTV ドラマでした。(日本では1987年にテレビ朝日系列で放映) ナイト財団という組織に属するマイケル ナイトが高性能な特殊車 ナイト2000を使って様々な事件を解決するといったドラマでした。このドラマの魅力はナイト 2000に搭載された人間と会話できる高性能なAIコンピューターのキット(K.I.T.T)の存在でした。真面目なキットと破天荒なマイケル ナイトのやり取りが面白く、個人的に好きなドラマでした。

劇中のナイト 2000はポンティアック ファイアーバード トランザム 1982年式をベースにして製作され、ノーズ以外の外観はほぼそのままでした。ナイト 2000 キット(K.I.T.T)以外の劇中車としてはナイト財団移動本部として使われた大型セミトレーラーのルークワン(F.L.A.G.SEMI)やキットのプロトタイプで後に敵役となるナイト 2000 カール(K.A.R.R. 外観は同じで黒/銀のツートンカラー)などがありました。

2008年にアメリカでは新シリーズのナイトライダーがTV放映されました。(日本ではナイトライダーNEXTとして2012年にTV放映) このドラマではナイト 2000はフォード シェルビー マスタング GT500をベースにしたナイト 3000に変わりました。このシリーズは何回か見ましたが、オリジナルのナイトライダーと比べるとナイト 3000に魅力がないなど、個人的にはあまり面白くありませんでした。1980年代当時のナイト 2000は夢の車でしたが、それから約40年後の2025年現在ではナイト2000のような車が現実化されつつあります。(実車画像→ シェルビー マスタング GT500 2007、ナイト 3000)

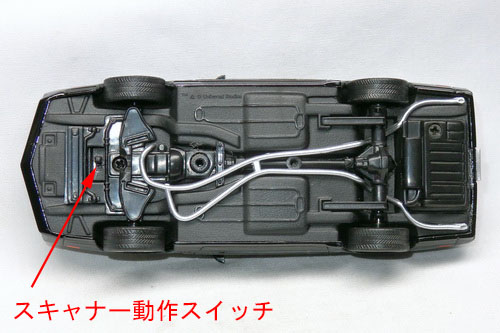

ミニカーは2004年に発売されたアオシマ スカイネット製です。プロポーションが良く、ホイールや灯火類などの細部もリアルに再現してあり、非常に良く出来ていました。また室内も航空機の操縦桿のようなステアリングホイールやメーター類がリアルに再現してありました。さらにナイト2000(キット)が外部の状況を監視するフロントノーズにあるスキャナーが点滅するギミック付きです。(底板後部に収納する小さなボタン電池2個で動作し、ON/OFFのスイッチが底板部分にあります) アオシマは1/43と1/18と1/15でキット(K.I.T.T)とカール(K.A.R.R.)を8種類ほどモデル化していて、1/18と1/15では音声出力回路やメータ照明などもっと凝ったギミックが付いていました。さらにアオシマはプラモデルやRCカーも作っています。アオシマ以外のミニカーはマテル(ホットホイール)の1/64と1/43と1/18、JADA TOYSの1/24、ノレブの1/43などがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロントのスキャナー動作画像と底板部分の画像です。なおスキャナーの動作音は私が追加したものでこのミニカーには音を出す機能はありません。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1988年頃に発売された日本のクリエイト トゥエンティ ワン(CREATE 21)製の当時物 ナイト 2000 (1/43 型番40006)の画像です。TVドラマが放映されて人気があった頃に発売されたキャラクター物のミニカーでした。(製造元はもう存続してないようです) ナイトライダーが好きだったので玩具の類でしたが購入しました。リトラクタブルヘッドライトとドアが開閉するギミック付きで、ブルバックモーターで走行します。外観的にはまずまずの良い出来ばえながら、室内は後席にブルバックモーターが張り出していてナイト 2000のインパネは再現していませんでした。フロントにはスキャナーを模した赤いメッキシールが付いています。当時はこんな玩具もあったということで見てください。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リトラクタブルヘッドライトの開閉動作の画像とリアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1919

GM PONTIAC FIREBIRD TRANSAM 1982 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.77m 全幅約1.84m エンジン 変速機: V型8気筒 5L 150HP 4段変速/3段自動変速

性能: 最高速 200km/h データーベースでポンティアック ファイアーバードのミニカー検索

GM ポンティアック ファイアーバード トランザム アメリカ 1982年

GM ポンティアック ファイアーバード 3代目が1982年に登場しました。先代同様にシボレー カマロとシャシーを共有する兄弟車でした。排ガス対策でパワーダウンしたエンジンで従来通りの性能を確保し燃費向上を図る為、シャーシが一新されてボディは小型/軽量化されました。ボディ形式は2ドアクーペのみで、先代と似たイメージのボディを目新しくする為にリトラクタブルヘッドライトが採用されました。当初から脱着可能なTバールーフ仕様がありましたが、1991年にはフルオープン仕様のコンバーチブルが設定されました。

エンジンは標準が4気筒2.5L(90HP)、オプションでV型6気筒2.8L、高性能グレードのトランザム用としてV型8気筒5L(150HP)がありました。1987年にV型8気筒5.7L(240HP)エンジンを搭載したトランザム GTAが設定されました。1989年にトランザム20周年記念モデルとしてV型6気筒3.8Lターボ(250HP)エンジンを搭載したトランザム ターボが設定されました。約84万台が1992年まで生産されてファイアーバード 4代目にモデルチェンジしました。なお1980年代にアメリカで放映されたTVドラマ「ナイトライダー」の主人公の愛車 ナイト 2000はファイアーバード 3代目 トランザムをベースにしていました。(実車画像→ ポンティアック ファイアーバード 1993)

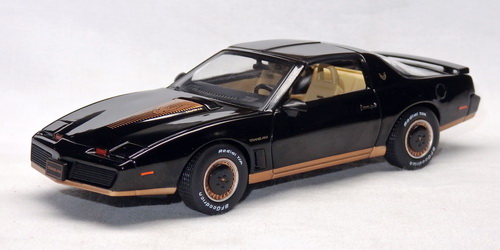

ミニカーは2021年に発売されたイクソ製です。1982年式トランザムの限定生産車をモデル化しています。実車に即した黒と金のカラーリングで、ボンネット上には金色で火の鳥のロゴとその横に「5.0 LITER H.Q」と表示されています。(H.QはHIGH QUALITYの略だと思いますが、何がH.Qなのかは不明) 全体的なプロポーションが良く、フロント/リアの造形や室内インパネなどの細部がリアルに再現されていて、とても良く出来ていました。これ以外のファイアーバード 3代目のミニカーはマッチボックスの当時物、トミカの当時物、ポリスティルの当時物 1/25、ジョニーライトニングの1/64、ネオ(レジン製)のトランザム GTAなどがあります。 以下はフロント(ボンネットのロゴ拡大)/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2003年に発売されたアオシマ製のナイトライダー ナイト 2000 (1/43 型番72264)と並べてみた画像です。TVドラマ「ナイトライダー」の劇中車 ナイト 2000はフロント部分が変更されていましたが、外観はファイアーバード トランザムとほとんど同じでした。(室内のインパネは大改造されてましたが) TVドラマが放映されていた当時の私は「ナイトライダー」のファンでしたが、今見てもナイト 2000はやはりかっこいいです。(参照ページ→ アオシマ製のナイト 2000)(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=2010

GM CHEVROLET CAMARO Z28 1983 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.88m 全幅約1.85m エンジン 変速機: V型8気筒 5L 150HP 5段変速/4段自動変速

性能: 最高速200km/h データーベースでシボレー カマロ 3代目以降のミニカー検索

GM シボレー カマロ Z28 アメリカ 1983年

1982年にGM シボレー カマロ 3代目が登場しました。シャーシが一新されてボディが少し小さくなりました。同時期に登場したポンティアック ファイアーバード 3代目と同じシャーシを使う兄弟車でした。基本的なスタイルは2代目を踏襲していましたが、カマロとしては初のハッチバックを採用したクーペとなりました。奥まって配置された角型4灯式ヘッドライトと大型のリアウィンドが特徴でした。グレードはスポーツクーペ、ベルリネット、高性能版のZ28がありました。当初のエンジンは4気筒2.5L(90HP)、V型6気筒2.8L、高性能版Z28用V型8気筒5L(145-165HP)がありました。

ストックカーレースIROC(International Race of Champions)に因んで名付けられ、1985年に追加された高性能版IROC-Zはエンジンをパワーアップし足回りを強化していました。1986年に4気筒エンジンが廃止されました。1987年にTバールーフではない本物のコンバーチブルが復活し、IROC-ZのオプションとしてV型8気筒5.7L(220HP)エンジンが復活しました。1991年にIROC-Zが廃止され、Z28はハイマウントのテールスポイラーとボンネット上にダミーのエアダクトが追加されました。1993年に4代目にモデルチェンジしました。(実車画像→ GM シボレー カマロ 1993)

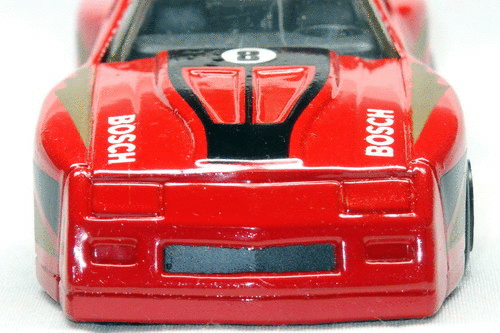

ミニカーは1988年に発売されたソリド製です。ヘッドライトにカバーを付けたレース仕様をモデル化しているようです。(市販車にはカバーが付いていません) このミニカーは1984年に型番1338で発売されました。それは廉価版ミニカーでしたので安っぽいフリーホイールが付いていましたが、この型番1509はHIFIシリーズとして再生産されたもので、少しマシなホイールに変更されていました。プロポーションは悪くないのですが、元々廉価版だったので 全体的に簡素な作りで特徴的なヘッドライトが再現されていないのであまりカマロ 3代目らしくないです。ただこの当時の量産ミニカーはこの程度の出来ばえの物がほとんどでした。ドアが開閉するギミック付きですが、室内も簡単な造形でした。ソリドはYESTERDAYシリーズ(型番1815)と別ブランドのべレム(型番V506)でも同じ物を発売していました。これ以外のカマロ 3代目のミニカーはジョニーライトニングの1/64、ホットホイールの1/64、コーギーのストックカー仕様、サンスターのIROC-Z 1/18、デアゴスティーニのアメリカンカー コレクションのIROC-Zなどがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1984年に発売されたソリド製の当時物 GM シボレー カマロ Z28 (1/43 型番1338)の画像です。上述した最初に発売されたものです。ホイールがフリーホイールになっていることとカラーリングが違うだけで、上述とほとんど同じ物です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1987年に発売されたコーギー製の当時物 GM シボレー カマロ Z28 (1/43 型番C108)の画像です。ストックカーレース仕様車をモデル化しているようです。大きく張り出したオーバーフェンダーが付けられ、ストックカーらしいカラーリングになっていました。ただこれは定価600円ほどの廉価版ミニカーでしたので、プロポーションは悪くないですが、仕上げは簡素でした。特に室内でインパネとステアリングホイールが一体成型されているのは興ざめです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2023年に発売されたデアゴスティーニ製のアメリカンカー コレクションの GM シボレー カマロ IROC-Z (1/43 No.50)の画像です。高性能版IROC-Zをモデル化しています。メーカーは明示されていませんが、イクソです。イクソは2025年に型番CLC562Nで カマロ IROC-Zを発売しましたが、それはこのアメリカンカー コレクションの物とほとんど同じです。カマロ 3代目の出来の良いミニカーが欲しかったので購入しました。プロポーションが良く、実車の雰囲気がうまく再現されていました。特に上記のミニカーでは再現されていなかった特徴的なフロントグリルがうまく再現されていて、期待していた通りの良い出来ばえでした。テールライトなどの灯火類や室内の細部も良く再現されていました。このアメリカンカー コレクション シリーズは安価ながらも、値段以上に良く出来ています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)