ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

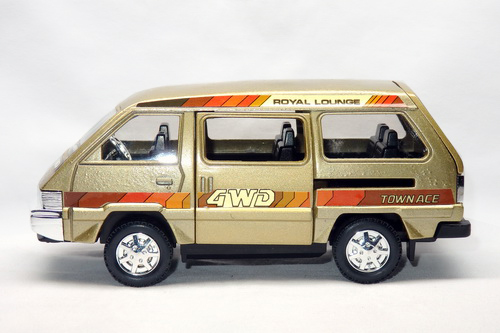

TOYOTA TOWNACE 4WD ROYAL LOUNGE 1985 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.32m 全幅約1.68m エンジン 変速機: 4気筒 2L 97HP 5段変速/4段自動変速 FR/4WD

性能: 最高速 不詳 データーベースでトヨタ タウンエース/ノアのミニカー検索

トヨタ タウンエース 4WD ロイヤルラウンジ 日本 1985年

1967年にパブリカの空冷2気筒800㏄エンジンを搭載するキャブオーバーの商用車ミニエースが登場しました。当初はトラックだけでしたが、1968年にハイエースの小型版としてワンボックスのバンが追加されました。1970年にミニエースの後継車としてライトエース 初代(4気筒1.2L/1.3Lエンジン搭載)が登場しました。1976年にはライトエースの上級車としてタウンエース 初代(4気筒1.2L/1.6L、後に1.3L/1.8Lエンジン搭載)が登場しました。この時点でトヨタの商用車のラインナップはハイエース、タウンエース、ライトエースとなりました。

(実車画像→ トヨタ ミニエース 1968) (実車画像→ トヨタ ライトエース ワゴン 1970) (実車画像→ トヨタ タウンエース ワゴン 1976)

当初のタウンエースは商用車が主体でしたが、3列シートのワゴンは徐々に乗用車的要素が充実していきました。1982年にタウンエース 2代目(4気筒1.6L/1.8Lと4気筒1.8Lディーゼルエンジン搭載)が登場しました。乗用車系のワゴンは見た目だけでなく、冷温蔵庫やカラーTVなど装備が高級化し、トラック系はライトエースと共通化されました。1983年に4気筒2Lエンジンを追加し、1985年のマイナーチェンジでは開閉脱着可能なガラス製サンルーフが設定され、パートタイム式4WD仕様が追加されました。1987年のマイナーチェンジで外観が丸みを帯びたデザインに変更されました。1992年にはライトエースの乗用車系がタウンエースと共通化されました。1996年にタウンエース 3代目にモデルチェンジし、ワゴン系はタウンエース ノアとなりました。

ミニカーは1987年に発売されたダイヤペット製の当時物です。ダイヤペットの協力工場の14番工場製で、タウンエース 2代目の最上級仕様の4WD ロイヤルラウンジをモデル化しています。当時のミニカーとしてはプロポーションが良く、実車に即した4WDのロゴ(紙シール)が貼られているなど、かなりリアルに出来ていました。(デカールでナンバープレートまで付いていました) ただし縮尺1/32の中途半端なサイズでモデル化されているのが今一つでした。スライドドアとテールゲートが開閉するギミック付きです。このタウンエースのミニカーは、当時のタウンエースがファミリーユースの乗用車として人気があったことを示すものでした。ダイアペットはバリエーションで救急車やパトカーもモデル化していました。これ以外のタウンエースのミニカーはトミカ リミッテドが初代を数種類モデル化しています。 以下はフロント/リアの拡大画像とテールゲート開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1659

TOYOTA CARINA ED G LIMITED (T160) 1985 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.48m 全幅約1.69m エンジン 変速機: DOHC 4気筒 2L 190HP 5段変速/4段自動変速

性能: 最高速180km/h (国内仕様) データーベースでトヨタ カリーナのミニカー検索

トヨタ カリーナ ED G リミッテド T160型 日本 1985年

1985年にトヨタ セリカ 4代目の姉妹車としてコロナ クーペとカリーナ EDが登場しました。カリーナ EDはセリカの4ドア仕様といった性格の車で、ピラーレスハードトップを採用した小さなキャビンで車高を低くしていました。これは実用性を犠牲にして見た目のかっこよさを最優先したデザインでした。当時の自動車デザイン専門誌ではワーストデザインだと酷評されましたが、一般ユーザーには好評で大ヒットしました。(今見てもシンプルでかっこいいです。最近はクーペ風4ドアセダンが流行っていますが、この車のデザインはその先駆けとも言えます)

当初のエンジンは4気筒1.8L/DOHC 4気筒2L(140HP)で、1987年には2Lがハイメカツインカム方式DOHC(1本のカムシャフトで吸排気カムを駆動する実用的なDOHC)に変わり、1988年には1.8Lもハイメカツインカム方式でDOHC化されました。1987年のマイナーチェンジでフロントグリルにフォグランプが内蔵され、EDのロゴがライトと連動して点灯する「ブライトエンブレム」と称するギミックが採用されました。1989年にカリーナ ED 2代目にモデルチェンジしました。(実車画像→ トヨタ カリーナ ED 1989)

ミニカーは2018年に発売されたCAM製(レジン製)です。私はレジン製ミニカーは基本的に買わないのですが、今までモデル化されていなかったカリーナ EDのミニカーが欲しかったので買いました。ミニカーの出来ばえとしては普通に良く出来ていると思います。ただし特別に目新しいところがあるわけではないので、定価11880円は高すぎます。高額なことを別にして最大の不満点はタイヤが回転しないということです。なぜ最近のレジン製ミニカー(全部ではないですが)はタイヤを固定式にするのか理由がわかりません。タイヤを回転させる構造は実に簡単ですし、自動車というものはタイヤが回転して動くのですから、その基本的な機能を無視するやり方は理解できません。別に転がして遊ぶわけではないですが、普通のミニカーコレクターはこのような不自然な構造を望んでいないはずです。これ以外のカリーナ EDのミニカーはMARK43(レジン製)と国産名車コレクション 1/24があります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1963

MAZDA SAVANNA RX-7 (FC3S) 1985 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.31m 全幅約1.69m エンジン 変速機: 2ローターターボ 573X2cc 185HP 5段変速 4段自動変速

性能: 最高速210km/h データーベースでマツダ RX-7 (FC)のミニカー検索

マツダ サバンナ RX-7 FC3S型 日本 1985年

大成功したマツダ サバンナ RX-7(SA型)の後継車サバンナ RX-7(FC型)は本格派スポーツカーとして1985年に登場しました。簡素だった内装が豪華になり、電子制御式可変ダンパー/速度感応式パワーステアリングなど先進装備が設定されました。マルチリンク式後輪独立懸架サスペンション、ベンチレーテド4輪ディスクブレーキなど足回りが強化され、ロータリーエンジンも電子制御式13Bツインターボ(185HP)で大幅にパワーアップされ、4段AT/5段MTで最高速210km/h以上(輸出仕様)と高性能でした。

デザインはポルシェ 924を真似たといわれましたが、最新のスポーツカーらしいスタイルとなりました。1989年のマイナーチェンジで、エンジンが205HPにパワーアップし、リアライトが丸型6灯にかわりました。1987年にはフルオープンで2シータのカブリオレが追加されました。(実車画像→ サバンナ RX-7 カブリオレ) 1991年にRX-7 3代目(FD)にモデルチェンジしました。

RX-7(FC)は高性能になった分かなり高価格(当時約200-330万円)でしたが、RX-7(FC)の登場を待っていた私はすぐにRX-7(SA)から乗り換えました。この車でパワーウインドー、パワーステアリング、ドアミラーなどを初めて経験することになりましたが、走りをはじめとしてRX-7(SA)とは全く別物の車でした。メータナセルについたクラスタースイッチなど独特のコクピット周りも懐かしく思い出します。

ミニカーは1986年に発売されたダイヤペット製の当時物です。当時のダイヤペット製ミニカーとしてはリアルな造形で、実車の雰囲気がうまく再現されていて、かなり良い出来ばえでした。実車に忠実な形状のホイールやプレスドア、室内などの細部も良く再現されていました。なおドアミラーとテールスポイラーがボディ同色となったのは正確には1989年のマイナーチェンジ後なのですが、ミニカーではそれを先取りした形となっていました。リトラクタブルヘッドライト/ボンネット/ドアが開閉するギミック付きです。当時物ミニカーはこのダイヤペット、トミカ、トミカ ダンディがありました。2000年以降にトミカ リミッテドSでトミカ ダンディのリメイク版、トミカ リミッテドの1/64、Mテックの後期型、京商の後期型、アオシマDISMの前期/後期型などが発売されました。最近のレジン製ではハイストーリー、MARK43、イグニッションモデルなどがあります。また最近までカブリオレのミニカーがなかったのですが、2021年にハイストーリーがレジン製でモデル化しました。 以下はフロント(リトラクタブルヘッドライト開閉)/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1986年に発売されたトミカ ダンディ製の当時物 マツダ サバンナ RX-7 (FC) (1/43? 型番DJ08)の画像です。全体的に細部の仕上げが上記のダイヤペット製よりリアルなので、当時のミニカーとしてはかなり良い出来ばえでした。(ドアミラーを黒色の別部品としていることも実車に忠実でした) リトラクタブルヘッドライト/ボンネット/ドアが開閉するギミック付きです。 ただ縮尺1/43と箱に表記していながら全長109㎜で1/40のダイヤペットとほぼ同じサイズであったのは当時のミニカーらしいアバウトなところでした。(ダイヤペット製より小さく見えるのを嫌ったのだと思われます) (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント(ヘッドライト開閉)/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2003年に発売されたトミカ リミッテド S シリーズ製のマツダ サバンナ RX-7 (FC) (1/43 型番S0006)の画像です。これは上記のトミカ ダンディ製の細部をリファインしてトミカ リミッテド S シリーズとして発売された物でした。ホイール、ヘッドライト、エンジンなどが変更され、ボディ全体に墨入れ処理が施され、車名ロゴのタンポ印刷が追加されるなど見違えるほどリアルな仕上げとなっていました。室内もシートやドア内張りが彩色されています。当時の値段は2000円と高価でしたが、値段に見合った仕上げがされていました。このトミカ ダンディをリファインしたリミッテド S シリーズは10車種ほどがあり、いずれもとても良く出来ていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント(ヘッドライト開閉)/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリアの拡大画像です。エンジンは黒/銀に彩色されエアフィルターに「ROTARY TURBO」のロゴがタンポ印刷で追加されるなどリアルで、ヘッドライトもリアルな造形に変更されています。リアはテールライトが塗り分けられ車名ロゴが追加されています。ドアミラーにはミラーを模したシール(アルミ箔)が添付されていたのですが、これには貼っていません。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2002年に発売されたMテック製のマツダ サバンナ RX-7 (FC後期型) (1/43 型番H-05-B)の画像です。Mテックのマニア向けのHOBBYシリーズの1台で、リアスポイラー/テールライトが変更された後期型をモデル化しています。これも全体的にかなり良い出来ばえで室内などの細部もリアルに再現されているなど、1/43の量産ミニカーとしては多分ベストの出来ばえではないかと思います。このHOBBYシリーズにはホイールなどを変更したアンフィニ仕様もありました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。後期型のテールスポイラー、後期型の丸形6灯式テールライトが実にリアルに再現されています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2007年に発売されたアオシマ DISM製のマツダ サバンナ RX-7 (FC) RE雨宮仕様 (1/43 型番75470)の画像です。このアオシマ DISMのRX-7 (FC)は上記のMテック製をベースにしていて、6車種をモデル化していました。これは前期型のRE雨宮仕様で、ホイール、フロントバンパー、リアスポイラー、テールライト、排気管などがMテックの物から変更されていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2008年に発売された京商製のマツダ サバンナ RX-7 (FC) GT-X (1/43 型番K03301R)の画像です。これは後期型のGT-Xをモデル化しています。京商はMテックなどに比べるとフロント周りの造形がやや平べったい感じで、プロポーション的にいまひとつな気がします。ただそれ以外は上記のMテックなどと同じくらいに良く出来ていました。京商はこれ以外に1/18、1/64でマツダスピード 仕様や頭文字D仕様などもモデル化しています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2021年に発売されたハイストーリー製のマツダ サバンナ RX-7 カブリオレ (1/43 型番HS246RE)の画像です。2022年に初めてモデル化されたRX-7 カブリオレでしたので、レジン製ミニカーは基本的には買わないことにしている私も早速購入しました。ハイストーリーのレジン製ミニカーは、レジン製ミニカーを発売している他ブランドが手掛けない車種をモデル化しているので、その点では評価できるのですが、いかんせん高価です。このカブリオレも高価ながらフロントウィンドーを成形していないので平板な感じになっていて、その点がプロポーション的に今一つの出来ばえでした。ついでに言うと、この個体だけかもしれませんが、インパネやリアの車名ロゴなどのタンポ印刷が雑なのもよろしくないです。(値段に見合った品質ではありません) (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

これ以外のサバンナ RX-7 (FC)のミニカーをまとめたページもありますので、よろしければご覧下さい。→ サバンナ RX-7 (FC)のミニカー

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1026

HONDA ACCORD AERO DECK 1985 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.34m 全幅約1.7m エンジン 変速機: DOHC 4気筒 2L 137HP 5段変速/4段自動変速

性能: 最高速208km/h (輸出仕様) データーベースでホンダ アコードのミニカー検索

ホンダ アコード エアロデッキ 日本 1985年

1981年にホンダ アコードの2代目が登場しました。初代のイメージを踏襲し、より直線的なデザインになりました。姉妹車のビガー(角形4灯式ヘッドライト)も同時に発売されました。ボディ形式は4ドアセダンと3ドアハッチバックで、エンジンは4気筒1.6L/1.8L(98HP)が搭載され、5段変速/4段自動変速 最高速173km/h(1.8L)の性能でした。オプションで前後荷重に応じて車高を調整するサスペンションやガスレート式ジャイロを使った世界初のカーナビが装備されました。1983年のマイナーチェンジで、逆スラントだったフロントがスラントノーズに変わりました。(実車画像→ ホンダ アコード 1981)

1985年にアコードの3代目が登場しました。当時流行だったリトラクタブルヘッドライトを採用した低いフロントが特徴でした。4ドアセダンとエアロデッキと称するワゴンのようなリアキャビンを持つハッチバックの構成で、エアロデッキは人気がありました。(欧州向けはセダンは角形4灯、エアロデッキはリトラクタブルヘッドライト) 前輪駆動車として初の4輪ダブルウィッシュボーン式サスペンションを採用したのも特徴でした。エンジンは4気筒1.8L(110HP)と新開発のDOHC 4気筒1.8L/2L(137HP)でした。1987年のマイナーチェンジで、欧州向けセダンと同じヘッドライトのCAが追加され、1988年には北米で製造された左ハンドルの2ドア クーペが国内でも発売されました。1985年の日本 カー オブ ザ イヤーを受賞しています。(実車画像→ ホンダ アコード 2ドア クーペ 1988)

アコード 2代目のミニカーは国産品ではモデル化されておらず、マジョレットのセダン 1/59があるだけのようです。アコード 3代目もリーツェの当時物でエアロデッキ 1/87がありましたが、それ以外は最近までありませんでした。その後2016年にハイストーリーがエアロデッキを、2020年にMARK43がセダンをレジン製でモデル化しました。画像は2013年にモデル化されたNEO(レジン製)のエアロデッキです。画像はNEOのWEBサイトから借用しました。画像を見る限りでは、良く出来ているようです。NEOはあまりモデル化されていない車種を選んでモデル化しているので、車種的に気になるミニカーがあるのですが、レジン製なので買う気になりません。

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1382

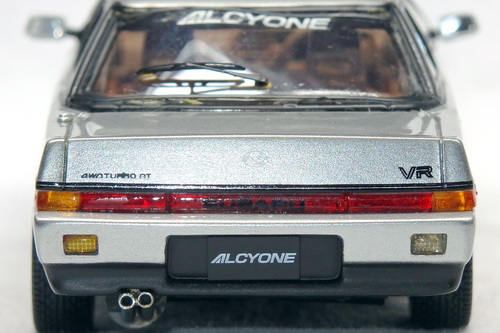

SUBARU ALCYONE VR TURBO 1985 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.51m 全幅約1.69m エンジン 変速機: 水平対向4気筒 ターボ 1.8L 120HP 5段変速/3段自動変速

性能: 最高速190km/h (輸出仕様) 4WD データーベースでスバル アルシオーネのミニカー検索

スバル アルシオーネ VR ターボ 日本 1985年

スバル アルシオーネはスバル初のスペシャルティカーで、日本発売前に北米でXTクーペの名前で1985年に発売された北米市場向けの車でした。デザインはリトラクタブルヘッドライトを採用した大胆なウェッジシェイプで、ラップラウンドしたガラスで囲まれたキャビン、ホイールのユニークなデザインなどかなり独創的でした。ベースはレオーネ 3代目で、前輪駆動(VS)と4輪駆動(VR)の2タイプがありました。当初のエンジンは水平対向4気筒1.8Lターボ(120HP)で、4WD前後輪トルク配分の自動制御、車高制御機能付電子制御エアサスペンション、車速感応式電動パワーステアリング、ABS、液晶式デジタルメーターなど先進的技術がてんこもりで採用されていました。

1987年のマイナーチェンジで、水平対向6気筒2.7L(150HP)エンジンを搭載した2.7VXが追加され、4段自動変速機が設定されました。高度な4WD駆動力制御やABS制御は専門家には絶賛されましたが、一般ユーザー向けとしてはデザインなどが奇抜すぎてあまり人気はなかったです。肝心の北米市場でも、円高の影響があり思ったほどは売れなかったようです。1991年に後継車のアルシオーネ SVXにモデルチェンジしました。総生産台数は約10万台でした。

ミニカーは2009年に発売されたアオシマ製のDISMです。キャビン部分が少し小さめにデフォルメされているように思いますが、実車の雰囲気は良く再現されていました。この車の特徴である変わったデザインのホイールや、左右非対称のステアリングホイール、メーターパネル横から張り出したサテライトスイッチなどが結構リアルに再現されていました。ただしレジン製なので台座から外して持つとダイキャスト製よりずいぶん軽いので安っぽく感じられました。(これは個人的な感想ですが、ある程度の重さが欲しいです) これ以外のアルシオーネ 初代のミニカーはミニカーショップ イケダの特注品でダイヤペットのアンチモニー製、CM'Sの1/64、WIT'S(レジン製)、ハイストーリー(レジン製)、国産名車コレクション 1/24などがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1346

サラブレッド期 ← ページ « 前へ 1...183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ...298 次へ »

当サイト掲載記事の無断転載を禁じます。

Copyright(C) 2004-2025 MINIATURECAR MUSEUM All rights reserved.