ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

NISSAN SKYLINE 2000 GT-R (KPGC10) 1970 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.33m 全幅約1.6m エンジン 変速機: DOHC6気筒 2L 160HP 5段変速

性能: 最高速200km/h データーベースでスカイライン GT-R (PGC10/KPGC10)のミニカー検索

日産 スカイライン 2000 GT-R KPGC10型 日本 1970年

1969年にプリンス スカイライン 2000GT-Bの後継車として、レーシングカーR380用エンジンをベースにしたDOHC 6気筒2L(S20型 160HP)エンジンを搭載した、スカイライン GT-R 初代(PGC10型 通称 ハコスカ)が登場しました。GT-Rはレースに出場することを前提として作られた特殊な車で、ラジオさえオプション品となっていました。スカイラインには1970年のマイナーチェンジでホイールベースを短縮した2ドアハードトップが追加され、その際にGT-Rは2ドアハードトップ(KPGC10型)に切り替わりました。GT-Rは1972年までの3年間でツーリングカーレースで49連勝する大記録を残しました。

スカイライン 3代目はその後もエンジンのパワーアップなどの改良が行われました。GT-Rをイメージリーダーとする販売戦略が当たり、スカイライン 3代目は高性能なファミリーカーとして大ヒットし、ブルーバードを凌ぐほどの人気車種となりました。1972年にスカイライン 4代目にモデルチェンジしました。GT-Rの販売台数はPGC10型が約800台、KPGC10型が約1200台でした。

ミニカーは2001年に発売されたエブロ製で、GT-R (KPGC10)をモデル化しています。エブロらしい正確なプロポーションに加えてセンスの良い微妙なデフォルメが施されてかっこよく仕上げられていました。フロントグリルや灯火類もリアルにできていて、彩色された室内もそこそこ良く再現されていました。最近の少量生産の高価なレジン製を別にして、スカイライン GT-R(KPGC10)の1/43量産ミニカーではたぶん一番出来が良いと思います。(京商の1/43も同等レベルで出来が良いですが) スカイライン GT-R 初代の当時物ミニカーはダイヤペット、モデルペット、トミカなどがありました。当時物以外ではオートアートの1/18、京商の1/18と1/43、国産名車コレクション、トミカ リミッテド、エブロ、イグニッションモデル(レジン製)の1/12と1/18と1/43、アイドロン/VISION(レジン製)の1/43など、レース仕様も含めて約400点もあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1970年に発売されたダイヤペット製の当時物 日産 スカイライン 2000 GT-R (PGC10) (1/40 型番201)の画像です。プロポーションが良く、当時のミニカーとしてはかなり良い出来ばえでした。ルーフに結晶塗装を施してレザートップ風に仕上げてありました。当時は高級車でレザートップが流行っていたのですが、2000 GT-Rの実車画像では見かけたことがないのでこれはダイヤペットの創作(お遊び)だったようです。ボンネット/ドア/トランクが開閉するギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1971年に発売されたダイヤペット製の当時物 日産 スカイライン 2000 GT-R (KPGC10) (1/40 型番222)の画像です。キャビン部分が大きめでサイドビューを見ると実車のプロポーションから外れていますので、その点では良い出来ばえではありません。しかし結構リアルなフロントグリル、幅広のタイヤ、リアのスポイラーなど実車の迫力ある雰囲気はうまく再現されていました。ボンネット/ドア/トランクが開閉するギミック付きです。 (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2009年に発売されたアシェット製 日産名車コレクションの日産 スカイライン 2000 GT-R (KPGC10) (1/43 No.33)の画像です。メーカーはノレブでプロポーションは良いのですが、ヘッドライト径が小さめでフロント周りの雰囲気があまり似てないことが今一つでした。ただヘッドライト以外の細部は安価な雑誌付きミニカーながら結構良く仕上げてありました。これと同じ型の色違い(銀M)が国産名車コレクションのNo.02としても発売されました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2022年に発売されたアシェット製 国産名車プレミアムコレクションの日産 スカイライン 2000 GT-R (KPGC10) (1/43 No.14)の画像です。メーカーは中国のSUMS MODELで同社のオールモーストリアル(ALMOST REAL)ブランドでモデル化しています。プロポーションは正確で、フロントグリルや灯火類の仕上げもリアルに仕上げられていました。特に室内のインパネのメーター類はよく再現されていました。全体的な評価としては上述したエブロ製とほぼ同等レベルの良い出来ばえだと思います。ただ個人的な好みをいうと、微妙なデフォルメが施されてかっこよく仕上げられたエブロ製の方が好きです。エブロは田宮模型で設計されていた方が1998年に興したMMP社のブランドでしたので、自動車をモデル化する際のデフォルメについては優れた経験とセンスがあったと思います。この微妙なデフォルメは好き嫌いがあるところですが、国産名車プレミアムコレクション製よりエブロ製の方がかっこよく見えませんか? (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=927

NISSAN CHERRY X-1 (E10) 1970 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約3.61m 全幅約1.47m エンジン 変速機: 4気筒 1.2L 80HP 4段変速

性能: 最高速160km/h データーベースで日産 チェリーのミニカー検索

日産 チェリー X-1 E10型 日本 1970年

日産 サニーより小型で初めて車を購入する層向けに、チェリーが開発され1970年に登場しました。日産初の前輪駆動車で横置きエンジンの下に変速機を配置するBMC ミニと同じイシゴニス方式が採用されました。コイルで吊った全輪独立懸架、ラック&ピニオンのステアリングなど凝った設計の車でした。当初は2/4ドアセダンのみの設定で、切れ上がった独特のリアクオーターパネルを持つ「セミファーストバック」と称する個性的なスタイルでした。4気筒1L(58HP)/1.2L(68HP)/高性能版X-1用1.2Lツインキャブレター(80HP)A型エンジンを搭載し、4段変速で最高速160Km/h(1.2L)の性能でした。

1971年に大きなテールゲートを持つ3ドアクーペ、1972年に3ドアバンが追加されました。1972年のマイナーチェンジでテールライトの大型化などの変更が行われました。1973年にサスペンションを固めオーバーフェンダーを持つスポーツ仕様のクーペ 1200 X-1Rが追加されました。 1974年に2代目となるチェリー F-IIが登場しました。(実車画像→ 日産 チェリー 3ドア クーペ 1971)

ミニカーは1971年に発売されたダイヤペット製の当時物です。最上級グレードのX-1をモデル化しています。特徴的なリアクオーターパネルや愛嬌のあるフロントなど実車の雰囲気が良く再現されていて、当時のミニカーとしては良い出来ばえでした。ボンネット/ドア/トランクが開閉するギミック付きです。これ以外のチェリー 初代の当時物ミニカーはトミカの3ドア X-1がありました。当時物以外では京商のポリストーン製のクーペ X-1 R、エブロのクーペ X-1、日産名車コレクションの3ドア X-1、国産名車コレクション1/24のクーペ X-1 Rなどがあります。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームとリア/トランク開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2009年に発売されたアシェット製 日産名車コレクションの日産 チェリー 1200 X-1 (1/43 No.9)の画像です。メーカーはノレブで、フロントグリルなどの細部がリアルで、安価な雑誌付きミニカーとしては良く出来ていました。特筆すべきは右Aピラーに沿って備えられたラジオのアンテナを再現していることで、これは時代を感じさせる懐かしい装備でした。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

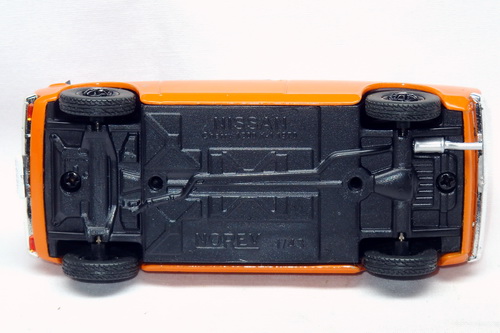

以下はダイヤペット製の底板と日産名車コレクション製の底板の画像です。日産名車コレクションの底板には前輪駆動車にはないはずのドライブシャフトと後輪デフが表現されています。ダイヤペットの底板にはきちんと調べたと思われるそこそこリアルな駆動部とトレーリングアーム式リアサスペンションが表現されています。チェリーが前輪駆動車であることは簡単に調べがつきますので、ノレブのような老舗ブランドが何故このような間違いを犯したのかはよくわかりません。ただ最近の新興ブランドのミニカーでは適当に作った底板を見かけますので、これは製造メーカー(中国)が適当にやったことで、ノレブのチェックが甘かったのでしょう。

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=932

NISSAN SUNNY 1200GL (B110) 1970 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

日産 サニー 1200GL B110型 日本 1970年

1970年に日産 サニーは2代目 B110型にモデルチェンジしました。初代のシンプルなスタイルを継承しつつ、ボディは一回り大きくなりました。ライバルのトヨタ カローラ 初代は曲面の多いデザインだったので、サニーの角ばったデザインは好対照でした。カローラと同様に前輪にストラット式独立懸架サスペンションが採用されました。エンジンは4気筒1.2L(68-83HP)のA型で、3段AT/4段MT変速で最高速160Km/hの性能でした。先代同様に2ドア/4ドアセダン、2ドアクーペ、商用バン、トラック(1971年登場)がありました。

発売当初の広告コピー「隣のクルマが小さく見えます」はトヨタ カローラ (1.1エンジン)を揶揄したもので、当時のトヨタと日産の販売合戦を象徴したものとして有名です。カローラはサニー 2代目登場の数か月後に1.2Lエンジンの2代目にモデルチェンジし、さらに数ヶ月後1.4Lエンジンを追加しました。これに対抗して1971年にサニーも1.4L(85-95HP)L型エンジンを搭載しホイールベースを延長したエクセレント シリーズを追加しました。(実車画像→ 日産 サニー エクセレント クーペ) 1972年のマイナーチェンジで内外装が変更されました。サニー B110型はツーリングカーレースのベース車として使用され、レース用にチューニングされた1.3L(175HP)エンジンを搭載したレースカーは国内のツーリングカーレースで大活躍しました。1973年にサニー 3代目 B210型にモデルチェンジしました。

ミニカーは1971年に発売されたダイヤペット製の当時物です。シンプルなボディがうまく再現されていて、当時のミニカーとしてはリアルな造形で良く出来ていました。ボンネット/ドア/トランク開閉のフルギミック付きで、ギミックの立て付けも上手くなりました。これはダイキャスト鋳造を得意とする新規の協力工場(3番工場)が担当したからだったそうで、同じ工場が担当した同様に良い出来ばえのクーペもありました。これ以外の当時物ミニカーはトミカのクーペとクーペ レース仕様、モデルペットのエクセレント クーペがありました。当時物以外ではトミカ リミッテドのクーペ、エブロのクーペとトラック、日産/国産名車コレクションのクーペとトラック、ENIF(レジン製)のクーペ、イグニションモデル(レジン製)のトラックなどがあります。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1971年に発売された同じダイヤペット製の当時物 日産サニー クーペ 1200GL (1/40 型番212)の画像です。上記のセダンと同じ工場が担当していたので、セダンと同様のリアルな造形で良く出来ていました。ボンネット/ドアが開閉するギミック付きです。トランクに開閉ギミックを付けなかったのは、実車のファーストバックスタイルを綺麗に再現する為だったと思いますが、その狙い通りに綺麗なリアの造形が出来ていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームとリアの画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1972年に発売されたモデルペット製の当時物 日産 サニー エクセレント 1400 クーペ (1/42 型番47)の画像です。ホイールベースが延長されたサニー エクセレントをモデル化しています。サニー エクセレントの特徴であった少し豪華なフロントグリルがうまく再現されているなど、まずまずの良い出来ばえでした。ただし当時流行りだったスピードホイールの見た目が良くないです。エクセレント シリーズはフロントオーバーハングも延長されていたので、上記のダイヤペット製のクーペとサイドビューを比較するとその違いがミニカーでも分かります。ボンネット/ドア/トランク開閉のフルギミック付きで、ギミックの立て付けはさほど悪くはないですが、ダイヤペットのようにトランク開閉ギミックを付けなければリアがすっきりした造形になったでしょう。なおサニー エクセレント B110型のミニカーはこれしかありません。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームとリア/トランク開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2001年に発売されたエブロ製の 日産 サニー クーペ 1200GX (1/43 型番43177)の画像です。エブロらしい正確なプロポーションで、実車の雰囲気が良く再現されていました。フロントグリル/灯火類や室内などの細部の仕上げもリアルでとても良い出来ばえでした。サニー クーペ B110型の1/43量産ミニカーとしては、現時点(2024年)でベストの出来ばえでしょう。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2010年に発売されたアシェット製 日産名車コレクションの 日産 サニー 1200GX クーペ (1/43 No.35)の画像です。メーカーはノレブで、一見したところでは上記のエブロ製とおなじような出来ばえに見えますので、安価な雑誌付きミニカーとしてはかなり良い出来ばえでした。ただ室内の仕上げレベルなどはエブロにはかないませんが、安価な雑誌付きミニカーの値段相応の仕上げでした。同じ型の色違い(白)が国産名車コレクションのNo.13でも発売されました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

日産 サニー トラック B120型はサニー 3代目 B210型が登場した後も国内向けは1994年、海外向けは2008年までマイナーチェンジを繰り返しながら長期間生産され、サニトラの愛称で呼ばれました。以下は2009年に発売されたアッシェット製 日産名車コレクション製の日産 サニー トラック (1/43 No.27)の画像です。メーカーはノレブで上記のクーペ同様に雑誌付きミニカーとしては良く出来ていました。同じ型の色違い(白)が国産名車コレクションのNo.82にもありました。サニー トラックは2001年にエブロがモデル化していましたが、それ以外はありませんでしたので車種的には貴重な存在でした。ただ最近になって新興ブランド(ハイストーリーなど)が、カスタマイズされたサニー トラックなどをたくさんモデル化しています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=933

NISSAN PATROL 300H-60 (G60H) 1970 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.07m 全幅約1.72m エンジン 変速機: 4気筒 4L 130HP 3段変速 パートタイム4WD(FR 2WD)

性能: 最高速125km/h データーベースで日産 パトロール/サファリのミニカー検索

日産 パトロール 300H-60 (G60H) 日本 1970年

ジープタイプの4WD車 日産 パトロール 初代は1951年に登場しました。元々は警察予備隊(現在の自衛隊)で使用する小型トラックとして開発されたようですが、競争入札で三菱のジープ(ウィリス ジープ CJ3Aのノックダウン生産)に負けたので、民生用として販売されたようです。ジープと同じはしご形フレームにリーフリジッド サスペンションという構造で、パートタイム4WD駆動方式でした。全長X全幅が3.65mX1.74mと本家のジープより少し大きく、積載量もジープの1/4tより大きい1/2tでした。当初のエンジンは6気筒3.7L(82HP)で、1958年に4L(125HP)に拡大され、3段変速で最高速120㎞/h(4L仕様)の性能でした。(実車画像→ 日産 パトロール 初代)

日産 パトロール 2代目(60型)が1960年に登場しました。ランドローバーに似たフェンダーを持つボディを採用していました。ホイールベースが異なる3タイプ(2200/2500/2800㎜)のモデルがあり、ホイールベースの長いタイプには「ファイヤーパトロール」という名前の消防車仕様があり、悪路走破性を生かして山間部や積雪地などで使用されました。パトロール 2代目はほとんどが国内の業務用や輸出用として使われたようです。1980年に3代目(160型)にモデルチェンジし、その際に国内向けは名前をサファリに変更しました。

ミニカーは2017年に発売された、アシェット製 国産名車コレクションで、メーカーはイクソです。日産 パトロール 2代目のロングホイール版(2500mm)のハードトップ仕様 G60Hをモデル化しています。イクソは海外(南米向け?)でこれと同じものを販売しており、それの前後のナンバープレートだけを変更しているようです。その為左ハンドルでドアミラー仕様となっています。柔らかい材質で折れる心配のないドアミラーは海外の安全基準に配慮したものでしょう。プロポーションが良く実車がうまく再現されていて、安価な雑誌付きミニカーとしては上々の良い出来ばえでした。2024年現在でもパトロール 初代のミニカーはなく、2代目のミニカーはトミカ リミッテドの消防車仕様 1/64とグリーンライトの1/64ぐらいしかないようなので、このミニカーは車種的には貴重なモデルでした。以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1930

TOYOTA CROWN AMBULANCE (FS55V) 1970 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約5.49m 全幅約1.7m エンジン 変速機: 6気筒 3.9L 130HP 4段変速 3段自動変速

性能: 最高速150km/h データーベースでトヨタ 救急車のミニカー検索

トヨタ クラウン 救急車 FS55V型 日本 1970年

トヨタ クラウン 3代目(MS50)をベースにした救急車(FS55V型)が1968年(昭和43年)に登場しました。正式名称はトヨタ 救急車で、ボディ前半はクラウン(MS50)ですが、後部は救急車専用ボディとなっていました。当時のバスやトラックなどに使われたF型6気筒3.9L(130HP)高出力エンジンを搭載していました。救急車は1970年代後半になると、後述するトヨタ ハイエース 救急車のような1ボックスカーを使ったものが主流になりましたので、トヨタの乗用車ベースの救急車としてはこのクラウンあたりが最後となりました。

ミニカーはダイヤペット製の当時物で、1971年に発売されました。クラウン 3代目 後期型の救急車(FS55V型)をモデル化しています。前述したクラウン 3代目のミニカーとは別物で、救急車として専用の型を起こしていました。専用の型を起しただけあってクラウン 救急車がリアルに再現されていて、当時のミニカーとしては素晴らしい出来ばえとなっていました。昭和時代の緊急車両のシンボルであった丸い赤色灯とフェンダー上のサイレンに郷愁を感じます。

このミニカーの当初の型番は203で、その後型番P25に変わり、荷台に電池ボックスが付けられてライト点滅ギミックが付いた型番P26、電子ブザーによるサイレンギミックが付いた型番P27などバリエーションが作られました。これは型番203の初期物ですので金属製ホイールが使われていますが、P26以降ではプラスチック製に代わりました。ボンネット/ドア/リアドアが開閉するギミック付きです。以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/リアドアを開いた室内の画像です。室内後部にはストレッチャーらしき台と治療用ベッドが再現されています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は車体後部の側面/俯瞰画像です。なお屋根に表示されている赤十字マークは実車にはなかったようですが、救急車のミニカーであることをアピールする為に付けたようです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1652

サラブレッド期 ← ページ « 前へ 1...119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ...298 次へ »

当サイト掲載記事の無断転載を禁じます。

Copyright(C) 2004-2025 MINIATURECAR MUSEUM All rights reserved.