ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

GAZ A 1932 RUSSIA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

ガズ A ロシア 1932年

1910年代のロシアではルッソ バルト社が自動車を製造していましたが、1910-1920年代のロシアの自動車産業は未発達の段階でした。その為当時のロシアはアメリカのフォード社から乗用車やトラックを数万台規模で調達していました。1922年に成立したソビエト連邦(ソ連)は自動車の国産化を進める為、フォード社との共同事業としてガズ(GAZ: Gorkovsky Avtomobilny Zavod 露語で:ゴーリキー自動車工場の意)社が1929年に創立されました。ガズは自動車製造工場を新設し、フォードの部品を使ってライセンス生産を行うことになりました。

1932年にフォード A型のライセンス生産である中型乗用車ガズ Aが登場し、ほぼ同時にフォード AA型のライセンス生産であるトラック ガズ AAも登場しました。1935年までに約10万台の車両(主にトラック)が生産され、フォードとソビエト連邦の契約は終了しました。その後製造技術を習得したガズはフォード V8をベースとしたガズ M1を1936年から生産し、1941年頃からは独自開発した国産車ガズ 11や初の全輪駆動車ガズ 61の生産が始まりました。(実車画像→ ガズ 11)

ミニカーは1985年頃に発売されたと思われるソ連製のミニカーです。(オークションで入手したので正確な発売時期がわかりません) ガズ Aの初期型をモデル化していますが、本家のファード A型と比べるボディの丸みが少なく古臭い感じがします。(ガズ Aはファード A型の一世代前のボディの型を使っていたようです) 1980年代のミニカーとしては、フロントグリル/バンパー/ホイールが金属製でレトロな作風でしたが、かなり正確に実車がモデル化されていました。ドアが開閉するギミック付きです。1970年代に日本国内に輸入されたソ連製ミニカーは粗悪なダイキャスト材が使われているなどあまり出来が良くなかったのですが、1980年代に作られたと思われるこのガズ Aはかなり良い出来ばえに変わっていました。これ以外のガズ A/AAのミニカーはブッシュのAA 1/87、ソ連の車をモデル化しているDIP MODELS(レジン製)のA タクシー、デアゴスティーニのミニカー付雑誌 「Auto Legends USSR」シリーズのAなどがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=2013

BUGATTI T41 ROYALE No.41131 LIMOUSINE PARKWARD 1933 FRANCE

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約6m 全幅約2m 車重約3t エンジン 変速機: 8気筒 12.7L 290HP 4段変速

性能: 最高速180km/h? データーベースでブガッティ T41のミニカー検索

ブガッティ T41 ロワイヤル No.41131 リムジン パークウォード (4号車) フランス 1933年

ブガッティ T41 ロワイヤルに関する解説は前述したT41 1号車のページに記載していますので、ここではそれを省略します。ブガッティ T41 4号車はイギリス人のカスバート W フォスター (Cuthbert W. Foster)大佐が1933年に購入しました。イギリスのコーチビルダー パークワード(Park Ward)社がイギリス的な落ち着いた雰囲気のリムジーンボディを架装しましたので、フォスターカー又はパークウォード リムジンと呼ばれています。実車の写真ではフロントグリル上にブガッティ T41のシンボルである象のマスコットが付いていますが、フォスター大佐は以前に所有してお気に入りであったロールス ロイスと同じフライイング レディのマスコットを付けていたとも言われています。

1946年にイギリスのブガッティのディーラー ジャック レモン バートン(Jack Lemon Burton)に売却されました。その後1956年にアメリカのブガッティ コレクターであるジョン シェイクスピア(John Shakespeare)に売却され、彼のブガッティ コレクションの1台となりました。その後財政難に直面したシェイクスピアは、1963年に彼の車のコレクションを同じブガッティ コレクターであるフリッツ シュルンプ(Fritz Schlumpf)に売却しました。現在は「シュルンプ コレクション」としてフランス国立自動車博物館に1号車 クーペ ナポレオンと一緒に展示されているそうです。

この車は最近まではミニカーがありませんでしたが、2008年ごろにフランスのミニカー付き雑誌「VOITURES CLASSIQUES」シリーズのNo.48でモデル化されました。画像はその「VOITURES CLASSIQUES」のWEBサイトから拝借しました。メーカーはイクソで、同社のクラシックカーはいずれも良い出来ばえでしたので、このブガッティ T41 4号車のミニカーもかなり良い出来ばえであるはずです。実物を入手したいのでイクソのカタログモデルとして発売されるのを待っているのですが、2024年現在でまだ発売されていないようですので、たぶんもう発売されないでしょう。

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=247

BUGATTI T59 1933 FRANCE

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.2m? 全幅約1.63m? エンジン 変速機: DOHC 8気筒 2.9L スーパーチャージャー 250HP 4段変速

性能: 最高速240km/h? データーベースでブガッティ T51/T54/T59のミニカー検索

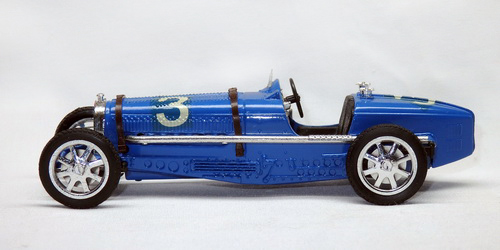

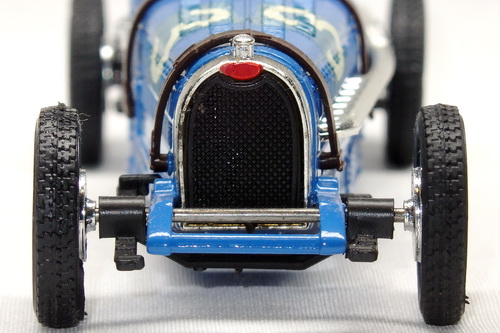

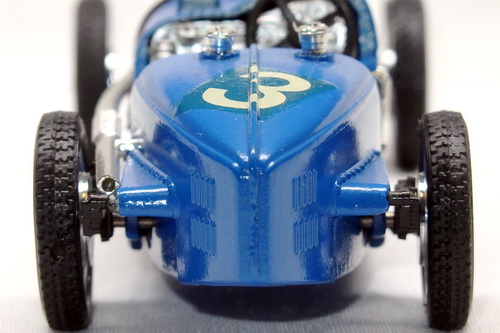

ブガッティ T59 フランス 1933年

1920年代の傑作レーシングカー ブガッティ T35の後継車として、T51が1931年に登場しました。T51のエンジンはT35BのOHC 3バルブ8気筒2.3Lスーパーチャージャー(138HP)エンジンをDOHC 2バルブに変えて160-180HPにパワーアップしたものでした。外観的には、T51はT35とほぼ同じでした。1931年に排気量を4.9L(250HP以上)に拡大し、ホイールベースを延長したT54が登場しました。なおT51/T54は単座ではなく助手席の付いた2座のマシンでした。

1934年から始まった750㎏フォーミュラー(現在のF1)に向けて、ブガッティ最後のグランプリカーとなったT59が開発されました。T59は改良したT54のシャーシにDOHC 8気筒2.9Lスーパーチャージャー エンジンを搭載していました。1933年のスペイン GPに参戦し結果は4位とリタイアでした。1934年には排気量を3.2L(250HP)に拡大し、フランスGPで4位となっています。T59は美しいデザインのマシンでしたが、メルセデス ベンツ GPなどの強いドイツ勢に対して総合的な競争力で劣っていました。

そこで単座化などでシャーシを軽量化し、T50用の8気筒5Lエンジンをベースとする4.7L(402HP)/4.4L/3L(275HP)エンジンを搭載した改良型T59/50Bが1936年に開発されました。(外観も大幅に変わっていました) ただ基本設計が古いシャーシでは、このハイパワーを生かすことができませんでした。当時のブガッティは財政的に困窮しており、レースの予算は主にT57G(タンク)を有するスポーツカーレースに向けられてました。その為T59はこれ以上改良されることはなく、あまり活躍できませんでした。(実車画像→ ブガッティ T59/50B)

ミニカーは1981年頃に発売されたブルム製で、T59をモデル化しています。このミニカーがどのレースの参戦車をモデル化しているのかは明確ではないのですが、1933年式となっているのでたぶんスペイン GPに出場した車(#3ではないですが)をモデル化しているのだと思われます。この型番R042は2022年に再生産された際には1934年 フランスGP #14 に仕様が変更されました。こんな具合でブルムの初期のミニカーには時代考証が適当なものが多かったです。時代考証は今一つでしたが、ホイールやインパネのリアルな造形などは1981年当時のミニカーとして良くできていました。ブルムは10種類ほどのバリエーションを作っています。これ以外のT59のミニカーはBブラーゴの1/18などがあります。T51のミニカーはマッチボックスの1/35があり、T54はミニチャンプスのロードスターがあります。以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1981年に発売されたブルム製のブガッティ T59 1933 (1/43 型番R041)の画像です。上記のバリエーションで、これはおそらく1933年のフランスGPでリタイアした#4をモデル化しているのだと思われます。上記R042との違いは助手席がカバーされていてホイールがスポークホイールに変えられています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1989年に発売されたブルム製のブガッティ T59 1933 (1/43 型番R173)の画像です。これも上記のバリエーションで、リアタイヤがダブルタイヤとなっています。これも実車が不明ですが、たぶんT59を開発していた際のテスト用の車だと思われます。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

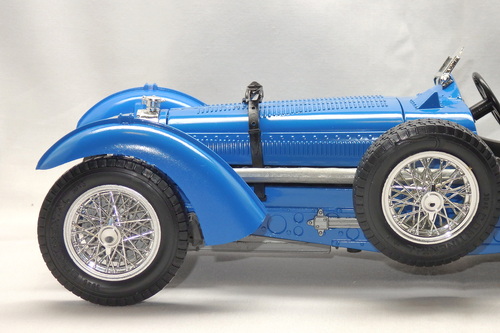

以下は1979年に発売されたBブラーゴ製のブガッティ T59 1934 (1/18 型番3005) の画像です。ヘッドライトやフェンダーを装備したストリート仕様をモデル化しています。1/18なので全長約250㎜の大きなサイズのミニカーで、Bブラーゴ製の1/18は大スケールミニカーの先駆けとなったものでした。エンジン/サスペンションやコクピットなどがかなり正確に再現されていて、当時のミニカーとしてはかなりレベルの高い出来ばえでした。(ただ当時の価格は6800円で、高価なミニカーでしたが) (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームとリア/前輪操舵ギミックの画像です。ボンネットを固定するベルトは軟質プラスチック製で本物のベルトのように固定できます。前輪操舵ギミックはステアリングホイールと連動しています。なお実車ではボンネット右下にあるロッドが前輪を操舵するのですが、さすがにそこまでリアルには再現されていません。 (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1751

CITROEN 8CV ROSALIE 1933 FRANCE

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.2m 全幅約1.7m エンジン 変速機: 4気筒 1.5L 32HP 3段変速

性能: 最高速90km/h データーベースでシトロエン ロザリーのミニカー検索

シトロエン 8CV ロザリー フランス 1933年

シトロエンは1931年から1937年にかけてフランスのモンレリーサーキットで耐久走行試験の世界記録に挑戦しました。最初に使われた車はロザリーという名前が付けられたC6で、ボディを流線形に変えて1.6Lエンジンをチューンして搭載していました。この車は1931年に22日間の耐久走行の世界記録を達成し、1932年にロザリー IIが13万6083kmを54日間で走破して世界記録を達成しました。さらに1933年には1.4Lエンジンを搭載したロザリー III(プチ ロザリー)が平均時速93.4km/hで30万kmを133日間で走破して世界記録を達成しました。(実車画像→ 速度記録車 ロザリー 1933年)

1932年にシトロエンは8CV、10CV、15CVの3シリーズの新型車を発表しました。この3シリーズは前述した耐久走行記録を達成した車の名前に因んで「ロザリー」の愛称で呼ばれ、シトロエンとしては最後の後輪駆動車となりました。8CV、10CVは4気筒1.5L/1.8Lエンジンを搭載したC4の後継車で、少しサイズの大きい15CVは6気筒2.7Lエンジンを搭載したC6の後継車でした。ハート型のフロントグリルに二重の山形(ダブル シェブロン)のエンブレムがついたフロントデザインはこのシリーズから始まりました。1934年に8/10CVはエンジンを変更して7/11CVとなり、1938年まで生産されました。

ミニカーは1978年頃に発売されたエリゴール製です。ロザリー(プチ ロザリー)と呼ばれた一番小さい8CVをモデル化しています。先代のC4に比べると少し愛嬌のあるデザインの小型車で、ミニカーはこの実車の雰囲気をうまく再現していて良く出来ていました。エリゴールにはタクシー仕様のバリエーションもありました。これ以外のロザリーのミニカーはノレブ初期のプラスチック製がありましたが、このエリゴール製のロザリーはそのノレブ製のロザリー(1/43 型番35)の型を流用していたようです。最近の物ではノスタルジーが耐久走行記録車と15CV ファミリアーレ、ノレブが耐久走行記録車をモデル化しています。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1979年頃に発売された上記のバリエーションでエリゴール製のシトロエン ロザリー タクシー (1/43 型番1035)の画像です。左側ドアの手前に付いている四角い箱がタクシーメーターです。やや見難いですが箱の上には「FARE(運賃)」と表示されています。 (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=267

GM CADILLAC 452C V16 PHAETON FLEETWOOD 1933 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

GM キャディラック 452C V16 フェートン フリートウッド アメリカ 1933年

1930年に登場したV型16気筒エンジンを搭載したGM キャディラック 452は初年度に約3000台が生産されました。コーチビルダーのフリートウッドがリムジーンやコンバーチブルなどのボディを架装し、価格は最低でも5000ドル(現在の2000万円ぐらい)と非常に高価でした。1929年に世界大恐慌が起こりアメリカは不況の真っ只中でしたので、452のような高級車を購入できたのはごく限られた富裕層だけでした。

V型16気筒エンジンを搭載したキャディラックは初年度以降は年間100台ほどしか売れませんでした。1933年には限定生産車種となり、シリアルナンバーを記したプレートが車に取り付けられたそうです。画像のミニカーがモデル化している実車は1933年にマイナーチェンジされた452Cにフリートウッドが架装したフェートン(4ドア オープン)で、1930年代の有名な歌手/俳優 アル ジョンソン(Al Jolson)が発注したシリアルナンバー56番の車ということです。当時の価格は8000$(現在の3200万円ぐらい)だったそうで、実車はアメリカの国立自動車博物館(NATIONAL AUTOMOBILE MUSEUM かつてのハーラー自動車ミュージアム)に保管されているようです。

ミニカーはシグネチャー(YAT MING)製のクラシックカーシリーズで、2006年頃に購入しました。1/32と中途半端なスケールですが、そのサイズを生かしてドア/ボンネット開閉などのギミック付きで室内やエンジンもそこそこ再現してありました。ただし1/18ほど精密ではないので、その分値段は控えめ(約2500円)で、財布の軽い私のお気に入りのクラシックカーシリーズでした。このキャディラック V16もプロポーションが良く、室内/エンジンなどの細かいところもきちんと作ってありました。フロントグリル上のマスコット(FLYING LADYと呼ばれる女神像)も大きめですが、うまく再現されていました。前ドア/ボンネットが開閉し前輪の操舵ギミック(ハンドルと連動しない)も付いています。 以下はフロント(マスコット拡大)/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1990年に発売されたマッチボックス製のGM キャディラック 452 V16 1933 (1/46 型番Y34)の画像です。年式から後期型のV16 452Cで、運転席がオープンになっているフォーマルなクーペ デビル形式のセダンをモデル化しています。マッチボックスのYシリーズ初期物は安価故に細部が簡略化されているものが多かったのですが、1990年代以降のYシリーズは少しレベルの高い物になりました。(価格も少し高くなりました) この452 V16も内装などの仕上げは簡素でしたが、クラシックカーのミニカーとして結構良く出来ていました。ただし縮尺が1/46と中途半端なのが今一つでした。またフロントグリルは結構リアルですが、グリル上のマスコットが少し大き過ぎます。(大きめに作るのは良いのですが、これは見た目のバランスが悪いです) (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント(マスコット拡大)/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1990年に発売されたマッチボックス製のキャディラック V16 消防車 1933 (1/43 型番YFE03)の画像です。これはクラシックな消防車をモデル化したマニア向けのFIRE SERIESの1台で、マニア向け故にかなりレベルの高い出来ばえとなっていました。ミニカーの紙箱にはモデルとなった消防車の簡単な説明が記載されていました。それを翻訳すると「1930年代、自動車メーカーが頑丈な自動車を消防車に置換えることは珍しいことではありませんでした。このキャデラック シリーズ 452 フェートンは水冷直列16気筒エンジンを搭載した、まさに最高級の1台でした。175HPのエンジンを搭載し、従来の自動車よりも早く火災現場に駆けつけることができました。」とのことです。最上級車であったキャディラック 452 フェートンを消防車に改造したのではなく、そのシャーシを使って消防車を架装したのでしょう。452ではありませんが、V型8気筒エンジンを搭載した353の消防車の実車画像がWEB上にありましたので、この452ベースの消防車も多分実車があったのでしょう。ボディの後部には送水ポンプ/接続配管が再現され、消防ホースやはしごなどもリアルに仕上げてありました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)