ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

MOSKVITCH 403 1958 RUSSIA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

モスクビッチ 403 ロシア 1958年

旧ソビエト連邦の自動車会社モスクワ自動車工場(Moscow Automotive Plant)は前述したガズ(GAZ)と同時期の1929年に創業しました。ガズと同様に当初はフォード A型をベースにしたガズ Aやガズ AA(トラック)を生産していたようです。第2次大戦後にドイツから接収したオペル カデットの生産設備を移設し、1947年から戦前型のカデットをコピーした車にモスクビッチ 400という名前を付けて生産を始めました。モスクビッチとは「モスクワっ子」?という意味です。(実車画像→ モスクビッチ 400 1947)

モスクビッチ 400は1954年にボディを変更して401となり、1956年にはさらにボディを一新した402に切り替わりました。1958年にはエンジンを1.4L(45HP)にパワーアップしグリルを変更した403に、さらにその改良型の407に発展しました。407は4気筒1.4L(45HP)エンジンを搭載し4段変速で最高速120km/hの性能でした。派生車として4輪駆動車の410やワゴン(バン)の424があり西側諸国へも少数が輸出されました。1964年に407は外観を一新して408にモデルチェンジしました。(実車画像→ モスクビッチ 407)

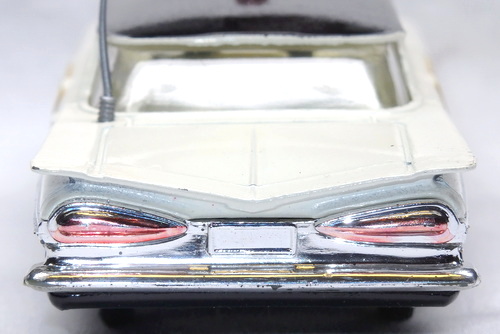

ミニカーは1977年に発売されたソ連製で、モスクビッチ 403をモデル化しています。ソ連製ミニカーが日本国内に本格的に輸入されたのは1977年で、この時期にかなりの種類が販売されました。ほとんどモデル化されていなかったロシア製乗用車のミニカーということで、私もミニカー専門店でこのモスクビッチなどを購入しました。モスクビッチはプロポーションが良く細部の仕上げもそこそこで当時のミニカーとしては良い出来ばえでした。また金属製パーツを多用したやや古くさい作風が実車の雰囲気を再現するのに良く合っていました。購入当初から塗装の状態はいまひとつでしたが、現在は経年劣化で塗装の一部がヒビ割れています。ドアとトランクが開閉するギミック付きですが、使われた亜鉛合金の質が悪かったようで、ドアを開けようとしたらドアの窓枠が破損してしまいました。(画像で左前ドア窓枠の破損が分かります) この時期に輸入されたソ連製ミニカーは当時のソ連の民生用製造業の品質レベルを反映していて、使用しているダイキャスト材には粗悪な物が多く、経年劣化で破損するものがありました。その後も1980年代までソ連製ミニカーは単発的に輸入されていましたが、徐々に品質レベルは向上していきました。これ以外のモスクビッチのミニカーはヘルパの403 1/87、IST MODELSの400/401/402/407 1/43などがあります。 以下はフロント/リア(トランク開閉)の拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は梱包箱の画像です。当時のソ連の経済状況を反映していて紙箱には質の悪い紙が使われていました。画像では良くわからないと思いますが、箱の紙はかなり安っぽい物です。 (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=904

GM CADILLAC SERIES 62 1959 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約5.72m 全幅約2.03m エンジン 変速機: V型8気筒 6.4L 325HP 4段自動変速

性能: 最高速201km/h データーベースでキャディラック 戦後 60系のミニカー検索

GM キャディラック 62 アメリカ 1959年

1959年に登場したGM キャディラック 62 6代目は、4灯式ヘッドライトが採用されるなど大幅なデザイン変更が行われました。この6代目はテールフィンが史上最大の大きさになったことで有名なモデルでした。このテールフィンには2連の尖ったテールライトが付き、またリアのバンパーの両端はジェット機の排気口のような形状(ここも赤く光る)になっていて 、ここまでやるかといった派手なデザインでした。なお1959年式のGMのオールズモービル 98やビュイック エレクトラも大きなテールフィンを備えていました。(実車画像→ GM オールズモービル 98 1959、GM ビュイック エレクトラ 1959)

全長約5.7m全幅約2mの巨大な車で、現在では考えられないほどボンネットとトランクのスペースが大きいです。(このスペースの贅沢な使い方が伸びやかなデザインを実現しているのですが) 2/4ドアハードトップと2ドアコンバーチブルがあり、そのハードトップは細いピラーで大きく開放的な窓を持つ独特のデザインでした。パワーブレーキ、パワーステアリング、4段自動変速機、パワーウィンドウ、パワーシート、エアコン、電動格納式ソフトトップなどを既に装備していました。(実車動画→ GM キャディラック エルドラド 1959) 1961年にキャディラック 62は7代目にモデルチェンジしました。

ミニカーは1989年頃に発売されたビテス製です。ビテスは1940-50年代のアメリカ車をいくつかモデル化していましたが、そのアメリカ車シリーズの一台です。4灯式ヘッドライトの派手なフロントグリル、細いピラーのハードトップ、大きなテールフィンとそこに付いた尖ったテールライトなどがうまく再現されていました。室内も大きなステアリングホイール、コラムシフトレバーやインパネが良く再現されていました。バリエーションでコンバーチブルもありました。これ以外のキャディラック 6代目のミニカーは、ディンキーの当時物、マッチボックス ディンキーの1/43、フランクリン ミントの1/24と1/43、ダンバリー ミントの1/24、ブッシュの1/87、オートアートの1/18、マイストの1/18などたくさんあります。以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は上記のビテス製のバリエーションで、GM キャディラック 62の「JUST MARRIED(新婚ほやほや)」仕様 (1/43 型番382)の画像です。ボディにはJUST MARRIEDのロゴが描かれ、運転手と新婚カップルのフィギュア付きで、車の後ろには引きずって大きな音を立てるブリキ缶(コップ)まで付いていました。昔のミニカーにはこのような遊び心のある楽しいミニカーがありました。(2000年頃までは老舗ブランドがこのような遊び心のあるバリエーションを作っていましたが、最近はないですね) (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1988年に発売されたフランクリン ミントの50年代シリーズのGM キャディラック エルドラド ビアリッツ 1959年 (1/43 型番KE21)の画像です。ヘッドライトにメッキパーツを使ったややレトロな作風ですが、実車の雰囲気がうまく再現されていました。ボンネット/ドアが開閉し、室内/エンジン/シャーシなどもリアルに再現されていました。特に室内は1/43サイズながら、この当時のアメリカ車の豪華な内装が良く再現されていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリアの拡大画像です。1/43サイズながらV型8気筒エンジンは結構リアルに再現されていました。ボンネットの内側を黒塗装しているのも凝った仕上げです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1991年頃に発売されたマッチボックス ディンキー製のGM キャディラック 62 クーペ デビル 1959年 (1/43 型番DY007)の画像です。マッチボックス傘下でディンキー ブランドを一時的に復活させて発売したミニカーで、往年のディンキー製ミニカーのファンであったマニア向けに販売されました。したがってややレトロな作風になっていましたが、プロポーションが良く実車の雰囲気がうまく再現されていました。フロントグリルと前後バンパーを金属製パーツにすれば、往年のディンキー製らしくなりますが、さすがにそこまではやっていません。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

キャディラック エルドラドのミニカー→ データーベースでキャディラック エルドラドのミニカー検索"

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=368

GM CHEVROLET IMPALA 1959 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約5.5m 全幅約2m エンジン 変速機: V型8気筒 5.7L 250HP 3/4段手動/2段自動変速

性能: 最高速183km/h データーベースでシボレー インパラのミニカー検索

GM シボレー インパラ アメリカ 1959年

1958年にGM シボレー ベルエアの高級仕様としてインパラ スポーツパッケージ(インパラ初代 クーペとコンバーチブルのみ)が設定されました。1959年に登場したシボレー インパラ 2代目はベルエアよりも上級なシボレーの最上級車として設定され、4ドアセダン/ハードトップも追加されました。このインパラ 2代目の最大の特徴はリアの大きく派手なテールフィンで、後方から見るととても印象に残る車でした。前述したシボレー ノマドの跡を継ぐ「Halo Model(客寄せパンダの意)」の役割があったこともうなずけます。エンジンは6気筒3.9Lとこの頃からGMの大衆車でも一般的になったV型8気筒4.6L/5.7L(250HP)が搭載されました。

派生車として1959年に登場したシボレー エルカミーノは荷台のあるピックアップながら、派手なテールフィンのデザインとなっていました。(実車画像→ シボレー エルカミーノ 1959) インパラは1960年のマイナーチェンジで、フロントとテールライトのデザインが変更されました。インパラ 2代目の総生産台数は約49万台で1961年に3代目にモデルチェンジしました。なおその頃には売り物だったテールフィンは飽きられていましたので、3代目ではその面影は残っていたものの大人しいデザインとなりました。(実車画像→ シボレー インパラ 1961)

ミニカーは1988年に発売されたビテス製のアメリカ車シリーズのひとつで、インパラ コンバーチブル 1959年式をモデル化しています。このシリーズはビテスとしては初期の物で、1950-1960年代のアメリカ車を10数車種ぐらいモデル化していました。(一部は少しリファインされて2010年代まで販売されていました) いずれも当時としてはかなり良い出来ばえで、このインパラも特徴的なフロントとリアの造形が良く再現されていて、赤いカラーリングが良く似合っていました。これはコンバーチブルですが、バリエーションで幌を立てたもの、ハードトップ、ハードトップのレース仕様など数種類ありました。ビテス以外のインパラ 2代目のミニカーはコーギーの当時物、国産のミクロペットの当時物、ビテス系のカルツォ(QUARTZO)のレース仕様、ダンバリー ミントの1/24、レーシングチャンピオンやジョニーライトニングの1/64、スパーク(レジン製)など非常にたくさんあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1995年頃に発売された上記ビテス製のバリエーション(後から追加されたリミッテド エディション)で GM シボレー インパラ コンバーチブル ランチェロ (RANCHERO) (1/43 型番L080)の画像です。ボンネットに野牛(バッファロー)の角が据え付けてあり、RANCHERO(農場主の意)という名前が付いています。実車が実在したのだと思いますが、このいかにもアメリカ車らしいところが気に入って購入しました。初期のビテスにはこんな感じの遊び心があるバリエーションがありました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1965年に発売されたコーギー製の当時物 GM シボレー インパラ ポリス (1/50 型番481)の画像です。コーギーは型番220でインパラ 4ドアセダンを1960年に発売していて、これは後から追加されたそのポリス仕様でパトライト/アンテナと警察官のフィギュアが追加されていました。当時のコーギーでは大きなサイズのアメリカ車をモデル化するにあたり、アメリカ車以外のミニカー(約1/43)とサイズを揃える為に1/47から1/50でモデル化することが多く、このインパラは1/50となっていました。テールフィンなどのインパラの特徴がうまく再現されていて当時のミニカーとして良く出来ていました。バリエーションでタクシーや消防指令車仕様もありました。インパラの4ドアセダンのミニカーはほとんどモデル化されていないので、その点では興味深いミニカーでした。なお1960年代から1980年代に発売された昔のミニカーは子供のおもちゃで、スケールモデルではなかったのですが、その素朴な造形は捨て難い味わいがあります。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=387

AMC NASH METROPOLITAN 1959 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

AMC ナッシュ メトロポリタン アメリカ 1959年

ナッシュ自動車はGMの5代目社長であったチャールズ W ナッシュ(Charles Williams Nash)がGMを退き、ランブラーを生産していたトマス B ジェフリー社を買収して1917年に設立した会社でした。同社は主に中型車を手がけていましたが、先進技術を採用した優れた車でした。特に高度な設計の直列8気筒エンジン、自動集中シャーシ注油システム、自動車初の温調付ヒーターなどの独自技術を採用してBIG3(GM/フォード/クライスラー)に対抗していました。1950年にはアメリカ初のコンパクトカー ランブラーが登場しこの車は人気がありました。ナッシュ社は1954年にハドソン社を吸収合併して、AMC(アメリカンモータース)が発足しました。

ナッシュ メトロポリタンは1954年に発表されたアメリカ車初のサブコンパクトカー(コンパクトカーより小さい小型車)で、2人乗りの2ドアハードトップ/とコンバーチブルでした。セカンドカーとして販売され4気筒1.2/1.5Lエンジンを搭載し、3段変速で最高速125km/h(1.5L)の性能でした。この車を企画したのはナッシュでしたが、アメリカ車らしく見えないのはイギリスのオースチン ケンブリッチ A40/50/60のパーツを流用していたからでした。当初はナッシュとハドソンの2ブランドで、ナッシュがAMCを発足させてからは AMC メトロポリタンと改名され1962年まで生産されました。(実車画像→ オースチン A40 1954)

ミニカーは1993年に発売されたビテス製です。ビテスとしては初期の物で、実車が小さいので全長89㎜の小ぶりなミニカーでした。小さいながらも実車のイメージがうまく再現されていて細部まで良くできていました。型番L025でハードトップもモデル化されていました。これと同じ物を流用していると思われる物がマッチボックスのYシリーズ(1/43 型番DYG15)でも発売されていました。それ以外ではフランクリン ミントの1/24、アーテルの1/18、ジョニーライトニングの1/64でもモデル化されています。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=448

MERCEDES-BENZ 220SE (W111) 1959 GERMANY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.9m 全幅約1.8m エンジン 変速機: 6気筒 2.2L 120HP 4段変速

性能: 最高速170km/h データーベースでメルセデス ベンツ W111/112のミニカー検索

メルセデス ベンツ 220SE (W111) ドイツ 1959年

現在のメルセデス ベンツ Sクラスに相当するメルセデス ベンツ 220SE (W128)の後継車として、220SE(W111)が1959年に登場しました。ボディは一回り大きくなり縦型ヘッドライトが採用された直線的なデザインになりました。当時のアメリカ車の流行を取り入れてリアフェンダーに小さなテールフィンがついていましたので、俗に「羽ベンツ」と呼ばれました。エンジンは6気筒2.2L(95-120HP)で、220SE(120HP)はボッシュの機械式燃料噴射方式でした。当初は4ドアセダンだけで、1961年に2ドアクーペ/カブリオレが追加されました。

1961年に上級車300 (W189)の6気筒3L(160HP)エンジンを搭載した300SE (W112)が登場しました。W111と同じボディでしたが飾りのクロームモールが増え、エアサスペンション、パワーステアリング、自動変速機が標準装備されました。1962年に300SEにもクーペ/カブリオレが追加されました。1963年にはボディを100mm長くした300SE ラング(LANG:LONGの意)が富裕層向けの最上級車として追加されました。このモデルは後に正式な名前が300SELとなり、この300SELがその後のSELシリーズの初代となりました。1965年にW111/W112の後継車のW108/W109が登場したことで、W112は生産中止となり、W111はセダンのみがエンジンを2.3L(120HP)に変更した後期型となり1968年まで生産されました。W111の総生産台数は約3万台でした。

ミニカーは1996年頃に発売されたビテス製です。ビテスが倒産する数年前の一番出来の良かった頃のミニカーです。プロポーションが良く特徴的なテールフィンもうまく表現されていました。フロントグリルや灯火類、彩色された室内などの細部もリアルに再現されていてとても良く出来ていました。ちょっと変わった位置についているフェンダーミラーも実車に忠実でした。220SE(W111)のセダンの当時物ミニカーは、JRD、テクノ、ジク、ディンキー、ガマ、ノレブ(プラスチック)、ダイヤペットなどがあり、最近の物ではイクソ、ヴィーキングなどでモデル化されています。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

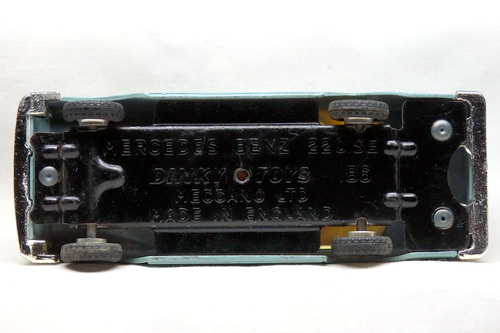

以下は1961年に発売されたディンキー(英)製の当時物 メルセデス ベンツ 220SE セダン (1/48 型番186 全長102㎜)の画像です。縮尺1/48で1/43サイズより小さめですが、プロポーション的にはなかなか良い出来でした。ライト、グリル、バンパーにプラスチックのメッキパーツを使用していたのは、当時としてはかなり高級な仕上げでした。また当時は既に当たり前のギミックとなっていたスプリング サスペンションが付き、それをさらに一歩進めたディンキー独自の前輪操舵ギミックが付いていました。これは車軸を支える部分に動くスペースを設けて車軸全体が回転する構造となっていて、車体を上から押さえつけて左右に傾けることで前輪を操舵できました。(参照ページ→ 前輪操舵ギミックのページ) (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は前輪操舵ギミック動作の画像です。実車の構造とはかけ離れた構造ですが、ミニカーの前輪操舵ギミックとしては一番簡単な構造で壊れにくく、子供が十分楽しめるギミックでした。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1996年に発売されたビテス製のメルセデス ベンツ 300SE (W112) (1/43 型番L149A)の画像です。上述したビテス製の220SEのバリエーションです。220SEと同じボディですが、ボディサイドのモールディングを増やしアンテナ(ラジオ用?)を追加するなどして実車同様に豪華に仕立ててありました。 300SE (W112)の当時物ミニカーはディンキーのクーペ、ジク、マッチボックスのクーペがありました。当時物以外ではミニチャンプスのロング、スパークのカブリオレ、プレミアム クラシックスなどがあります。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)