ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

TOYOTA COROLLA 1500 SE LIMITED (E90) 1987 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.2m 全幅約1.66m エンジン 変速機: DOHC 4気筒 1.5L 85HP 5段変速/4段自動変速

性能: 最高速170km/h? データーベースでトヨタ カローラ/スプリンター 6代目のミニカー検索

トヨタ カローラ 1500 SE リミテッド E90型 日本 1987年

1987年にトヨタ カローラ 6代目/スプリンター 6代目(E90型)が登場しました。先代よりも車高がやや低くなり、少し丸みを帯びた上品なデザインとなりました。エンジンは4気筒1.3L/1.5L/1.6Lと4気筒1.8Lディーゼルで、1.5L以上のガソリンエンジンは全てDOHC16バルブ仕様でした。4ドアセダン、5ドアワゴン、5ドアバンが設定され、5ドアリフトバックはスプリンター シエロとして独立しました。セダンにカローラ初のフルタイム4WD仕様が設定されました。最上級仕様にはパワーウィンドー、電動格納式ドアミラーなどが標準設定されました。

スポーツ仕様のカローラ レビン/スプリンター トレノは2ドアクーペだけとなり3ドアクーペがなくなりました。(実車画像→ トヨタ レビン 1989年) この世代から前輪駆動方式が採用され、エンジンはDOHC 4気筒1.5L(5A-F型)とDOHC 4気筒1.6L(4A-G型 120-140HP)の2タイプで、1.6Lにはスーパーチャージャー仕様(145-165HP)のGT-Zも設定されました。GT-Zはボンネットにパワーバルジがついていました。当時の高性能スペシャリティカー ソアラに似たデザインだったので、ミニ ソアラとして人気がありました。

1989年のマイナーチェンジでバンパーの意匠が変更され、4気筒2Lディーゼルエンジンを搭載するフルタイム4WD仕様車が追加されました。装備が充実した高品質なセダンとして大ヒットし、バブル絶頂期の1990年には年間販売台数が30万台にもなりました。1991年に7代目 カローラ(E100型)にモデルチェンジしました。(実車画像→トヨタ カローラセダン 1991年)

ミニカーは2007年に発売されたトミカ リミッテド製で、最上級グレードのSE リミッテドをモデル化しています。キャビンが少し大き目な感じがしますが、シンプルなセダンであった実車のイメージがそこそこ良く再現されていて良く出来ていました。トミカ リミッテドでは2018年に1600GTもモデル化しています。カローラ 6代目は30万台も売れた大ヒット車なのですが、当時は派手なスポーツカーがたくさんあったので、地味なカローラの当時物ミニカーはありませんでした。なお最近までセダンはトミカ リミッテド製しかありませんでしたが、2024年にハイストーリー(レジン製)がセダン GTをモデル化しました。レビン/トレノのミニカーは2011年にハイストーリー(レジン製)、2021年にMARK43、2024年にホビージャパンが1/64でモデル化しているなどたくさんあります。カローラ 7代目(E100型)のミニカーはBM CREATIONS(1/64)のセダン、ハイストーリー(レジン製)のワゴン、トミカリミッテドのワゴンなどがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

カローラ 7代目(E100型)のミニカー → データーベースでトヨタ カローラ/スプリンター 7代目のミニカー検索"

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1478

TOYOTA CROWN 4-DOOR HARDTOP ROYAL SALOON G (S130) 1987 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.86m 全幅約1.75m エンジン 変速機: DOHC 6気筒 3L 200HP 5段変速/4段自動変速

性能: 最高速180km/h データーベースでトヨタ クラウン S130型のミニカー検索

トヨタ クラウン 4ドア ハードトップ ロイヤル サルーン G (S130) 日本 1987年

1987年にトヨタ クラウン 8代目(S130)が登場しました。先代とほぼ同じデザインながら、特徴であった樹脂パネルのリアピラーがなくなり、全体的に丸みが付きました。先代同様にセダン、4ドアハードトップ、ワゴン(バン)の車種構成でした。4ドアハードトップには3ナンバー規格専用のワイドボディが設定されました。当初のエンジンはDOHC 6気筒2L(135HP)/2L スーパーチャージャー(170HP)/3L(200HP)、6気筒2.4L ディーゼルなどがありました。先進装備として電子制御エアサスペンション、トラクションコントロール、CD ROMによるカーナビゲーション機能を持つエレクトロマルチビジョンが採用されました。

1989年のマイナーチェンジで、フロント/リアの意匠が変更されました。同時に1964年のクラウン エイト以降途絶えていたV型8気筒エンジン(DOHC V型8気筒4L 260HP)を搭載する4000 ロイヤルサルーン Gが追加されました。1990年にDOHC 6気筒2.5L(180HP)エンジン搭載の2500 ロイヤルサルーンが追加されました。1991年に4ドアハードトップがクラウン 9代目(S140)にモデルチェンジしました。セダンは1995年のクラウン 10代目(S150)登場まで、ワゴン(バン)は1999年にクラウン 11代目(S170)をベースにしたクラウン エステートが登場するまで継続して生産されました。クラウン 8代目が登場した時期はバブル景気の真っ只中だったので、月間販売台数でカローラを上回ることがあったほど、販売は絶好調でした。

ミニカーは1988年に発売されたダイヤペット製の当時物で、最上級のロイヤル サルーン Gをモデル化します。ダイヤペットの協力会社の144番工場製で、プロポーションが正確で実車の雰囲気がうまく再現されていました。フロントグリルと灯火類の造形もこの当時の国産ミニカーとしては良く仕上げてあったのですが、今見ると多少物足りない感じもします。実車に即したツートンカラーのカラーリングも当時としてはうまく仕上げてありました。(茶色の色調が少し濃いですが) ボンネット/ドア/トランクが開閉するギミック付きです。これ以外の当時物ミニカーでは同じダイヤペットの1/30、トミカのセダン(1/63)がありました。当時物以外ではHI-STORY(レジン製)が4ドアハードトップ、MARK43(レジン製)がセダン/アスリートをモデル化しています。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。エンジンルームにはV型8気筒エンジンが再現されています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

トヨタ クラウン エステートのミニカー →データーベースでトヨタ クラウン エステートのミニカー検索"

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1445

MAZDA CAPELLA CG (GD) 1987 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.52m 全幅約1.69m エンジン 変速機: DOHC 4気筒 2L 140HP 5段変速/4段自動変速

性能: 最高速180km/h データーベースでマツダ カペラのミニカー検索

マツダ カペラ CG GD型 日本 1987年

1987年にマツダ カペラ 5代目が登場しました。デザインは先代を踏襲し角形ヘッドライトが薄型となるなど、よりスタイリッシュになりました。ボディは当初は4ドアセダン、5ドアハッチバックのCG、2ドアクーペのC2で、1988年にステーションワゴン(バン)のカーゴが追加されました。電子制御4輪操舵システムやフルタイム4WDなどの新技術が採用されました。

エンジンは新開発のDOHC4気筒2Lと先代と同じ4気筒1.8L/1.6Lとスーパーチャージャー付4気筒2Lディーゼルで、5段変速/4段自動変速で最高速180km/h(2L)の性能でした。1988年にこの車をベースにしたパーソナルカーのペルソナが、翌年にはその姉妹車のユーノス 300が登場しました。この頃はマツダの販売チャンネル拡大政策でマツダ車の車種がやたらと増えました。なおペルソナもユーノス 300も一代限りの車でした。(実車画像→ マツダ ペルソナ、マツダ ユーノス 300)

1991年にカペラの後継車として、クロノス(セダン)と、その派生車MS-6(5ドアハッチバック)、MX-6(2ドアクーペ)が登場し、カペラはワゴンのカーゴ以外は全て生産終了となりました。その後販売チャンネル拡大政策が失敗したことから、カペラ 6代目(CG型)が1994年に復活しクロノスは1995年に生産中止となりました。(実車画像→ マツダ クロノス、マツダ MS-6、マツダ MX-6、マツダ カペラ 1994)

ミニカーは1988年に発売されたトミカ ダンディ製の当時物です。5ドアハッチバックのCGをモデル化していますが、全体的な雰囲気(特にヘッドライト/テールライトの造形)がカペラ 5代目よりもカペラ 4代目に近いので、つい最近まで4代目のミニカーだと勘違いしていました。(特にテールライトの造形はあまり実車と似てません) そんな訳でスタイリッシュなボディデザインがうまく再現されていないので、出来ばえはいま一つでした。ただカペラ 5代目のミニカーは最近までこれしかなかったので、その点では貴重なミニカーでした。マツダ特注のディーラー販促品もありました。2017年に国産名車コレクション(イクソ製)でカペラ 5代目の輸出仕様 626がモデル化されました。2020年にハイストーリー(レジン製)がカペラ 5代目のワゴン カーゴをモデル化しています。なおカペラ 6代目は2023年現在でもミニカーがないようです。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します

以下は2017年に発売された国産名車コレクション製のマツダ 626 (1/43 No.306)でメーカーはイクソです。カペラ 5代目の輸出仕様である626 5ドアハッチバックをモデル化しています。実車のスタイリッシュな雰囲気がうまく再現されていて、かなり良い出来ばえでした。安価な雑誌付きミニカーながらフロントグリルや室内インパネなどの細部も良く再現されています。イクソは別ブランドのホワイト ボックスの型番WB231でも、これとほとんど同じものを発売しています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1027

MITSUBISHI GALANT VR-4 (GTI 16V) (E30) 1987 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.56m 全幅約1.7m エンジン 変速機: DOHC 4気筒 2L 145HP 5段変速/4段自動変速 4WD

性能: 最高速205km/h (輸出仕様) データーベースで三菱 ギャランのミニカー検索

三菱 ギャラン VR-4 (GTI 16V) (E30) 日本 1987年

三菱 ギャラン 6代目が1987年に登場しました。サブネームの∑が取れてギャランの名前が復活しました。4ドアセダンだけの設定で、1970年代のギャラン 初代の逆スラントノーズのフロントが復活し、居住性を重視した高い車高で精悍なスタイルになりました。4気筒1.6L/1.8L(94HP)、DOHC 4気筒2L(140HP)エンジンを横置き搭載する前輪駆動車で4WD仕様もありました。その後の三菱車の技術的なベースとなった高性能な傑作車で、1987年の日本 カー オブ ザ イヤーを受賞しています。1988年に姉妹車で5ドアハッチバックのエテルナが登場しました。(実車画像→ 三菱 エテルナ 1988)

1988年に世界ラリー選手権(WRC)Gr.Aに参戦する為のベース車として開発された高性能版のVR-4が追加されました。VR-4はDOHC 4気筒2Lターボ(205HP)エンジンを搭載し4WD、4WS(4輪操舵)、4IS(独立サスペンション)、4ABSの最新システムを装備していました。WRCでは1989年1000湖ラリーでの初勝利など1992年までに5勝し、全日本ラリーでも活躍しました。(1993年からはランサー エボリューションがWRCに登場しました) 1992年にギャラン 7代目にモデルチェンジしました。(実車画像→ 三菱 ギャラン 1992)

ミニカーは1993年に発売されたトロフュー製です。ギャラン 6代目の欧州仕様の高性能版であるGTI 16V(国内のVR-4相当 ノンターボ仕様)をモデル化しています。トロフューはポルトガルのブランドで主にラリーカーをモデル化していますので、このストリート仕様も大きなマッドガード(泥除け)が付いているなどラリーカー仕様です。プロポーションが良く実車の雰囲気がうまく再現されていて、当時のミニカーとしてはまずまずの良い出来ばえでした。ただテールライトなどの灯火類の再現をデカールで済ませているので、そこはあまりリアルではありません。ラリー仕様は初勝利の1000湖ラリー仕様など10数種類があります。これ以外のギャラン 6代目の当時物ミニカーはリーツェの1/87がありました。最近の物ではトミカ リミッテドのVR-4とラリー仕様、イクソのVR-4とラリー仕様、イグニッションモデル(レジン製)のラリー仕様、WIT'S(レジン製)のVR-4、国産名車コレクションなどがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2015年に発売されたアシェット製 国産名車コレクションの三菱 ギャラン VR-4 1992 (1/43 No.245)の画像です。メーカーはイクソで、イクソはカタログモデルでもVR-4をモデル化していたので、それの廉価版仕様でした。廉価版ながら特徴であった大きな2連メーターが再現されているなど室内などの細部も結構リアルで、安価な雑誌付きミニカーとしては良い出来ばえでした。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1384

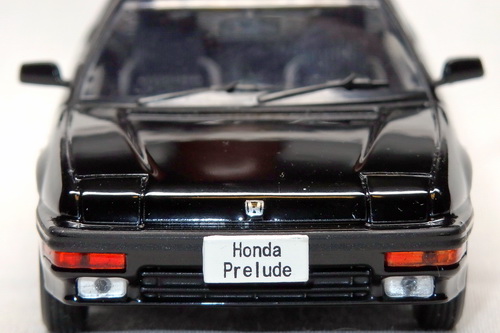

HONDA PRELUDE 1987 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.46m 全幅約1.7m エンジン 変速機: DOHC 4気筒 2L 160HP 5段変速/4段自動変速

性能: 最高速212km/h (輸出仕様) データーベースでホンダ プレリュードのミニカー検索

ホンダ プレリュード 日本 1987年

1987年にホンダ プレリュード 3代目が登場しました。大ヒットした先代のノッチバッククーペ スタイルを踏襲しつつ、さらに洗練されたデザインとなりました。先代は前輪だけダブルウィッシュボーン式サスペンションでしたが、3代目では全輪ダブルウィッシュボーン式となりました。特筆すべきは世界初の機械式4WS(4輪操舵)システムが採用されたことでした。後輪の舵角は前輪舵角が小さいときには前輪と同じ方向に操舵し前輪舵角が大きくなると逆方向に操舵するもので、興味深いシステムでした。PGM-FI(電子制御式燃料噴射)DOHC 4気筒2L(160HP)とSOHC 4気筒2L(110HP)エンジンを搭載する前輪駆動車で、4段AT/5段MTで最高速180km/h以上と高性能でした。

1989年のマイナーチェンジで、リトラクタブルヘッドライトを固定式の角形異形ヘッドライトに変更したプレリュード インクス(INX)が追加されました。これは北米市場の一部でヘッドライト常時点灯が義務化されたことに対応した仕様変更を国内展開したものでした。(実車画像→ プレリュード インクス) プレリュード 3代目は同じようなコンセプトでより女性向けに洗練された? 日産 シルビア(S13)が登場するまでは、先代ほどではありませんが、「デートカー」として人気がありました。1991年にプレリュード 4代目にモデルチェンジしました。

ミニカーは2009年に発売されたアシェット製の国産名車コレクションです。メーカはノレブで、ノレブらしいうまい造形で実車の雰囲気が良く再現されていました。灯火類や室内などの細部もそこそこリアルで、安価な雑誌付きミニカーとしてはかなり良い出来ばえでした。これ以外のプレリュード 3代目の当時物ミニカーはダイヤペットとトミカがありました。当時物以外ではMARK43(レジン製)の前期型/後期型、ホビージャパンの1/18(レジン製)と1/64(ダイキャスト製)、ネオ(レジン製)の輸出仕様などがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1988年に発売されたダイヤペット製のホンダ プレリュード 2.0Si 4WD 1987 (1/40 型番G55)の画像です。ダイヤペットの協力工場の11番工場製でボディ下半分が大き目で車高が高くなっているので、低い車高の実車のイメージから外れていて出来ばえは今一つでした。ボンネット/ドア/トランクが開閉するギミック付きです。同じ型でホイールを変更した仕様変更版が型番SV20で発売されましたが、そちらはコストダウンで?ボンネットのエアダクトとサイドのモールの墨入れとサンルーフの黒いシールが省略されていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンエットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1591

サラブレッド期 ← ページ « 前へ 1...189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ...298 次へ »

当サイト掲載記事の無断転載を禁じます。

Copyright(C) 2004-2025 MINIATURECAR MUSEUM All rights reserved.