ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

LANCHESTER 20HP LANDAULET 1908 UK

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

ランチェスター 20HP ランドレー イギリス 1908年

優れた技術者であったランチェスター 3兄弟が1895年に設立したランチェスター エンジン社はイギリスで最初にガソリンエンジン搭載自動車を製作した会社でした。1985年に単気筒1.3Lエンジンを搭載した第1号車が完成し、それを改良して空冷2気筒4Lエンジンを搭載した量産車(10HP)が1901年から販売されました。この車はエンジンをカバーするボンネット部分がなく、サイドレバー操作による前輪操舵、遊星歯車を使った変速機など独創的な技術で構成されていました。1904年にランチェスター エンジン社は清算されランチェスター モーター社として再建されました。(実車画像→ ランチェスター 12HP 1901)

1904年に水冷4気筒2.5Lエンジン搭載車(20HP)、1906年には6気筒エンジン搭載車が登場しました。1908年からは前輪操舵が一般的なステアリングホイール式となりました。1911年には新しい4気筒エンジン搭載車と6気筒エンジン搭載車が登場しました。第1次大戦中は航空機エンジンと装甲車を生産しました。戦後は6気筒エンジン搭載のロールス ロイス並みの高級車を生産しましたが、経営不振で1931年に高級車メーカー ディムラー社に買収されました。以後ランチェスターの名前は1950年代まで残っていましたが、その中身はディムラーでした。

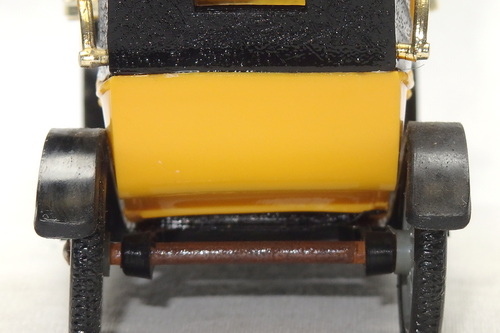

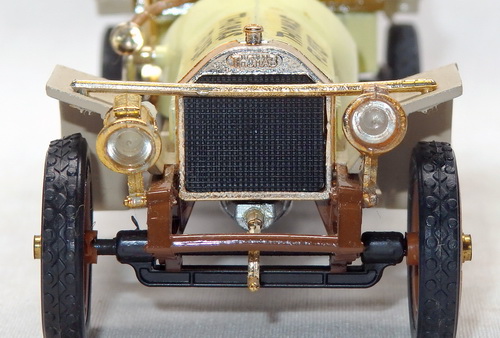

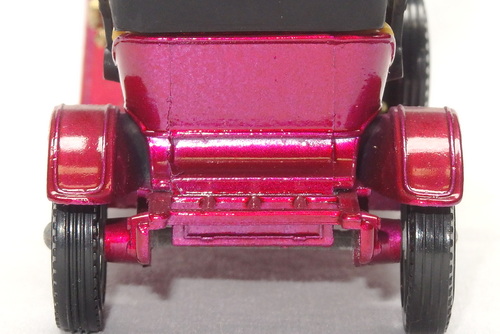

ミニカーは1960-1970年代に発売されたフランスのMINIALUXE(ミニオール)製です。モデル化しているのは4気筒2.5Lエンジンを搭載した20HPだと思われます。この20HPは初期のランチェスターの特徴であるボンネット的な部分が無い構造で、運転席手前のカバーのようなものでエンジン部分を覆っています。また前輪は運転席右側にあるレバーで前輪を操舵しました。MINIALUXEのミニカーは全てプラスチック製でクラシックカーに付き物の灯火類や操作レバーがきちんと別パーツで取付けられているなど、当時のミニカーとしてはかなりリアルに作ってありました。このランチェスターも大きなラジエータなどフロント周りの特徴的な造形がリアルに再現されていて、とても良い出来ばえでした。ランチェスターの量産ミニカーはこれしか無いようですので、車種的に貴重な存在です。MINIALUXEのクラッシックカーのミニカーにはこのような珍しい車種がいくつかありました。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=117

FORD T 1908 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

フォード T型 アメリカ 1908年

ヘンリー フォードが生み出した自動車史上最も有名な車が1908年に発表されたフォード T型です。ヘンリー フォードは1903年にフォード モーター社を設立し、T型以前にもA型から始まる名前の車を開発して販売していました。(実車画像→ フォード A型 1903) T型とはその開発番号に由来する名前でした。T型はレールで移動する台車を使った流れ作業による大量生産方式で低価格を達成し、最終的に1500万台が生産されました。初期のT型の標準的なボディは画像のようなオープン4座セダンでした。なお大量生産が始まったのは1912年頃からで、それまでは組立て作業中の車を作業者がロープで引っ張って移動させていたそうです。大量生産が始まるとそれまでは数色あったボディカラーが黒のみになりました。

初期のT型は4気筒2895cc(20HP)の実用的なエンジンを搭載し、半自動式クラッチによる半自動2段変速機を介して最高速70km/hぐらいの性能でした。特筆すべきはこの半自動変速機で、足元の3つのペダルの操作のみで2段変速/後退が行えるもので、運転が簡単になったことが自動車の大衆化に大きく寄与しました。アメリカ車で早くから自動変速機仕様が一般化されたのは、大量に販売されたT型が実績を作ったからなのです。

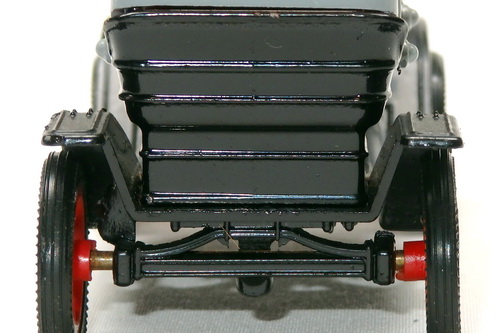

フォード T型のミニカーはたくさんあります。ここでは1960-70年代に作られたビンテージミニカーのなかで、クラシックカーを主に手掛けていたメーカーの物をまとめてみました。まずはドイツのチィス(ZISS)製です。チィスは1960-1970年代にドイツ車中心で1/43のクラシックカーを作っていました。1960年代に作られたということもあって、あまりプラスチックが使われておらず、幌部分も金属で出来ていました。金属製パーツが多いので、頑丈な感じが強調されていましたが、T型のイメージには合っていました。なおこのミニカーのようにFORDのロゴが大きく正面に付いているフロントグリルは初期のT型の特徴でした。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は同じチィス(ZISS)製のフォード T型 ロードスター(1/43 型番16)の画像です。T型にはこのような2座のロードスターもありました。(リアには補助席がありますので3人乗れますが) セダンとは違ってこのロードスターは明るいボディカラーのせいもあって、軽快で楽しい感じの車に見えます。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は同じチィス(ZISS)製のフォード T型 ランチ ワゴン(RANCH WAGON)(1/43 型番44)の画像です。これは後部に荷台がついた現在のピックアップのような車です。ランチというのは牧場という意味ですので、乗用だけではなく農作業にも使った車だと思います。アメリカ映画の田舎の風景にはこのタイプの車がよくでてきますが、これはその元祖といったところでしょう。初期のピックアップということで車種的には珍しいミニカーでした。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフランスのミニカーメーカーJMK社のブランド ラミー(RAMI)製のフォード T型 セダン(1/43 型番16)の画像です。ラミーは1960年代に主にフランスの自動車博物館に展示されていたクラシックカーを1/43でモデル化していました。これもホイール/タイヤ以外はほとんどが金属パーツで、その点では上記のチィスと同じですが、フランス的な少し柔らかい感じに仕上がっていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は同じラミー(RAMI)製のフォード T型 ロードスター (1/43 型番15)の画像です。上記のチィス製と同じロードスターのモデル化ですが、同じ車をモデル化してもフランス流の造形になっているように思います。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

次はフランスのミニカーメーカー MINIATURE製のフォード T型 ロードスター 1909年(1/43 型番1)の画像です。MINIATURE(ミニオールと呼んでいます)は1960-1970年代に1/43のプラスチック製でクラシックカーのミニカーを作っていました。MINIATUREは車軸以外の全パーツがプラスチック製で、カラフルなプラスチックパーツに加えてメッキパーツも使っていたので、前述した金属パーツ中心のダイキャスト製ミニカーより華やかでした。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は同じMINIATURE製のフォード T型 リジー(LIZZIE) 1911年 (1/43 型番3)の画像です。上記のMINIATUREのT型 ロードスターとは年式が異なりますので、こちらのボディにはドアが付いています。理由は分かりませんが、このミニカーは上記ロードスターより一回り小さく作られていてタイヤも小さなサイズの物が付いていました。なおリジーとはフォード T型に対する愛称のようです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフランスのミニカーメーカー サフィール(SAFIR)製のフォード T型 ロードスター 1911年 (1/43 型番8)の画像です。サフィールは1960年代に1/43のクラシックカーのミニカーを作っていました。サフィールもプラスチック製パーツが多くカラフルなミニカーでしたが、上述したブランドよりも少しだけレベルの高い仕上げとなっていました。このT型 ロードスターも上述したブランドとほとんど同じような出来ばえに見えますが、フロントサスペンションの表現など少しだけ細かい仕上げとなっていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=120

THOMAS FLYER NEWYORK-PARIS RACE 1908 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

トーマス フライヤー ニューヨーク-パリ レース優勝車 アメリカ 1908年

アメリカ人のエドウイン ロス トーマス(Edwin Ross Thomas)は1900年にトーマス自動車会社を設立し、原動機付自転車の販売を始めました。1902年からは自動車の製造も始め、第1号車は2気筒エンジンを搭載する小型のオープンカーで、1904年にはトーマス フライヤーという名前の3気筒エンジンを搭載した5人乗りツーリングカーが登場しました。1905年には4気筒エンジン搭載の40/50HPや6気筒エンジン搭載の60HPが登場しオープンカーやリムジンが架装されました。トーマス社は1908年に開催されたニューヨーク-パリ間の長距離レースで優勝したことで世間に知られるようになりました。

このレースはイターラの解説に記載した北京-パリ間レースの翌年に開催された、ニューヨーク-パリ間を走破するとてつもなく壮大なレースでした。経路はニューヨークからカリフォルニアまで北米大陸を横断しアラスカへ向かい、そこから船でベーリング海峡を日本を経由して渡り、シベリア大陸を横断してパリに向かう全行程22000㎞でした。(明治時代の日本を経由していました) 米、独、伊、仏などの代表6台が参戦してトーマス フライヤーが170日間で走破し優勝しました。優勝車は4気筒9375cc(60HP)エンジンを搭載したオープンツアラーをベースにした車で4段変速で後輪をチェーン駆動していました。(参照動画→ The New York to Paris Race 1908)

トーマス自動車はこのレースの優勝で有名になりましたが、その後に登場したモデル Lが不具合で評判を落としたことなどで経営が悪化しました。E.R.トーマスは1911年に会社を金融会社に売却しましたが1913年に破産しました。なおE.R.トーマスは1906年にトーマス デトロイト社という別会社を設立しています。この会社はチャルマーズ デトロイト社となり後にマックスウェル社と合併してクライスラー社の一部となりました。

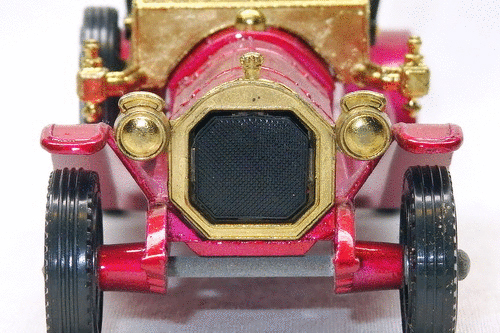

ミニカーは1975年に発売されたリオ製です。博物館が保存していたレストアされた実車をモデル化しているようです。リアに括られたスペアタイヤ、誇らしげに掲げられた星条旗、「NEW YORK TO PARIS」のロゴ、後輪を駆動するチェーンなど実車が忠実にモデル化されていて、1970年代のミニカーとしてはとても良く出来ていました。リオはこれとほとんど同じ物を2011年に型番4304でリメイクしています。これ以外のトーマス フライヤーのミニカーはフランクリン ミントのレース仕様車 1/24、マッチボックスのフライアバウト 1/48などがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1967年に発売されたマッチボックス製のトーマス フライアバウト 1909 (1/48 型番Y12)の画像です。上記のレース優勝後に登場した6気筒4.4Lエンジンを搭載したモデル L フライアバウトをモデル化しています。この車はボディがアルミ製で軽量であったことから、フライアバウト(flyabout:飛び回るの意)という名前が付けられたそうです。(実車画像→ トーマス フライアバウト 1909) マッチボックスのクラッシックカー(Yシリーズ)のミニカーは縮尺が統一されていないのが今一つでしたが、安価ながらそこそこ良く出来ていました。このトーマスも安価ながら実車の雰囲気がうまく再現されていて1960年代のミニカーとしては良い出来ばえでした。ただしヘッドライトがフロントグリル横から生えているマッチボックス流の簡素化とクラシックカーらしくない太いタイヤが今一つでした、(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=130

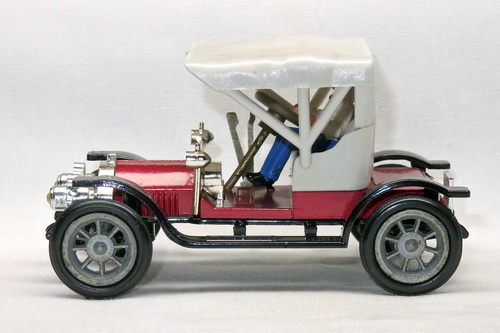

OPEL 4/8HP DOKTORWAGEN 1909 GERMANY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

オペル 4/8HP ドクトルワーゲン ドイツ 1909年

オペル シュタット クーペの解説に記載したようにオペルの独自設計した車が1906年から登場しました。その当時のオペルの一番有名な小型車が1909年に登場した4/8HPでした。4/8HPは4気筒1029cc(8HP)エンジンを搭載し3段変速機で最高速度60km/hの性能でした。2シータの小型車で狭い路地などにも入っていけるので、患者を診察するために長距離を運転する地方都市のお医者さん向けということで「ドクトルワーゲン」の名前が付けられました。またこの車は信頼性が高く安価であったことから、お医者さんだけではなく一般人にも広く使われるようになりました。

オペルはこのような実用車でその地位を固め、1910年頃には年間数千台を生産するドイツで最大の自動車メーカーになっていました。1911年に同社の工場は火事で大部分が焼失しました。工場の再建にあたり、オペルはミシン製造を止めて自動車製造に専念することを決め、自動車製造用の最新設備で新工場が建設されました。当時の自動車メーカーは自社の優秀性を示すためにレースに参戦していました。オペルも1904年から参戦し1907年のカイザープライス(Kaiserpreis) レースでは4気筒8L(75HP)エンジンを搭載したレースカーが3位/4位となりドイツ車として最高の成績を残しています。(優勝したのはフィアットでした) その後もオペルは1920年代半ばまでレース活動を続けていました。(実車画像→ オペル レースカー 1907)

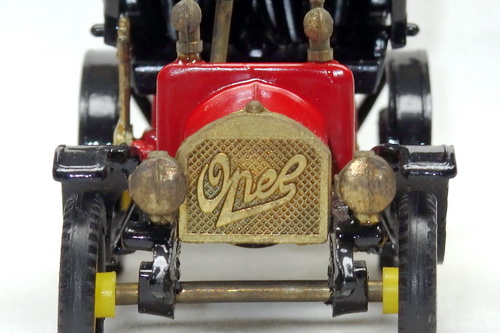

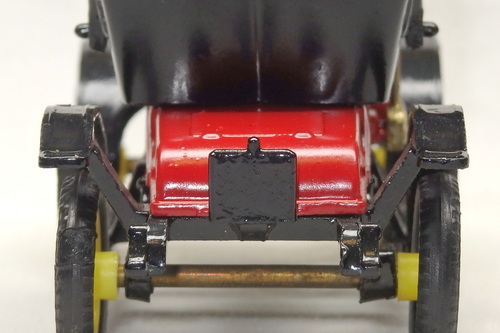

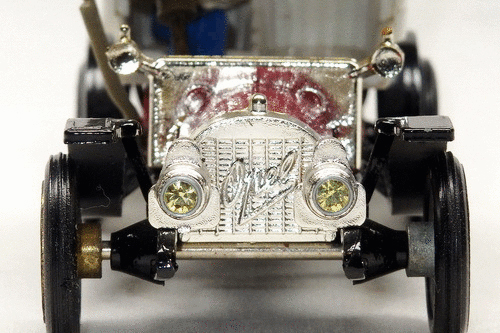

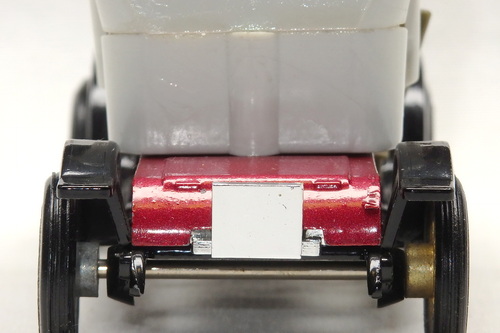

ミニカーは1960年代に発売されたドイツのチィス(ZISS-MODELL)製です。チィスはMINI-AUTO社のブランドでドイツ車中心でクラシックカー、乗用車、商用車などのミニカーを1960年代に生産していました。1960年代に製造されたチィスのミニカーはフロントグリルや灯火類などに金属部品を使っていましたので、がっちりとしたつくりとなっていました。このドクトルワーゲンも上述したシュタット クーペ同様にOPELロゴ入りのラジエータグリルに独特の雰囲気がありました。灯火類や幌も金属製でややごついですが、当時のミニカーとしては良い出来ばえでした。これ以外のドクトルワーゲンのミニカーはマッチボックス、ガマなどがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

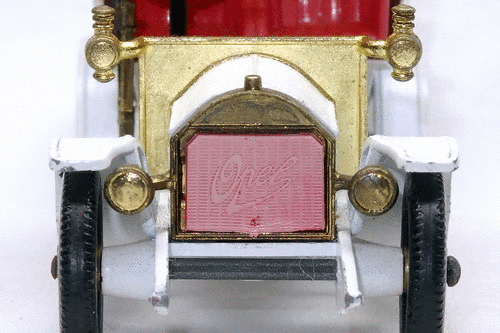

以下は1967年に発売されたマッチボックス製のオペル ドクトルワーゲン (1/38 型番Y04)の画像です。ヘッドライトがフロントグリル横から生えているなどマッチボックス流の構成部品の簡略化がされていましたが、実車の雰囲気がうまく再現されていて1960年代のミニカーとしては良い出来ばえでした。経年変化でフロントグリル(プラスチック製)の赤色が退色しています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1965年に発売されたガマ製のオペル ドクトルワーゲン (1/45 型番986)の画像です。前述したオペル ダラックと同じガマのクラシックカーで、メタリック塗装でフィギュアが乗っているという作り方が同じでした。ガマ流のデフォルメがされていたので、実車とはイメージがやや違っていましたが、ドクトルワーゲンであることは分かります。フィギュアは帽子とネクタイでなんとなくお医者さんという感じがします。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=74

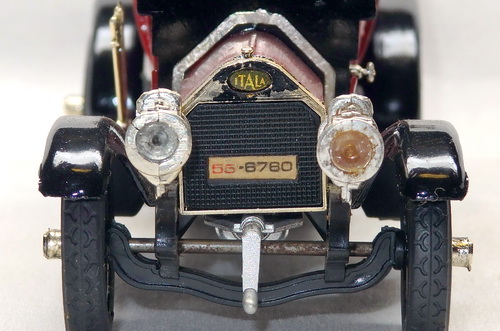

ITALA 35/45HP PALOMBELLA 1909 ITALY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

イターラ 35/45HP パロンベッラ (PALOMBELLA) イタリア 1909年

前述したように「北京-パリ」レースの勝利で有名になったイターラ社は業績を伸ばし、1910年頃にはフィアットに次ぐイタリア第2の自動車メーカーになっていました。当時のガソリンエンジン車はほとんどが後輪をチェーンで駆動していましたが、イターラ車はプロペラシャフトとベベルギアを使って後車軸を駆動するシャフトドライブ方式を採用していました。(長距離レースでの優勝がシャフトドライブが耐久性に優れていることを証明しています) イターラはスリーブバルブ エンジンやロータリーバルブ エンジンなど新しい技術を採用したエンジンを開発し、小型車から大型車まで幅広い車種を生産しました。1914年に第1次大戦が勃発しイターラは兵員輸送車両と航空機エンジンの製造を行いました。

イターラ 35/45HPは前述した「北京-パリ」優勝車と同じパワートレインにリムジンボディを架装した高級車でした。特にこのパロンベッラ(PALOMBELLA)と呼ばれた車は、当時のイタリア皇太后であったマルゲリータ ディ サヴォイア(Margherita di Savoia)の御料車としてイタリアを代表するコーチビルダー、ミラノのチェーザレ サラ(Cesare Sala)が特別に架装したリムジンでした。(名前のPALOMBELLAとはイタリア語で「小さなハト」という意味だそうですが、愛称の類でしょうか?) とても気品のある美しいデザインの車で、客室ドア下のステップ、鷲の紋章のドアの取っ手、運転手背後のガラス仕切りに付いた伝声管など特別な仕様となっていました。またフロントグリルの上部にはイターラのロゴの代わりに「PALOMBELLA」のロゴが表示されていました。実車はイタリアのトリノ自動車博物館が所蔵しています。

ミニカーは1960-1970年代に発売されたイタリアのドゥグー製です。ドゥグーはクラシックカー専門のブランドで、イタリアの博物館の車を40種類ほどモデル化していました。同時期に登場したリオのクラシックカーのミニカーは、当時の玩具としてのミニカーとは一線を画す画期的なものでしたが、ドゥグーのミニカーもマニア向けでリオと同様レベルの出来ばえでした。特にドゥグーのMiniautotoysシリーズはリオよりもさらに緻密な出来ばえでした。(参照ページ→ ドゥグーのミニカー一覧ページ) このイターラ パロンベッラもそのMiniautotoysシリーズの一つで、トリノ自動車博物館に保存されている実車を忠実に再現していました。気品のあるリムジンボディがうまく再現されていて、ドアの取っ手、足下のステップ、フロントグリル上部のPALOMBELLAのロゴなど細部が良く再現されていました。実車に即したカラーリングも綺麗で、とても素晴らしい出来ばえでした。 以下はフロント(フロントグリル拡大)/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は同じドゥグー製のイターラ 35/45HP 1909 (1/43 型番16)の画像です。上記の型番6のパロンベッラのバリエーションで、カラーリングが変更され、フロントグリル上部のロゴがイターラ(ITALA)のロゴに変えてありました。こちらは床下部分の画像も載せましたが、床下部分にはエンジン/ドライブシャフト/後輪デフなどのメカ部分がリアルに再現されていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=101

当サイト掲載記事の無断転載を禁じます。

Copyright(C) 2004-2026 MINIATURECAR MUSEUM All rights reserved.