ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

FIAT 500 2007 ITALY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約3.55m 全幅約1.63m エンジン 変速機: DOHC 4気筒 1.4L 100HP 5段変速/5段半自動変速

性能: 最高速182km/h データーベースでフィアット 500 3代目のミニカー検索

フィアット 500 イタリア 2007年

1950-1960年代の名車フィアット 500の3代目が2007年に登場しました。名前は500ですが500㏄のリアエンジン車というわけではなく、前述したパンダ 2代目をベースにした前輪駆動車でした。ただ1950-1960年代の500のフロント/リアをイメージさせるデザインになっており、このデザインとしたことがこの車の成功を約束したようなものでした。(イタリアだけではなく日本も含め世界的にヒットしています) 当初のエンジンは4気筒1.2L/1.4L、高性能版アバルト用のDOHC 4気筒1.4Lターボ(135HP)、4気筒1.3L(75HP)ディーゼルターボなどがありました。2008年のEU カー オブ ザ イヤーを受賞しました。

2009年にソフトトップ仕様の500 カブリオレが設定されました。2010年に新開発の2気筒875ccインタークーラー付ターボ(88HP)エンジンを搭載するツインエア(TWIN AIR)が追加されました。このエンジンは吸気バルブの開閉を油圧で無段階に制御するもので、極めて高性能/低燃費の画期的なエンジンでした。これ以外にも160HPのアバルト 595、180HPのアバルト 695 トリブート フェラーリ(Tributo Ferrari)など多くのの限定仕様車が設定されました。2012年にムルティプラの後継車として、プント 3代目をベースにした5ドアハッチバックが500Lの名前で登場しました。(実車画像→ フィアット 500L 2012)

2016年にフロントグリルとヘッドライトのデザインが変更され、2020年に電気自動車の500eが追加されました。(実車画像→ フィアット 500 EV 2020)

ミニカーは2007年に発売されたノレブ製の当時物です。実車のイメージをうまく再現したノレブらしいそつのない良い出来ばえでした。ノレブのフィアット 500のミニカーには1/18の大スケール版と1/43の標準版/廉価版と1/87の3インチ版があります。これは1/43の廉価版で標準版の定価5250円に対して定価3700円と安価でした。標準版と廉価版の違いはドアミラーの取付け位置で、廉価版はコストダウンでドアミラーをサイドウィンドー先端に取り付けていますが、標準版では実車同様にドアに付いています。(このコストダウンのやり方は実車と違う外観となるのであまり好ましくないですが) それ以外ではワイパーがフロントウィンドーと一体成型されているなど廉価版は仕上げが簡素になっていました。ノレブはカブリオレ仕様もモデル化しています。ノレブ以外ではモンドモータースのアバルト仕様や、ミニチャンプスの1/64、ブラーゴの1/18、京商の1/64、トミカの500e 1/59などがあります。 ちなみに新旧500のサイズをミニカーで比較してみましたので、そのページもご覧ください。(昔の車が小さかったことが良く分かります)→ 新旧500のサイズをミニカーで比較 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1367

LAMBORGHINI REVENTON 2007 ITALY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.7m 全幅約2.06m エンジン 変速機: DOHC V型12気筒 6.5L 650HP 6段半自動変速 フルタイム4WD

性能: 最高速340km/h データーベースでランボルギーニ レヴェントンのミニカー検索

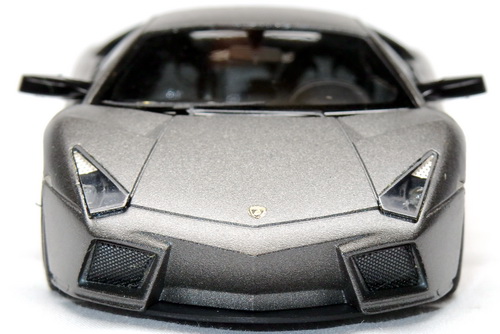

ランボルギーニ レヴェントン イタリア 2007年

ランボルギーニ ムルシエラゴをベースにした特注車であったレヴェントンが2007年に登場しました。たったの20台の限定生産で、価格は約1億6千万円でした。ボディデザインはステルス戦闘機をモチーフにしたもので、ムルシエラゴに鋭角的な面処理をしたようなデザインでした。この車のフロント/リアのデザインは2011年に登場したアヴェンタドールに採用されましたので、レヴェントンはアヴェンタドールの先行試作車的な車でもありました。2009年フランクフルトモーターショーでロードスター仕様が公開され15台限定で販売されました。

ミニカーは2008年に発売されたマテル製で、エリートシリーズと称するマニア向けに販売されたもので、通常のマテル製より仕上げレベルを上げてありました。この当時マテルのランボルギーニのミニカーの原型はイタリアのレジン製ミニカーのMRコレクションが担当していたそうです。確かにこのミニカーはその種のハンドメイドミニカー的な仕上がりになっていました。特にテールライト下の開口部のエッチンングパーツで作られたカバー越しに冷却ファンが見えるといった部分などはハンドメイドミニカー的な非常に凝った仕上げとなっていました。さらにメーター表示やステリングホイールに付いたギヤシフト用パドルなど室内もかなりリアルに再現されていました。

当時の定価5500円ほどのミニカーで、ここまで仕上げてくれたのはすごいことでしたが、2005年頃のミニチャンプスの1/43サイズのミニカーにも同じような凝った作りのものが少数ですがありました。このような凝った仕上げは量産ミニカーとしては例外的なものではありましたが、手作業で手間さえかければこのレベルの仕上げができることを示していました。ただこれをコストのかかる手作業に頼るのではなく、技術革新で安く仕上げて量産ミニカーに標準的に適用してほしいです。(例えば3Dプリンターを使うのはどうでしょうか) 以下はフロント/リア(テールライト下開口部)の拡大画像です。なおリアのライセンスプレート部に表示されている「CENTRO STILE」とはランボルギーニのデザイン部門の名前です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1689

ROLLS ROYCE PHANTOM DROPHEAD COUPE 2007 UK

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約5.61m 全幅約1.99m エンジン 変速機: DOHC V型12気筒 6.8L 460HP 6段自動変速

性能: 最高速240km/h データーベースでロールス ロイス ファントムのミニカー検索

ロールス ロイス ファントム ドロップヘッド クーペ イギリス 2007年

前述したロールス ロイス ファントムに全長6.08mのロングホイールベース仕様 EWB(エクステンディッド ホイールベース)が2005年に追加されました。2004年にロールス ロイス 100周年記念として製作された2ドアのコンセプトカー 100EX/101EXが公開されました。(実車画像→ ロールス ロイス 100EX/101EX) その100EXをほぼそのまま市販化したのが、電動ソフトトップを装備するオープンカーのファントム ドロップヘッドクーペで2007年に登場しました。さらにハードトップクーペの101EXも2008年にクーペとして追加されました。ドロップヘッドクーペ/クーペはホイールベースが短縮され全長は5.6m、ファントムと同じコーチドアと称する通常とは逆の後ろヒンジで開くドアを採用していました。

全長は短くなりましたが、車重(約2.5t)はセダンとあまり変わりませんでした。エンジンはセダンと同じでしたので動力性能はほぼ同じでしたが、ホイールベースが短い分だけ操縦性はスポーティになっていました。(クーペの加速性能は0-97km/h 5.8sとのこと) セダンと同じく2013年のマイナーチェンジでII型になりフロントの丸いヘッドライトがLED式の角形に変わりました。ドロップヘッドクーペ IIは2016年まで生産され、後継車のドーン(DAWN)にモデルチェンジしました。(実車画像→ ロールス ロイス ドーン)

ミニカーは2008年に発売されたミニチャンプス製で、ミニチャンプスとしては初のロールス ロイスのモデル化でした。実車発売直後にモデル化されているので、プロモーション用にも使われたかもしれません。プロポーションが良くミニチャンプスらしいリアルな造形で、とても良く出来ていました。ヘアライン処理された銀色ボンエット/黒のツートンカラーも綺麗で、フロントグリル/灯火類や室内の細部まで細かく再現されていました。これ以外のファントム ドロップヘッドクーペ/クーペのミニカーはイクソのドロップヘッドクーペ/クーペ、京商のドロップヘッドクーペ/クーペ 1/43と1/18などがあります。 以下はフロント(エンブレム拡大)/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2014年に発売された京商製のロールス ロイス ファントム ドロップヘッドクーペ (1//43 型番K05532BKU)の画像です。これは左ハンドル仕様をモデル化しています。上記のミニチャンプス製と同等レベルの良い出来ばえで、脱着できるソフトトップが付属しています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント(マスコット拡大)/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は京商製とミニチャンプス製のドロップヘッドクーペを較べてみた画像です。京商はホイールが大きめにできているので、車高がミニチャンプスより高くなっています。外形寸法はほとんど同じで細かな部分に多少の違いがありますが、ボディ造形はそっくりなので、ボディは同じ型を流用していると思っていました。ただ今回の記載内容の見直しに際して床下の造形などを再度確認してみると、同じ型ではないようです。キャビン部分の造形も良く似ていますが、ミニチャンプスは右ハンドル仕様で京商は左ハンドル仕様です。(個人的にはミニチャンプスのほうが少しだけ洗練されているように思います) なお京商のドロップヘッドクーペには脱着可能なソフトトップが付属していましたが、ミニチャンプスには付いていませんでした。

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1431

NISSAN DUALIS 2007 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.32m 全幅約1.78m エンジン 変速機: DOHC 4気筒 2L 137HP

CVT FF/4WD

性能: 最高速192km/h (欧州仕様) データーベースで日産 デュアリス/キャシュカイのミニカー検索

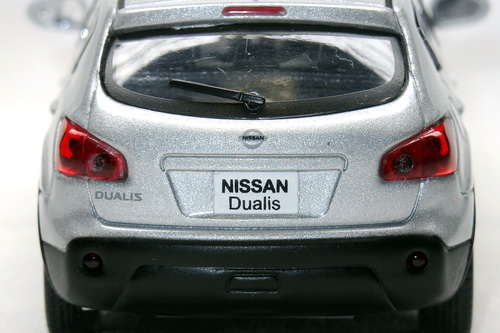

日産 デュアリス 日本 2007年

2007年に日産 デュアリスが登場しました。デュアリスはパルサーの欧州仕様車アルメーラ(ALMERA)を後継する小型SUVで、欧州ではキャシュカイ(QASHQAI)の名前で2006年から販売されました。外観は日産デザイン ヨーロッパが担当した欧州風のセンスの良いデザインでした。エクストレイルと同じプラットフォームを使う前輪駆動/フルタイム4WD車で、エンジンはDOHC4気筒11.6L/2Lと4気筒1.5L/2Lディーゼルエンジンを搭載していました。なおデュアリスとは英語のDUAL(2重)に由来し市街地/アウトドアの両方で使えるという意味で、キャシュカイはイランの遊牧民「Qashqai族」に由来する名前だそうです。

2007年にキャシュカイの北米仕様として全長を4.65mに伸ばして4気筒2.5Lエンジンを搭載したローグ(ROGUE)が登場しました。ローグは2列シートの5人乗りでしたが、欧州では3列シートの7人乗りとしたキャシュカイ+2として2008年から販売されました。 (実車画像→ 日産 キャシュカイ+2 2008) 2010年のマイナーチェンジでフロントグリル意匠など内外装が変更されました。2014年にデュアリスの国内販売が終了し、兄弟車のエクストレイルに統合され名前が消えました。2014年に欧州ではキャシュカイ 2代目が登場しました。

以下は2010年に発売されたアシェット製 日産名車コレクションです。デュアリスの初期型をモデル化しています。メーカーはイクソで、イクソは京商 Jコレクション ブランドのOEMでデュアリス(型番JC50001)をモデル化していましたのでそれを流用していました。特徴のあるフロントグリル/スタイリッシュなボディがうまく再現され、実車の雰囲気がうまく再現されていました。安価な雑誌付きミニカーですのでコストダウンで室内の仕上げなどを少し簡素化していましたが、グラスサンルーフ仕様で良く見える内装はそこそこリアルに仕上げてありました。これ以外のデュアリスのミニカーは、上述した京商 Jコレクション、イクソの別ブランドのトリプル9、オックスフォードの欧州仕様のキャシュカイ 1/76などがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1568

NISSAN SKYLINE COUPE (V36) 2007 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.66m 全幅約1.82m エンジン 変速機: DOHC V型 6気筒 3.7L 333HP 6段変速/5/7段自動変速

性能: 最高速180km/h (リミッター制限) データーベースで日産 スカイライン 12代目のミニカー検索

日産 スカイライン クーペ V36型 日本 2007年

2006年に日産 スカイライン 12代目(V36型)が登場しました。外観は先代(V35)のフロントグリルと丸型リアライトを継承し、車幅が拡大されよりワイドなスタイルとなりました。先代はインフィニティのGシリーズとして北米市場で販売され評価が高かったので、北米市場を重視した新設計の高剛性/軽量化されたプラットフォームが採用されました。DOHC V型6気筒2.5L/DOHC 3.5L(315HP)エンジンを搭載する後輪駆動/4WD車でした。当初はセダンのみで、クーペは先代が併売されましたが、2007年にクーペもV36型にモデルチェンジしました。(クーペは全長が100㎜ほど小さい)

2008年にV型6気筒/3.7L(330HP)エンジンとそのエンジンに7段自動変速機が追加されました。2009年に派生車としてSUVタイプのスカイライン クロスオーバー(北米ではインフィニティ EX)が登場しました。(実車画像→ 日産 スカイライン クロスオーバー 2009) 2010年のマイナーチェンジで後期型となり、ヘッドライト/フロントグリルと前後バンパーの意匠が変更されました。2013年に北米で新型のインフィニティ Q50が登場し、国内では2014年にスカイライン 13代目(V37)として登場しましたが、国内版はハイブリッドだけとなりました。(実車画像→ 日産 スカイライン 2014)

ミニカーは2010年に発売されたアシェット製 日産名車コレクションです。スカイライン 12代目 クーペ 370GTをモデル化しています。日産名車コレクションの初期物はノレブ製でしたが、これはイクソ製です。イクソはOEMで京商 Jコレクションのスカイライン クーペ (V36) (型番JC48001)を製造していましたので、それを流用していました。プロポーションが良く、フロントグリル/ヘッドライトやホイールがリアルで、実車がうまく再現されていました。安価な雑誌付きミニカーながら、室内のインパネのメーター類が印刷されているなど細部がリアルに再現されていました。これ以外のスカイライン 12代目のミニカーは京商 Jコレクションのセダンとクーペ、トミカのセダンとクロスオーバー 1/62、RAI'Sのポリス仕様、WIT'S(レジン製)のクーペなどがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

日産 スカイライン 13代目のミニカー→ データーベースで日産 スカイライン 13代目のミニカー検索"

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1566

ページ « 前へ 1...346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ...373 次へ »

当サイト掲載記事の無断転載を禁じます。

Copyright(C) 2004-2026 MINIATURECAR MUSEUM All rights reserved.