ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

MORRIS MARINA COUPE 1971 UK

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.14m 全幅約1.63m エンジン 変速機: 4気筒 1.8L 82HP 4段変速

性能: 最高速153km/h データーベースでモーリス マリーナのミニカー検索

モーリス マリーナ クーペ イギリス 1971年

モーリス マリーナはBMCのADO15からADO17シリーズまで続いた前輪駆動車の流れから外れた後輪駆動車で、1971年に登場しました。中型車オックスフォードの後継車として、フォードやヴォクスホールなどのアメリカ系ブランドのオーソドックスな後輪駆動車に対抗する車でした。画像はクーペですが、4ドア セダン、5ドア ワゴン、2ドア バンもありました。4気筒1.3L(60HP)/1.8L(82HP)エンジンを搭載し、4段変速で最高速153km/h(1.8L)の性能でした。

マリーナは旧式のサスペンションで操縦性に難があり、見た目もあまりぱっとしなかったのですが、このクラスにはこの手のオーソドックスな車を好むユーザーが多かったようで、商業的には成功しました。1975年にMK IIに発展し、1980年にジュジアーロがデザインした角張ったデザインのボディに一新し、アイタル(Ital)と改名しました。 アイタルは1984年まで生産され、この車がモーリス ブランドの最後の車となりました。(参照画像→ モーリス アイタル)

ミニカーは1971年に発売されたコーギー製の当時物です。1/43サイズのビンテージ物のコーギーとしては最後の頃のミニカーでした。当時の流行りだったスピードホイールがやや安っぽいですが、実車の雰囲気はまずまずうまく再現されていました。ラインストーンのヘッドライトや室内の造形はコーギー流の作風でした。ボンネットとドアが開閉するギミック付きで、エンジンもそこそこ再現されていました。マリーナの当時物ミニカーはこれしかありませんが、当時物以外ではバンガーズとオックスフォードが4ドアセダンをモデル化しています。以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリアの画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2003年に発売されたバンガーズ製のモーリス マリーナ 1800 セダン (1/43 型番VA06303)の画像です。上記のコーギー製のマリーナはクーペですが、これは4ドア セダンをモデル化しています。安価(当時の定価2600円)でしたが、エッチング材のワイパーやそこそこ良く再現された内装などは値段以上の良い出来ばえでした。またバンガーズはコーギー傘下のブランドですので、ラインストーンのヘッドライトなどがかつてのコーギー流を引き継いだ懐かしい作風になっていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=778

ROLLS ROYCE CORNICHE DROPHEAD COUPE 1971 UK

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約5.17m 全幅約1.83m エンジン 変速機: V型8気筒 6.8L (180HP) 4/3段自動変速

性能: 最高速(190km/h) データーベースでロールス ロイス/ベントレー コーニッシュのミニカー検索

ロールス ロイス コーニッシュ ドロップヘッド クーペ イギリス 1971年

1971年にロールス ロイス シルバー シャドウの2ドア クーペとドロップヘッドクーペ(幌付オープンカー)には、より高性能で豪華な特別仕様のコーニッシュが設定されました。同時にベントレー Tにもコーニッシュが設定されました。コーニッシュはエンジンの出力を10%ほど向上させ、ラジアルタイヤを装着、ブレーキを強化するなどスポーティでオーナードライバー向けの仕様となっていました。ボディは熟練工によるアルミ製の手作りで、内装もシルバーシャドウより豪華だったそうです。(価格はシルバー シャドウの約1.5倍だったそうです)

当初はクーペとドロップヘッドクーペが設定されましたが、1982年以降はドロップヘッドクーペだけとなりました。コーニッシュはABSやエアバックの標準装備やエンジン制御の電子化など改良が続けられ、コーニッシュ IVまで発展し1996年まで生産されました。総生産台数は約6200台(I型が約4300台)でした。2000年にコーニッシュ Vにモデルチェンジしましたが、ロールス ロイス社がBMW傘下となったことで2001年に生産中止となりました。なお日本の皇室もコーニッシュを購入していて、現在の天皇のご成婚パレード(1993年 当時は皇太子殿下)で使われましたが、現在は廃車になったそうです。(実車画像→ ロールス ロイス コーニッシュ V)

ミニカーは1978年に発売されたポリスティル(ポリトーイ)製の当時物です。1960年代のポリトーイ初期のMシリーズほど凝ったところはありませんでしたが、プロポーションはまずまずで当時のミニカーとしては良い出来ばえでした。ボンネット/ドア/トランクが開閉するギミック付きで、エンジンや室内もそこそこリアルに再現されていました。これ以外のコーニッシュの当時物ミニカーはソリド(ロールス ロイスとベントレー)、コーギーの1/36、フランクリン ミントの1/24などがありました。当時物以外ではオックスフォードのドロップヘッド クーペ、トゥルースケール(レジン製)のドロップヘッド クーペ 皇室専用車、ネオ(レジン製)のクーペ/ドロップヘッド クーペなどがあります。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1988年に発売されたソリド製のベントレー コンチネンタル (1/43 型番1512)の画像です。ベントレー版のコーニッシュは1984年からコンチネンタルに名前が変更されましたので、そのコンチネンタルをモデル化しています。ソリドの1500シリーズ(型番が15**)はワイパーなどの細部を簡素化することで比較的安価(当時の定価が2000円ほど)でしたが、全体的にはレベルの高い出来ばえになっていました。このベントレーもソリドらしいそつのない造形で良く出来ていました。派手な赤のボディカラーで、ベントレーらしいカラーリングとなっていました。室内のインパネは紙のシールで再現されていました。ソリドには同じ型を流用したロールス ロイス コーニッシュ (型番1511)もありました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。フロントグリルが赤となっていますが、ブラックアウトされたグリルに赤を彩色した実車が存在したようです。(実車画像→ ベントレー コンチネンタル 1984) (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=798

LAND ROVER SERIES III 109 MILITARY 1971 UK

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.7m 全幅約1.67m エンジン 変速機: 6気筒 2.6L 86HP 4X2段変速

性能: 最高速115km/h データーベースでランドローバー シリーズ IIIのミニカー検索

ランドローバー シリーズ III 109 軍用車 イギリス 1971年

ランドローバーは1971年にシリーズ IIIにモデルチェンジしました。外観はほとんど同じでしたが、金属製のフロントグリルがプラスチック製に変わりました。エンジンはシリーズ IIと同じ4気筒2.3L(73HP)、6気筒2.6L(86HP)、4気筒2.3L(62HP)ディーゼルで少しパワーアップし、変速機がフルシンクロになりました。内装もプラスチックパネルの採用など時代に見合った物に変更され、その後も高級なオプション仕様が設定されていきました。

1979年には軍専用車 101インチ フォワードコントロール (実車画像→ ランドローバー 軍専用車)に使われていたV型8気筒3.5L(91HP)エンジンを搭載したステージ 1が追加されました。(実車画像→ ランドローバー シリーズ III ステージ 1) ステージ 1のフロントグリルは従来の奥まった位置から前に移動して近代的なデザインになりました。シリーズ IIIは1983年まで生産され、シリーズ IV(1990年からはディフェンダーに改名)に変わりました。なおランドローバーは生産された車の2/3がまだ現役で使われているそうで、類い希な信頼性の高さを証明しています。

シリーズ IIIが登場した前年の1970年には、従来の4WD車の概念を変えた画期的な高級車レンジローバーが登場しました。オフロード性能はランドローバー並みで、オンロードでも快適に使えるレンジローバーは、発売されるとすぐに高い評価を得ました。1975年にローバー社はBLグループに組み込まれ、国営企業となりました。その後BLの民営化に伴い1978年には独立採算のグループ企業ランドローバー社が設立されました。

ミニカーは2002年に発売されたデルプラド製の世界の名車シリーズです。メーカーはユニバーサルホビーで、EAGLE'S RACE 型番1522を流用していました。この名車シリーズの雑誌にはミニカーがディフェンダーである旨の記載がありましたが、ディフェンダーという名前は1990年以降に使われたので、正しくはシリーズ IIIのはずです。(名車シリーズにはこの類の誤記らしき記載が結構あります) プロポーションが良く、床下にはサスペンションやドライブトレーンがそこそこ良く再現されていて、世界の名車シリーズのなかでも良い出来ばえの部類でした。これ以外のシリーズ IIIのミニカーとしては、ソリド、コーギーの1/36、ポリスティルの1/43と1/25、メーベトイの1/25などがありました。最近の物では、ホンウェル(カララマ)の1/72、ユニバーサルホビー、オックスフォードなどがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

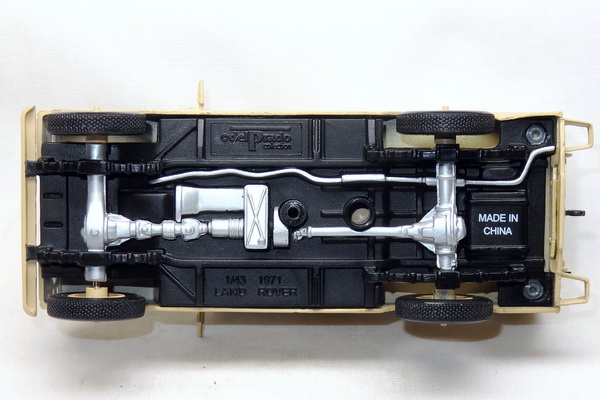

以下は床下部分の画像です。前後輪へのドライブトレーンが塗装されて再現されています。

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1333

INTERMECCANICA INDRA 1971 ITALY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.52m 全幅約1.77m エンジン 変速機: V型8気筒 5.4L 230HP 4段変速 3段自動

性能: 最高速250m/h データーベースでインターメカニカのミニカー検索

インターメカニカ インドラ イタリア 1971年

インターメカニカ社はイタリアのトリノでフランク ライスナー(Frank Reisner)が1959年に起業した自動車会社でした。当初は小型車のチューンナップキットを手掛けていました。最初の車は小型車 フィアット 500の派生車 シュタイア プフ(500㏄)をベースにした2シータークーペのスポーツカー インターメカニカ プフ IMPでした。ただこの車はオリジナルのシュタイア プフより高性能だったので、フィアットから部品供給を断られ20台ほどしか生産できませんでした。(実車画像→ インターメカニカ プフ IMP)

1966年にイギリスのTVRと共同開発したクライスラー プリムス製V型8気筒エンジンを搭載したグリフィス GT(GRIFFITH GT)が登場しました。TVRの事業停止でこの車の製造権をアメリカのスティーブ ワイルダー(Steve Wilder)が引継ぎ、フォード製V型8気筒エンジンを搭載し名前がオメガに変わりました。1967年に製造権がインターメカニカに戻り、オメガはトリノ(後にイタリア)という名前に変わり、1972年まで生産されました。1967年にはフォード製V型8気筒エンジン搭載でワゴンタイプのムレナが少量生産されました。

(実車画像→ インターメカニカ グリフィス GT、 インターメカニカ ムレナ)

1971年にオペルと共同開発で、シボレー コルベットのV型8気筒5.4L(230HP)エンジンを搭載したインドラが登場しました。ノッチバッククーペ、ファーストバッククーペ、カブリオレの3タイプがありました。1973年にGMの意向でコルベットのエンジンが使えなくなりオペルの6気筒2.8L(180HP)エンジンに変わり、1975年まで生産されました。総生産台数は125台でした。1975年からインターメカニカ社はアメリカに移りポルシェ 356などのレプリカを生産し、1981年にカナダに移転し2017年からは電気自動車を開発しているエレクトラメカニカ社の子会社になっているようです。

ミニカーは1975年頃に発売されたオートピレン製の当時物です。インドラのノッチバッククーペをモデル化しています。初期のオートピレンのミニカーは他社のコピーや部分改良版でしたが、その後金型製作の腕を上げて自社製オリジナルを作るようになりました。このインドラはオートピレン オリジナルの型で、シャープな造形で当時のミニカーとして良くできていました。ドア/ボンネット/トランクが開閉するギミック付きで、可動部の建付けも隙間が小さくうまく仕上げてありました。インドラのノッチバッククーペのミニカーはこれしかないようで、ファーストバックはBOS MODELSのレジン製があります。これ以外のインターメカニカのミニカーは、プフ、ムレナ、イタリアがレジン製でモデル化されています。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1860

NISSAN CEDRIC (230) 1971 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.69m 全幅約1.69m エンジン 変速機: 6気筒 2L 115HP 4段変速/3段自動変速

性能: 最高速165km/h データーベースでセドリック/グロリア 230型のミニカー検索

日産 セドリック 230型 日本 1971年

日産 セドリック 3代目が1971年に登場しました。先代の最終モデルのデザインを踏襲して当時流行していたコークボトルラインを取り入れたスタイルとなっていました。この世代からセドリックとグロリアはフロントグリル意匠などが異なるだけの姉妹車として統合されました。エンジンはH20型 4気筒2L (92HP) 、L20型 6気筒2L(115/125HP)、L26型 6気筒2.6L(140ps)、SD20型 4気筒ディーゼルの4タイプで、3段AT/4段MT変速機で最高速165km/hの性能でした。グロリア 4代目のミニカーはこちら→ 日産 グロリア 230型

従来のセダン、ワゴン(バン)に加えて、トヨタ クラウン ハードトップに対抗して2ドアハードトップが設定されました。1972年のマイナーチェンジでフロントグリルが変更され、国産車初の4ドアハードトップが追加されました。なお同時期にモデルチェンジしたライバルのトヨタ クラウン (MS60)がやや奇抜なデザインの為に販売が芳しくなかったので、セドリック 3代目(グロリア含む)は販売台数でクラウンを上回りました。1975年にセドリック 4代目(330型)にモデルチェンジしました。

ミニカーは1971年に発売されたダイヤペット製の当時物です。プロポーションが良く、フロント周りの造形など実車の雰囲気がうまく再現されていてなかなかの良い出来ばえでした。(1/40より少し大きめに出来ています) 室内のインパネなどもそこそこリアルに再現されています。ボンネット/ドア/トランクが開閉するギミック付きです。ダイヤペットは型番261で2ドア ハードトップ、型番P17で構内タクシー、型番G31でセダン後期型(1/30)もモデル化していました。これ以外の当時物ではモデルペットの4ドア ハードトップ、トミカのセダンとワゴンがありました。当時物以外ではアドバンスピリット(アンチモニー製)のセダンとバン、トミカ リミッテドの後期型セダンとワゴンなどがあります。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1971年に発売されたダイヤペット製の当時物 日産 セドリック 2ドア ハードトップ 前期型(1/40 型番261)の画像です。同じダイヤペット製でも上記のセダンとは作風が少し違っていましたが、これは製作していた工場が違っていたからでした。(ダイヤペットは製造していた協力工場によって作風が違っていました) この2ドア ハードトップのほうがセダンよりすっきりした感じで、個人的にはこの作風のほうが好きです。特に角型ヘッドライトを透明プラスチック製パーツにしたことで、従来のメッキパーツのヘッドライトよりフロントグリルがリアルに再現されているなど当時物ミニカーとしてかなり良い出来ばえでした。ボンネット/ドア/トランクが開閉するギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1973年に発売されたモデルペット製の当時物 日産 セドリック 4ドア ハードトップ (1/42 型番54)の画像です。ダイヤペットがモデル化していないピラーレスの4ドア ハードトップをモデル化しています。フロントグリルの造形がやや雑ですが、全体的には当時としてはまずまずの良い出来ばえでした。ただ当時流行っていた安っぽいフリーホイールを使っていたことが、高級セダンの雰囲気を台無しにしていました。(当時のミニカーは子供向けでしたので、走らせて遊ぶ為に滑らかに回転するフリーホイールを付けていたのです) ボンネット/ドア/トランクが開閉するギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=930

ページ « 前へ 1...201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ...373 次へ »

当サイト掲載記事の無断転載を禁じます。

Copyright(C) 2004-2025 MINIATURECAR MUSEUM All rights reserved.