ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

NISSAN SUNNY (B13) 1990 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.2m 全幅約1.67m エンジン 変速機: DOHC 4気筒 1.8L 140HP 5段変速 3段自動変速 FF/4WD

性能: 最高速180km/h データーベースで日産 サニーのミニカー検索

日産 サニー B13型 日本 1990年

1981年に日産 サニー 5代目(B11)が登場しました。この代から正式車名が日産 サニーとなり、ダットサン ブランドではなくなりました。ボディ形式は4ドアセダン、3ドアハッチバッククーペ、5ドアワゴンがあり、国内版は2ドアセダンがなくなり、バンはADバンとして独立しました。駆動方式が前輪駆動に変わり、エンジンはSOHC化された4気筒1.3L/1.5Lに変更されました。ボディは大きくなリましたが、外観は先代(B310)を踏襲した直線的なデザインでした。1982年に1.5Lターボーエンジン搭載のターボ ルプレが追加され、サニー初のディーゼルエンジン(1.7L)も追加されました。1983年のマイナーチェンジでファーストバックスタイルの3ドアクーペが3ドアハッチバックに変更されました。(実車画像→ 日産 サニー B11 1981)

1985年に日産 サニー 6代目(B12)が登場しました。ボディ形式は先代(B11)と同じで、外観も先代を踏襲していましたがより直線的なデザインとなりました。サニー(B12)は当時日産がノックダウン生産していたフォルクスワーゲン サンタナを研究して開発したので、高張力鋼板を採用した高剛性ボディや全輪独立懸架サスペンションの採用など、品質/走行性能が向上していました。エンジンは先代同様でセダン系にはサニーとしては初の4WD仕様が設定されました。1986年に3ドアハッチバックでクーペスタイルのRZ-1が追加され、さらにDOHC 4気筒1.6L(120HP)エンジンを搭載する高性能版のツインカム ニスモが追加されました。1987年のマイナーチェンジで1.5Lエンジンが新型に変わり、ボディ前後の意匠が変更されました。(実車画像→ 日産 サニー B12 1985)

1990年に日産 サニー 7代目(B13型)が登場しました。先代の3ドアクーペのサニー RZ-1はサニーシリーズから独立してNXクーペとなり、ワゴンのサニー カリフォルニアはADワゴン/ADバンの姉妹車となりましたので、ボディ形式は4ドアセダンだけとなりました。外観は先代のイメージを踏襲しつつやや丸みを帯びたデザインとなりました。4気筒1.3L/1.5L/1.6L/1.8Lエンジンと1.7Lディーゼルエンジンを搭載し、ガソリンエンジンは全てDOHC化されました。先代の4WDはパートタイム式がありましたが、ディーゼル車以外は全てフルタイム式となりました。1992年のマイナーチェンジでバンパー形状が小変更されました。1993年にサニー 8代目(B14)にモデルチェンジしました。(実車画像→ 日産 サニー B14 1994)

ミニカーは2021年に発売されたファースト43製です。サニー 7代目(B13型)をモデル化しています。メーカーは明記されていませんが、イクソ系のメーカーです。サイドビューを見るとウエストラインより上のキャビン部分がやや小さめですので、プロポーション的にはいまひとつでした。(このキャビンを小さめにするデフォルメ?はイクソ系などでたまにあるのですが、センスが良くない造形だと思います) ただフロントの顔付きは実車の雰囲気がうまく再現されていましたし、灯火類などの細部はリアルでしたので全体的にはまずまずの良い出来ばえでした。サニー 7代目のミニカーは2024年現在でもこれしかないようです。この当時の大衆車で地味なセダンはほとんどミニカーがないので、このサニー セダンは車種的には貴重です。これ以外のサニー B11/B12/B13のミニカーは、トミカ リミッテドのB12 セダン 1/64、ハイストーリー(レジン製)のB12 セダンとRZ-1ぐらいしかありません。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=2050

NISSAN NX COUPE 1990 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.14m 全幅約1.68m エンジン 変速機: DOHC 4気筒 1.8L 140HP 5段変速/4段自動変速

性能: 最高速180km/h (国内仕様) データーベースで日産 NXのミニカー検索

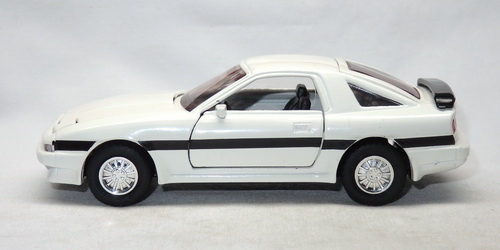

日産 NX クーペ 日本 1990年

1990年に日産 NX クーペが登場しました。当時の北米市場では小型の2ドアクーペがセクレタリーカー(Secretary's car:秘書などをしている高学歴女性が買う小型車の意)として人気があったことから、NX クーペはそこを主要なターゲットとして開発されました。北米の「日産デザインインターナショナル」がデザインし、当時の日産 180SX(北米では240SX)を小さくしたようなデザインで、Tバールーフ仕様がありました。北米ではNX1600/2000、欧州では100NXの名前で発売されました。他社の同様なセクレタリーカーとしてはトヨタ サイノス(北米の車名はPASEO(パセオ))、ホンダ シビック クーペなどがありました。(実車画像→ トヨタ サイノス 1991)

NX クーペはサニー 7代目(B13型)をベースにしたクーペで、国内ではサニー クーペ RZ-1 (B12型)の後継車でもありました。DOHC 4気筒1.5L/1.6L/1.8L(140HP)エンジンを搭載する前輪駆動車で、北米仕様にはDOHC 4気筒2L(140HP)エンジンも搭載されました。1.5L搭載車にはデジタルメーターが装備されていました。NX クーペは北米ではヒットしましたが、日本ではこの類のクーペには高性能が求められていたので、人気がありませんでした。1994年に生産中止となり、ルキノ クーペが後継車となりました。(実車画像→ 日産 ルキノ クーペ 1994)

ミニカーは2008年に発売されたアシェット製 国産名車コレクションです。メーカーはノレブで、プロポーションはまずまずで実車の雰囲気がうまく再現されていました。(ただしヘッドライトが少し奥まっているのが再現されていませんが) 室内は無彩色ながらインパネがそこそこ再現されていて、安価な雑誌付きミニカーとしては良い出来ばえでした。2009年に日産名車コレクションのNo.19で色違い(白)が発売されていて、そちらはルーフがTバールーフ仕様風に塗装されていました。ノレブはこの型を流用して自社のルミノ ブランドの型番800237では欧州仕様の100NX Tバールーフ(左ハンドル)を発売していました。それ以外のNX クーペのミニカーは無いようです。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1546

TOYOTA LAND CRUISER (LJ73) 1990 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4m 全幅約1.7m エンジン 変速機: 4気筒 2.5L 86HP 5段変速 パートタイム4WD

性能: 最高速130km/h データーベースでトヨタ ランドクルーザーのミニカー検索

トヨタ ランドクルーザー (LJ73) 日本 1990年

前述したランドクルーザー 40系の後継車として70系が1984年に登場しました。独立した前フェンダーはブリスターフェンダー風に変わり、デザインは目新しくなりました。ホイールベースは先代同様にショート/ミドル/ロングの3タイプがあり、2ドアのソフト/ハードトップのジープ形式、ピックアップ、4ドア バンなど様々なボディ形式がありました。ガソリンエンジンは6気筒4L(3F型)、ディーゼルエンジンは4気筒3.4L(3B)/4気筒3.4Lターボ(13B-T)、6気筒4L(2H) などが搭載されました。

2004年に70系は国内では生産中止となりましたが、海外では2007年にフロントの意匠を変更した新型が登場し、現在もV型8気筒4.5Lディーゼルエンジンを搭載した78や79などが世界中に輸出されています。国内では2014年に70系の発売30周年を記念して1年間の期間限定で70系が復活しました。基本的な構造はそのままでしたが、新型のV型6気筒4Lガソリンエンジンを搭載し、外観や装備は時流に合わせて変更されていました。2023年に国内ではエンジンを4気筒2.8Lディーゼルエンジンに変更した新型が発売されました。

70系は本格派の4WDでしたが、派生車としてハイラックスをベースにした乗用車タイプの簡易な4WDが1985年に登場しました。駆動系はハイラックスと共用で、サスペンションは国産4輪駆動車初の4輪コイルリジッドを採用していました。ガソリンエンジンは4気筒2.4L(22R)/2.7L(3RZ)、ディーゼルエンジンは4気筒2.5L(2L型)/2.8L(3L型)/3L(1KZ型)などを搭載していました。 当初のショートホイールベース仕様はランドクルーザー ワゴンやランドクルーザー IIなどと呼ばれましたが、1990年にロングホイールベース版が追加された際にプラドというサブネームが付けられました。1989年に80系にモデルチェンジしました。ランドクルーザー プラドは1996年に2代目(90系)にモデルチェンジしました。

ミニカーは1995年に発売されたDOORKEY(ドアキー)製の当時物です。ショートホイールベース仕様で角形ヘッドライトなので、1990年に登場したプラド系LJ73型の輸出仕様をモデル化しているようです。DOORKEYはオランダのAHC MODEL社(又はAR-GEE社)のブランドで、1990年代に登場したDOORKEYブランドのミニカーは50種類ほどあり、日本車もトヨタや日産など10種類ほどがモデル化されていました。プロポーションが良く実車の雰囲気がうまく再現されていて、まずまずの良い出来ばえでした。室内も結構良く仕上げてありました。このランドクルーザーはトヨタのロゴが付いた専用箱に入っていましたので、トヨタの販促用プロモーションにも使われたようです。ランドクルーザー 70系のミニカーはハイストーリー(レジン製)のプラドやピックアップ、NEO(レジン製)、NEW RAYの1/32などがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1582

TOYOTA SUPRA 2.5GT TWIN TURBO R (A70) 1990 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.62m 全幅約1.75m エンジン 変速機: DOHC 6気筒 2.5L ターボ 280HP 5段変速/4段自動変速

性能: 最高速245km/h (輸出仕様) データーベースでトヨタ スープラ A70のミニカー検索

トヨタ スープラ 2.5GT ツインターボ R A70型 日本 1990年

1986年に登場したトヨタ セリカ XX 3代目(A70型)はセリカ系から独立してセリカ XXの北米仕様で使われていたスープラという名前に変更されました。好評であった先代のイメージを引き継ぎ、より滑らかな曲面を使ったデザインとなりました。プラットフォームはソアラ 2代目と共通で、トヨタ 2000GTで使われた4?ダブルウィッシュボーン式サスペンションを採用していました。当初のエンジンは、6気筒2L、DOHC 6気筒2L(140HP)、DOHC 6気筒2Lツインターボ(180HP)、DOHC 6気筒3L ターボ(230HP)の4タイプがありました。

発売後すぐにエアロトップ(タルガトップ)が追加され、1987年には輸出仕様と同じブリスターフェンダーを持つワイドボディが3Lモデルに採用され、5段変速も設定されました。1988年のマイナーチェンジで後期型となり、フロント/リアの意匠が変更され、エンジンがパワーアップしました。1989年に2Lツインターボ モデルにもワイドボディが設定され、1990年の最後のマイナーチェンジでは3LエンジンがDOHC 6気筒2.5Lツインターボ(280HP)エンジンに変更され、ビルシュタイン製ショックアブソーバーやトルセンLSDを採用してスポーツカーとしての性能が向上しました。1993年にスープラ 2代目(A80)にモデルチェンジしました。

ミニカーは2006年に発売されたエブロ製です。フロントグリルのデザインが変更された後期型で最強の2.5Lツインターボエンジン搭載車をモデル化しています。エブロらしいリアルな造形で、実車の雰囲気がうまく再現されていました。特徴的なフロント周りや室内などの細部も良く再現されていました。後期型なのでフロントノーズのエンブレムがトヨタのCIエンブレムとなっていて、リアスポイラーのハイマウントストップランプまで再現されていました。さらにリトラクタブル ヘッドライトが可動するギミックも付いていました。スープラ初代のミニカーは、ダイヤペットの当時物 1/40、AHC DOORKEYのエアロトップ、トミカ リミッテドの1/64、京商、国産名車コレクション、ホビー ジャパンの1/64、レジン製ではWIT’S、MARK43、イグニッションモデルの1/43と1/18などがあります。 以下はフロント(リトラクタブル ヘッドライト開閉)とリアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2007年に発売されたアシェット製 国産名車コレクションのトヨタ スープラ 1988 (1/43 No.57)の画像です。後期型のワイドボディの3.0GT ターボをモデル化しています。メーカーはノレブで、ノレブらしいそつのない造形でプロポーションが良く、これも実車の雰囲気がうまく再現されていました。ただ安価な雑誌付きミニカーでしたので、室内の造形が無彩色で簡素なのがやや物足りません。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2022年に発売されたアシェット製 国産名車プレミアムコレクションのトヨタ スープラ 1986 (1/43 No.13)の画像です。リアに3.0GT TURBOのロゴがあるので、3Lターボエンジンを搭載した前期型の最上級仕様をモデル化しています。メーカーは中国のSUMS MODELで同社のオールモーストリアル(ALMOST REAL)ブランドでモデル化しています。前期型なのでワイドボディではないですが、それがかえってシャープな雰囲気でかっこよく見えます。プロポーション的にも細部の仕上げにしても、上記の2台よりレベルが高い出来ばえだと思います。特に室内のデジタルメーターは実車に即したカラーリングで実によく再現されていますが、室内のインパネをエブロのように灰色でモールドしてあればもっと室内がリアルなのですが。 プレミアムコレクションのミニカーは室内のモールドをいずれも黒一色で済ませていますが、これは最近のミニカーとしては芸のないやり方ですので、今後の改善を期待します。(このシリーズ当初のトヨタ 2000GTは木目インパネを再現してあり、これは実に良かったのですが) 既に紹介したこのシリーズのベレット GTやソアラの出来ばえは今一つでしたが、このスープラは値段に見合った良い出来ばえであると思います。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1994年に発売されたDOORKEY(ドアキー)製の当時物でトヨタ スープラ 3.0 Tバールーフ 後期型(1/43 型番153)の画像です。AHC DOORKEYはオランダのAHC社のブランドで、日本車を数種類モデル化していました。輸出仕様のスープラでTバールーフ(エアロトップ)仕様をモデル化しています。プロポーションは悪くないのですが、フロント周りの雰囲気が今一つの感じがします。ただスープラのTバールーフ仕様のミニカーはこれしかないようですので、その点では貴重なミニカーでした。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1986年に発売されたダイヤペット製の当時物 トヨタ スープラ 3.0GT ターボ 1986 (1/40 型番G50)の画像です。前期型のモデル化で、縮尺が1/40なので、全長115㎜と上記のエブロ製などより少し大きいです。ダイヤペットの協力工場の11番工場製で、全体的にややごつい造形で実車のスマートさが欠けていますが、これは簡単に壊れないことが必須であった子供向けミニカー故の造形であるとも考えられます。(特に11番工場はそれが顕著でした) ただこの造形でも、スープラであることは分かるので、当時はこれでもまずまずの良い出来ばえでした。リトラクタブル ヘッドライト/ボンネット/ドア/リアハッチが開閉するギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント(リトラクタブル ヘッドライト開閉)/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/ハッチバック開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1443

TOYOTA ESTIMA 1990 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.75m 全幅約1.8m エンジン 変速機: DOHC 4気筒 2.4L 135HP 4段自動変速

性能: 最高速180km/h データーベースでトヨタ エスティマのミニカー検索

トヨタ エスティマ 日本 1990年

バブル景気真っ只中の1989年東京モーターショーで公開されたMPVのコンセプトカー プレビア(PREVIA)が、1990年にトヨタ エスティマとして登場しました。商用車仕様の設定がない3列シートの7人乗り1ボックスカーで、サスペンションも乗用車的な4輪独立懸架が採用されていました。従来の1ボックスカーは角ばったデザインが多かったのですが、エスティマの丸みのあるデザインは目新しく「天才タマゴ」というキャッチコピーで宣伝されました。当時一般的な1ボックスカーはエンジンを運転席下に配置していたのですが、エスティマは床下にミドシップ搭載していたのもユニークでした。

エスティマは当時トヨタが開発していた2サイクルの小型高性能エンジンを搭載する予定だったのですが、排ガス対策がうまくいかずエンジン開発に失敗しました。そこで既存の商用車用エンジンをベースにしたDOHC 4気筒2.4Lエンジンを使うことになり、スペースの問題でエンジンをフロア下部に横に75度寝かして搭載することになりました。この構造で室内空間は確保しましたが、エンジンは大型ボディに対してパワー不足で振動/騒音の問題もありました。

エスティマは車幅が広い3ナンバー規格で高価だったので、販売はあまり芳しくありませんでした。そこで1992年には前後の意匠を変更してボディを5ナンバー規格に収めたエスティマ エミーナ/ルシーダが発売されました。1994年にはパワー不足を補う為、スーパーチャージャー付のエンジン(160HP)が追加されました。1998年のマイナーチェンジで外装が変更され、2000年に2代目にモデルチェンジしました。エスティマ 初代は5ナンバーのエミーナ/ルシーダが販売の中心となるなど商業的には失敗作でした。海外向けでは「プレヴィア(PREVIA)」や「タラゴ(TARAGO)」の名前で販売されました。

ミニカーは1991年に発売されたダイヤペットの当時物です。ダイヤペットの協力工場の144番工場製で、当時のミニカーとしてはプロポーションが良く、スモークウィンドウの後席や2トンカラー塗装などで実車の雰囲気がうまく再現されていました。室内ではエスティマ 初代の特徴であったインパネ中央に大きく張り出したセンターコンソールがうまく再現されています。ドアとテールゲートが開閉するギミック付きです。これ以外のエスティマ 初代のミニカーは最近までトミカの当時物しかありませんでしたが、2022年にハイストーリー(レジン製 1/43)とGCD(1/64 香港製)がモデル化しました。 以下はフロント/リアの拡大画像とテールゲート開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1486

ページ « 前へ 1...276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ...373 次へ »

当サイト掲載記事の無断転載を禁じます。

Copyright(C) 2004-2026 MINIATURECAR MUSEUM All rights reserved.