ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

NISSAN BLUEBIRD HARDTOP (810) 1976 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.26m 全幅約1.63m エンジン 変速機: 6気筒 2L 130HP 5/4段変速 3段自動変速

性能: 最高速180km/h データーベースで日産 ブルーバードのミニカー検索

日産 ブルーバード ハードトップ 810型 日本 1976年

日産 ブルーバード 5代目が1976年に登場しました。先代の名前ブルーバード UからUがとれて、デザインもシンプルでおとなしいスタイルに戻りました。エンジンは先代と同じ4気筒1.6L(95HP)/1.8L(105HP)L型と6気筒2L(115-130HP)L型を搭載し、3段AT 5/4MT変速で、最高速は180Km/h(2L)の性能でした。4ドアセダン、2ドアハードトップとバンが設定されていました。(実車画像→ 日産 ブルーバード 4ドアセダン 1976)

6気筒エンジンを積んだロングノーズのG6とSSSは全輪独立懸架を踏襲していましたが、それ以外はリアがリーフ リジッドとなり、これは時代遅れで不評だったようです。1977年にリアは4リンク/コイルに改良されましたが、810型は全般的に販売が低迷したようです。1978年のマイナーチェンジで、角形4灯式ヘッドライトを採用した後期型に変わり、ロングノーズに4気筒エンジンを積んだエセ6気筒仕様も追加されました。1979年にブルーバード 6代目(910型)にモデルチェンジしました。

ミニカーは1977年に発売されたダイヤペット製の当時物です。ロングノーズ版 G6のハードトップをモデル化しています。ダイヤペットの製作協力工場のなかでも造形センスが優れていた12番工場が製作していましたので、プロポーションが良く実車の雰囲気がうまく再現されていました。フロントグリルや室内のインパネなども良く再現されていました。ボンネット/ドア/トランクが開閉するギミック付きです。これ以外の当時物ミニカーはトミカのG6 セダン、トミカ ダンディのG6 ハードトップがありました。(両方とも前期型) 実車の人気がなかった為か、当時物以外のミニカーは2024年現在でもありません。 以下はフロント/ボンエットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=943

NISSAN SKYLINE HARDTOP 2000GT-X (C210) 1977 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.6m 全幅約1.63m エンジン 変速機: 6気筒 2L 130HP 5/4段変速 3段自動変速

性能: 最高速175km/h データーベースで日産 スカイライン C210のミニカー検索

日産 スカイライン ハードトップ 2000GT-X C210型 日本 1977年

日産 スカイライン 5代目は「スカイライン ジャパン」のキャッチフレーズで1977年に登場しました。先代同様にローレル(3代目)とシャーシを共有していて、直線基調がより鮮明となったボディデザインも良く似ていました。4ドアセダン、2ドアハードトップ、5ドアワゴン/バンの車種構成でした。エンジンはL型4気筒1.6L(95HP)/1.8L(105HP)、L型6気筒2L(115-130HP)の3種類で、3段AT/5/4段MT変速で最高速175Km/h(2L)の性能でした。

1979年のマイナーチェンジで、6気筒エンジン搭載車は角形2灯式ヘッドライトに変わりました。排ガス規制対応で当初は高性能エンジンが有りませんでしたが、1980年に6気筒2Lエンジンにターボ仕様(145HP)が追加されました。同年に4気筒2Lエンジン、6気筒2.8Lディーゼルエンジンも追加されました。(実車画像→ 日産 スカイライン 2000GT ターボ 1980 ) 当時人気のあったTVドラマ「西部警察」の劇中車で特殊装置を装備した「マシンX」のベースとして2000GT ターボが使われました。排ガス規制の影響で5代目スカイラインには高性能版のGT-Rは設定されませんでした。1981年にスカイライン 6代目 (R30)にモデルチェンジしました。

ミニカーは1978年に発売されたダイヤペット製の当時物です。これはダイヤペットの12番協力工場製で、同工場が担当した物は出来が良い物が多かったです。このスカイライン 5代目もフロント/リアの造形など実車の雰囲気がうまく再現されていて良い出来ばえでした。ボンネット/ドア/トランクが開閉するギミック付きで、エンジンや室内などの細部も当時のミニカーとしては良く再現してありました。スカイラインは人気があったので、当時物ミニカーはトミカ、トミカ ダンディ、エーダイ グリップがあり、何れもハードトップをモデル化していました。またエーダイ以外は角形ヘッドライトのマイナーチェンジ版もモデル化していました。当時物以外ではトミカ リミッテドの4ドア 2000GT、アンチモニーコレクションの4ドア、アオシマのマシンX、アオシマDISMのハードトップのカスタム、エブロの後期型ハードトップ、京商サークルKの後期型ハードトップ、イグニッションモデル(レジン製)の1/43と1/18などたくさんあります。(掲示板にご投稿頂いた情報を追加 → 当時物としてバンダイ BEC43(1/43)とダッパーシリーズ(1/55)の前期型ハードトップ、サクラペットの前期型セダンのパトカー、消防車、救急車がありました) 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1980年に発売されたダイヤペット製の当時物 日産 スカイライン 2000GT ターボ (1/40 型番G137)の画像です。上述した型番G1のフロント/リアを変更して、角形2灯式ヘッドライトに変更されたマイナーチェンジ版に仕立てています。このようにマイナーチェンジ版がすぐにモデル化されていることから、当時のスカイラインの実車人気が高かったことが分かります。(当時は人気車種のマイナーチェンジに対応してミニカーでもマイナーチェンジ版が作られることが良くありました) (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1981年に発売されたトミカ ダンディ製の日産 スカイライン 2000 GT ターボ (1/43 型番D48)の画像です。これも角形2灯式ヘッドライトのマイナーチェンジ版をモデル化しています。トミカ ダンディは子供向けながらも当時のミニカーとしてはリアルな造形が特長で、海外のミニカーにも引けを取らない良い出来ばえでした。このスカイラインもプロポーションが正確で実車の雰囲気がうまく再現され、とても良く出来ていました。リアルに再現された室内、実車に準じた金色のストライプ/2000GT TURBO ロゴなどの細部も良く仕上げてありました。ボンネット/ドア/トランクが開閉するギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2022年に発売されたアシェット製 国産名車プレミアムコレクションの日産 スカイライン (C211) ハードトップ 2000 ターボ GT-E S (1/43 No.24)の画像です。これもマイナーチェンジ版をモデル化しています。メーカーは中国のSUMS MODELで同社のオールモーストリアル(ALMOST REAL)ブランドでモデル化しています。最近のミニカーですからプロポーションが正確なのは当たり前ですが、フロント/リアの造形、ホイール、灯火類、車名ロゴ/エンブレムなどの細部が良く再現されていて、とても良く出来ています。特に室内はステアリングホイール、インパネのメーター類が実にリアルに再現されています。ただ角型ヘッドライトがやや大きめに感じますが、これはこの車の外観上の特徴を強調したデフォルメと考えればそれほど悪くはありません。このデフォルメを除けばスカイライン 5代目 後期型の1/43量産ミニカーとしては、ベストの出来ばえといっても良いでしょう。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。銀色のリアパネルはテールライトや車名ロゴなどが実車同様にリアルで、見ごたえのある出来ばえです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=944

NISSAN SUNNY COUPE 1400 SGX (B310) 1977 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4m 全幅約1.59m エンジン 変速機: 4気筒 1.4L 80HP 5/4段変速 3段自動変速

性能: 最高速155km/h データーベースで日産 サニーのミニカー検索

日産 サニー クーペ 1400 SGX B310型 日本 1977年

日産 サニー 4代目 B310型が1977年に登場しました。日産車全体のデザインのシンプル化に沿って、サニーも初代のような直線基調のデザインに戻りました。車幅が拡大されたボディは4/2ドアセダンとバン、2ドアクーペがありました。上級仕様の1.6Lエンジン搭載のエクセレントは廃止され、全モデルが4気筒1.2L(70HP)/1.4L(80HP)のA型エンジンを搭載し、3段AT/5/4段MT変速で最高速155Km/hの性能でした。

1979年にリアウィンドーが大きく傾斜したスタイリッシュな5ドアワゴンのカルフォルニアが追加されました。(実車画像→ 日産 カルフォルニア 1979) 同年後半のマイナーチェンジで、商用バン以外は角形ヘッドライトを持つスラントノーズにフロントが変更されました。(この頃から国産車の角形ヘッドライトへの移行が始まりました) 1980年のマイナーチェンジでエンジンが1.3L/1.5Lに変更されました。B310型はサニーとしては最後の後輪駆動車でしたので、2代目の110型同様にツーリングカーレースで活躍しました。1981年にサニー 5代目 B11型にモデルチェンジしました。(実車画像→ 日産 サニー B11 1981)

ミニカーは1978年に発売されたダイヤペット製の当時物です。ダイヤペットの協力工場の119番工場という新しい?工場が製作を担当したようです。プロポーションが良く、リアシートが実車同様に分割可倒式となっているなど細部にも凝った作りで、当時のミニカーとして良く出来ていました。(この作風はサニー 3代目 (型番G14)を担当した12番工場に似ていました) これ以外のサニー 310型のミニカーはハイストーリー(レジン製)のカルフォルニア ワゴンと、ENIFのレース仕様、ファースト43の後期型セダンがあります。サニー 5代目 B11型は2024年現在でもミニカーがありませんが、その世代のサニーは平凡すぎてあまり魅了が無くなったということが原因なのでしょうか? なおサニー 6代目(B12型)はトミカ リミッテドとハイストーリー(レジン製)がモデル化しています。サニー 7代目(B13型)はFIRST43がセダンをモデル化しています。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/ハッチバック開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2021年に発売されたファースト43製の日産 サニー (B310) セダン 後期型 輸出仕様 1980 (1/43 型番F43-117)の画像です。サニー (B310)は1979年のマイナーチェンジでバン以外はフロントノーズがスラント化されて角型ヘッドランプが採用された後期型となりました。これはその後期型の輸出仕様をモデル化していますが、右ハンドルですので、イギリス向け輸出仕様だと思います。メーカーは明記されていませんが、ファースト43はアシェット製 国産名車コレクションの流用が多くイクソが製作しています。特別に凝ったところはありませんが、フロントグリルや灯火類がリアルで良く出来ていました。安価なミニカーですので彩色はされていませんが、室内もそこそこ良く再現されていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=945

NISSAN VIOLET AUSTAR MULTI COUPE 1600 (A10) 1977 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.26m 全幅約1.6m エンジン 変速機: 4気筒 1.6L 105HP 4段変速 3段自動変速

性能: 最高速150km/h データーベースで日産 バイオレットのミニカー検索

日産 バイオレット オースター マルチ クーペ 1600 A10型 日本 1977年

1977年にバイオレット 2代目 バイオレット オースターが登場しました。変わったデザインだった初代とは打って変わって、シンプルなデザインになりました。見た目がほぼ同じ姉妹車としてファミリーカーのバイオレットもあり、バイオレット オースターはスポーティ志向の車といった位置づけでした。数ヶ月後に豪華志向の姉妹車スタンザが追加されました。エンジンは初代と同じ4気筒1.4L(80HP)と1.6L(95-105HP)で、3段AT/5/4段MT変速で最高速150Km/hの性能でした。4ドアセダン、3ドアクーペ、バンの設定がありました。スタンザとオースターには1.8L(115HP)が追加され、スタンザには5ドアハッチバックが設定されました。(実車画像→ 日産 スタンザ 1977)

1978年のマイナーチェンジで、バイオレット オースターから、バイオレットの名前が外れてオースターとなりました。1979年のマイナーチェンジで角形4灯式ヘッドライトに変わりました。1981年にオースター 2代目 オースター JK にモデルチェンジしました。1985年にオースター 3代目にモデルチェンジし、1990年にオースターは生産中止となりました。(実車画像→ 日産 オースター JK 1981、日産 オースター 1985)

ミニカーは1978年に発売されたダイヤペット製の当時物です。手堅い作りの12番工場製で、プロポーションが良く実車の雰囲気がうまく再現されていて、良く出来ていました。フロントグリルや室内も良く再現されていました。当時のミニカーとしては珍しい品川ナンバーのナンバープレートが付いているのも凝っていました。(同じ12番工場製のチェリー FIIもナンバープレートが付いていました) ボンネット/ドア/テールゲートが開閉するギミック付きです。これ以外のバイオレット 2代目のミニカーはラリー仕様車があります。バイオレット 2代目(輸出仕様車の名前はダットサン 160J)がサファリラリーで1979年と1980年に連続優勝するなど国際ラリーで大活躍していましたので、ラリー仕様車がイタリアのポリスティルの当時物、CM'S ラリーカー コレクションの1/64、イクソ、スパーク(レジン製)などでモデル化されています。なおバイオレット 2代目の姉妹車スタンザのミニカーはイクソがラリー仕様車をモデル化していますが、それ以外はないようです。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームとリア/テールゲート開閉の画像です。。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=946

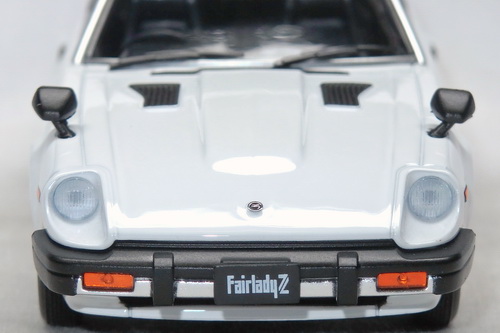

NISSAN FAIRLADY Z 280Z-T (S130) 1978 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.42m 全幅約1.69m エンジン 変速機: 6気筒 2.8L 145HP 5段変速/3段自動変速

性能: 最高速180km/h データーベースでフェアレディ Z S130型のミニカー検索

日産 フェアレディ Z 280Z-T S130型 日本 1978年

約50万台を販売し大成功した日産 フェアレディ Z 初代は1978年に2代目(S130)にモデルチェンジしました。初代のデザインをほぼ継承していましたが、フロントグリルがなくなるなど目新しくなっていました。メカ的にはリアサスペンションがセミトレに変更されて乗り心地が向上し、全輪ディスクブレーキが採用されました。2シーターと4シーターの2by2の2タイプがあり、室内は広くなり内装はより豪華になりました。エンジンは6気筒2L/2.8L(145HP)を搭載し、3段AT/4段MT変速で最高速180km/hオーバーの性能でした。2.8Lエンジン搭載車(Z-T)は280Zと呼ばれました。

1980年にエンジンにECCS(電子制御)が採用され、国産初のTバールーフ仕様が追加されました。このTバールーフ仕様車をガルウイング式ドアに変更しボンネット上に催涙弾発射銃を追加するなどの改造を施した車が、当時のTVドラマ 西部警察の大門団長の専用車「スーパーZ」として使われました。1981年のマイナーチェンジでカラードバンパーが標準装備となり、テールライトが変更され、ボンネット上の助手席側にNACAダクト型のエアインテークが追加されました。1982年に2Lターボ(145HP)エンジンを搭載する200Z-Tが追加されました。1983年に3代目(Z31)にモデルチェンジしました。(実車画像→ 西部警察 スーパーZ 1982)

ミニカーは1979年に発売されたダイアペット製の当時物です。最上級グレードの280Z-Tをモデル化しています。当時のダイアペットには複数の製作協力工場(外注先)があり、各工場ごとに作風に違いがありました。この280Z-Tは底板に表示された型番008-01488の008から8番工場製と分かります。(他にも11番や12番工場などがありました) この8番工場は日産 シルビアやホンダ アコードも担当していたのですが、センスの良い造形でした。この280Z-Tもプロポーションが良く、室内などの細部もきちんと仕上げてありかなり良い出来ばえでした。(ホイールがやや安っぽいですが) ボンネット/ドア/テールゲートが開閉するギミック付きです。

ダイヤペットはこれをT-バールーフ仕様に変えた物や、その西部警察スーパーZ仕様、さらに1/30の280Z 2by2なども発売していました。ダイヤペット以外の当時物ミニカーではトミカの280Z-T、トミカ ダンディの280Z-T、マッチボックスなどがあります。当時物以外ではトミカ ダンディのリニューアル版、トミカ リミッテドの後期型、エブロの280ZとそのT-バールーフ仕様、国産名車コレクションの280Z 2by2、MARK43(レジン製)の後期型、イグニションモデル(レジン製)などがあります。またアオシマの西部警察シリーズとトミカ リミッテドからスーパーZが数種類モデル化されています。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームとリア/テールゲート開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1981年に発売されたダイヤペット製の当時物 日産 フェアレディ Z 280Z-T T-バールーフ仕様 (1/40 型番G3)の画像です。上記をT-バールーフ仕様に変更した物です。透明なプラスチック製のTバールーフは脱着することができます。実車に即した黒/銀の2トンカラーとなっています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1979年に発売されたトミカ ダンディ製の当時物 日産 フェアレディ 280Z-T (1/43 型番006)の画像です。トミカ ダンディは当時としてはかなりレベルの高い1/43サイズのミニカーを出していました。この280Z-Tもプロポーションが良く、金色のモールやロゴなど細部の仕上げも当時としてはかなりリアルに出来ていました。ボンネット/ドア/テールゲートが開閉するギミック付きです。このレベルの出来ばえになるとフェンダーミラーが付いていないのが気になりますが、当時のミニカーは子供向けでしたから、そのような小さなパーツが危険な突起物となったり外れた場合の誤飲などを防ぐために安全性を考慮して付けていなかったのです。そのような小さなパーツを付けることが技術的にできなかった訳ではありません。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームとリア/テールゲート開閉の画像です。シート背後にはスペアタイヤを備えています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2002年に発売されたエブロ製の日産 フェアレディ Z 280Z-T (1/43 型番43247)の画像です。エブロらしいリアルな造形で、当時の国産ミニカーとしてはかなり良い出来ばえでした。灯火類、フェンダーミラー、バンパー、室内などの細部もかなりリアルに仕上げられていました。280Zのダイキャスト製1/43ミニカーとしてプロモーションモデル的な評価ではこれが最近まではベストでしたが、2022年に発売された国産名車プレミアムコレクション製(以下に掲載)が新しいだけあってベストになったと思います。(ただ開閉ギミックが付いた上記のダイヤペット製も個人的には捨てがたい魅了がありますが) (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2009年に発売されたアシェット製 日産名車コレクションの日産 フェアレディ Z 280Z-T 2by2 (1/43 No.14)の画像です。これは4シーターの2by2をモデル化しています。メーカーはノレブで、ノレブらしいうまい造形で実車の雰囲気がうまく再現されていました。安価な雑誌付きミニカーでしたので室内の仕上げは簡素でしたが、その点を除けば細部もそこそこ良く再現されていて値段以上に良く出来ていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2008年に発売されたアシェット製 国産名車コレクションの日産 フェアレディ Z 280Z-T 2by2 (1/43 No.76)の画像です。上記の日産名車コレクションと同じ物で、カラーリングを変えています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2022年に発売されたアシェット製 国産名車プレミアムコレクションの日産 フェアレディ 280Z-L 1978 (1/43 No.23)の画像です。メーカーは中国のSUMS MODELで同社のオールモーストリアル(ALMOST REAL)ブランドでモデル化しています。上述したエブロ製の280Z-Tとグレードが違うだけの280Z-Lをモデル化しています。カラーリングも同じ白ですので、両モデルを比較してみました。どちらもプロポーションが良いリアルな造形で、基本的な出来ばえは同等レベルです。灯火類、ホイール、ロゴなどの細部もほとんど同じレベルですが、フェンダーミラーは国産名車プレミアムコレクション製のものはやや大きすぎるように感じます。室内の仕上げレベルも同等ですが、国産名車プレミアムコレクション製のメーターは赤で彩色されているので少しだけ見ばえが良いです。また国産名車プレミアムコレクション製はテールゲートの熱線入りリアウィンドーの再現がリアルで、その下のラゲッジスペースが茶色で仕上げてあり、荷物を固定するベルトも再現されています。

総括すると国産名車プレミアムコレクション製の方が細部の仕上げが良いという結論ですが、これは製作された時期が最近であることを考えれば当たりまえのことです。むしろ20年前に作られたエブロのミニカーがいかに素晴らしかったかということになります。 ちなみに20年前のエブロの値段は3400円で、このプレミアムコレクション(4000円)とほぼ同じで、20年前としては高価ではありました。 (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リア(ラゲッジスペース拡大)の拡大画像です。フェンダーミラーがやや大きすぎると思います。テールゲート下のラゲッジスペースはなかなかリアルな仕上げです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=947

当サイト掲載記事の無断転載を禁じます。

Copyright(C) 2004-2025 MINIATURECAR MUSEUM All rights reserved.