ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

MACK R SERIES SEMI-TRAILER TRUCK 1965 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約12m? 全幅約2.5m エンジン 変速機: 6気筒11L-8気筒16.4L ガソリン/ターボ ディーゼル 200-400HP 10段変速/自動変速など

性能: 最高速 不詳 データーベースでマック トラックのミニカー検索

マック R シリーズ セミトレーラー トラック アメリカ 1965年

ビンテージ期のマック AC型 トラックの欄に記載したように戦前のマック トラックはその頑丈さでベストセラーのトラックでした。戦後になるとピータービルト、ケンウォース、フレイトライナーなどのアメリカ新興メーカーやボルボやメルセデス ベンツなどの欧州メーカーが北米市場に参入し、マックを取り巻く環境は厳しくなりました。1980年代にはボルボがアメリカの老舗トラックメーカー ホワイトと提携するなど、トラック メーカーの世界的な再編が起こりました。その流れでマックもフランスのルノーが資本参加し、1990年にルノー トラック傘下となりました。また2001年にはそのルノー トラックもボルボ トラックの傘下となりました。

以下 マック トラックの主要なモデルの概要メモです。

- 1940年に登場したLシリーズは1956年まで生産されました。

- 1953年にLシリーズの後継となるBシリーズが登場し、マックとして最も成功したモデルとなりました。(実車画像→ マック Bシリーズ 消防車)

- 1962年にキャブオーバー型のFシリーズ 2代目が登場し、1981年まで生産されました。(その後もMHシリーズなどのキャブオーバー型がある) (実車画像→ マック Fシリーズ)

- 1965年にBシリーズを後継するRシリーズが登場し、Rシリーズには全輪駆動のRMや軽量型のRLなどバリエーションがあり、改良型のRBは2005年まで生産されました。

- 1977年にRシリーズの豪華版?のスーパーライナーが登場し、1993年まで生産されました。(実車画像→ マック スーパーライナー)

- 1988年に高速道路用のCHシリーズが登場しました。

ミニカーは1971年に発売されたコーギー製の当時物です。1965年に登場したマック Rシリーズのセミトレーラーをモデル化しています。縮尺が1/48ですが、それでも全長257㎜の大きなサイズとなっています。トラクターはRシリーズの角ばったデザインがうまく再現されていました。トレーラもトラクター同様に良く出来ていて、トラクターとの連結動作もうまく出来ていました。トラクターのボンネット開閉/トレーラの扉開閉など実車に即したギミックを盛り込んだ、コーギーらしい面白いミニカーに仕上がっていました。(当時このミニカーは約65000台も売れました) コーギーはバリエーションでクレーン車仕様、コンテナ積載仕様、タンクローリー仕様も出していました。以下はトラクター単体のフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はトラクターのフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリアの拡大画像です。キャブの左下にある赤いレバーを押すとボンネット全体が大きく開きます。エンジンルームにはラジエータ/エンジンが結構リアルに再現されていて、キャブの右側には垂直に配置されたエアクリーナー/排気管があります。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はトレーラー単体の画像とトレーラーの扉開閉動作の画像です。トレーラーは側面のスライドドアとリアドアが開閉できます。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はトラクタとトレーラーの接続動作の画像です。トラクターとトレーラーの連結動作はトレーラーを押し込むだけでロックされ、トレーラーの前輪は後方に跳ね上がることができます。連結のロックはトレーラー前端左下にあるレバーを引くことで解除できます。全体的にとても頑丈に出来ていますが、これは子供が乱暴に扱っても簡単には壊れないよう設計されていたのです。(この簡単に壊れないことは当時のミニカーの優れたところでした) (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

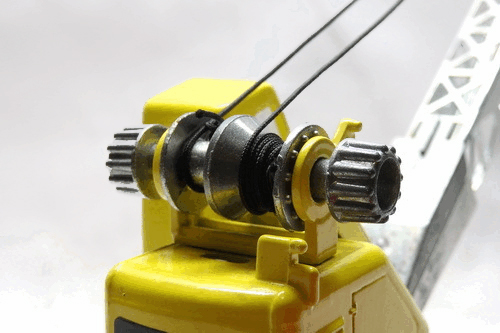

以下は1972年に発売されたコーギー製の当時物 マック クレーン車 (1/48 型番1154)の画像です。上記のマック トラクターのバリエーションで、トラクターの後部に回転台座付クレーンを備えたモビル クレーンをモデル化しています。クレーンの操作室には作業員のフィギュアが乗っています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像と吊り下げフック操作ダイヤルの画像です。トラックのフロント前面にはガードが追加され、クレーンが組み込まれた後部には転倒防止用のアウトリガーが付いていて張り出すことが出来ます。クレーン柱の傾き調整と吊り下げフックの巻き上げがクレーン後方の操作ダイヤルで操作できます。左側ダイヤルを回すことでクレーン柱の傾き調整、右側ダイヤルを回すことで吊り下げフックの巻き上げを行います。巻き上げたダイヤルが緩まないよう、通常は突起の付いた円盤が外側のハウジングにスプリングで押さえつけられ拘束されています。左右の操作ダイヤルを押し込むと突起の付いた円盤による拘束が外れ、ダイヤルを回すことができます。昔のミニカーのギミックはこんな具合に良く考えられたメカ設計がされていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はクレーンの回転動作とクレーン柱の傾き調整と吊り下げフックの巻き上げ動作の画像です。クレーンは360度回転することができます。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

データーベースでピータービルトのミニカー検索、データーベースでケンウォースのミニカー検索、データーベースでフレイトライナーのミニカー検索

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1869

GM OLDSMOBILE TORONADO 1966 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約5.4m 全幅約2m エンジン 変速機: V型8気筒 7L 385HP 3段自動変速

性能: 最高速209km/h データーベースでGM オールズモービルのミニカー検索

GM オールズモービル トロネード アメリカ 1966年

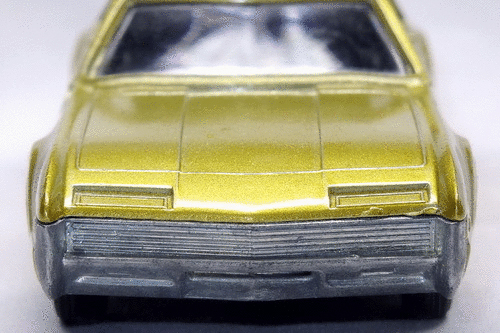

オールズモービルは1897年に設立されたアメリカで最も古い自動車メーカーで1908年にGM傘下となりました。GMグループではビュイックに次ぐ中級車で、1950-1960年代には先進的な技術やデザインを特徴とするブランドでした。その代表的なモデルがフルサイズのスペシャルティカーとして1966年に登場したオールズモービル トロネードで、このサイズの大型車としては世界で初めて前輪駆動方式を採用した車でした。エンジンはV型8気筒7L(385HP)を縦置き搭載し、3段自動変速で最高速209km/hの性能でした。(1970年以降はV型8気筒7.5L(400HP)エンジン搭載)

ボディデザインもファーストバックの2ドアクーペで、リトラクタブル ヘッドライトを採用した独特のフロントノーズを持つ実にかっこいい車でした。1970年にはそのリトラクタブル ヘッドライトが通常の固定式丸形4灯に変更され、1971年に2代目にモデルチェンジしました。1970年代以降のオールズモービルは先進性がなくなり、ユーザー層がかぶるビュイックの姉妹車的存在となり、あまりパッとしないブランドとなっていきました。最終的に2004年にオールズモービル ブランドそのものがGMから無くなってしまいました。(実車画像→ オールズモービル トロネード 1971)

ミニカーは1967年に発売されたデンマークのテクノ製の当時物です。当時のテクノのミニカーはレベルの高い出来ばえの物が多く、金属製パーツが多いので重量感があるしっかりとした作りでした。このトロネードもプロポーションが正確で実車の雰囲気がうまく再現されていました。リトラクタブル ヘッドライト/ボンネット/ドア/トランクが開閉するギミック付きで、さらに前輪がステアするギミックも付いていました。リトラクタブル ヘッドライトはボンネット先端部分を下に押し込むことで開くようになっていました。実車ではボディと共色のヘッドライト部分が黒色になっていますが、これはヘッドライトが開閉できることをアピールする為の演出でしょう。ボディ先端の赤いレバーを押すとボンネットのロックが外れ先端が少し持ち上がりとボンネットを開くことができます。前輪の操舵はボディを押して左右に傾けることで行います。トロネードは見てのとうりのかっこいい車でしたので、コーギー、ソリド、ポリトーイなど当時の主要なミニカーメーカーから当時物ミニカーが発売されていました。なかでもコーギーのトロネードは中学生だった私が入手した最初の外国製ミニカーでしたので、格別な思い入れがあります。アメリカにはこんなかっこいい車があるのだということを、このミニカーで知ったのでした。以下はフロント(リトラクタブル ヘッドライトの開閉)/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は前輪操舵ギミック動作の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1967年に発売されたソリド製の当時物 GM オールズモービルトロネード (1/43 型番150)の画像です。ソリドらしいシャープな造形で、実車のかっこいいフォルムがうまく再現されていました。ただ上記テクノ製と同じで前後バンパーが金属製パーツなので、プラスチック製メッキパーツのような光沢がない点は最近のミニカーに比べるとやや見劣りします。ドア開閉ギミック付で、ドアを開くと屋根にある室内灯(電球)が点灯するギミックが付いていました。このギミックはまだ動作するはずなのですが、電球を点灯させるボタン電池の手持ちを切らしたので点灯した状態の画像はありません。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2002年に発売されたミニカー付雑誌のはしりであったデルプラド製の世界の名車シリーズ GM オールズモービルトロネード (1/43 No.65)の画像です。底板にMADE IN CHINAと表示されていますが、メーカーは不明です。プロポーションが良くフロントグリルや室内などの細部もまずまずの出来ばえで、この世界の名車シリーズとしてはなかなかの良い出来ばえになっていました。 (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

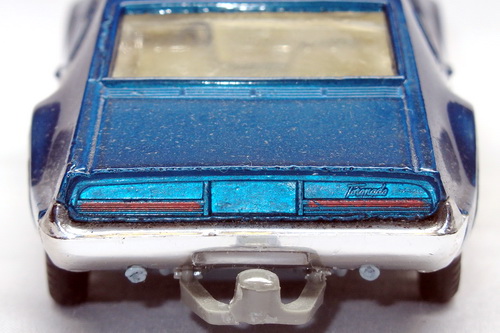

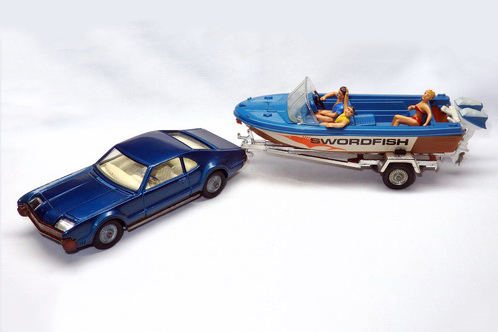

以下は1967年に発売されたコーギー製の当時物 GM オールズモービル トロネード (1/51 型番264)の画像です。当時のコーギーのアメリカ車のミニカーはアメリカ車以外のミニカー(1/43)と大きさを揃える為に、縮尺を1/50ほどにしていました。したがってこれも縮尺1/51と上記のソリド製などに比べると一回り小さいサイズになっていました。そんなわけでサイズは小さいのですが、プロポーションが良くこれもかっこいいトロネードに仕上がっていました。またトローネードの最大の特徴であるリトラクタブルヘッドライトの開閉ギミックが付いていることとそのヘッドライトにラインストーンを使用しているのはコーギーらしいところでした。この開閉ギミックはバンパー右側下にあるダイヤルで操作します。このトロネードは上述したように私が入手した最初の外国製ミニカーでしたが、そのミニカーは手放してしまい、これはその後新たに入手した物でトロネードとモーターボートをセットにしたセット物(型番GS36)のトロネードです。したがってこのトロネードの後部にはボートを積載するトレーラーとの連結フックが付いていましたが、本来の型番264のトロネードには連結フックは付いていません。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リトラクタブルヘッドライトの開閉動作の画像とリアの画像です。残念なことにフロントバンパーは経年劣化でメッキが剥げてきています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は上述したトロネードとモーターボートを積んだトレーラーをセットにしたセット物(型番GS36)の画像とモーターボート単体の画像です。モータボートはプラスチック製でかなりリアルな出来ばえで、乗っているフィギュアも実に良く出来ていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1975年頃に発売されたオートピレン製の当時物 GM オールズモービル トロネード (1/51 型番307)の画像です。一見しただけで上記コーギー製をコピーした物だと分かります。ただし単にデッドコピーしているのではなく、ドアを開閉可能に変更しリトラクタブル ヘッドライトの開閉用ダイヤルをレバー操作に変更していました。またドアを開閉できるようにしたので室内もコーギ製とは変更してあるなど、オートピレン独自の工夫が見られました。コピーしたコーギー製の出来が良いこともありましたが、このオートピレン製のトロネードは単なるコピー以上に評価できる出来ばえでした。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ヘッドライト開閉動作の画像とリアの画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=375

MONKEE MOBILE 1966 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約5.6m? 全幅約1.9m? エンジン 変速機: V型8気筒 6.4L 335HP? 3段自動変速

性能: 最高速不詳 データーベースでモンキー モービル のミニカー検索

モンキー モービル アメリカ 1966年

1960年代にイギリスのロックバンドグループの「ビートルズ」が世界を熱狂させました。アメリカでも同じようなグループを売り出そうとして、ビートルズの映画「ビートルズがやって来るヤァ!ヤァ!ヤァ!」を真似たTV番組「ザ モンキーズ ショー」が1966年に製作されました。この番組の為にオーディションで選出された4人グループが「ザ モンキーズ」で、番組の内容は売れないミュージシャングループが繰り広げる一話完結のコメディドラマだったそうです。その番組とタイアップしたデビューアルバム「恋の終列車(Last Train to Clarksville)」は大ヒットし、モンキーズはアメリカの人気グループとなり、イギリスでも人気があったそうです。なお当時の私は子供だったので、このグループのことを知りませんでしたが。

このTV番組に登場するグループの車が、モンキー モービルでした。1966年式ポンティアック GTOをベースにしたドラッグスター風のカスタムカーでした。ノーズとテールを延長して派手なデザインに改造してあり、クロームメッキされたスーパーチャージャー付のV型8気筒6.4Lエンジンがむき出しになって搭載されていました。リアにはドラッグスター用のパラシュート式ブレーキが装備されていたようです。なお実車は2台あったそうで、2台は側面にあるモンキーズのロゴの大きさなどが違うようです。

ミニカーは1968年に発売されたコーギー製の当時物です。実車の外形寸法が分からないので全長などは当方の推定値ですが、縮尺は1/46ぐらいで作られているようです。特徴的なフロントノーズやリアなどがそこそこ良く再現されていて、当時のミニカーとしては良くできていました。コーギーお得意の良くできたモンキーズのフィギュアが付いていたのが、車の出来ばえ以上にこのミニカーの魅力でした。(手間が掛かるフィギュアを省いた再生産品が2001年頃に発売されましたが、フィギュア無しでは魅力半減でした) なお細かいことをいうと実車のソフトトップは白なので、この赤/白の塗り分けは正しくないのですが、そのことは知らなかったことにしましょう。モンキー モービルの当時物ミニカーは同じコーギーのハスキー(小スケール)しかありません。当時物以外ではERTLの1/18やジョニー ライトニングの小スケールがあります。以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は搭乗しているフィギュアの拡大画像です。

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1928

CHAPARRAL 2D 1966 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

シャパラル 2D アメリカ 1966年

テキサスの石油王と呼ばれたジム ホールは技術者で、一流のレーシングドライバーでもありました。彼はレースカーを購入してレースを行っていましたが、コンストラクターに依頼して1961年にシャパラル 1Aを開発しました。この車はフロントにシボレーのV型8気筒エンジンを搭載した標準的な構造で、ホール自身がドライブし好成績を収めました。ホールは1962年にシャパラル カーズを設立し、オリジナルのレースカーの開発を始めました。なおシャパラルという名前はニューメキシコ州の州鳥ロードランナー(ROAD RUNNER)という鳥の別称とのことです。(実車画像→ シャパラル 1A)

1963年に登場したシャパラル 2AはシボレーのV型8気筒5.4Lエンジンをミドシップ搭載し、自動変速機を採用していたことから話題となりました。(この自動変速機は非公式ですがGMのサポートを受けていたそうです) この車はアメリカのUSRRC(全米ロードレーシング選手権)などで活躍し、1964年の年間チャンピオンになりました。1965年に2Aで参戦したセブリング 24hではフォード GT40を制して優勝しました。このシーズン後半には改良型の2Bや可変式リアスポイラーを付けた2Cが登場して活躍しました。(実車画像→ シャパラル 2C)

1966年にルーフを閉じたGr.6仕様の2Dが登場し、スポーツカー世界選手権に本格的に参戦しました。初戦のニュルブルクリング 1000kmで優勝し、ヨーロッパの主要レースでのアメリカ車の優勝は1921年フランスGPのデューセンバーグ 183 GPカー以来でした。スポーツカー世界選手権ではフォード GT40やポルシェ 910が強く、信頼性に欠けるシャパラルはリタイアが多くあまり活躍していません。またこの年に始まったカンナム(CAN-AM:カナディアン アメリカン チャレンジカップ)には、大きなリアスポイラーを付けたGr.7仕様の2Eで参戦し、第4戦で1-2フィニッシュで優勝しました。1967年のカンナムにはエンジンを7Lに変えた2Dで参戦しました。ただカンナムではマクラーレンが圧倒的に強かったので、シャパラルの優勝は1966年の1回だけでした。1967年に2Dをベースにしたシャパラル 2Fが登場しました。(実車画像→ シャパラル 2E)

ミニカーは1967年に発売されたソリド製の当時物です。1966年のニュルブルクリング優勝車をモデル化しています。ソリドらしいシャープな造形で実車の雰囲気がうまく再現されていて、とても良くできていました。ガルウイングドアとリアカウルが開閉するギミック付きで、リアカウルを開くとエンジン周辺のメカが再現されていました。実車同様に後車軸には実際に可動するコイルスプリング式サスペンションが再現されていました。シャパラル 2Dの当時物ミニカーはこれしかありません。当時物以外ではミニチャンプス、デルプラド(世界のレーシングカー)、イクソ、トゥルースケール(レジン製)などがモデル化しています。2D以前の2A(2)などはオートアートやエグゾトがモデル化しています。 以下はフロント/リアの拡大画像とリア/リアカウルを開いたエンジンルームの画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

シャパラルのミニカー→ データーベースでシャパラルのミニカー検索

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1786

FORD LINCOLN CONTINENTAL LIMOUSINE 1966 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約6.47m 全幅約2.02m エンジン 変速機: V型8気筒 7.6L 340HP 3段自動変速

性能: 最高速202km/h データーベースで リンカーン コンチネンタルのミニカー検索

フォード リンカーン コンチネンタル リムジン アメリカ 1966年

1961年にフォード リンカーンは革新的なモデルチェンジを行い4代目となりました。先代とは打って変わって無駄な飾りがない直線的でシンプルなデザインが採用されました。この4代目から「MK(マーク)」が付かないリンカーンのセダン系(4ドア セダンとコンバーチブル)の名前がタウンカー/プレミアからコンチネンタルに一本化されました。当初はV型8気筒7L(315HP)エンジンを搭載し1966年には7.6L(340HP)に拡大され、これはフォード最大の排気量でした。ボディはセダンと4ドアコンバーチブルのみで、セダンの4ドアは観音開きが採用されました。また4ドアコンバーチブルは戦後の車としては唯一のモデルでした。

高級車リンカーンのイメージを定着させる為、リンカーンはフォードの他のブランドより長期のモデルサイクルを採用しました。1964年のマイナーチェンジではフロントグリルが小変更され、後席のスペースを広げる為にホイールベースが3インチ拡大されました。1966年のマイナーチェンジではさらに全長と車幅が少し大きくなりました。またGMのキャディラック クーペ デビルに対抗して、2ドアハードトップのコンチネンタル MK IIIが1966年に設定されました。1968年には安全基準に対応して灯火類が変更され、1970年にリンカーン 5代目にモデルチェンジしました。(実車画像→ フォード リンカーン コンチネンタル 1970) なおリンカーン コンチネンタルは1961年から1977年まで大統領専用車に採用されていて、1963年にJ.F.ケネディ大統領が暗殺された際に使用していた大統領専用車でもありました。

ミニカーは1967年に発売されたコーギー製の当時物です。モデルとなっているのはシカゴのリーマン ピーターソン(Lehmann-Peterson)社が製作していたホイールベースを延長したエグゼクティブ リムジン仕様で、バンパーの形状から1966年式と思われます。全長6mを超えるリムジンを1/43でモデル化しているので、全長約15㎝の迫力の大きさになっていました。実車の雰囲気が実にうまく再現されていて、当時のミニカーとしてはかなり良い出来ばえでした。コーギー最盛期のビンテージミニカーの最高傑作といってよいでしょう。ボンネット/4ドア/トランクが開閉するギミック付きで、室内が起毛処理されて豪華な雰囲気となっていました。さらにこのミニカーの最大の特徴は、凝ったカラーTVのギミックでした。2列目シートの中央に当時最新であったカラーTVが装備されていて、それが点灯するのです。もちろん本物のTVではなくTV画面のフィルムを背面から照明するというもので、詳細は当方のギミック紹介ページをご覧ください。(ギミック紹介ページ→ リンカーン コンチネンタル TVギミック) このようなストレッチされたリムジンのミニカーは少ないのですが、これ以外のリンカーン コンチネンタル ストレッチリムジンのミニカーはイクソがあります。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2003年に発売されたイクソ製のフォード リンカーン コンチネンタル リムジン 1967年 (1/43 型番CLC033)の画像です。ホイールベースを延長したストレッチリムジンのモデル化で、ナンバープレートに表示された「NATIONAL CAPITAL WASHINGTON DC」から政府関係の公用車をモデル化しているものと思われます。これもフロントグリルや室内のインパネなど細部まで良く仕上げてありました。トランクのアンテナはTV用か自動車電話用のものでしょう。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)