ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

NISSAN (DATSUN) BLUEBIRD (510) 1967 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.1m 全幅約1.56m エンジン 変速機: 4気筒 1.6L 92HP 4段変速/3段自動変速

性能: 最高速160km/h データーベースで日産 ブルーバード 510のミニカー検索

日産 ブルーバード 510型 日本 1967年

1967年に日産 ブルーバード 3代目 510型が登場しました。先代の1.3Lクラス以下の顧客は1966年に登場したサニーが担うことになったので、ブルーバードは大型化されました。「スーパーソニックライン」と称する直線を生かしたシャープなボディは、旧型のイメージを一新する斬新な物でした。新開発された4気筒1.3L(72HP)/1.6L(92HP)のL型エンジンを搭載し、3段AT/4段変速で、最高速160km/h(1.6L)の性能でした。日産初の全輪独立懸架を採用するなど高度な内容の車で、この時代の国産車の最高傑作車といわれ、国内外で大ヒットしました。(個人的にも素晴らしい車だったと思います)

当初は2/4ドアセダン、4ドアワゴン/バンの設定で、1968年には2ドアクーペが追加されました。1970年のマイナーチェンジで1.3Lを1.4L(85HP)に拡大し、1.8L(110HP)エンジンを搭載する高性能版(最高速175km/h)の1800 SSS(スーパー スポーツ セダン)が追加されました。1970年のサファリラリーで総合優勝して、日本車の評価を高めたことも特筆すべき快挙でした。1971年に一回り大きくなったブルーバード 4代目 610型が登場しましたが、510型も併売されました。1972年に販売中止となり、実質的な後継車は1973年に登場したバイオレットでした。

ミニカーは1971年に発売されたダイヤペットの当時物です。ダイヤペットはブルーバード 510型のミニカーを1968年に型番171で発売していて、これはそれの仕様変更品です。型番171との違いはトランク開閉ギミックを止めたこととドア内張をメッキ仕上げしたことでした。(当時のダイヤペットでドア内張が別パーツで付いているのは珍しいことでした) 510型の直線的なデザインがうまく再現されていて、当時のミニカーとしては良く出来ていました。ボンネット/ドアが開閉するギミック付きです。これ以外のブルーバード 510型の当時物ミニカーとしてはダイヤペットのSSS クーペ、1970年に発売されたトミカのSSS クーペがありました。当時物以外のミニカーはファインモデル(アンチモニー製)のセダン、エブロの2/4ドアセダンとそのサファリ ラリー仕様、京商のポリストーン製クーペ、国産/日産名車コレクションの4ドアセダン、小スケールではトミカ リミッテドの4ドアセダンとクーペ、コナミの絶版名車(1/64)の4ドアセダン、レジン製ではMARK43やイグニッションモデルなどがあります。ブルーバード 510型は日本の名車でしたからミニカーがたくさんあり、最近でも新規で何種類もモデル化されています。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1970年に発売されたダイヤペット製の当時物 日産 ブルーバード SSS クーペ (1/40 型番194)の画像です。上記のセダン同様に直線的なボディがうまく再現されていて、このクーペも当時のミニカーとしては良い出来ばえでした。ボンネット/ドア/トランクが開閉するギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2002年に発売されたエブロ製の日産 ブルーバード 4ドアセダン SSS (1/43 型番43244)の画像です。フロントグリルにSSSのロゴ、リアに1600のロゴがあるので、上級グレードの1600 SSSをモデル化しています。プロポーションが良く、実車の雰囲気が見事に再現されていました。フロントグリルと灯火類、室内などの細部もリアルに再現されていました。20年前に製作されたミニカーですが、ブルーバード 510型の1/43ダイキャスト製ミニカーとしては現時点(2024年)でもこれがベストの出来ばえだといって良いでしょう。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2006年に発売されたアシェット製 国産名車コレクションの日産 ブルーバード セダン (1/43 No.17)の画像です。これも1.6Lエンジンを搭載した上級グレードのSSSをモデル化しています。メーカーはノレブで、安価な雑誌付きミニカーながら、かなり良い出来ばえになっていました。上記のエブロ製とこの国産名車コレクション製は、同じ車をモデル化していてどちらも出来が良いので、かなりよく似た造形になっています。ただしよく見ればエブロのほうがコストがかかっていることが分かります。(ワイパーや室内などの仕上げが違います) 同じ型の色違い(白)が日産名車コレクションのNo.4としても販売されました。 (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。 (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2022年に発売された国産名車プレミアムコレクション製の日産 ブルーバード (510) 1600 SSS 1969 (1/43 No.16)の画像です。これも1.6Lエンジンを搭載した上級グレードのSSSをモデル化しています。メーカーは中国のSUMS MODELで同社のオールモーストリアル(ALMOST REAL)ブランドでモデル化しています。基本的なプロポーションは上述したエブロ製と同じレベルでかなり良く出来ていました。ただしタイヤの外径がやや大きいようで、その分だけ車高が高くなっている感じがするのが今一つでした。灯火類などの細部の仕上げもエブロ製とほぼ同等レベルですが、室内はインパネのメーターを印刷で再現しているプレミアムコレクション製の方がリアルです。ただ印刷する為インパネが平板になっているのは、リアルではないですが。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します))

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

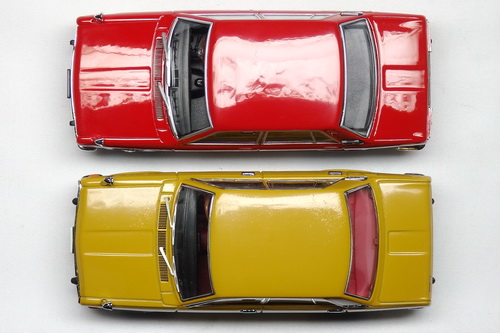

以下はエブロ製と国産名車プレミアムコレクション製を並べてみた画像です。サイズやプロポーションはほとんど同じです。ただ上述したようにプレミアムコレクション製は車高が少し高いです。(一般的にミニカーは車高を低めにした方がかっこよく見えます) この2台の出来ばえの評価が分かれるのはフロントグリル周りの造形です。実車諸元の参照画像を見ていただくと、この車のボンネット先端中央には僅かな突起があります。エブロ製はフロントグリルの黒い部分で奥行きが感じられるので、このボンネット先端の突起が少し強調されて見えます。プレミアムコレクション製はグリルの黒い部分が少ないので、全体的にフロントグリルが平板な感じにみえますので、ボンネット先端の突起もあまり目立ちません。またフロントグリル内のSSSのロゴはエブロ製の方がサイズが大きいのではっきりと分かります。このあたりの造形は好き嫌いが分かれるでしょうが、個人的にはエブロ製のメリハリの付いたフロントグリルの造形が好きです。プレミアムコレクション製のミニカーは、ミニカーの型設計を3D図面中心で機械的に行っている為か、フロント周りの造形があっさりしているものが多いです。フロントの造形はその車の雰囲気を決めるものですから、型職人のセンスの良いデフォルメが必要なので、この点では経験が豊かなエブロの方が優れているように思います。(ただしこれは私の個人的な意見です) (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=924

NISSAN GLORIA (A30) 1967 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.69m 全幅約1.7m エンジン 変速機: 6気筒 2L 105HP 4段変速/3段自動変速

性能: 最高速160km/h データーベースで日産 グロリア A30型のミニカー検索

日産 グロリア A30型 日本 1967年

プリンス グロリア 3代目は日産との合併後の1967年に発表されたのでプリンスの名前は付きませんでした。日産とプリンスの合併中に設計が進められた車で、セドリックとの部品共有化が行われていました。特徴的な縦型4灯ヘッドライトとリアライトのデザインは、1965年頃のGM キャディラックあたりから始まったアメリカ車的デザインで当時の流行りでした。同時期に開発された皇室御料車のロイヤルにも同じデザインが使われていましたので、グロリア 3代目のこのデザインは今でも人気があります。グロリアはセドリックよりやや高めの価格設定となっていたそうです。

エンジンはプリンス製の6気筒2L(105HP)G7型と日産製の4気筒2L(105HP)L型で、3段AT/4段MT変速で最高速160km/hの性能でした。なお6気筒エンジンは1969年には日産製に切り替わりました。モデル末期の1970年にはパワステやパワーウインドーを装着した最上級仕様のGLが登場しました。セダン以外にバン(4/6気筒)もありました。1971年にグロリア 4代目にモデルチェンジしました。グロリア 3代目の生産台数は約5万台でした。

ミニカーは2007年に発売されたアシェット製 国産名車コレクションです。メーカーはノレブで、プロポーションが良く特徴的なフロントグリルがリアルで実車の雰囲気がうまく再現されていて、なかなか良い出来ばえでした。安価な雑誌付きミニカーですので仕方ないですが、室内の造形は最近のミニカーとしてはやや物足りない感じがします。なおアシェット製 日産名車コレクションのNo.17では同じ型で色違いの青が発売されました。当時物ミニカーとしてはダイヤペットからアンチモニー製とダイキャスト製が作られていて、どちらも良い出来ばえでした。最近の物ではアンチモニー製のアドバンスピリット、トミカリミッテド、ENIFなどがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1970年に発売されたダイヤペット製の当時物 グロリア スーパー 6 (1/40 型番213) の画像です。ダイヤペットはグロリアを1967年に型番164(アンチモニー製)でモデル化していましたが、これは生産台数を増やすために別の協力工場で製作したダイキャスト製でした。特徴的なフロントグリル/リアパネルがプラスチックのメッキパーツでリアルに再現されていて、当時のミニカーとしてはかなり良く出来ていました。なおサイドビューを見るとルーフが低められ、かっこよく見えるようデフォルメされているようです。(上記のノレブ製のサイドビューと見比べてみると良く分かります) ボンネット/ドア/トランクが開閉するギミック付きです。なお型番213のアンチモニー製も保有していてそちらもかなり良い出来ばえでしたが、経年劣化で底板が変形して状態が悪いのでここには画像を載せていません。(変形したグロリアの画像→ ミニカーの経年劣化 ダイキャスト素材の変形) (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンエットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=928

NISSAN PRINCE HOMY 1967 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.7m 全幅約1.7m エンジン 変速機: 4気筒 1.5L 70HP 4段変速

性能: 最高速105km/h 定員15名 データーベースで日産 ホーミー/キャラバンのミニカー検索

日産 プリンス ホーミー 日本 1967年

プリンス自動車は1955年に運転席の床下にエンジンを搭載するキャブオーバー型の小型トラック AKTG-1型を発売しました。キャブオーバー型は荷台の拡張がやり易いので、商用バンやマイクロバスなどのバリエーションがありました。1958年にAKTG-1型の後継車クリッパー(CLIPPER)が登場しました。クリッパー トラックは4気筒1.5(60HP)エンジンを搭載し2t積みの3人乗りでした。商用バンやマイクロバスもありました。(実車画像→ プリンス クリッパー 1963)

トヨタのトヨエース 2代目に対抗して、クリッパーの小型版ホーマー(HOMER)が1964年に登場しました。ホーマーは4気筒1.5L(70HP)エンジンを搭載した1.25t積みトラックでした。バリエーションとして商用バンがあり、その商用バンを乗用車仕様としたマイクロバス(15人乗り)がプリンス ホーミーの名前で1965年に登場しました。1966年に日産自動車とプリンス自動車が合併し、ホーミーは日産 プリンス ホーミーに改名され1970年には日産 ホーミーとなりました。1976年にホーミー 2代目 (E20型)にモデルチェンジしました。

ミニカーは2010年に発売された日産名車コレクション製でメーカーはノレブです。プリンス ホーミー マイクロバスをモデル化しています。愛嬌のあるフロント顔つきなど実車の雰囲気がうまく再現され、安価な雑誌付きミニカーながら良い出来ばえでした。室内の15人乗りシートもそこそこ良く再現されていました。プリンス ホーミー 初代のミニカーは現時点(2024年)でこれしかないようですので、車種的には貴重なミニカーです。国産名車コレクション/日産名車コレクションは、このホーミーのようにそれまでモデル化されていなかった車種を結構モデル化してくれました。以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1564

NISSAN (PRINCE) R380 II 1967 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約3.98m 全幅約1.69m エンジン 変速機: DOHC 6気筒 2L 220HP 5段変速

性能: 最高速 不詳 データーベースで日産 R380/390のミニカー検索

日産 (プリンス) R380 II 日本 1967年

プリンス自動車はスカイラインにグロリアの6気筒2Lエンジンを搭載したスカイライン GT(S54型)で1964年の第2回日本グランプリに参戦しました。このレースではポルシェ 904(ドライバー 式場壮吉氏)が優勝しました。プリンス自動車はポルシェ 904に対抗できるレースカーとして、プリンス R380 I を1965年に開発しました。(1965年にプリンス自動車と日産自動車が合併した後は日産 R380 I と改名した) (実車画像→ プリンス R380 I)

R380 Iは日本初のグループ6 プロトタイプスポーツカーで、イギリスから輸入したブラバムの鋼管フレーム構造のシャーシを流用しボディはアルミ製でした。(デザインはポルシェ 904に似ていました) エンジンはスカイライン GTのものをベースにDOHC化し、3連装キャブレターで200HPの性能でした。参戦する予定だった1965年日本グランプリが開催されなかったので、R380 Iは矢田部の高速試験場で速度記録に挑み国内速度記録(時速238.15km SS50㎞平均速度)を樹立しています。1966年日本グランプリでは、R380 I が1-2フィニッシュで優勝しました。ちなみに3位はトヨタ 2000GTのレース仕様でした。

1967年にボディを大幅に変更したR380 IIが登場しました。1967年の日本グランプリでは、ポールポジションを獲ったポルシェ 906が優勝し、R380 IIは2-3-4位となりました。同年にノーズ形状を変更したR380-II改が矢田部で速度記録に挑戦し世界速度記録を樹立しています。R380 IIはボディを大型化しルーカスの機械式燃料噴射で245HPにパワーアップしたR380 IIIに発展しました。1968年には後継車のR381が登場しましたが、R380 IIIはR381のバックアップとして併用され、1970年まで国内外のレースに参戦していました。(実車画像→ 日産 R381) 1969年にR382が登場しました。

ミニカーは2002年に発売されたエブロ製です。1967年日本グランプリで4位となったR380 II 9号車をモデル化しています。(同日本グランプリ出場車は4台ともエブロがモデル化しています) エブロらしい手堅いリアルな造形で、良く出来ていました。エブロはR380 I、R381、R382もモデル化していました。R380の当時物ミニカーとしてはダイアペットがありましたが、かなりのレア物です。それ以外では京商が1/64の日産 レーシングカー コレクションでR380 I、R380 II、R381、R382をモデル化しています。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1776

TOYOTA TOYOPET CORONA (RT40) 1967 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.11m 全幅約1.55m エンジン 変速機: 4気筒 1.5L 70HP 3段変速

性能: 最高速140km/h データーベースでトヨタ コロナのミニカー検索

トヨタ トヨペット コロナ RT40型 日本 1967年

1964年に登場したトヨタ コロナ 3代目はアローラインと名付けられた傾斜したフロントノーズが特徴でした。4気筒1.5L(70HP)R型エンジンを搭載し、3段変速(2段オート トヨグライド)で最高速140km/hの性能でした。1965年には1.6L(90HP)エンジンでディスクブレーキ、フロアシフト、タコメータを装備したスポーティ仕様の1600S、日本初のピラーレスの2ドアハードトップ、5ドアセダン(ハッチバック)が追加されました。商用車(バンとピックアップ)のコロナラインはコロナに統一されました。

開通したばかりの名神高速道路で10万km連続高速走行公開テストを実施し、高速性能と耐久性をアピールし、先代の耐久性不足のイメージを払拭しました。日産のブルーバードと「BC戦争」と呼ばれた販売競争を繰り広げ、1965年には国内販売台数1位を達成しました。その後もその地位を守り、トヨタの主力車種となりました。1970年にコロナ 4代目(RT80)にモデルチェンジしました。

1967年には1600Sにヤマハ発動機が開発したDOHC エンジンを搭載したレース仕様車RTXをベースにした、高性能車 1600GT(RT55型)が登場しました。この車の正式名称はトヨタ 1600GTでコロナという名前は付きませんでした。4気筒1.6L(110HP)エンジンを搭載し 4段変速のGT4と5段変速のGT5があり、5段変速機はトヨタ 2000GTと同じものを使っていました。1600GTは最高速175㎞/hの高性能ツーリングカーで、約2200台が生産されました。

ミニカーは2013年に発売されたイクソ製です。ミニカーの箱には1964年式と記されていますが、フロントウインカーがバンパーの下にあることから、1967年にマイナーチェンジされた後期型をモデル化しているようです。ただしナンバープレートの形状やフェンダーミラーが無いことなどからこれは輸出仕様車で、右ハンドルなので当時オーストラリアでノックダウン生産された車TIARA(ティアラ)をモデル化したと思われます。ただミニカーの底板に「COROLLA」(カローラ)と表記されているのは、理由が分かりません。(カローラはオーストラリアでも生産されたので、カローラという名前も使われたのかもしれません?) 出来ばえはイクソの標準的なもので良く出来ていました。特徴的なフロントの造形がうまく再現され、室内もメータ類がきちんと印刷されています。コロナ 3代目の当時物ミニカーとしては、モデルペットのセダン、ダイヤペットの5ドアハッチバックとハードトップ 1600Sがありました。特にモデルペットのセダンは実に良い出来なのですが残念ながら持ってません。当時物以外ではトミカ リミテッドのセダン、エブロの1600GT、国産名車コレクションの1600GTなどがあります。以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1966年に発売されたダイヤペット製の当時物 トヨタ コロナ ハードトップ 1600S (1/40 型番138)の画像です。フロントグリルやバンパーなどをメッキ処理して表現することで独特の味わいがあるアンチモニー製です。1960年代のビンテージ ミニカーながら、リアルな造形で良く出来ていました。室内には起毛仕上げがされています。ボンネットとトランクが開閉するギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1966年に発売されたダイヤペット製の当時物 トヨタ コロナ 5ドア セダン (1/40 型番146)の画像です。これもアンチモニー製で、5ドアセダンの雰囲気がうまく再現されていました。ボンネットとテールゲートが開閉するギミック付きです。なお経年変化でリアの車高が下がっているので、車体下にウレタンフォームをかませて撮影しています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2003年に発売されたエブロ製のトヨタ (コロナ) 1600GT5 1967 (1/43 型番43367)の画像です。5段変速機を備えた上級グレードの1600GT5をモデル化しています。エブロらしいそつのないリアルな造形で、とても良く出来ていました。フロントグリル、ワイパー(エッチングパーツ)、灯火類、室内などの細部も良く再現されていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。フロントグリル/リアパネルには1600GT5のロゴが表示されています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2007年に発売されたアシェット製 国産名車コレクションのトヨタ (コロナ) 1600GT 1967 (1/43 No.51)の画像です。メーカーはノレブで外観は上記のエブロ製と同じくらいの良い出来ばえでした。(ヘッドライトが少し小さめですが) ただ安価な雑誌付きミニカーでコストに制限があるので、フェンダーミラー/ワイパーや内装の仕上げは簡素でエブロほどリアルではありません。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)