ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

INNOCENTI MINI DE TOMASO 1976 ITALY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約3.12m 全幅約1.5m エンジン 変速機: 4気筒 1275cc 71HP 4段変速

性能: 最高速162km/h データーベースでイノチェンティのミニカー検索

イノチェンティ ミニ デ トマソ イタリア 1976年

1974年にイノチェンティ ミニはベルトーネがデザイン した直線的なハッチバックボディを載せたミニ 90/120にモデルチェンジしました。90は4気筒1L(49HP)、120は4気筒1275cc(65HP)エンジンを搭載し、120は最高速155km/hの性能でした。1976年には高性能版の1275cc(71HP)エンジンを搭載したデ トマソが追加されました。なおこの当時イノチェンティの親会社がデ トマソにかわりましたので、その名前が付けられました。1980年のマイナーチェンジでスラントノーズを採用して外見を変更したミニ ミッレが登場しました。本家BLのミニ クーパー Sは1971年に生産中止となっていたので、ミニ デ トマソは高性能な小型車として人気を博しました。(実車画像→ イノチェンティ ミニ ミッレ 1980)

1982年にはデ トマソとBLの契約が終了し、BLのエンジンが入手できなくなりました。そこで1982年にエンジンを日本のダイハツ シャレード用の直列3気筒1L(52HP)(ガソリンとディーゼル)に変更し、エンジンが3気筒となったことから、名前をトレ(TRE イタリア語で3の意)に改名しました。このトレにもターボーチャージャーを追加した高性能版(72HP) デ トマソ ターボが1983年に追加されました。さらに1984年にダイハツ製の2気筒617㏄エンジンを搭載したミニ 650(1987年からは550㏄エンジンのミニ 500)が追加されました。1986年には全長を伸ばしたミニ 990が追加されました。このイノチェンティのミニ シリーズは人気があり、1993年まで生産されました。なおイノチェンティ社は1990年にフィアットに吸収合併され、その時点でミニはスモールに改名され、1993年にイノチェンティ ブランドは消滅しました。(実車画像→ イノチェンティ スモール 1990)

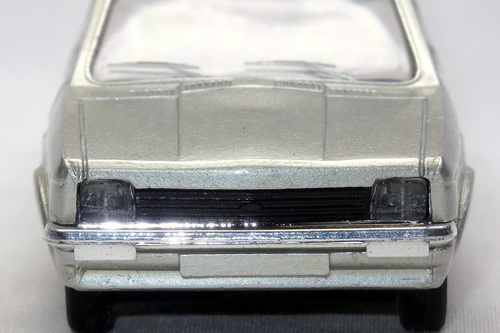

ミニカーは1980年頃に発売されたメーベトイ製の当時物です。メーベトイは型番A86でミニ 90をモデル化していましたが、これはそれをデ トマソ仕様に変更したものでした。同じメーベトイ製のBL ミニはやや変わった感じの造形でしたが、このベルトーネ製ボディのミニの造形は実車のデザインをうまく再現していました。デ トマソ仕様なのでバンパーが変更されボディサイドには黒い紙シールが貼ってありますが、ボンネット上のエアダクトがないなどデ トマソ仕様への変更は中途半端でした。ドアが開閉するギミック付きです。これ以外のベルトーネ製ボディのミニのミニカーはマーキュリーの当時物、Bブラーゴの当時物 1/24、KESS MODEL(レジン製)のデ トマソなどがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=685

FORD FIESTA MK I 1976 UK

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約3.57m 全幅約1.57m エンジン 変速機: 4気筒 1.1L 53HP 4段変速

性能: 最高速145km/h データーベースでフォード フィエスタのミニカー検索

フォード フィエスタ MK I イギリス 1976年

フォードが世界戦略車として開発した本格的な小型車がフィエスタで、1976年に登場しました。同時期のGMの世界戦略車Tカー(オペル カデットなど)に対抗した車でもありました。4気筒957cc(45HP)と1.1L(53HP)エンジンを横置きする前輪駆動車で、4段変速で、最高速145km/h(1.1L)の性能でした。サイズは全長3.61m全幅1.57mと同時期のフォルクスバーゲン ポロとほぼ同じ(現在の軽自動車より少し大きい)で、フォードでは一番小さい車でした。デザインは極めてシンプルな3ドアハッチバックで時代に即した物でした。 1977年に1.3L(66HP)エンジン、1981年に1.6L(84HP)エンジンを搭載した高性能版XR2が追加されました。イギリス、ドイツ、スペインの3工場で生産され、1981年には生産累計200万台を達成するなど大ヒットしました。

フィエスタは1983年のマイナーチェンジでフロントのデザインや内装を変更した2代目のMK IIとなりました。フィエスタ MK IIはエンジンが新型の4気筒1.3Lに変わり、ディーゼルエンジン(4気筒1.6L)が初めて搭載されました。高性能版のXR2にはエスコート MK III XR3用の4気筒1.6L(96HP)エンジンが搭載されました。初代同様に2代目のフィエスタも販売は堅調でした。1989年にフィエスタ 3代目にモデルチェンジしました。(実車画像→ フォード フィエスタ 1983)

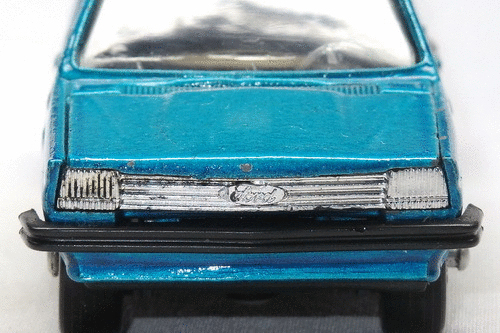

ミニカーは1977年に発売されたソリド製の当時物です。フィエスタ 初代をモデル化しています。プロポーションは良いのですが、フロントグリルと室内の造形や塗装していないテールライトなど仕上げが簡素すぎて物足りない出来ばえでした。ドアが開閉するギミック付きです。1970年代後半の量産ミニカーはコストダウン重視で簡素な作りの物が多かったのですが、当時のソリドもコストダウン優先で今ひとつの出来ばえになっていました。これ以外のフィエスタ 初代の当時物ミニカーはオートピレン(ディンキー スペインに同じ)、ナコラル、ノレブの初期物、ポリスティルの1/25、メーベトイの1/43と1/24などがありました。当時物以外ではディテールカー、ミニチャンプス、ソリドの新型(Yesterday シリーズ)、イクソ、バンガーズ、オックスフォードの1/76などがあります。なおフィエスタ 2代目は外観があまり変わらないせいか、ホワイトボックスでしかモデル化されていません。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1978年頃に発売されたナコラル製の当時物 フォード フィエスタ MK I (1/43 型番128)の画像です。ナコラルはスペインのメーカーで、これはインターカーズ(INTERCARS)というナコラルの別ブランド名で販売された物でした。ナコラルは他社のコピーが多かったのですが、このフィエスタはオリジナルのようです。全体的なプロポーションは悪くはないのですが、ルーフ後端がスポイラー風に少し持ち上がっている造形が不可解なのとフロントグリルがしょぼいので出来ばえは今一つでした。ボンネット/ドアの開閉ギミック付きです。ナコラルは1/24でもフィエスタ MK Iをモデル化していました。 (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリアの拡大画像です。 (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=856

ASTON MARTIN LAGONDA SERIES II 1976 UK

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約5.28m 全幅約1.79m エンジン 変速機: DOHC V型8気筒 5.3L 290HP 5段変速/3段自動変速

性能: 最高速 230km/h データーベースでアストン マーチン ラゴンダのミニカー検索

アストン マーチン ラゴンダ シリーズ II イギリス 1976年

アストン マーチン社は正式にはアストン マーチン ラゴンダ社という名前で、デビット ブラウンが経営者であった時代にアストン マーチンとラゴンダが合併して出来た会社でした。ラゴンダは第2次大戦前の高級車メーカーで、アストン マーチン ラゴンダ社ではDB4をベースとしてDOHC 6気筒4Lエンジンを搭載した4ドアの高級車ラゴンダ ラピード(LAGONDA RAPIDE)を1961年に発売していました。ただこの車は約50台ほどしか生産されていませんので、ほとんど知られていません。 (実車画像→ アストン マーチン ラゴンダ ラピード)

このラピードの後継車として、DBSのホイールベースを延長し4ドア化したアストン マーチン ラゴンダ (シリーズ I)が1974年に登場しました。(実車画像→ アストン マーチン ラゴンダ 1974) ただしこの車はごく少数が生産されただけでした。1976年に2代目のラゴンダ (シリーズ II)が登場しました。全長5.28mの大型車で、一度見たら忘れられないインパクトのあるユニークなボディ、巨大なリトラクタブル ヘッドライト、世界初のLED表示デジタルメータなど桁違いに個性的な車でした。ただ中身はDBシリーズをベースにしていて、エンジンはV型8気筒5.3L(290HP)、最高速230km/hの性能でした。当時の価格で4000万円もする超高級車でしたが、1990年まで生産され約600台が販売されました。

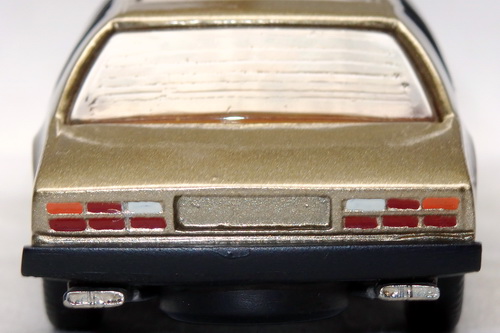

ミニカーは1978年頃に発売されたウエスタン モデル製で、材質はホワイトメタルです。ラゴンダの当時物ミニカーはこれしかありませんでしたので、当時の値段は8000円と高かったのですが、このデザインが気に入って買いました。1/43よりやや大きめにできていて、全長127㎜の大きなサイズでホワイトメタル製なのでずっしりと重く、肝心の特徴的なデザインはうまく再現されていました。昔のホワイトメタル製ミニカーで灯火類などの細部があまりリアルではないので、現在の評価基準で見るとやや大味な感じがします。ただラゴンダのミニカーは最近までこれしかなかったので、その点では貴重なミニカーでした。2010年にミニチャンプスがモデル化し、その後GREAT LIGHTNIMG(レジン製)でもモデル化されたので、このミニカーの希少価値は無くなってしまいました。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=863

LADA NIVA (VAZ 2121) 1976 RUSSIA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約3.74m 全幅約1.68m エンジン 変速機: 4気筒 1.6L 76HP 5/4段変速

性能: 最高速132km/h データーベースでラーダ ニーヴァのミニカー検索

ラーダ ニーヴァ (VAZ 2121) ロシア 1976年

前述したアフトヴァース社のラーダ 1200の派生車として、乗用車タイプの4WD車 ラーダ ニーヴァ(VAZ 2121)が1976年に登場しました。 フィアット124がベースですが、ボディ、四輪駆動システム、サスペンションなどはアフトヴァース社の設計でした。センターロック機能を持つデフと副変速機を持つ本格的なフルタイム4WD車で、当時のソ連車としては非常に先進的な車でした。4気筒1.6L(76HP)エンジンを搭載し、5段変速で最高速132km/hの性能でした。優れたサスペンションと高い最低地上高で悪路走破能力が高く、ソ連の厳しい道路事情を反映した車でした。

優れた4WD性能に加えて安価で頑丈なこの車は世界各国に輸出され、日本でも硬派の4WD車マニア向けに1980年代に販売されました。価格以外の点で評価された唯一のソ連車ではないかと思います。1.7Lエンジンや1.9Lディーゼルエンジンが追加され、2006年頃まで生産されました。アフトヴァース社は2001年にGMと合弁しGM-AvtoVAZ社を設立しています。現在はオペルやシボレーの小型車をベースにした車を販売しているようです。ニーヴァも改良されてシボレー ニーヴァとして発売されました。(実車画像→ シボレー ニーヴァ 2002)

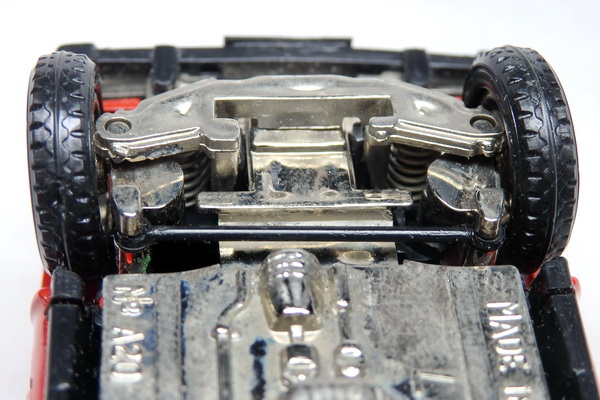

ミニカーは1980年代に発売されたソ連製の当時物です。1970-1980年代に購入したソ連製ミニカーのなかでも、このミニカーが一番凝った作りのミニカーとなっていました。自国の優れた車ですから、モデル化する際の思い入れが違うのでしょう。独得のフロントグリルや高い車高など実車の雰囲気がかなりうまく再現されていました。ドア、ボンネット、テールゲートが開閉するギミック付きで、床下部分には実車に即したサスペンションが再現されていて前輪が操舵できます。さらにソ連製ミニカーは塗装の経年劣化が多いのですが、このニーヴァはなぜかほとんど劣化していません。これ以外のニーヴァのミニカーはブレキナのポリス仕様など約30種類 1/87、IST モデル、イクソ、ホワイトボックス、ネオ(レジン製)などがあります。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/テールゲート開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は前輪操舵ギミック動作の画像と床下部分の画像です。実際に可動するコイルスプリングを使った前後サスペンションは、かなりリアルで凝った作りになっています。1/43サイズでここまで凝ったサスペンションを再現した物はもっと高価なミニカーにはあるのですが、この価格クラス(当時約2500円)ではあまりありません。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=907

RAF 2203 MINI BUS 1976 RUSSIA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

RAF 2203 ミニバス ロシア 1976年

RAF(Riga Autobus Factory)はソビエト連邦(現ロシア)のバン/ミニバスの製造メーカーでした。同社のバン/ミニバスは救急車やパトカーなどの公用車として使用され、一般人が所有するには子供が5人いる家族しか許可されなかったそうです。同社の最初のモデルは乗用車ガズ(GAZ)をベースにして1955年に登場した小型バス RAF 251(22人乗り)でした。 1958年にミニバス RAF 977(10人乗り)が登場しました。フォルクスワーゲン T1の構造を真似て運転席シート下に4気筒2.5L(75HP)エンジンを搭載した後輪駆動車で、3段変速で最高速100㎞/hの性能でした。この車も郵便車や救急車などの公用車でした。(実車画像→ RAF 977)

1976年にRAF 977の後継車として、RAF 2203が登場しました。エンジンをシート下に搭載する構造などはRAF 977と同じでしたが、独立式フロントサスペンションを採用していました。10/12人乗りのミニバスや救急車があったようです。外観も角型ヘッドライトを採用して目新しくなっていました。ただ品質管理がずさんであったこととロシアの厳しい道路事情もあって、故障が多かったようです。この車はソビエト連邦が崩壊した1990年代以降も生産されましたが、その頃には時代遅れとなっていました。1998年にRAFは倒産しました。

ミニカーは1985年頃に発売されたと思われるソ連製の当時物です。(オークションで入手したので正確な発売時期はわかりません) RAF 2203の12人乗りミニバスをモデル化しています。1980年代のミニカーとしては、フロントグリル/バンパー/ホイールが金属製でややレトロな作風ですが、プロポーションが良く実車がリアルに再現されていました。ドア/リアゲートが開閉するギミック付きで、室内には2座/3座/3座/4座の4列シートが再現されています。バリエーションでパトカーやタクシーなどがあったようです。1970年代に輸入されたソ連製ミニカーは粗悪なダイキャスト材が使われ塗装もひどかったのですが、1980年代に作られたミニカーは品質レベルが向上したようで、このRAFには塗装劣化などの不具合はありません。これ以外のRAFのミニカーは同じソ連製でRAF 977、イクソがRAF 2203のラリーアシスタントカーをモデル化しています。 以下はフロント/リアの拡大画像とリアゲート開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=2014

サラブレッド期 ← ページ « 前へ 1...150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ...298 次へ »

当サイト掲載記事の無断転載を禁じます。

Copyright(C) 2004-2025 MINIATURECAR MUSEUM All rights reserved.