ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

TOYOTA SPRINTER TRUENO (TE27) 1972 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約3.95m 全幅約1.51m エンジン 変速機: DOHC4気筒 1.6L 115HP 5段変速

性能: 最高速190km/h データーベースでトヨタ レビン/トレノのミニカー検索

トヨタ スプリンター トレノ TE27型 日本 1972年

トヨタ スプリンター 2代目(TE27)はカローラの兄弟車として独立したモデルとなり、1970年にカローラ 2代目と同時に登場しました。当初はクーペボディだけで、グリルやテールのデザインがカローラと異なっていました。カローラのスポーティ版という扱いで、性能は同じながら少しだけ高価でした。カローラ同様にエンジンの追加などの変更が加えられ、1971年には4ドアが追加され、この辺りからカローラの上級車としてスプリンターの差別化が始まりました。

カローラ レビンと同様にスプリンターにはトレノという名前で、DOHC 4気筒1.6L(115HP) 2T-G型エンジンを搭載する高性能版が1972年に追加されました。(トレノとはスペイン語で雷鳴の意) 5段変速で最高速190km/hと高性能でした。この当時のレビンとトレノは見た目が少し違うだけでほとんど同じでした。1972年8月のマイナーチェンジでフロントグリルとテールライトの意匠が変更されました。1979年にレビン/トレノ 3代目にモデルチェンジしました。

ミニカーは2002年に発売されたトサコレクション製です。1972年に登場したスプリンター トレノをモデル化しています。トサコレクションはトヨタ系列の「面白部品倉庫」のブランドで、エブロや京商のミニカーをベースにした特注ミニカーを作っていました。これはエブロのトレノをベースにしてホイールなどを変更し特注品に仕立ててありました。エブロがベースですのでプロポーションが良く、実車に即したカラーリングなど実車の雰囲気をうまく再現していて、かなり良く出来ていました。エブロ以外のスプリンター トレノ(TE27)のミニカーはMテックの1/72、国産名車コレクション 1/43(同じ型を使ったFIRST43)、国産名車コレクション 1/24、イグニッションモデル(レジン製)などがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2010年に発売されたアシェット製 国産名車コレクションのトヨタ スプリンター トレノ (1/43 No.109)の画像です。メーカーはイクソです。プロポーションが良くフロントグリルや室内などの細部もそこそこリアルに仕上げてありました。上記のエブロ製と同等レベルの良い出来ばえでしたので、安価な雑誌付きミニカーとしてはかなり良い出来ばえといえます。なおインパネのメーターが印刷で再現されている点はエブロ製よりもリアルです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=981

TOYOTA CORONA MK II 2000 GSS (X20) 1972 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.33m 全幅約1.63m エンジン 変速機: DOHC 4気筒 2L 145HP 5段変速

性能: 最高速190km/h データーベースでトヨタ コロナ マーク IIのミニカー検索

トヨタ コロナ マーク II ハードトップ 2000 GSS X20型 日本 1972年

1972年にトヨタ コロナ マーク II 2代目が登場しました。先代よりボディが大型化され非常にスタイリッシュなデザインが採用されました。特にハードトップは当時のアメリカ車(ダッジ チェレンジャーあたり)を思わせる、実にかっこいい車でした。小さくてほとんど実用性のないフロントバンパーや後方視界を妨げる大きなリアクオーターパネルなど見た目重視のスタイルは、この時代の車ならではの魅力を感じます。(ただ現在ではこのハードトップの後席には乗りたくないですが) 4ドアセダン、2ドアハードトップ、ワゴン(バン)がありました。(実車画像→ トヨタ コロナ マーク I セダン 1973)

当初のエンジンは4気筒R型1.7L(95HP)/2L(110HP)と6気筒M型2L(110HP)でした。ライバルの日産 スカイラインのGTに対抗して、ハードトップの2000GSSにはDOHC 4気筒2L(145HP)18R型エンジンが搭載されました。3段AT、5/4段MT変速で、サスペンションが強化された2000GSSは最高速190km/hと高性能でした。1972年にEFI(電子制御式燃料噴射)を採用した6気筒2Lエンジンが追加され、1973年のマイナーチェンジでグリルが変更された中期型となりました。1974年のマイナーチェンジでノーズが長くなりバンパーが直線的になった後期型となり、その際に1.7Lエンジンは1.8Lに切り替わりました。1975年以降は4気筒エンジンは2Lだけになり、マーク IIは2Lクラスの上級車に移行していきました。1976年にコロナ マーク II 3代目(X30)にモデルチェンジしました。

ミニカーは1972年に発売されたモデルペット製の当時物です。マーク II 2代目の繊細なデザインを当時のミニカーで再現するのは難しかったのですが、このモデルペット製は実車の雰囲気がそこそこうまく再現され、当時物ミニカーとしては一番出来が良かったです。ヘッドライトがもう少し大きければフロントグリルの雰囲気はより実車に即した物になると思います。またホイールが見た目が安っぽいフリーホイールでなければ、全体的な印象が良くなるのですが。ボンネット/ドア/トランが開閉するギミック付きです。これ以外の当時物ではダイヤペット チェリカのハードトップ初期型 1/54、ダイヤペットのハードトップ後期型 1/40、トミカのハードトップ 1/61とトミカ ダンディのハードトップ 1/47がありました。当時物以外ではトミカ リミッテドのハードトップ中期型があり、これは小さいながら良い感じに仕上がっていました。2022年に国産名車コレクション 1/24でもハードトップ中期型がモデル化されました。(これはなかなか良い出来ばえのようです) なおセダンは2024年現在でもモデル化されていないので、ダイキャスト製でモデル化して欲しいです。以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2007年に発売されたトミカ リミッテド製のトヨタ コロナ マーク II L ハードトップ 1973 (1/61 型番TL0081)の画像です。ハードトップ中期型をモデル化しています。中期型の特徴的なフロントグリルが少しオーバーサイズながらうまく再現されていました。全体的にややシャープさが足りない感じもしますが、まずまずの良い出来ばえでした。ドアが開閉するギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1975年に発売されたダイヤペット製の当時物 トヨタ コロナ マーク II L ハードトップ 1974 (1/40 型番G38)の画像です。ハードトップ後期型でボンネットにパワーバルジがあるので18Rエンジンを搭載した高性能版のGSSをモデル化しているようです。後期型ですのでフロントバンパーが直線的な物になっています。ボディ全体に丸みが付き過ぎていて、サイドビューのキャビン形状が実車のスタイリッシュなデザインから外れているなどあまり良い出来ではありませんでした。これはダイヤペットの協力会社の9番工場が製作しましたが、同じ9番工場が製作したセリカ リフトバックも丸みが付いた同じような作風でした。ボンネット/ドア/トランクが開閉するギミック付きです。 (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉/室内の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=984

MAZDA LUCE CUSTOM GR (RX-4) 1972 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.24m 全幅約1.66m エンジン 変速機: 2ローター 573X2cc 130HP 5段変速

性能: 最高速190km/h データーベースでマツダ ルーチェのミニカー検索

マツダ ルーチェ カスタム GR (RX-4) 日本 1972年

マツダ ルーチェ 2代目が1972年に登場しました。初代のベルトーネによる上品なデザインから一転して、アメリカ車風の派手なデザインとなりました。バンパーとグリルを一体化したバンパーグリルはこの時代の国産車(トヨタ クラウン MS60やトヨタ マーク IIなど)に流行ったデザインでした。当初は4ドアセダンとファーストバックの2ドアハードトップ、1973年にワゴンが追加されました。(実車画像→ マツダ ルーチェ ハードトップ)

当初のエンジンは12A(130HP)のロータリーだけで、AP(Anti Pollusion)と称する低公害エンジンが設定されていました。ハードトップのGS IIは5段変速で最高速190km/hの性能でした。1973年にはレシプロの4気筒1.8L(100HP)と13B(135HP)ロータリーが追加されました。1975年に後期型にマイナーチェンジされ、フロントの意匠が変更されました。1977年にルーチェ レガート (ルーチェ 3代目)が登場し、1978年に生産中止となりました

1973年にオイルショックが起こり原油価格が高騰し、燃費の良くないロータリーエンジン車が売れなくなりました。私の最初のマイカーがこのルーチェ ハードトップ 前期型の中古車でした。初期のロータリーエンジンでしたのでとてつもない加速力があり、その分ガソリンとエンジンオイルを食いました。(中古車だったのでエンジンのコンプレッションが低下していて、冬場の最悪燃費は3km/Lでした、当時のガソリンは120円/Lぐらいでした) 私にとっては良くも悪くも色々な思い出のある懐かしい車です。

ミニカーは1973年に発売されたダイヤペット製の当時物でで、4ドアセダンにハードトップと同じ派手なフロントグリルを備えた カスタム GRをモデル化しています。プロポーションが良くダイナミックなボディをうまく再現してあり、当時のミニカーとしてはかなり良い出来ばえでした。ボンネット/ドア/トランクが開閉するギミック付きです。ダイヤペットは販促用のルーチェ ハードトップのシガレットケース(全長220㎜ほどのブロンズ仕上げの置物)も作っていて、それも持っています。当時物ミニカーとしてはトミカが後期型セダンをモデル化していました。当時物以外ではハイストーリー(レジン製)が前期型セダンをモデル化しています。実車は当時結構人気が有ったと思うのですが、これ以外のミニカーは無いようです。どこかで私のマイカーだった濃緑メタリックのハードトップ GS IIを1/43ダイキャスト製でモデル化してくれませんかね 即決で買いますけど。(数年前にこう書いたら、2024年に国産名車プレミアム コレクションでモデルされたので、即決で買いました) 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2024年に発売されたアシェット製 国産名車プレミアム コレクションの マツダ ルーチェ ハードトップ GSII (1/43 No.64)の画像です。上述した私のマイカーだったハードトップ GS II(ダイキャスト製)がモデル化されたので早速購入しました。プロポーションが良く、フロントグリルやリアパネル/テールライトなどがリアルに再現されていて良い出来ばえです。室内のインパネなどの細部も良く再現されています。予想していたより良く出来ていたので、当時所有していたマイカーを懐かしく思い出しました。ただし私のマイカーの内装は茶色で統一されていたので、ミニカーの室内が黒一色なのは今一つです。(実車はグレードによって黒の内装もありましたが) 雑誌付きミニカーとしては高価なので、室内は彩色してほしかったです。蛇足ですがプレミアム コレクションの他の号には実車の解説記事があるのですが、これには関係ない車の解説だけでルーチェ ハードトップについては何も記載されていませんでした。(ミニカー主体の雑誌ですが、何も記載していないのは手抜きの感があります) (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1019

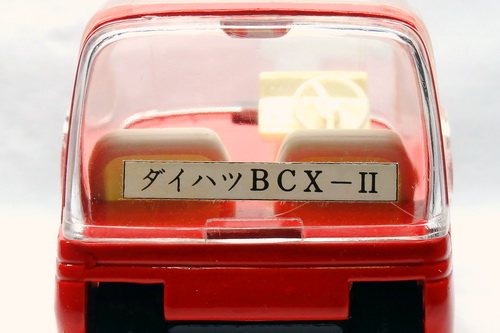

DAIHATSU BCX-II EV 1972 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約2.4m 全幅約1.27m エンジン 変速機: 直流直巻モーター 3.9KW 電気抵抗切り替え式回転制御

性能: 最高速20km/h 1充電航続距離約30㎞ 鉛蓄電池 36V 130AH データーベースで電気自動車のミニカー検索

ダイハツ BCX-II 電気自動車 日本 1972年

ダイハツは1960年代から電気自動車の開発を行っており、1967年にハイゼットの電気自動車を発売しました。1970年の大阪万博では、会場内の遊覧用としてダイハツの電気自動車が使われました。(実車画像→大阪万博 会場内遊覧電気自動車) 1971年東京モーターショーには電気自動車のコンセプトカー BCXが出品されました。(実車画像→ダイハツ BCX 1971) 翌年の1972年東京モーターショーにはBCX-IIが出品されました。その翌年の1973年東京モーターショーにはBCX-IIIが出品されました。(実車画像→ダイハツ BCX III 1973)

1971?に通産?工業技術院による大型プロジェクト制?で、自動?や電池メーカーが参加する電気自動?研究開発が始まったことがあって、その時期に電気自動?に関する関心が一時的に高まったことがありました。(上述した東京モーターショーでのコンセプトカー展示もその流れに沿ったものでした) ただ当時の電気自動車は鉛蓄電池が使われていたので、航続距離があまりにも短いことなど実用性が乏しいものでしたので、すぐに関心は下火となってしまいました。

ミニカーは1973年に発売されたダイアペット製の当時物です。1972年東京モーターショーに展示されたBCX-IIをモデル化しています。一般市販されたミニカーですが、ダイハツの電気自動車のプロモーション用としても使われたとのことです。縮尺が明示されていませんが約1/24ぐらいで、当時のミニカーとしては結構リアルに出来ていました。透明のキャノピーは取り外すことができ、リアに貼ってある紙製の簡素なネームプレート(実車には付いてない)は、手作りのプロモーション用ミニカーといった感じでした。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1647

MERCEDES-BENZ 450SLC (C107) 1973 GERMANY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.75m 全幅約1.79m エンジン 変速機: V型8気筒 4.5L 225HP 5段変速/3段自動変速

性能: 最高速210km/h データーベースでメルセデス ベンツ SL(R107/C107)のミニカー検索

メルセデス ベンツ 450SLC (C107) ドイツ 1973年

前述したようにメルセデス ベンツ 350SLCにはメルセデス ベンツ Sクラス クーペ(W111)の後継車としての役割が与えられました。したがってSLシリーズ初代の300SLのSLにはSport Leicht(軽量のスポーツカー)の意味があったのですが、豪華なパーソナルカーとなったSLCではSuper Luxury Coupe(豪華なクーペ仕様車)を意味することになりました。

1973年にV型8気筒4.5Lエンジン搭載の450SL/SLCが追加され、1977年にV型8気筒5L(240HP)エンジンを搭載した450SLC 5.0が追加されました。1980年のマイナーチェンジでは、V型8気筒エンジンがSクラス(W126)と同じ新開発の軽量アルミ製に変更され、380SL/SLCと500SL/SLCが登場しました。1981年にSクラスのクーペ(C126)が設定されたことで、SLCは役割を終え1981年に生産中止となりました。SLCの生産中止後もSLクラス(C107系)は1989年まで生産され、18年間で約24万台が生産されました。(そのほとんどはアメリカ市場で販売されました)

ミニカーは1996年頃に発売されたミニチャンプス製です。ミニチャンプス製のメルセデス ベンツは総じて出来が良いのですが、この450SLCはヘッドライトが小さめでフロントのイメージにやや違和感があります。また全体的に平べったい感じがするので、ミニチャンプスのメルセデス ベンツとしては今一つの出来ばえのように思います。なお室内のインパネなどの細部はミニチャンプスらしいリアルな仕上げとなっていました。当時物ミニカーとしてはポリスティルの1/25で450SLCとラリー仕様のSLC、マッチボックスのKシリーズの350SLなどがありました。国産のサクラでも450SLCをモデル化していました。当時物以外では、NEO(レジン製)の450SLC AMGレース仕様があります。以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1978年に発売された国産のサクラ製 世界の名車シリーズの当時物 メルセデス ベンツ 450SLC (1/43 世界の名車シリーズ No.1) の画像です。当時のスーパーカーブームに乗じて発売された世界の名車シリーズの1台で、当時の国産ミニカーとしては珍しい1/43サイズでした。これもミニチャンプス以上に平べったい感じのデフォルメ?になっていて、昔の当時物ミニカーとはいえあまり良い出来ばえではありませんでした。ボンネット/ドア/リアパネルが開閉するギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1165

サラブレッド期 ← ページ « 前へ 1...135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ...298 次へ »

当サイト掲載記事の無断転載を禁じます。

Copyright(C) 2004-2025 MINIATURECAR MUSEUM All rights reserved.