ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

SUZUKI JIMNY (LJ10) 1970 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約3m 全幅約1.3m エンジン 変速機: 空冷2サイクル 2気筒 359cc 25HP 4段変速 パートタイム4WD

性能: 最高速75km/h データーベースでスズキ ジムニーのミニカー検索

スズキ ジムニー LJ10型 日本 1970年

軽自動車ながら本格派4輪駆動車のスズキ ジムニー 初代は1970年に登場しました。ジムニーが開発されたいきさつは、かつて軽オート3輪車を製造していたホープ自動車(後継社のホープ社は2016年に倒産)が開発した軽四輪駆動車「ホープスター ON型4WD」の製造権を、当時のスズキの常務(後に社長)であった鈴木修氏が買い取ったことから始まりました。鈴木氏はホープスターの優れた悪路走破性能に着目し、実用車としての将来性を見抜いていたのでした。(実車画像→ホープスター ON型4WD)

ホープスターをベースにして、自社部品を流用したコストダウンなどスズキ流の変更が行なわれてジムニーは商品化されました。ボディは頑丈なラダーフレーム構造で、サスペンションは全輪リジッドアクスル(固定車軸式)を採用した本格派4WDでした。(最新のジムニーも同じ構造です) エンジンは空冷2サイクル2気筒359cc(25HP)を搭載し、4段変速で駆動方式はパートタイム式4WDでした。タイヤは16インチの大径の物で、作業車として使えるように変速機にPTO(動力取出し機構)が組込まれていてウィンチが使えました。 ボディのデザインは当時の4WD車の定番であったジープを模していましたが、軽自動車サイズにうまくまとめていました。本格派4四輪駆動車並みの機動性を備え維持費が安い軽自動車 ジムニーは市場で高い評価を受けて商業的に大成功しました。

初代 ジムニーは軽自動車規格変更への対応など改良が施され1982年まで生産されました。以下はその改良の簡単な概要です。

- 1972年 エンジンを水冷化しヒーターを追加したLJ20型に変更 フロントグリルのスリットを縦型に変更

- 1975年 対面式後席を持つ4人乗り追加 スペアタイヤをボディ背面に移動

- 1976年 軽自動車規格変更に対応してエンジンを水冷2サイクル3気筒539㏄に変更

- 1977年 軽自動車規格変更に対応して車幅を拡大

- 1977年 輸出仕様LJ80と同じ4サイクル4気筒797㏄エンジンを搭載するジムニー 8(小型車規格)を国内に追加

- 1981年 ジムニー 2代目 SJ30にモデルチェンジ

ミニカーは2008年に発売されたアシェット製 国産名車コレクションで、メーカーはノレブです。ノレブが作っていた国産名車コレクションの初期物は何れも出来が良いのですが、このジムニーも実車の雰囲気がうまく再現されていました。灯火類、フェンダーミラー、幌などの細部の仕上げも良く、安価な雑誌付きミニカーとしてはかなり良い出来ばえでした。ジムニー 初代の当時物ミニカーはイタリアのポリトーイのEL(CE)シリーズぐらいしかないようです。当時物以外ではNEO(レジン製)、ルックスマート(レジン製)、国産名車コレクション 1/24がありますが、1/43のダイキャスト製はこの国産名車コレクション製しかありません。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1467

SAVIEM SM 300 AUTO TRANSPORTER 1970? FRANCE

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

サビエム SM 300 カートランスポーター フランス 1970?年

戦後のルノーは財政難で大型商用車の生産ができず、戦前のような商用車市場のリーダーではなくなっていました。そこでルノーは戦前からの商用車メーカーであったソミュア(SOMUA)とラティル(LATIL)を買収して、自社の商用車部門と統合して子会社のサビエム(SAVIEM : Société anonyme devéhicules Industriels et d'Equipements Mécaniques 産業車両機械有限会社)を1955年に設立しました。サビエムには大型トラック/バスから小型商用バンまで幅広いモデルがありました。

代表的なモデルとしては、1965年に登場した小型商用車のSG2(Super Goélette)、小型/中型トラックのSG4/5(Super Galion)とその後継車で1975年登場のJ、1977年に登場した中型/大型トラックのH、バスのSC(SAVIEM-CHAUSSON)などがありました。サビエムは1975年にシトロエン傘下のトラックメーカー ベルリエを買収して1978年にルノー V.I.(ビークルズ インダストリーズ)と名称変更しました。その後ルノーのバス部門は分離独立して、イタリアの商用車メーカー イヴェコ(IVECO)と合併してイリスバス(IRISBUS) となりました。2002年にルノー V.I.はボルボに売却され、ルノー トラックスと改名しました。

ミニカーは1974年に発売されたソリド製の当時物です。トレーラーを連結した大型のフルトレーラー方式のサビエム カートランスポーターをモデル化しています。サビエムのフロントグリル 右下には「SM 300」のロゴが表示されていますので、同社のSM 300というモデルであることが分かります。カートランスポーターに表示されている「CAUSSE WALON」とは当時のトラック輸送会社の名前です。全長が18mを超えるヨーロッパ仕様の大型フルトレーラーですので、ミニカーも全長422㎜の大きなサイズとなっています。同じ縮尺の乗用車8台を積載でき、実車同様の積載方法が再現できます。トラクターはキャブを持ち上げることが出来るギミック付きで、牽引するトレーラーは固定ボルトを外すと分離することが出来ます。細部までとても良く出来ているのですが、残念なことに当時のソリド製ミニカーのほとんどに発生したプラスチック製ホイールが溶解する不具合の為、ホイールが完全に変形しています。(ミニカーの材質と経年変化の参照ページ→ ホイールの溶解) ホイール変形の対策を施した物や色違いのバリエーションがいくつかありました。これ以外のサビエムのミニカーはソリドのSG4、ノレブのSC1 バス、ブレキナのSG2 1/87などがあります。 以下はトラクターのフロント/リアの拡大画像とキャブを持ち上げたエンジンルームの画像です。エンジンルームにはV8エンジンが再現されています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はトレーラーの画像と連結部分の拡大画像です。トラクターとトレーラーは固定用ボルトで連結されていて、このボルトを外せば分離することができます。トレーラー側からトラクター側へ車両がスムーズに移動できるよう、連結部分は段差がほとんどない連続した構造となっています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は車両を積み込む作業を再現した簡易動画です。まず後方に段差解消スロープ(道板)が追加され、前方のトラクターの上段が後方に傾きます。次に後方のトレーラーから車両が自走してトラクター上段に移動し、上段の積載が終わると上段が元の位置に上昇します。以後はトラクター下段の積載、トレーラー上段の積載、トレーラー下段の積載が行われます。積載しているミニカーは同じソリド製のシトロエン CX、シトロエン GS、シトロエン LN、ルノー 18でいずれも1970年代のモデルです。なお積載済の画像と積載作業の画像では、車両の位置が違っていますが、単なる撮影ミスですので無視してください。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=2056

FORD CAPRI MK I DRAGSTER ”THE SANTA POD Glow-Worm” 1970? UK

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

フォード カプリ MK I ドラッグスター ”THE SANTA POD Glow-Worm” イギリス 1970?年

ドラッグレース(DRAG RACE)とは停止状態からスタートし一定の距離を走り抜けるまでの時間を競うモータースポーツです。単純に速さを競うレースで、元々はアメリカの若者が夜間に行っていた路上レースに端を発するようです。レースに使用するマシンをドラッグスター(又はドラッグカー、ホットロッドなど)と呼び、バイク、乗用車、トラック、セミトレーラーのトラクターヘッドまで多種多様な外観の車(中身は全くの別物)が使われます。走行する距離は特に決められていませんが、1/4マイル(約402m)で行われることが多く、日本では400mのレースをゼロヨンと呼んでいます。(参照ページ→ ドラッグレースの動画)

ミニカーは1971年に発売されたコーギー製の当時物で、前述した型番303のカプリの型を流用して作られました。車名のSANTA PODとはレースが行われるレース場の名前で、Glow-Wormとは「発光する芋虫?」との意でこの車の愛称のようです。モデルとなった実車は実在し外観はある程度忠実にモデル化していますが、内部構造などはコーギーが見た目重視で創作した部分があるようです。実車はボディを持ち上げて内部を見ることができますが、ミニカーもフロントバンパーを押すとスプリングでボディ全体が跳ね上がるギミックが付いています。内部はV型8気筒エンジンを搭載したシャーシが再現されていて、ドライバーも乗っています。ホイールはコーギーの初期のフリーホイール「Whizzwheels」ですが、外観はドラッグスター風になっています。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は内部の拡大画像です。室内には耐火性のレーシングスーツを着たドライバーが乗っています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

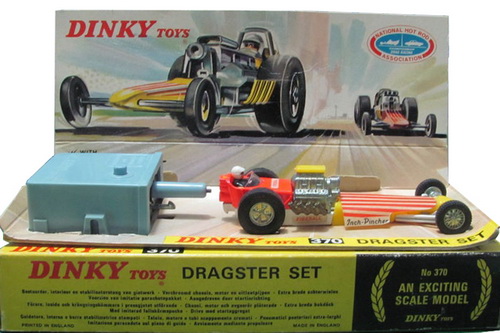

ドラックスターのビンテージ物ミニカーとしては同時期のコーギーのドラッグスターが数種類、マテル傘下メーベトイのドラッグスターが数種類、ポリトーイのドラックスター ドラゴ、マーキュリーのドラッグスター ジャックス デモン、ディンキー(英)のドラッグスター セットなどがありました。ディンキー(英)のドラッグスター セットはミニカーを押し出す発射装置付で、以下の画像の青色の箱が発射装置で、ミニカーをセットしてボタンを押すとミニカーがスプリングで押し出される構造でした。またこのようなドラッグスターのミニカーでなくても、当時のマッチボックスやホットホイールなどの小スケールミニカーは、走らせて遊ぶ為にスムーズに回転するフリーホイールを使っていました。当時のミニカーメーカーは走行させて遊ぶ為のトラックコースのセットも発売していました。以下は1971年のマッチボックスのカタログの抜粋で、発射装置やトラックコースなどが豊富にそろっていたことがわかります。これらは最近の大人向けのミニカーしかご存じない方は興味がないでしょうが、現在のトミカのミニカーにも同じような発射装置やトラックコースがあります。(最近の物はマイコン内蔵でラップタイムの計測/表示ができるなどもっと凝ってますが)

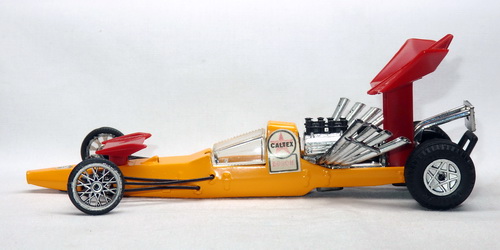

以下は1970年に発売されたポリトーイ製のドラッグスター ドラゴ (1/43 型番602)の画像です。これもモデルとなった実車があるのだと思いますが、派手な見た目重視でモデル化されたものだと思います。ミニカーの全長は135㎜あるので実車の全長は5.8mとなり、ずいぶん細長い鉛筆のようなボディです。大きなリアスポイラー、大きな排気管のV型8気筒エンジン、自転車のように細い前輪と太い後輪などドラッグスターの特徴がすべて盛り込まれた面白いミニカーでした。コクピットのキャノピーが開閉するギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

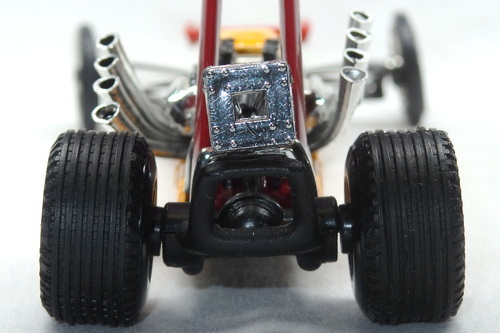

以下はフロント/リア(V8エンジン拡大)の拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1970年に発売されたマーキュリー製のドラッグスター ジャックス デモン (JACK'S DEMON) (1/43 型番69)の画像です。これは型番70のフィアット バリッラをベースにして作られたドラッグスターで、実車が存在するのかどうかは不明です。(多分マーキュリーの創作だと思いますが) これもむき出しの派手なV型8気筒エンジン、太いタイヤ、ロールバーなどでいかにもドラッグスターらしい車に仕立ててありました。ドアが開閉するギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1773

KENWORTH AUTO TRANSPORTER 1970? USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約18m 全幅約3.2m エンジン 変速機: カミンズ ディーゼル 6気筒 19L 600HP など 13段変速 など

性能: 最高速 150km /h (参考値) データーベースでケンウォースのミニカー検索

ケンウォース カートランスポーター アメリカ 1970?年

ケンウォース社はアメリカのトラックメーカーで、1912年にガーリンガー兄弟が自動車車販売店 ガーリンガー モーターカー ワークス(Gerlinger Motor Car Works)として創業しました。自動車販売だけでは満足出来なかった兄弟は、1914年に自ら自動車製造会社を設立し、当時一般的であった4気筒エンジン搭載トラックではなくより強力な6気筒エンジンを搭載したトラックを開発しました。強力なエンジンを搭載し頑丈であったことから、同社のトラックは成功しました。

同社はビジネスマンのエドガー ウォージントン(Edgar K. Worthington)とハリー ケント(Harry W. Kent)に買い取られ、1923年に会社名を両者の名前を冠したケン アンド ウォース(Ken and Worth)に変更しました。1930年代にはバスと消防車も手掛けるようになり、業界をリードする会社となりました。またトラックにディーゼルエンジンを搭載したアメリカ初の会社でもありました。第2次大戦が始まると軍需産業に転換し航空機製造を行いました。戦後は現在のトラックメーカー パッカー(PACCAR)の前身であったパシフィック カー & ファウンダリー(Pacific Car and Foundry Company)に買収されました。現在はパッカーのケンウォース部門で、アメリカの主要なトラックメーカーです。

ミニカーは1979年に発売されたエイダイ グリップ製です。1960年代に創業したプラモデルメーカー 株式会社永大は1970年代にエイダイ グリップ ブランドでミニカーを販売していました。サンダーバード(国際救助隊)などのキャラクター物のグリップキャラクター、消防車や建機のグリップゼッケン、1/43と1/28サイズのスポーツカーやレースカーのグリップテクニカの3つのシリーズがありました。これはグリップゼッケンシリーズの1台で、ケンウォース カートランスポーターをモデル化しています。トラクターは1965年に登場したケンウォース W900A型をモデル化しているようです。トレーラーは当時の一般的なカートランスポーターをモデル化しています。全長が420㎜ 重量1.6㎏の大きなサイズで、金属製パーツが多く全体的に頑丈に出来ています。トラクターは煙突のような排気管、燃料タンク、後方のスリーパーキャブなどが再現されていて、とても良く出来ています。ドア/ボンエット開閉ギミック付きで、エンジンも再現されています。トレーラーとの接続は実車同様にトラクター後部のカプラーにトレーラー前部のキングピンをスライドさせて接続する方式となっています。以下はトラクターとボンネットを開いたエンジンルーム/室内の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はトレーラーの画像です。車両を積載する上段が昇降し、後方の車両積載用スロープも可動します。車両を積載する床面には前後にスライドする輪止めが付いています。またトレーラー単体での車体保持用の引き込み可能なステップ(足)もちゃんと付いてます。トレーラーの前方に張られているステッカーの「Thank God I'm a Country Boy」とは当時流行したジョン デンヴァーのカントリーソングで、当時の雰囲気を出しているようです。後方に張られた「CB KEEPS AMERICA TRUCKIN」のCBとは当時ののトラックドライバーが良く使っていたCB無線機のことで、KEEPS AMERICA TRUCKINは当時のカントリーソングのようです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は車両を積み込む作業を再現した簡易動画です。まず後方に装備されたスロープ(道板)が引き出され、トラクターの上段が後方に傾きます。次に後方から車両が自走して上段に移動し、上段の積載が終わると上段が元の位置に上昇します。次にトラクター下段に車両が自走して積載され、スロープが引き込まれます。積載しているミニカーはダイヤペット製(1/40)の日産 ブルーバード (U11) ターボ、ブルーバード (610) U ハードトップ、日産 ブルーバード (610) U、ブルーバード (810) ハードトップでいずれも1970-80年代のモデルです。このカートランスポーターはアメリカ車仕様で、積載スペースが大きいので、ダイヤペットの国産車(1/40)ではスペースが余り気味です。(アメリカ車を積載した方が良かったと思いました) (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

データーベースでエイダイのミニカー検索

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=2055

ISHIKO K400 PILE DRIVER 1970? JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

イシコ K400 杭打機 日本 1970?年

杭打機(パイルドライバー)は、土木構造物や建築物の基礎杭を打撃または振動によって地中に打ち込む建設工事用機械です。杭打機にはドロップハンマー、気動ハンマー、ディーゼルパイルハンマー、および振動パイルドライバーなどがあります。ドロップハンマー式の杭打機は重錘(おもり)をワイヤロープで櫓(やぐら)の上に巻き上げ、落下させて杭を打ち込みます。杭打機としてはもっとも古くから使用され、現在では小規模な基礎工事や補助的用途に用いられます。気動ハンマー式は蒸気または圧縮空気によりピストンを上下運動させ杭を打撃して打ち込むもので、スチームハンマーまたはエアハンマーとも呼びます。

ディーゼルパイルハンマーはディーゼルエンジンのピストンの上下運動を杭の打撃に利用するものです。、単にディーゼルハンマーとも呼びます。ディーゼルエンジンの爆発力を使う為、打撃力が強力ですが騒音が大きく排ガスが出るので日本国内の市街地では使用できません。振動パイルドライバーは杭に振動を与えて土中の杭の側面および先端の抵抗を軽減し、同時に連続的振動載荷によって杭の打込みおよび引抜きを行うものです。振動の発生には電動機を使用します。

ミニカーは1975年に発売されたダイヤペット製の当時物で、ドロップハンマー式のイシコ K400 杭打機をモデル化しています。イシコは当時の建機メーカーで、現在は関連会社かどうかは分かりせんが近畿イシコが同様の杭打機を製造しています。実車のサイズが良くわかりませんが、おおよそ1/70ぐらいの縮尺になっているものと思われます。実車の画像などが見つからないので、どの程度リアルに出来ているのかは明確に分かりませんが、ドロップハンマー式の杭打ち込み動作がうまく再現されてますので、かなりきちんとモデル化されているのではないかと思われます。キャタピラーはゴム製で実際に可動します。付属品で打ち込む杭(パイル)が付いています。

ダイヤペットは同じ杭打機でサイズの小さなもの(1/90)も作っていました。 これ以外のイシコのミニカーはダイヤペットがクレーン車と油圧ショベルを作っていました。このような建機のミニカーはダイヤペットがかなりモデル化していましたが、現在は国産メーカーで手掛けているところはありません。なお欧州ではNZGなどがリアルな建機のミニカーを作っています。 以下は杭打機の正面/側面図と、杭打機が杭を打ち込む動作の画像です。巻き上げハンドルを回してホルダーを下に下げて、ホルダーが重錘(おもり)を掴みます。その後ハンドルを回してホルダーを上に上げて最上部で重錘がホルダーのフックから外れて下に落ちパイルを打ち込みます。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は巻き上げ部/操作室の画像と杭打機に杭をセットアップする画像です。巻き上げ部/操作室台座は360度回転します。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=2076

サラブレッド期 ← ページ « 前へ 1...122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ...298 次へ »

当サイト掲載記事の無断転載を禁じます。

Copyright(C) 2004-2025 MINIATURECAR MUSEUM All rights reserved.