ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

MAZDA RX-500 1970 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.33m 全幅約1.72m エンジン 変速機: 2ローター 491cc×2(982cc) 247HP 4段変速

性能: 最高速250km/h? データーベースでマツダ RX-500のミニカー検索

マツダ RX-500 日本 1970年

RX-500は1970年の東京モーターショーに出品されたロータリーエンジンをミッドシップ搭載したコンセプトカーでした。RX-500の500はマツダ創立50周年を意味し、当初はコスモ スポーツの次期型プロトタイプとして作られたそうです。デザインは前年に発表されたベンツ C111の影響がフロントの造形などに感じられ、ドアはランボルギーニ カウンタックのようなガルウイング式、デ トマソ マングスタのようなガルウイング式に開くリアカウルなど当時の流行が取り入れていました。リアエンドのウインドーとそれを囲むリアライトの配置はユニークで先進性が感じられます。エンジンはファミリア ロータリー クーペのレーシングカー仕様の10A(247HP)で、ルーチェ ロータリークーペの前輪駆動車用変速機を流用してミドシップ配置していました。

製作されたのは1台で最初は緑色に塗装され、東京モーターショー用に黄色に塗り替えられ、1978年にRX-7 初代のプロモーション用に銀色に塗り替えられたそうです。またヘッドライトは当初は付いていなくて、銀色に塗り替えられた時に埋め込み式のライトが取り付けられたそうです。この車は結局は量産化に至らず、そのまま保存されていました。その後2008年に実車がレストアされ、広島市交通科学館で公開されました。

ミニカーはスパーク製(レジン製)で、2009年に発売されました。型番のKBはスパークと国際貿易のコラボで企画されたミニカーであることを示し、2008年にRX-500がレストアされたのがきっかけになってモデル化されたようです。特徴的なリアの造形やエンジン/スペアタイヤが見えるリアのエンジンカバーなどの細部がリアルに再現されていて、スパークらしい良い出来ばえでした。これはレジン製ですが、ウィンドースクリーンがきちんと成形されていることでウィンドースクリーンが平板に見えるといったレジン製ミニカーによくある問題点がなく、購入後15年経過していますがボディの変形もありません。(ただエンジンカバーの取り付けがほんの少しずれてますが) スパークは東京モーターショーの緑色とプロモーション用の銀色、さらに黄色でヘッドライトの付いた1971年ニューイヤーモデルの4種類をモデル化しています。スパーク以外ではトミカ(No.34)とマッチボックス(SF66とJ19)の当時物、京商 サークルKサンクスの1/64があります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1979年に発売されたマッチボックス製の当時物 マツダ RX-500 (1/59 型番J19 日本仕様)の画像です。キャビン部分が大きめで、プロポーション的にはあまり良い出来ばえではありません。リアカウルの開閉ギミック付ですが、実車のリアカウルはガルウイング式に開くので、このカウルの開閉動作は正しくありません。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1915

MITSUBISHI GALANT GTO MR 1970 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.13m 全幅約1.58m エンジン 変速機: DOHC 4気筒 1.6L 125HP 5段変速

性能: 最高速200km/h データーベースで三菱 GTOのミニカー検索

三菱 ギャラン GTO MR 日本 1970年

三菱 ギャランは前述したハードトップに続いてスペシャリティカーのGTOを1970年に追加しました。ロングノーズ/ウエッジシェイプ、ファーストバックにダックテールとアメリカ車的で派手なスタイルは、大変な人気となりました。ギャランをベースとした設計でエンジンは4気筒1.6L(110HP)G型とそのDOHC版(125HP)で、DOHCエンジンを積んだMRは5段変速で最高速200km/hと高性能でした。なお当時は特徴的であったリアのダックテールが、今見ると、それほど目立たない程度だったことがわかります。

1972年に1.7Lエンジンが追加され、1973年のマイナーチェンジでは2Lエンジンが追加され、DOHCエンジンは排ガス規制対応で廃止されました。その後は2Lエンジンがメインとなり、1977年まで生産されました。後継車は1976年に登場したギャラン Λ(ラムダ)でした。日本初のスペシャリティカーとして登場したトヨタ セリカより2か月ほど早く登場したギャラン GTOは、三菱車にスポーティなイメージを与えました。

ミニカーは2001年に発売されたMテック製です。DOHCエンジン搭載のMRをモデル化していますので、ボンネットにエアインテークが付いています。プロポーションが良く、フロントグリル、ホイールなどがリアルに再現されていました。実車に即したカラーリングで、室内もリアルに再現されていましたので、1/43の量産ミニカー(少量生産の高価なレジン製は除く)では現時点(2023年)でも一番出来が良いと思います。GTOは人気車だったので、たくさんモデル化されています。当時物としてはダイヤペットのチェリカ80とABS樹脂製、モデルペット、トミカ、トミカ ダンディと当時の主要メーカー全てがモデル化していました。当時物以外ではノレブ、国産名車コレクション(ノレブ製)、コナミ、トミカ リミッテド、アオシマ DISM、レジン製ではENIFやイグニッションモデルなどがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1972年に発売されたモデルペット製の当時物 三菱 ギャラン GTO (1/42 型番40)の画像です。MRではないので、ボンネット上のインテークがありません。当時流行りだった安っぽいフリーホイールが雰囲気を壊していますが、当時のミニカーとしては良い出来ばえでした。ボンネット/ドア/トランクが開閉するギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1972年に発売されたトミカ ダンディ製の当時物 三菱 ギャラン GTO (1/45 型番001)の画像です。縮尺が1/45なので、上記のモデルペットのGTOよりサイズが少し小さめですが、これも当時のミニカーとしては良い出来ばえでした。ボンネット/ドアが開閉するギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリアの拡大画像です。エンジンのヘッドには「AIII DOHC 」と刻印されていますので、DOHCエンジン搭載のMRをモデル化しているようですが、ボンネット上のエアインテークが付いていません。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2007年に発売されたアシェット製 国産名車コレクションの三菱 ギャラン GTO (1/43 No.46)の画像です。これもDOHCエンジン搭載のMRをモデル化しています。国産名車コレクション初期のノレブ製で、上記のMテック製と同等レベルの良い出来ばえでした。ただ安価な雑誌付きミニカーでしたので、室内のインパネのメーター印刷が省かれているのが少し物足りません。ノレブは同じ型を使って自社ブランドの型番800173でもGTOを発売していました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。右側リアフェンダーに今では見かけなくなったラジオのアンテナが再現されています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1035

HONDA VAMOS 4 1970 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

ホンダ バモス 4 日本 1970年

前述したホンダ TN360のパワートレーンを使った、オープンカーの軽トラック バモス ホンダが1970年に登場しました。ちなみに正式名称はバモス ホンダで、ホンダ バモスではありません。(当サイトでは車名のデータベース検索の都合で、ホンダ バモスと表記しています) 外観は外国のリゾートで使用されるビーチバギーのようなデザインで、フロントに取り付けたスペアタイヤが特徴でした。座席部分を覆う幌付で2人乗りのバモス 2と4人乗りのバモス 4、荷室を含めて全体を幌で覆うバモス フルホロがありました。ドアはなく転落防止バーが付き、シートは全てベンチシートで、計器類やスイッチは防水防塵仕様でした。

TN360がベースでしたので、空冷2気筒360cc(30HP)エンジンを座席下にミドシップ搭載した後輪駆動車で、4WDではないので悪路走破性は軽トラック並みでした。当時のレジャーブームに乗じて作られたようですが、幌とベンチシートによる居住性は良くなかったでしょうし、ジープのような走行性能もなかったのでほとんど人気がなかったようです。1973年まで生産されましたが、総生産台数は約2500台でした。1999年にバモスの名前を復活させたバモス 2代目が登場しました。こちらは軽の1ボックス車で、エンジンをミドシップ搭載した4WD仕様でした。2018年まで長期にわたって生産されました。(実車画像→ ホンダ バモス 2007)

ミニカーは2006年に発売されたエブロ製です。この当時のエブロは国産の旧車/現行車を意欲的にモデル化していて、いずれも当時の最高級レベルの出来ばえでした。(最近はレーシングカーばかりでしたので買わなくなりましたが、2024年に倒産しました) このバモス ホンダも実車の雰囲気がうまく再現され、室内などの細部もリアルに仕上げられていて良く出来ていました。脱着可能な幌が付属しているのもエブロらしい楽しいおまけでした。エブロはバモス2とバモス フルホロもモデル化していました。エブロ以外ではトミカとトミカ リミッテド、国産名車コレクションがあります。バモス 2代目は童友社が1/64でモデル化しています。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2010年に発売された国産名車コレクションのホンダ バモス 4 (1/43 Np.122)の画像です。メーカーはイクソだと思います。安価な雑誌付きミニカーながら細部まで結構リアルに再現されていて、こちらも上記のエブロ製とほぼ同じぐらいの良い出来ばえでした。なお幌は付いていません。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1590

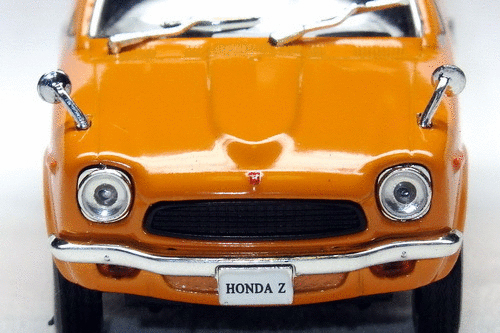

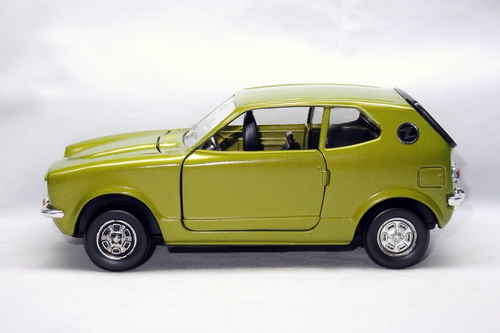

HONDA Z 1970 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

ホンダ Z 日本 1970年

1970年にホンダN360をベースにして軽初のスペシャリティカーとしてホンダ Zが登場しました。傾斜したウインドシールドを持つクーペスタイルはホンダ内製のデザインだったそうですが、実にかっこいいグッドデザインでした。(乗車定員は4人です) 樹脂枠の付いた特徴的なテールゲートの形状から「水中めがね」と呼ばれました。N360と同じ空冷2気筒354cc(31-36HP)エンジンで、4/5段変速で最高速120km/hと高性能でした。最上級仕様のGSには軽初の5段変速機、前輪ディスクブレーキ、ラジアルタイヤが標準装備されるなど、それまでの軽とは一線を画する車でした。

1971年にN360後継のライフがベースとなりホイールベースが延長され、エンジンが水冷に変更されました。1972年にはBピラーのないハードトップになりました。1973年のオイルショックによる不況と排ガス規制の為、1974年に後継車なきまま生産中止となりました。N360同様に空冷600ccエンジンを搭載した輸出仕様の600 クーペ(Z600)が、欧州や北米に輸出されました。1998年にはエンジンをミドシップ搭載した4WD仕様の軽SUVにZの名前が復活しました。(実車画像→ ホンダ Z 1998)

ミニカーは1972年に発売されたトミカ ダンディ製の当時物です。1/38と中途半端な縮尺ですが、実車の雰囲気がそこそこうまく再現されていて、当時のミニカーとして良い出来ばえに仕上がっていました。ボンネットとドアが開閉するギミック付きです。当時の軽自動車は人気があった車でもあまりミニカー化されていなかったので、これ以外の国産の当時物ミニカーはありませんでした。なお出来はあまり良くないですが、イタリアのポリトーイが輸出仕様の600 クーペを1/43と1/25でモデル化していました。イタリアのミニカーメーカーがモデル化したということは、イタリアでもホンダ Zが注目されていたということの証しでした。当時物以外では京商のポリストーン製、エブロ、コナミの小スケール、国産名車コレクションなどがあります。トミカ リミッテドあたりでも是非モデル化してもらいたいです。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームとリアの画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2006年に発売されたエブロ製のホンダ Z GS (1/43 型番43659)の画像です。最上級仕様のGSをモデル化しています。実車のかっこいいデザインがうまく再現されていて、実に良く出来ていました。また黒いステーのフェンダーミラー、彩色されたシートやインパネなど細部もリアルに再現されていました。ホンダ Zの量産ミニカーでは2023年現在でもこれが一番出来が良いと思います。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2007年に発売されたアシェット製 国産名車コレクションのホンダ Z (1/43 No.50)の画像です。メーカーはノレブで、安価な雑誌付きミニカーでしたので細部の仕上げレベルはやや簡素ですが、それ以外は上記のエブロ製と同等レベルの良い出来ばえでした。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1973年に発売されたポリトーイ製の当時物 ホンダ Z クーペ (1/43 型番E38)の画像です。輸出仕様をモデル化しているのですが、当時の輸出仕様は右ハンドル仕様だったようです。型番にEが付くシリーズは当時のポリトーイの廉価版で、フロントグリルやバンパーを底板と一体化してコストダウンしています。その為もあってフロントの造形はあまり実車に似ていませんし、プロポーション的にも今一つの出来ばえでした。ドアが開閉するギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1978年に発売されたポリトーイ製の当時物 ホンダ Z クーペ (1/25 型番S14)の画像です。型番にSが付くのは当時のポリトーイの大スケールミニカー(1/25)のSシリーズで、これも輸出仕様をモデル化しています。ボンネットとドアが開閉するギミック付きです。サイズが大きいので、室内やエンジンルーム内エンジンなどの細部がそこそこリアルに仕上げられていましたが、プロポーション的には上記の1/43を大きくしたような感じで全体的には今ひとつの出来ばえでした。ただしこの造形はポリトーイ流で意図したデフォルメなのかもしれませんが。。。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1055

SUZUKI JIMNY (LJ10) 1970 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約3m 全幅約1.3m エンジン 変速機: 空冷2サイクル 2気筒 359cc 25HP 4段変速 パートタイム4WD

性能: 最高速75km/h データーベースでスズキ ジムニーのミニカー検索

スズキ ジムニー LJ10型 日本 1970年

軽自動車ながら本格派4輪駆動車のスズキ ジムニー 初代は1970年に登場しました。ジムニーが開発されたいきさつは、かつて軽オート3輪車を製造していたホープ自動車(後継社のホープ社は2016年に倒産)が開発した軽四輪駆動車「ホープスター ON型4WD」の製造権を、当時のスズキの常務(後に社長)であった鈴木修氏が買い取ったことから始まりました。鈴木氏はホープスターの優れた悪路走破性能に着目し、実用車としての将来性を見抜いていたのでした。(実車画像→ホープスター ON型4WD)

ホープスターをベースにして、自社部品を流用したコストダウンなどスズキ流の変更が行なわれてジムニーは商品化されました。ボディは頑丈なラダーフレーム構造で、サスペンションは全輪リジッドアクスル(固定車軸式)を採用した本格派4WDでした。(最新のジムニーも同じ構造です) エンジンは空冷2サイクル2気筒359cc(25HP)を搭載し、4段変速で駆動方式はパートタイム式4WDでした。タイヤは16インチの大径の物で、作業車として使えるように変速機にPTO(動力取出し機構)が組込まれていてウィンチが使えました。 ボディのデザインは当時の4WD車の定番であったジープを模していましたが、軽自動車サイズにうまくまとめていました。本格派4四輪駆動車並みの機動性を備え維持費が安い軽自動車 ジムニーは市場で高い評価を受けて商業的に大成功しました。

初代 ジムニーは軽自動車規格変更への対応など改良が施され1982年まで生産されました。以下はその改良の簡単な概要です。

- 1972年 エンジンを水冷化しヒーターを追加したLJ20型に変更 フロントグリルのスリットを縦型に変更

- 1975年 対面式後席を持つ4人乗り追加 スペアタイヤをボディ背面に移動

- 1976年 軽自動車規格変更に対応してエンジンを水冷2サイクル3気筒539㏄に変更

- 1977年 軽自動車規格変更に対応して車幅を拡大

- 1977年 輸出仕様LJ80と同じ4サイクル4気筒797㏄エンジンを搭載するジムニー 8(小型車規格)を国内に追加

- 1981年 ジムニー 2代目 SJ30にモデルチェンジ

ミニカーは2008年に発売されたアシェット製 国産名車コレクションで、メーカーはノレブです。ノレブが作っていた国産名車コレクションの初期物は何れも出来が良いのですが、このジムニーも実車の雰囲気がうまく再現されていました。灯火類、フェンダーミラー、幌などの細部の仕上げも良く、安価な雑誌付きミニカーとしてはかなり良い出来ばえでした。ジムニー 初代の当時物ミニカーはイタリアのポリトーイのEL(CE)シリーズぐらいしかないようです。当時物以外ではNEO(レジン製)、ルックスマート(レジン製)、国産名車コレクション 1/24がありますが、1/43のダイキャスト製はこの国産名車コレクション製しかありません。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1467

サラブレッド期 ← ページ « 前へ 1...121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ...298 次へ »

当サイト掲載記事の無断転載を禁じます。

Copyright(C) 2004-2025 MINIATURECAR MUSEUM All rights reserved.