ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

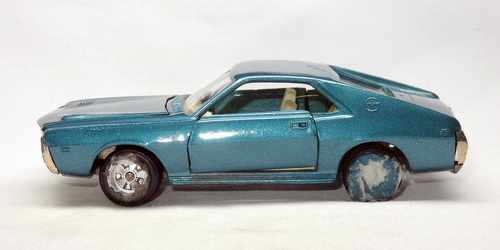

AMC JAVELIN SST 1970 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.85m 全幅約1.82m エンジン 変速機: V型8気筒 6.4L 325HP 3/4段変速

性能: 最高速214km/h データーベースでAMC ジャベリン/AMXのミニカー検索

AMC ジャベリン SST アメリカ 1970年

AMC(アメリカンモータース社)が、BIG3(GM/フォード/クライスラー)に対抗するには、中型/小型車に特化するしかありませんでした。1960年代になるとBIG3もコンパクトカーを発表したことで、AMCの売上げは低下しました。1950年代には数モデルあったAMCのフルサイズカーは1960年代にはアンバサダーだけとなり、その下位にはコンパクトカー(小型車)のランブラー アメリカン、ミッドサイズカー(中型車)のクラシック、マリーンがありました。1970年代になるとランブラーという名前は消滅し、その代わりに小型車マタドール、サブコンパクトのホーネット、ジャベリンなどが登場しました。

スポーティカーとして成功したフォード マスタングと同じようなコンセプトの車として、AMCでは1968年にジャベリンが登場しました。ジャベリンの発売後しばらくしてAMCのイメージリーダーカーとしてジャベリンの上級車で高性能なスポーツカー AMXも登場しました。AMXはV型8気筒4.8L-6.4L(325HP)エンジンを搭載する2ドアクーペで、高性能版はGM シボレー コルベット並みの高性能でした。ジャベリンとAMXは同じようなスタイルでしたが、ジャベリンの方が少しサイズが大きく、6気筒3.8L/V型8気筒4.8L-6.4L(315HP)エンジンを搭載していました。ジャベリンはマスタングやシボレー カマロより大きかったので室内が広くデザインもシンプルでしたので人気があり、AMCの車としてよく知られています。AMXは1970年まで、ジャベリンは1971年に2代目が登場し1974年まで生産されました。(実車画像→ AMC AMX 1968、AMC ジャベリン 1971)

ミニカーは1972年頃に発売されたスペインのオートピレン製の当時物です。フロントグリルとテールライトのデザインから1970年式のジャベリンで豪華な内装のSST仕様をモデル化しています。オートピレンのミニカーは他社をコピーした物が多かったのですが、同社オリジナルのミニカーもありました。このジャベリンは他社が手掛けていなかったので、同社のオリジナルのようです。プロポーションが良くシャープな造形で実車がうまく再現されていて当時のミニカーとしてレベルの高い出来ばえでした。ホイールは質感の良い金属製パーツで、ボンネット/ドア/トランクが開閉するギミック付きです。またエンジンルーム内や室内などの細部も良く再現してありました。これ以外のAMX/ジャベリンのミニカーはナコラルの当時物のAMX、マッチボックスの当時物 ジャベリン、アーテルのAMX 1/18、ジョニーライトニングのAMX 1/64、グリーンライトのジャベリン 1/64などがあります。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

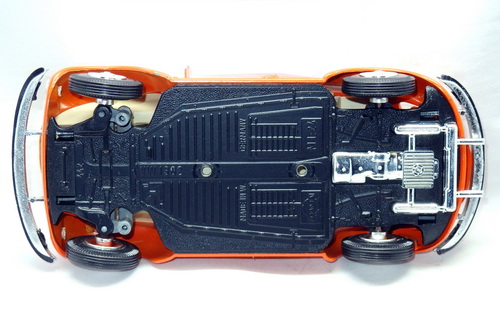

以下は1971年頃に発売されたナコラル(NACORAL)製の当時物 AMC AMX 1969 (1/43 型番104)の画像です。ジャベリンとAMXは良く似たデザインですが、キャビン後部のデザインが違っていました。ナコラルはオートピレンと同じスペインのメーカーで、これはインターカーズ(INTERCARS)というナコラルの別ブランド名で販売された物でした。このメーカーも他社のコピーが多かったのですが、このAMXはオリジナルのようです。上記のオートピレン製ジャベリンとよく似た作風なので両社は何らかの関係があったのかもしれません。ただし似たような作風ながらナコラルのAMXはオートピレンのジャベリンに比べると完成度が低く今一つの出来ばえでした。またナコラルのミニカーにはゴムタイヤに使われた有機溶剤がプラスチック製ホイールを溶かすという問題が起こるものがあり、このAMXもホイールがかなり溶けて変形しているので見た目が余計に悪くなっています。ボンネットとドアが開閉するギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリアの画像です。エンジンルーム内のパーツの前端部分が下手な手直しをしたような状態で雑な作りです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=451

AMC GREMLIN 1970 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.1m 全幅約1.8m エンジン 変速機: 6気筒 3.3L 128HP 3/4段手動変速/3段自動変速

性能: 最高速166km/h データーベースでAMC グレムリンのミニカー検索

AMC グレムリン アメリカ 1970年

1970年代のAMCのモデルラインアップは、サブコンパクトカーのグレムリン、コンパクトカーのホーネットとペーサー、ミッドサイズのマタドール、フルサイズカーのアンバサダーがありました。1970年に登場したグレムリンは上級車のホーネット(3ボックスセダン)のホイールベース短縮版でした。ホーネットのテールエンドを斜めに切り落としたようなデザインは当時としては極めて斬新なハッチバック車でした。リアサイドウィンドーが固定された2人乗りクーペと、ウィンドーが開く4人乗りハッチバックがありました。名前のグレムリンとは機械の中に住み着いて悪さをする小悪魔のことで、ビッグ3に対抗する厄介者というような意味があったようです。 (実車画像→ AMC ホーネット 1971)

エンジンは4気筒2L、6気筒3.3L/3.8/4.2L、V型8気筒5Lなどがあり、3段自動変速で最高速166km/h(6気筒3.3L)の性能でした。1972年に2人乗り仕様が廃止され、1973年に衝撃吸収バンパーが採用され、1976年にフロントグリルの意匠が変更されました。1977年にもフロント/リアの意匠が大きく変更されました。1979年にグレムリンをベースにして外観を大きく変更したスピリットにモデルチェンジしました。(実車画像→ AMC スピリット 1979)

グレムリンのデザイン コンセプトをさらに発展させてボディを大型化したぺーサーが1975年に登場しました。1970年にAMCはジープの製造元であるカイザー ウィリス社を買収しました。1979年にAMCはフランスのルノー社の傘下になり、1987年にはクライスラー社に買収されて消滅しました。AMCが買収していたカイザー ウィリス社のジープはクライスラー(現在はステランティス N.V.)社の有力なブランドとして今も残っています。

ミニカーは1976年に発売されたポリトーイ(ポリスティル)製の当時物です。ポリトーイの型番EL**のELシリーズは現在の感覚では廉価版的なミニカーで、安っぽいフリーホイールが付いていてあまり良い出来ばえではありませんでした。ただグレムリンの特徴的なボディはうまく再現されていました。ドアが開閉するギミック付きです。グレムリンの当時物ミニカーはこれしかありませんでしたのでその点では貴重でした。これ以外のグレムリンのミニカーはジョニーライトニングの1/64、MOTORMAXの1/24などがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=452

MERCEDES-BENZ C111 II 1970 GERMANY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.44m 全幅約1.80m エンジン 変速機: 4ローター ロータリー 4X600cc 350HP 5段変速

性能: 最高速300km/h データーベースでメルセデス ベンツ C111のミニカー検索

メルセデス ベンツ C111 2代目 ドイツ 1970年

NSU社がロータリーエンジン開発に成功し、1964年に世界初のロータリーエンジン搭載車NSU スパイダーが登場しました。その後多くの自動車メーカーがロータリーエンジン開発に取り組みました。メルセデス ベンツもロータリーエンジンの開発を行っており、1969年のフランクフルト モーターショーで公開されたC111 初代はその実験車でした。 ガルウイング式のドアを持つFRP製のボディに、燃料噴射式3ローター ロータリーエンジン(3X600cc 280HP)をミッドシップ搭載し、最高速は260km/hでした。(実車画像→ メルセデス ベンツ C111 1969) 数ヵ月後の1970年のジュネーブ モーターショーでC111 2代目が公開されました。初代とはフロントのボンネット部分の黒いグリル形状が異なりますが、ほぼ同じデザインのボディに4ローター ロータリーエンジン(350HP)が搭載され、最高速300km/hの性能でした。

C111は実験車ながら、レザートリムの内装、エアコン付きなど豪華な装備となっていて当初は市販が予定されていました。しかし1973年の中東戦争でオイルショックが起こり、燃費の悪いロータリーエンジンの開発は中止となり、この車が市販されることはありませんでした。その後エンジンを5気筒3Lターボディーゼル(190HP)に変更したC111 3代目が1976年に公表され、さらに1979年に登場したC111 4代目はボディを変更しV型8気筒4.8Lツインターボエンジン(500HP)を搭載して最高速400㎞/hの速度記録車に発展しました。(実車画像→ メルセデス ベンツ C111 4代目)

ミニカーは1970年に発売されたソリド製の当時物で、C111 2代目をモデル化しています。ソリドらしいシャープな造形で、リアルな太いタイヤ/ダイキャスト製ホイールなど良くできていました。(ただフロントノーズ周りの造形がいまひとつですが) リアカウルを開くと、コンパクトなロータリーエンジンが再現されていました。世間の注目を集めたC111は当時物ミニカーがたくさんありました。ディンキー、コーギー、ノレブ(JET CAR)、メルクリン、ガマ、マーキュリー、マテルメーベ、ポリトーイなど当時の主なミニカーメーカーがモデル化していました。その中でディンキーとマーキュリーとポリトーイがC111 初代で、あとはすべてC111 2代目をモデル化していました。最近ではミニチャンプス、ノレブがC111 2代目、ネオ(レジン製)が3台目と4代目速度記録車をモデル化しています。 以下はフロント/リアの拡大画像とリアカウルを開いたエンジンルームの画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1971年に発売されたガマの当時物 メルセデス ベンツ C111 2代目(1/43 型番9810)の画像です。当時のガマに共通して使われていたホイール(スピード ホイール)が今ひとつですが、プロポーションが良く当時物ミニカーとしてはかなり良い出来ばえでした。リアカウル開閉とリトラクタブルヘッドライト開閉ギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント(リトラクタブルヘッドライト開閉)の拡大画像とリア/リアカウルを開いたエンジンルームの画像です。エンジンルーム内の造形は上記のソリド製とかなり違っていますが、ソリド製の方が実車に忠実なようです。リアエンドの形状もソリド製とすこし違っていますが、これはガマ製の方が実車に即していました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1971年に発売されたコーギー製の当時物 メルセデス ベンツ C111 2代目(1/43 型番388)の画像です。これも上記ガマ同様に安っぽいフリーホイールがいまひとつでしたが、当時物ミニカーとしては良い出来ばえでした。ガルウイングドアの可動ギミックを付けているのがコーギーらしいところで、室内もそこそこ良く再現されていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1863

VOLKSWAGEN BEETLE 1302S 1970 GERMANY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4m 全幅約1.55m エンジン 変速機: 空冷水平対向4気筒 1.6L 50HP 4段変速

性能: 最高速130km/h データーベースでフォルクスワーゲン ビートル (1965年以降)のミニカー検索

フォルクスワーゲン ビートル 1302S ドイツ 1970年

フォルクスワーゲン ビートルは基本設計を変更しないまま改良および変更が加えられました。1960年代後半のラインナップは1200(1192㏄ 34HP)と1300(1285㏄ 40HP)の2モデルでした。1970年には上級グレードの1302と1.6L(1584㏄ 50HP)エンジン搭載の高性能版1302Sが登場しました。1973年には1302Sの発展型1303が登場しました。1974年には1200もテールライトが1303と同じ大型のものとなり、フロントフェンダー上にあったウィンカーがバンバーに移されました。1974年には生産台数が1800万台に達しました。1970年代に日本国内ではビートルの人気が高まり1200系に1.6Lエンジンを搭載した1200LS、その電子式燃料噴射仕様の1200LSE/LEなどが輸入されました。

ビートルの後継車として1961年には1500が、1968年には411が登場しましたが、その両車とも真の後継車にはなれませんでした。その後1973年にパサートが登場し、シロッコ、ゴルフ、ポロといった新世代の前輪駆動車が揃ったところで、ビートルは役目を終え1978年にドイツ本国での生産が終了しました。しかしその生産設備はブラジルやメキシコ工場に移管され、メキシコでは2003年まで生産が続けられました。さらにビートルのオマージュとして1998年にニュー ビートルが登場しました。

フォルクスワーゲン ビートルのミニカーはたくさんあります。当サイトのデーターベースでは約1500件がリストアップされています。(ビートルのミニカーは年式が明確にわからない物が多いので4割ぐらいは年式未記載です) 私はビートルのミニカーを約50台保有していますので、それらをボディ形式と年代別に分けて紹介しています。ここでは1970年代以降のビートルを紹介します。なおそれ以外のビートルはこちらで紹介しています。→ 戦前のビートル、初期のビートル、ビートル カブリオレ

このミニカーは2004年に発売されたミニチャンプス製です。1970年式の高性能版の1302Sをモデルしています。前述したミニチャンプス製の1951年式初期型と見比べると前後のバンパー、ボンネット形状、フェンダー形状、灯火類、室内のインパネ、ステアリングホイール形状などの変更が正確に反映されていました。 ここまで徹底して年式別にモデル化されたのもビートルなればこそですし、またそれをモデル化したミニチャンプスも自国の名車ですから精力的に取り組んだのでしょう。同じドイツのシュコーもビートルを精力的にモデル化していました。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1973年頃に発売されたガマ製の当時物 フォルクスワーゲン ビートル 1302 1970 (1/24 型番442)の画像です。1970年式の1302のモデル化で、ガマの「スーパー シリーズ」と称する縮尺1/24の大スケールミニカーの1台でした。プロポーションが良く、サイズが大きいのでクロームモールが塗装ではなく別パーツで再現されているなど細部まで良く再現されていて当時物ミニカーとしてはかなり良い出来ばえでした。ボンネット/ドア/リアパネルが開閉し、さらにスライディングルーフの開閉と前輪の操舵ができます。(ただドアの開閉ヒンジが目立つのは今一つでしたが) (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネット開閉の画像とリア/リアパネルを開いたエンジンルームの画像です。エンジンも結構リアルに出来ています。 (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はスライディングルーフ開閉の画像と底板/前輪操舵ギミックの画像です。実車のビートルの床下部分は一枚の鋼板で覆われていて気密性が高いのですが、ミニカーの底板部分もそれらしく再現されていました。前輪操舵ギミックはステアリングホイールと連動していましたので、ステアリングホイールで操舵できました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1972年に発売されたガマ製の当時物 フォルクスワーゲン ビートル 1302 1970 (1/43 型番898)の画像です。上記と同じ1302のモデル化で、こちらは1/43です。当時のガマ製ミニカーに共通して使われていたホイールがビートルらしくないのが今一つでしたが、こちらも当時物ミニカーとしては良く出来ていました。ドアが開閉するギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1977年に発売されたポリトーイ製の当時物 フォルクスワーゲン ビートル 1300L 1976 (1/43 型番EL55)の画像です。テールライトが大型であることと製作時期から年式を1976年と判断しました。ポリトーイのELシリーズは当時の廉価版ミニカーでしたので、安っぽいホイールが付いているなど、値段(当時の定価は800円)相応の出来ばえでした。ドアが開閉するギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1974年に発売されたメーベトイ製の当時物 フォルクスワーゲン ビートル 1303 1973 (1/43 型番A70)の画像です。上記のポリトーイ製と同じようなメーベトイの廉価版ミニカーで当時の定価は700円でした。これも安っぽいフリーホイールが付いていて値段相応の出来ばえでした。ドアが開閉するギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1978年に発売されたトミカ ダンディ製の当時物 フォルクスワーゲン ビートル 1200LE 1976 (1/43 型番DF11)の画像です。1200LEは日本仕様で1200系のシャーシに電子式燃料噴射1.6Lエンジンを搭載していました。当時のビートル人気にあやかって作られたもので、約10数種類のバリエーションがありました。トミカ ダンディは当時の国産ミニカーとしては出来の良い物が多かったのですが、これもビートル最終型の特徴である大型のテールライトやバンパーに組み込まれたウィンカー、室内の造形などが結構リアルに再現されていて良く出来ていました。ボンネット/ドアが開閉するギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネット開閉ギミックの画像とリアの拡大画像です。ボンネット内にはスペアタイヤが再現されています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1978年に発売されたトミカ ダンディ製の当時物 フォルクスワーゲン ビートル 1200LE 1976 (1/43 型番DF11)の画像です。上記のバリーエーショで、バンパーが黒に変更されボディサイドにBEETLEのロゴが付いているので、これはスポーティ仕様の1200LSEをモデル化しているようです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1979年に発売されたトミカ ダンディ製の当時物 フォルクスワーゲン ビートル 1200LE フォード ルック 1976 (1/43 型番DF11B)の画像です。上記のバリーエーションで、1930年代のフォード車(フォード V8 1936)のフロントに似せたフロントノーズを付けたカスタムカーをモデル化しています。当時実際にこのような改造をしたカスタムカーが実在しました。(「VW ビートル フォード マスク」でWEB検索すると見つかります) (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1979年に発売されたトミカ ダンディ製の当時物 フォルクスワーゲン ビートル 1200LE ロールス ロイス ルック 1976 (1/43 型番DF11A)の画像です。これも上記のバリーエーションで、有名なロールス ロイスのフロントグリルに似せたフロントノーズを付けたカスタムカーをモデル化しています。当時実際にこのような改造をしたカスタムカーが実在しました。(「VW ビートル ロールスロイス マスク」でWEB検索すると見つかります) なおこの個体は経年劣化で前後バンパーのメッキが剥がれています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1979年に発売された朝日通商のシグマ(SIGMA)143シリーズの当時物 フォルクスワーゲン ビートル 1303S 1973 (1/43 型番3)の画像です。これも当時のビートルの人気にあやかって作られたミニカーで、高性能版の1303S(右ハンドル仕様)をモデル化しています。朝日通商が国産メーカーに作らせたシグマ143シリーズは数種類しかなかったですが、いずれも結構良い出来ばえでした。このビートルも上記のトミカ ダンディと同じくらい良く出来ていました。トランク/ドア/リアパネルが開閉するギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネット開閉とリア/リアパネル開閉の画像です。フロントのスペアタイヤは省略されています。リアパネルを開くとエンジンが結構リアルに再現されています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2014年に発売されたアシェット 製 国産名車コレクションのフォルクスワーゲン ビートル 1303 1973 (1/43 No.219)の画像です。メーカーはイクソで、イクソは型番CLC334Nなどで1303をモデル化していたので、それを流用していました。雑誌付きの安価なミニカーながら、ドアミラー、別パーツのワイパー、灯火類などが結構リアルに再現されていて良く出来ていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=512

VOLKSWAGEN K70 1970 GERMANY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.4m 全幅約1.7m エンジン 変速機: 4気筒 1.6L 90HP 4段変速

性能: 最高速158km/h データーベースでフォルクスワーゲン K70のミニカー検索

フォルクスワーゲン K70 ドイツ 1970年

フォルクスワーゲン K70は元々はNSUが開発したロータリーエンジンを搭載したNSU Ro80のレシプロ エンジン版として開発された車でした。しかし1969年にNSUがアウトウニオンと合併したことで、フォルクスワーゲンの傘下となった為、1970年にK70という名前でフォルクスワーゲンから登場しました。従来のフォルクスワーゲン車とまったく違った感じがするのはその為でした。 4気筒1.6L(75/90HP)エンジンはNSU式に縦置き搭載されて前輪を駆動し4輪独立懸架サスペンションを採用して、4段変速で最高速158km/hの性能でした。

1972年に角型2灯式ヘッドライトが丸型4灯式ヘッドライトに変更されました。1973年には1.8L(100HP)エンジンを搭載する高性能版K70Sが追加されました。最新のデザインを採用した前輪駆動車のK70で、同じ4ドアセダンでデザインが不評であった411の不振を挽回するはずでしたが、何故かK70も人気が出ませんでした。1975年に生産中止となり、総生産台数は約21万台でした。この当時のフォルクスワーゲンは、前輪駆動車への移行期で色々と試行錯誤していました。

ミニカーは1971年に発売されたメルクリン製の当時物です。メルクリンは鉄道模型の老舗ブランドですが、当時はミニカーも手掛けていました。鉄道模型の老舗ブランドらしい巧みな造形でシンプルで直線的なデザインの実車の雰囲気がうまく再現されていて、当時物ミニカーとして良く出来ていました。個性的なフロントグリルは、ブラックアウトしたグリルと大きな角形のラインストーンを使ってそれらしく仕上げてありました。ボンネット/4ドア/トランクが開閉するギミック付きで、開閉ヒンジ部に板バネを使っていたので開閉動作に節度感がありました。なおこの4ドア開閉ギミックは当時としては凝ったギミックで、前ドアを閉じた状態で後ドアを開くことが出来ました。(ドアのヒンジが干渉する為、前ドアを開かないと後ろドアが開かない構造の4ドア開閉ギミックが当時は一般的でした) これ以外のK70の当時物ミニカーはシュコーの1/66、ポリトーイの1/55があり、当時物以外ではノレブ、ヴィーキングの1/87などがあります。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=520

サラブレッド期 ← ページ « 前へ 1...113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ...298 次へ »

当サイト掲載記事の無断転載を禁じます。

Copyright(C) 2004-2025 MINIATURECAR MUSEUM All rights reserved.