ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

ISUZU (BU06) BUS TOKYO METRO BUS 1969 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約10.27m 全幅約2.49m エンジン 変速機: 6気筒 9.2L ディーゼル 175HP 5段変速?

性能: 最高速100km/h? データーベースでイスズ バスのミニカー検索

イスズ BU06型 バス 東京都営バス 日本 1969年

戦前の川崎航空機工業が戦後に川崎産業と改称し、バス車体製造を始めたのがいすゞバス製造の始まりでした。1950年にいすゞ自動車と提携し、その後同業他社との合併などで社名は何度か変わっていますが、主要な国産バス製造メーカーでした。1995年にいすゞバス製造に社名変更し、1997年にはいすゞ自動車の100%子会社となりました。2003年に日野自動車といすゞ自動車のバス部門が統合されジェイ バスが発足し、現在いすゞバス製造はジェイ バスの宇都宮事業所になっています。

1960年代にはBU系大型バスが登場し、1960-1970年代に路線バスや観光バスとして使われました。特に川崎車体が架装した高速観光バスはその独特の?線型ボディとフロントウインドー形状の見た目から「オバQ バス」と呼ばれました 1980年にBU系の後継車のC系が登場しました。(「オバQ」を知らない人はWEBで検索してください) (実車画像→ BU系観光バス オバQ バス)

ミニカーは1973年に発売されたダイヤペット製の当時物です。BU06型の低床式都営バスをモデル化しています。箱には縮尺1/40と明記されていますが、ミニカーの寸法から逆算すると1/45から1/50ぐらいとなりますので、当サイトでは1/50ということにしています。なお都営バスでこのようなリアに降車ドアがある実車の画像がみつからなかったので、このタイプの都営バスが実在したのかどうかは良くわかりません。当時の都バスのカラーリングや「ワンマン」などの各銘板が再現されていて、当時のミニカーとしては良い出来ばえでした。折り戸ドア/リアスライドドア/リアパネルが開閉するギミック付きで、さらにボディを傾けることで前輪の操舵もできました。ボディ側面の青ラインや各銘板は紙のシールなのですが、このミニカーは保存状態が良いのできれいな状態です。(リアのナンバープレートは最初から付いていたオリジナルです) バリエーションとして大阪市営バス/名古屋市営バス仕様と幼稚園バス/赤十字献血バス/移動図書館バス仕様がありました。 以下はフロントの拡大画像と折り戸ドア/リアスライドドア開閉ギミック動作の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はリアの拡大画像/リアパネルを開いたエンジン部の画像と前輪操舵ギミックの画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1875

SUZUKI CARRY VAN 1969 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約2.99m 全幅約1.29m エンジン 変速機: 2サイクル 2気筒 360cc 25HP 4段変速

性能: 最高速 不詳 データーベースでスズキ キャリイのミニカー検索

スズキ キャリイ バン 日本 1969年

スズキ株式会社の前身は1909年に創業した鈴木式織機製作所で、自動織機、精密機械を製作する会社でした。同社は事業の多角化を図りオートバイの開発を始め、1954年に社名を鈴木自動車工業に変更しました。1955年にドイツの超小型車ロイトを参考にして四輪軽自動車スズライトを発売しました。スズライトは空冷2ストローク2気筒360㏄(16HP)エンジンを搭載した前輪駆動車で、4人乗りの四輪軽自動車でした。(実車画像→ スズキ スズライト 1955)

スズライトの商用車として軽トラック スズライト キャリー 初代(FB型)が1961年に登場しました。空冷2ストローク2気筒360㏄(21HP)エンジンを搭載するセミキャブオーバーの後輪駆動車でした。1964年にはバンが追加され、低価格で信頼性の高い軽商用車として成功しました。(実車画像→ スズキ スズライト キャリー 初代)

1965年にエンジンや足回りを改良した2代目(L20型)にモデルチェンジしました。(実車画像→ スズキ スズライト キャリー 1965)

1966年に スズライト キャリー 3代目(L30型)が登場し名前がキャリーに変更されました。(2代目(L20型)も1969年まで併売されました) 基本構造は先代をベースにしていましたが、キャブオーバーのデザインとなりました。1968年にバンが追加されました。(実車画像→スズキ キャリー1966)

1969年にキャリー 4代目が登場しました。先代と同じ2ストローク2気筒360㏄(25HP)エンジンを搭載する後輪駆動車で、「韋駄天キャリー」のキャッチフレーズが付いていました。最大の特徴はイタルデザインのG.ジウジアーロがデザインしたスマートなボディでした。特にバンは当時の軽商用車としては抜群にセンスの良いスタイルでした。(ただしリアウィンドーにも傾斜が付いていたので、荷物積載量的には不利でしたが) なお同時期に登場したフロント クーペもG.ジウジアーロがデザインしたプロトタイプがベースになっていて、実にかっこいい軽自動車でした。1970年にキャリーをベースにした電気自動車が開発され大阪万博で使用されました。1972年に5代目にモデルチェンジしました。(実車画像→スズキ キャリー1972) なお現在のキャリー 11代目(2013年発売)は軽トラックのみで、軽ワンボックス(乗用/商用)はエブリイに名前が変わっています。

ミニカーは2011年に発売されたアシェット製 国産名車コレクションで、メーカーはイクソです。キャリー 4代目のバンをモデル化しています。このような地味な商用車がモデル化されることは少ないのですが、G.ジウジアーロがデザインした特徴的なデザインでキャリー 4代目の知名度が高いことがモデル化された理由でしょう。横から見ると前後が分かり難い?個性的でセンスの良いボディがうまく再現され、とても良く出来ていました。灯火類、アウターミラー、室内のインパネなどの細部も良く再現されていました。2024年現在もキャリー 4代目のミニカーはこれしかありません。それ以外のキャリーのミニカーはトミカの7代目のトラック 1/55と10代目のトラック 1/55と11代目のトラック 1/55、懐かしの商用車コレクションの7代目のトラックなどがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=2026

GM OLDSMOBILE 442 1970 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約5.16m 全幅約2m エンジン 変速機: V型8気筒 7.5L 400HP 4段手動変速

性能: 最高速 km/h データーベースでGM オールズモービルのミニカー検索

GM オールズモービル 442 アメリカ 1970年

オールズモービルはGMグループではビュイックに次ぐ中級車で、1960年代には先進的な技術やデザインを特徴とするブランドでした。オールズモービルのエントリーモデルであったカトラスの最上級グレードのオプション設定として442が1964年に登場しました。442とは4バレル キャブレター、4速手動変速機(後に排気量400CIの4に代わった)、2(デュアル)排気管を意味し、要するに高性能なV型8気筒5.4L(310HP)エンジンを搭載した特別仕様車で、4段手動変速機で最高速185km/hと高性能でした。

1968年に登場したオールズモービル 442 2代目は独立したモデルとなり、同時期のポンティアック GTOと同様にGMのマッスルカーとして有名な車でした。なかでも1970年型は442の最高峰といわれ、V型8気筒445CI(7.5L)エンジンは400HPに達しインディ500のペースカーになりました。ファーストバックの2ドアクーペとコンバーチブルがありました。1970年代になると排ガス規制が厳しくなり、マッスルカーはだんだん消えていきました。1973年に442 3代目が登場しました。安全基準の強化でコンバーチブルはなくなりクーペだけとなりました。(実車画像→ オールズモービル 442 1973)

ミニカーは2001年頃に発売されたアーテル製です。オールズモービル 442の最高峰とされる1970年式をモデル化しています。プロポーションが良く、フロントグリル、ボンネット上のエアスクープ、派手なタイヤなど実車の雰囲気がうまく再現されていました。室内も良く再現されていました。1998年頃に発売されたマッチボックスのマッスルカーシリーズの442(型番YMC11)とほとんど同じなので、その型を流用しているようです。これ以外の442のミニカーは同じアーテルの1/18、ウェリーの1/18、フランクリン ミントの1/24、ニューレイの1/43、ジョニーライトニングの1/64、M2マシンの1/64などがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2000年頃に発売されたニューレイ(NEW RAY)製のGM オールズモービル 442 1970 (1/43 型番48756)の画像です。これも1970年式の442 コンバーチブルをモデル化しています。1950-1960年代のアメリカ車をモデル化したニューレイの「シティ クルーザー コレクション」というシリーズの1台でした。このシリーズは定価1500円程の廉価版ミニカーでしたので、細部の出来ばえは簡素な仕上げでした。この442もフロントグリルなどの作りは安っぽいですが、実車の雰囲気はそれなりに再現されていました。なおミニカーの箱には1/43と表示されていたのですが、実際には1/43より少し小さいサイズとなっていました。(全長108㎜ですから、縮尺は1/48ほどになります) このシリーズはほとんどが小さめにできていました。 (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=377

GM CHEVROLET CHEVELLE SS 454 1970 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約5m 全幅約1.9m エンジン 変速機: V型8気筒 7.4L 450HP 4段変速

性能: 最高速229km/h データーベースでシボレー シェベルのミニカー検索

GM シボレー シェベル SS 454 アメリカ 1970年

1950年代にヨーロッパ製の小型乗用車がアメリカに輸入され、セカンドカーとして使われました。この小型車需要への対応ではアメリカンモーターズ(AMC)の小型車(ランブラーなど)が先行していました。これに対してビッグ3(GM、フォード、クライスラー)も小型車(といっても2L/3Lクラス)を登場させました。GMの小型車はコルベアやノバでしたが、1960年代中ごろになると小型車クラスとフルサイズのシボレーの間を埋める中型車としてシェベルやその上級グレードのマリブが登場しました。(実車画像→ シボレー シェベル 1964)

1964年に登場したシェベルはスタイルを見ても分かるように、元々はお買い得な6気筒エンジン搭載のファミリーカーといった位置付けでセダン、クーペ、コンバーチブル、ワゴンが揃っていました。しかしV型8気筒エンジンを搭載した高性能版のSSでシェベルはマッスルカーへの道を歩み始めました。特に1970年に登場したSS 454はV型8気筒7.4L(454CI(キュービックインチ) 450HP)エンジンを搭載し、クライスラーのヘミ エンジン搭載車(ダッジ チャージャーなど)に匹敵する当時最強のマッスルカーでした。マッスルカーの全盛期にシボレーはシェベルにその役割りを与えていたようです。1968年にはシェベル 2代目が登場し、1973年に登場した3代目は1978年に名前がマリブに変わりました。(実車画像→ シボレー シェベル SS 1968)

ミニカーは1996年に発売されたマッチボックス製です。1960-1970年代のマッスルカーをモデル化したマッチボックスの「マッスルカー シリーズ」の1台で、高性能版のSS 454をモデル化しています。メッキパーツのヘッドライトがレトロな作風なのでフロント部分がややシャープさに欠けますが、全体的なプロポーションが良くマッスルカー シェベルの雰囲気がうまく再現されていました。スポークホイールにホワイトレター付タイヤ、赤いボディに黒いストライプのカラーリングなどの細部は実車に忠実でした。これ以外のシェベルのミニカーはフランクリン ミントの1/24、アーテルの1/18、ジョニーライトニングの1/64、グリーンライトの1/64、ホットホイールの1/64などがあります。 以下はフロント(タイヤとSS454ロゴ拡大)/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=393

CHAPARRAL 2J 1970 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約3.68m 全幅約1.98m エンジン 変速機: V型8気筒 7.6L 760HP 3段自動変速

性能: 最高速 不詳 データーベースでシャパラル 2Jのミニカー検索

シャパラル 2J アメリカ 1970年

1968年にスポーツカー選手権はプロトタイプカーの排気量を3L、スポーツカーの排気量を5Lに制限したので、大排気量のフォード GT40やシャパラルなどは出場できなくなりました。そこでシャパラルはカンナムに専念することになり、1968年シーズンは1967年に投入した2Gの改良型で参戦しました。この年もマクラーレンが圧倒的に強く全勝していました。このシーズン最後にはドライバーのJ.ホールがレース中の追突事故で重傷を負いました。 (実車画像→ シャパラル 2G 1967 )

1969年に新開発したシャパラル 2Hが登場しました。2Hは従来のスポイラーによる空力利用を見直して、ボディ全体を楔形にして空気抵抗を減らす新しいデザインを採用していました。しかしこのデザインは目論見どおりにいかなかったようで、シーズン終盤には異様なほど大きなスポイラーを付けた2Hが登場しました。(実車画像→ シャパラル 2H 1969 )

1970年にはシャパラルで最も独創的な設計がされたシャパラル 2Jが登場しました。2Jは真空掃除機と呼ばれましたが、その名のとおり掃除機のように車体下部の空気をファンで後方に吸出すようになっていました。車体は地面に張り付くことになり(グランドエフェクト効果)、強力なダウンフォースが常時得られるのでした。ファン駆動は専用の小型エンジンで行い、地面との隙間を最小限にする為に車体下部にスカートと呼ばれる緩衝材が付いていました。この真空掃除機方式はシーズン後に禁止とされ、この決定に失望したJ.ホールはカンナムから撤退しました。結局シャパラルはカンナムではマクラーレンに一度も勝てませんでした。その後シャパラルはローラ T333で1977年から再開されたカンナムに参戦したり、シャパラル初のオープンホイールの2Kで1979年からCARTシリーズに参戦しました。最終的に1982年にシャパラルとしてのレース活動を中止しました。 (実車画像→ シャパラル 2K 1979 )

シャパラルが先鞭をつけたレースカーにおける自動変速機、スポイラー、真空掃除機方式(グランドエフェクト)などの技術は、その後のレースカーで全て一般化されました。(ファンを使うグランドエフェクトは禁止されましたが) 独創的な発想で「白い怪鳥」と呼ばれたシャパラルは、その技術の熟成不足と不運であまり勝てませんでしたが、レースカーの歴史に偉大な足跡を残しました。

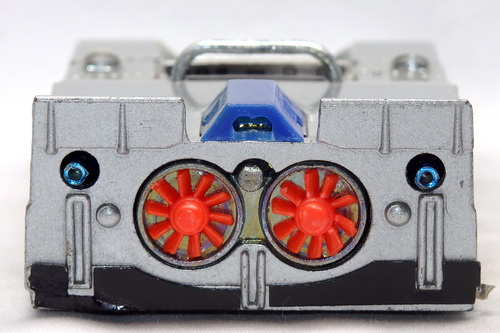

ミニカーは1972年に発売されたメーベトイ(マテル グラントロス)製の当時物です。1970年頃にアメリカのマテル社に買収されたメーベトイのミニカーはマテルお得意のフリーホイールを採用するようになったのですが、それを除けばメーベトイらしいセンスの良さが残っていました。このシャパラル 2Jも、最大の特徴であるリアのファンやボディ下部のスカート(黒い部分)などが再現されていて、リアカウルを開くとエンジンなどがメッキパーツで再現されています。全体的な出来ばえは当時のミニカーとしてはレベルの高い物でした。これ以外の当時物ではマーキュリーやポリトーイがありました。当時物以外ではミニチャンプスがあります。 以下はフロント/フロントカウルを開いた画像とリア/リアカウルを開いたエンジンルームの画像です。エンジンルームのリア車軸の上にある金色の部分がファンを駆動する為の小型エンジンだと思われます。なお実車のエンジン部分はミニカーのような派手なカラーリングではありません。ファンもオレンジ色で目立つように誇張されていますが、実物は白か灰色の目立たない色でした。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)