ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

FORD T SEDAN 1915 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

フォード T型 セダン アメリカ 1915年

フォード T型は1908年に発売され、基本的なモデルチェンジなしで1927年まで生産され、総生産台数は約1500万台でした。この記録を凌ぐのはフォルクスワーゲン ビートルのみで、ビートルの総生産台数は約2100万台でした。ただし生産期間は1941年から2003年までとフォード T型より長期間でした。

1920年代には世界中で生産される自動車の半分はフォード T型でした。発売当初の生産台数は年間1万台ほどでしたが、1913年には年間10万台を超え、1922年には100万台を超えました。レールで移動させる台車に車体を載せて作業する流れ作業方式は1912年頃に始まりました。(エンジン単体などもベルトコンベアによる流れ作業で生産されました) これにより1台を完成させるのに必要な時間が初期の12時間から1.5時間に短縮されました。

一台当たりの作業時間が減り生産台数が飛躍的に増えることで、フォード T型の価格は低下していきました。標準的なセダンは発売当初850ドルでしたが、1925年には290ドルまで低下しました。この290ドルは現在(2023年)の価格に換算すると、約200~300万円ぐらいになるようです。ちなみにフォードの生産工場での作業者の日給は5ドルで、これは年収1000ドル(現在換算で約800~1000万円)以上となり、当時としてはかなりの高給だったようです。(ただし単純作業の連続できつい職場だったそうです。チャップリンの映画「モダン タイムス」はこのフォードの工場をヒントにしているそうです)

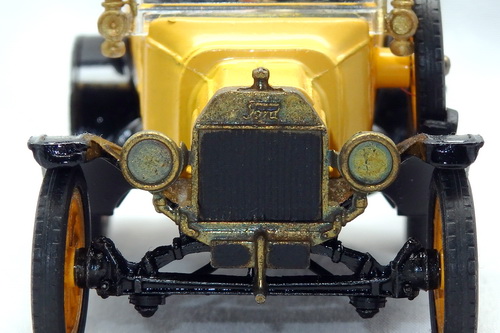

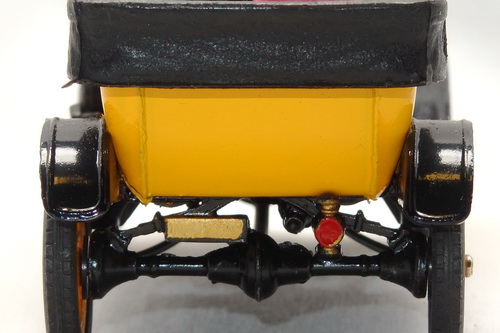

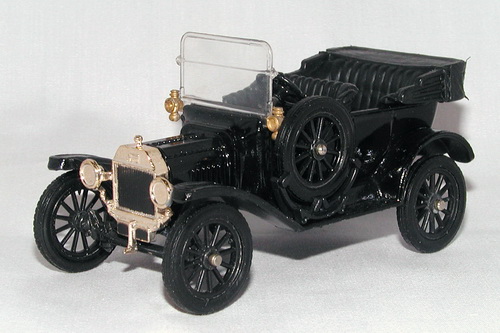

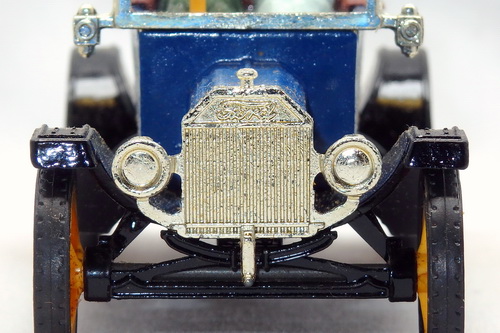

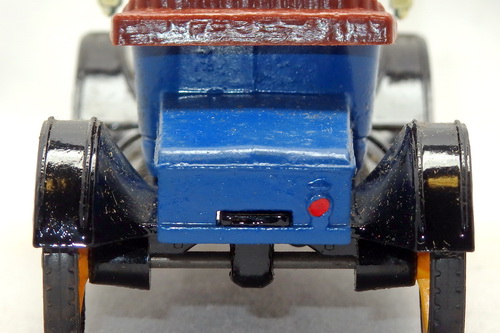

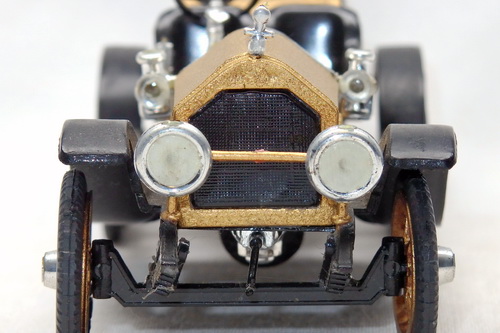

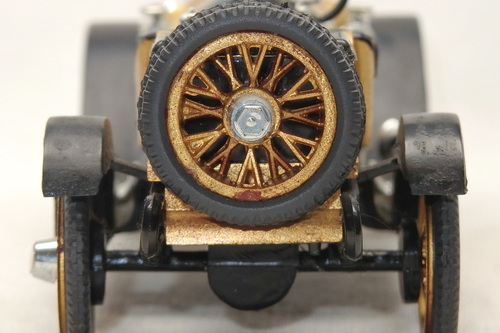

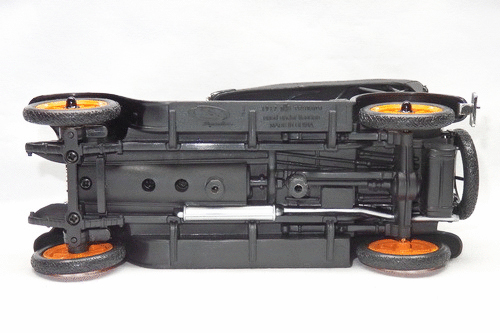

フォード T型のミニカーはたくさんあります。ここでは1960年代のイギリスの老舗ミニカーブランドであったコーギーとディンキーの物をまとめてみました。コーギーのフォード T型は1964年に発売されました。コーギーの型番9000番台はクラシックス シリーズと呼ばれ、種類は少ないですが、マニア向けの本格的なクラシックカーをモデル化していました。これもそのひとつでT型セダン 1915年式のモデル化です。ラジエータグリル形状や運転席部分へ繋がるボンネット後部形状などがきちんとその年式どおりに再現され、床下の前後サスペンションもリアルに再現されているなどクラシックカーのミニカーとしてかなり良い出来ばえでした。さらにいかにもそれらしい服装をしたフィギュアを乗せていて、コーギーらしい遊び心のあるミニカーでした。バリエーションとして実車とおなじ黒一色のもの(型番9011)と幌を立てた状態のもの(型番9013 青)がありました。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は同じ型を使ったバリエーションで黒のT型 幌閉じ(1/43 型番9011)と青のT型 幌開(1/43 型番C863)の画像です。型番9011にも上記と同じフィギュアが付いていたのですが欠品しています。型番C863は1979年頃に型番9013を再生産した物で、型番9013には上記型番9012とは別のフィギュアが付いていたのですが、型番C863では外されました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1964年に発売されたディンキーのフォード T型 ロードスター 1908 (1/43 型番475)の画像です。こちらは1908年式の初期型をモデル化しています。クラシックカーのミニカーとしてはやや大ざっぱなつくりですが、ボディカラーを明るくし当時の服装をしたフィギュアを追加する事で楽しいミニカーに仕立てていました。現在と違って1960年代にミニカーを買っていたのはほとんどが子供(大人もいましたが)でしたので、T型のような地味なクラシックカーのミニカーは買ってもらうためにこんな具合に工夫していました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像とフィギュアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=123

PEUGEOT BP1 BEBE 1916 FRANCE

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約2.62m 全幅約1.23m エンジン 変速機: 4気筒 855㏄ 10HP 2/3段変速

性能: 最高速60km/h データーベースで戦前のプジョーのミニカー検索

プジョー タイプ BP1 ベベ フランス 1916年

ベベ(仏語BebeはBaby:赤ん坊の意)という愛称で呼ばれたプジョーの小型車は2つありました。最初のベベはアルマン プジョーが独立して興したプジョー社が1905年に生産したタイプ 69です。(参照画像→ プジョー タイプ 69) この車は全長約2.7mの2人乗りの小型車で、単気筒652㏄(5HP)エンジンを搭載し、3段変速のシャフトドライブで最高速40㎞/hと高性能でした。この車は安価だったので1905年に400台ほどが販売され、これは当時のプジョーの生産台数の半分以上を占める大成功でした。

2代目のベベはブガッティの創始者であるエットール ブガッティが設計して1913年に登場したタイプ BP1です。この車はプジョー社とリオン プジョー社が合併した後のプジョー社が製造しました。ブガッティが設計しただけあって、当時としては本格的な水冷4気筒855cc(10HP)エンジンを搭載し、2段変速(後に3段になる ブガッティの設計では4段だった)、最高速60km/hとこの時代の小型車としては高性能でした。1916年までに約3000台が生産され、シトロエン 5CVが登場する以前のフランスでは最も成功した傑作小型車となりました。

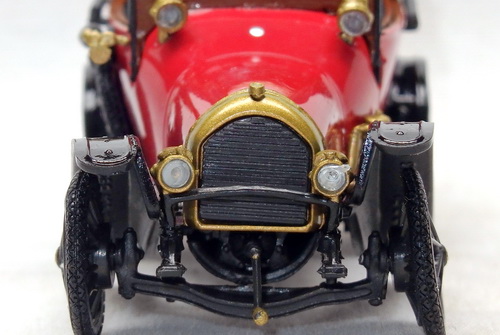

ミニカーは2007年に発売されたノレブ製です。タイプ BP1 べべの量産ミニカーとしてはこれが初めてのモデル化だと思います。実車が小さいので豆粒のような小さなサイズの灯火類や床下のサスペンションなどが実に良く再現してあり、素晴らしい出来ばえでした。グリルなどのメッキパーツを敢えて鈍い光沢にしているのも、古い車の雰囲気を感じさせる良いセンスでした。(この手のクラシックカーにはあまりピカピカのメッキは似合わないので) リアルに再現されたフロントサスペンションは強度がないので、取り扱いには注意が必要です。(現状でも左側全輪が外れそうです) なお上げた状態の幌も付属していましたので、交換して幌を上げた状態にもできます。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は俯瞰と床下部分の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1225

STUTZ BEARCAT ROADSTER 1916 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

スタッツ ベアキャット ロードスター アメリカ 1916年

アメリカのハリー C スタッツ(Harry Clayton Stutz)が友人と共同で1911年に「IDEAL MOTOR CAR」社を設立しました。同社が製作したスタッツ 1号車は1911年のインディ 500に出走し11位となり、翌年のインディ 500でも4、6位となるなど活躍しました。1913年に会社は「スタッツ モーターカー」社に改名されました。スタッツのレーシングチームは1915-1916年にもインディなどのアメリカのレースで活躍し高い評価を確立しました。

そのレーシングカーをベースにした市販車ベアキャットが1914年に発売されました。フロントウィンドーやドアがなく、シャシーの上にバケットシート、ガソリンタンク、スペアタイヤを備えただけの硬派仕様のロードスターで人気がありました。小さな丸いフロントウィンドーや一般的なドアを設けたロードスターもありました。エンジンは4気筒6.4L(60HP)が標準で、オプションで6気筒6.5Lエンジンもあったようです。スタッツ ベアキャットは同時代のマーサー レースアバウトを真似たものだったので非常によく似ており、両車は当時のスポーツカー市場を2分する人気がありました。ベアキャットはボディやエンジンの改良などが行われて1924年まで生産されました。1919年に創業者のC.スタッツが会社を去って経営者が変わり、1925年に8気筒エンジンを搭載した高級車スタッツ バーティカル エイトが登場しました。

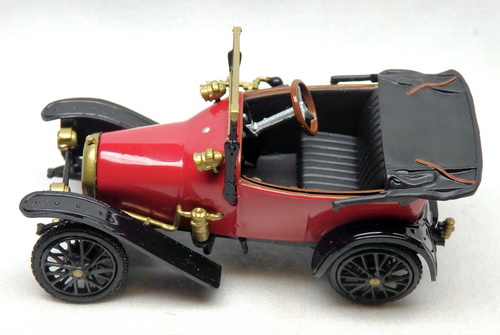

ミニカーは1980年代に購入したレンウォール(RENWAL)製です。レンウォールはアメリカのプラモデル メーカーで、これはプラモデル完成品として販売されたものでした。最も人気のあった硬派仕様のロードスターをモデル化しています。プラモデルの完成品ですので、細かいところまでリアルに再現されていてかなり良い出来ばえでした。ただプラスチック製ですので、軽くて安っぽいのと細かいパーツが壊れ易いのが難点でした。これ以外のスタッツ ベアキャットのミニカーはフランクリン ミントの1/24、マッチボックスなどがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

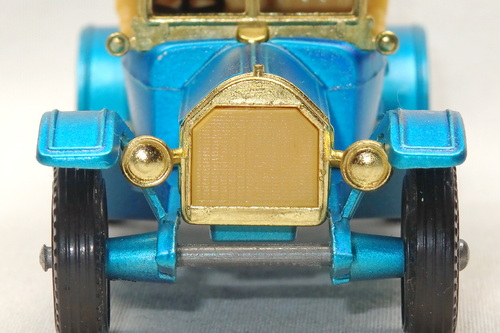

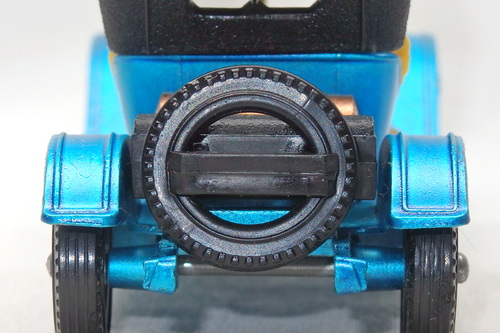

以下は1969年に発売されたマッチボックス製のスタッツ ロードスター 1914 (1/48 型番Y08)の画像です。1960年-1990年代に発売されたマッチボックスのイエスタイヤー シリーズ(Yesteryear Series)は型番がYから始まるのでY シリーズと呼ばれています。Y シリーズはそれまで専門メーカーが作っていたマニアックなクラシックカーのミニカーを手ごろな値段で一般向けに提供したものでした。ドアの付いたキャビンを持つややおとなしい仕様のスタッツ ロードスターをモデル化しています。フロントグリル横から生えるヘッドライトなどマッチボックス流の簡素化がされていましたが、それ以外はシート背後のタンクや室内の操作レバーなどがきちんと再現されていて、まずまずの良い出来ばえでした。ボディのメタリック塗装はこの時代の車にはあまり似つかわしくないですが、マニアではない一般向けに販売する為、このような目立つカラーリングにしていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=132

REO TOURING 1917 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

レオ ツーリング アメリカ 1917年

アメリカの技術者ランサム E オールズ(Ransom Eli Olds)はオールズ モーター ビークル社を1897年に設立しました。同社は1899年に別の会社に買収され、その経営者とオールズはそりが合わず会社を離れることになりました。1905年にオールズは新たにレオ自動車会社を設立しました。会社名のレオ(REO)は自分の名前の頭文字をつなげたものでした。最初の車は自分が設立したオールズ モーター ビークル社のカーブド ダッシュのような単気筒/2気筒エンジンを搭載した小型車 モデル Bでした。レオ社は順調に業績を上げて1907年には販売台数で業界3位となりました。しかし1908年以降は他社の追い上げでシェアは低下していきました。(実車画像→ レオ モデル B 1906)

1910年にはトラックの製造部門が追加され、カナダに製造工場を建設しました。1915年に登場した商用車レオ スピードワゴンは現在のピックアップの元祖のような車として知られています。1930年代になると大恐慌による不況で自動車販売台数が減少し、GMとフォードによる市場寡占化が進みました。1931年に登場した8気筒エンジンを搭載した高級車レオ ロワイヤルは流線形ボディをいち早く採用し、流線形ボディが流行するきっかけとなった車でした。1936年に販売不振でレオは乗用車市場から撤退し、トラックなどの商用車に特化することになりました。第2次大戦後もレオは商用車を生産し、1957年に同業のホワイト社の子会社となりました。(実車画像→ レオ スピードワゴン 1915、レオ ロワイヤル 1931)

ミニカーは2006年に発売されたシグネチュアー製です。1917年に登場した6気筒エンジンを搭載したモデル M ツーリングをモデル化しています。このシグネチュアーの縮尺1/32のクラシックカーのシリーズは定価約3500円ほどの比較的安価なミニカーでしたが、マニア向けの本格的な出来ばえになっていました。(ただし縮尺1/32は中途半端なサイズでしたが) このレオ ツーリングも実車の雰囲気がうまく再現され、フロントグリルとその上のレオのエンブレムをかたどったマスコット、室内の造形などがリアルに再現されていました。室内は運転席背後に折りたたんだ補助席2座がある7人乗りなのが分かります。前ドアとボンネットが開閉可能でエンジンが再現されていました。床下部分のシャーシ/サスペンションもそこそこ良く再現され前輪が操舵でき、開閉2タイプの幌が付いているなど、安価ながらもギミック満載のマニア向けミニカーでした。レオの乗用車のミニカーはこれ以外にはないようで、シグネチュアーはレオの消防車もモデル化していました。 以下はフロント(マスコット部拡大)/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はボンネットを開いたエンジンルームの画像と床下部分の画像です。前輪は操舵できますが、ステアリングホイールとは連動していません。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=2003

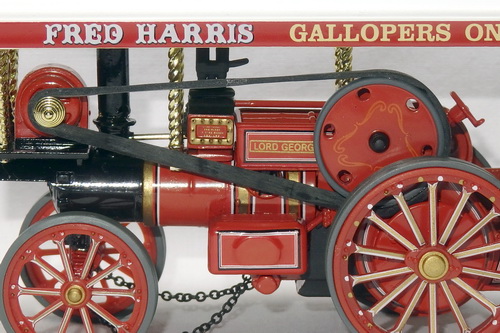

GARRETT 4CD SHOWMAN’S STEAM TRACTOR ’LORD GEORGE’ 1918 UK

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

ギャレット 4CD ショーマンズ 蒸気トラクター ’ジョージ卿’ イギリス 1918年

1800年頃に実用化された蒸気機関は工場の動力用途だけではなく、農業においても脱穀や収穫物を運ぶために馬のかわりとして使われました。このような物を運搬する車は蒸気トラクターと呼ばれ、作業場所へ荷物を運搬し作業場所で発電機としても使われました。このギャレット製の蒸気車はその代表的な蒸気トラクターでした。なおショーマン(SHOWMAN)とは興行師のことで、移動遊園地などを行う興行師がこの蒸気トラクターを使って回転木馬などの大型遊技施設を運んでいたとのことです。(実車の走行動画→ ギャレット 4CD 蒸気トラクター)

ギャレット社(RICHARD GARRETT&SONS LTD)は1778年に設立された農業機械、蒸気機関の製造メーカーで1932年まで存続しました。同社は農業機械の製作から始め、蒸気エンジン、蒸気トラクター、蒸気トラック、電動トロリーバス、ディーゼルエンジントラックなどを製造しました。4CD 蒸気トラクターは1907年からの21年間で514台が製造された同社で最も成功した蒸気トラクターでした。画像のミニカーの実車はイギリスの愛好者が保存している「ジョージ卿(LORD GEORG)」というニックネームが付いた蒸気車で、1918年に軍需用に製作されたそうです。その後1921年にショーマンに売却されて使用された後に放置され、1950年代にレストアされたもののようです。ショーマンが使っていたトラクターでしたので、明るい色のカラーリングで塗装され、装飾された屋根を支える支柱は真鍮製のパーツが使われていました。

ミニカーは2005年頃に入手したコーギー製です。実在する蒸気トラクター「ジョージ卿」を忠実にモデル化しています。実車の雰囲気を再現する為に、真鍮製金具はプラスチック製パーツで再現していましたがそれ以外は金属製パーツを使い、金属の質感が感じられる造形になっていました。(金属でできているものをプラスチックで再現すると見た目は似ていても質感が違うのです) 前輪を操舵する為に使うと思われる床下の金属製チェーンやベルト駆動される発電機のプーリー/ベルトなどの細部がリアルに再現されていて、実によく出来ていました。屋根の上に付いている黒い筒は停止中にエンジンを作動させる際に使用する延長煙突で、これを使って煙突を高くして煙突から出る煙が近くの人の迷惑にならないようにするものです。屋根に「GALLOPERS ON TOUR」「NEW DODGEMS ON TOUR」と表示されていますがGALLOPERSとは回転木馬、DODGEMSとはバンパーカー(遊園地によくあるぶつけて遊ぶカート)のことなので、この蒸気トラクターも移動遊園地の遊技施設の運搬に使われていたのでしょう。コーギーは同じような蒸気トラクターを20種類以上発売しています。同じようなミニカーはマッチボックスのYシリーズの1/68、オックスフォードの1/76などにもありました。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は各部の拡大画像です。煙突が付いた円筒の蒸気エンジンの後部のフライホイールからベルトを介して後輪を駆動して走行します。煙突の手前にあるのは発電機で、停車中にはフライホイールからベルトを架け変えてこの発電機を駆動するようです。発電機は屋台の照明などに使用されました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=118

ベテラン期 ← ページ « 前へ 1...6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 次へ » → ビンテージ期

当サイト掲載記事の無断転載を禁じます。

Copyright(C) 2004-2026 MINIATURECAR MUSEUM All rights reserved.