ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

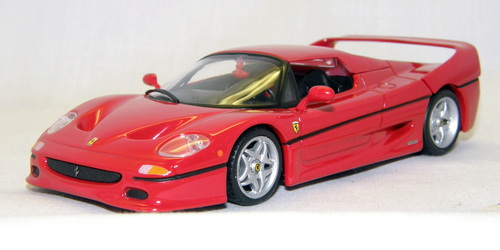

FERRARI F50 1995 ITALY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.48m 全幅約1.99m エンジン 変速機: DOHC 5バルブ V型12気筒 4.7L 520HP 6段変速

性能: 最高速325km/h データーベースでフェラーリ F50のミニカー検索

フェラーリ F50 イタリア 1995年

フェラーリ F40の後継車として、F50が1995年に登場しました。F40のコンセプトをさらに進めて、「公道を走るF1」を目指したそうです。F1そのものといったコンセプトに従い、エンジンをモノコックフレームにボルトで直接固定しそのエンジンにサスペンションアームを固定するといったF1流の高剛性な車体構造を採用していました。エンジンもF1 F92Aに搭載されたV型12気筒エンジンのブロックを流用したDOHC 5バルブ V型12気筒4.7L(520HP)で、変速機は6段変速(F1用のセミオートマチックではない)で最高速325km/hの性能でした。

ルーフは取り外し可能でスパイダー(バルケッタ)にもなりましたが、ルーフの脱着はメカニックの作業が必要だったそうです。先代のF40は最低限のスパルタンな内装でしたが、F50はちゃんとしたスポーツカー的な内装でエアコンもついていたそうです。ただF1そのものの構造故に振動/騒音もF1並だったそうで、内装が良くなっても居住性はF40よりも悪化していたようです。GT1クラスに参戦する予定だったレース仕様のF50 GTの開発が中止されたことで、F50がレースに出ることはなくなりました。結局レースには出ない本当の「公道のF1」になりました。(ただし1995/1996年のマカオGPの前座レースにオフィシャルではないが参戦していました) 1997年までに約350台が生産され、新車価格は約5000万円でした。後継車は2002年に登場したフェラーリ エンツォでした。

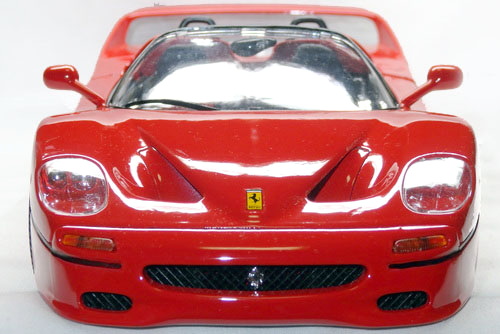

ミニカーは1996年に発売されたミニチャンプス製です。ミニチャンプスのイタリア車は出来ばえがいまひとつの物があるのですが、このF50もフロント周りの絞り込みが足らないのでフロントの雰囲気が実車から少し外れていました。室内などの細部はミニチャンプスらしいリアルな仕上げとなっていました。ただエンジンカバーの透明度が低いのでその下のエンジンがほとんど見えないのは今一つです。ミニチャンプスはバルケッタもモデル化していました。その他のF50の当時物ミニカーはディテールカーのクーペ/バルケッタ、Bブラーゴの1/43、1/24、1/18などがありました。当時物以外では京商の1/18と1/43と1/64、トミカ プレミアムの/62、マイスト、タミヤの1/12、マテルの1/18と1/43、レジン製ではアイドロンなどがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1996年に発売されたディテールカー製のフェラーリ F50 バルケッタ (1/46 型番393)の画像です。フロントの絞り込みが実車相応で、上記のミニチャンプス製よりも実車の雰囲気がうまく再現されていました。リアの造形もミニチャンプス製より実車に近いです。室内などの細部の仕上げはミニチャンプスと同等レベルなので、こちらの方がミニチャンプスより良い出来ばえでした。値段もミニチャンプスより少し安かったのでお買い得でした。ディテールカーは通常のルーフ仕様もモデル化していました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

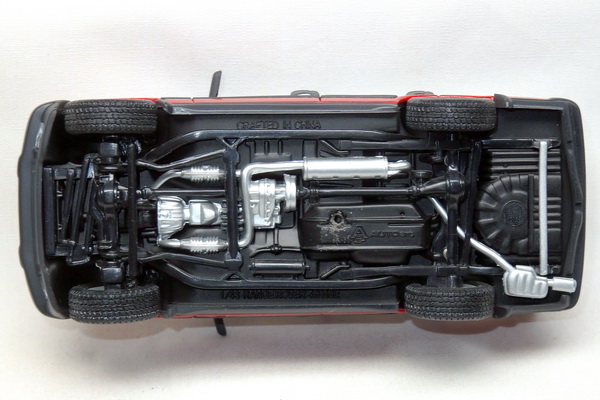

以下は1995年に発売されたBブラーゴのF50 バルケッタ(1/18 型番3352)の画像です。BブラーゴのF40と同様にこのF50も実車登場後すぐにモデル化されました。出来ばえもF40と同様以上の良い出来ばえで、室内/エンジン/サスペンションなどがリアルに再現されていました。フロントカウル/ドア/リアカウルが開閉し、ステアリングホイールと連動する前輪操舵ギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/フロントカウルを開いた画像とリア/リアカウルを開いたエンジンルームの画像です。フロントカウル下には電動ファン付ラジエーターとバッテリー、エンジンルーム内にはエンジン/リアサスペンションがリアルに再現されています。8年前に発売された同じBブラーゴ製のF40のエンジンルームと較べると、細部の仕上げレベルが向上していることが分かります。なおこのBブラーゴの1/18よりもリアルな出来ばえで最近の1/18の売れ筋となっているオートアートが登場したのは、このミニカーが発売された5年後の2000年頃でした。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1239

LAND ROVER RANGE ROVER II 4.6 HSE 1995 UK

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.71m 全幅約1.89m 全高1.82m エンジン 変速機: V型8気筒 4.6L 225HP 5段変速/4段自動変速

性能: 最高速196km/h データーベースでレンジローバー 2代目のミニカー検索

ランドローバー レンジローバー II 4.6 HSE イギリス 1995年

1994年にローバー社はBWW傘下となりました。 1994年にランドローバー レンジローバーの2代目が登場しました。ヘッドライトが角形に変更されましたが、デザインは、初代のシンプルな造形を継承していました。ラダーフレームにリジッドアクスルの前後サスペンションの基本構成もビスカスカップリング式センターデフを持つ4WDシステムも先代と同じでした。ホイールベースが一本化され、4ドアのみのボディとなりました。エンジンはV型8気筒4L(190HP)/4.6L、6気筒2.5L(136HP)ターボディーゼル(BMW製)がありました。

2000年のマイナーチェンジで、ヘッドライトの意匠変更(ウインカーの色変更)が行われました。SUV市場の拡大による増加したライバルや廉価版のディスカバリー 2代目との差別化対応で、レンジローバーは装備を充実しさらに豪華になりました。コノリー社製本革電動シート、ウッドパネルなどを標準装備した4.6 HSEやさらに高級な4.6 ヴォーグ(VOGUE)などの仕様がありました。2002年にレンジローバー 3代目が登場しました。BMWが2000年に「ランドローバー」ブランドをフォードに売却したので、3代目はフォード傘下での登場となりました。 (実車画像→ ランドローバー ディスカバリー 2000)

ミニカーは2000年に発売されたオートアート製の当時物です。オートアートはアメリカのGATEWAY GLOBAL社のブランドで1998年に登場しました。ミニチャンプスの1/18を製造していた「UT モデル」が前身でしたので、主力の1/18の出来ばえには定評があります。オートアートの1/43はほとんどが1/18をベースにして作られているようで、1/18をモデル化する為に集めた詳細な実車の構造データは、開閉ギミックのない1/43でも室内やサスペンションなどの造形に使われています。ただオートアートは1/43サイズでは実車のイメージを再現するデフォルメがあまりうまくない物もあります。(1/43のデフォルメは1/18とは違うセンスが必要なのです)

このレンジローバーも1/18と1/43でモデル化されていましたが、シンプルなボディデザインですので、その辺は問題がなく実車の雰囲気がうまく再現されていました。ヘッドライトワイパーや室内の細部がリアルに再現されていました。床下のサスペンションも良く再現されていて前輪が操舵できるギミックが付いていました。オートアートは1/18も含めて10種類ほどレンジローバー IIをモデル化していました。オートアート以外では、ホンウエル、ブラーゴの1/24と1/43、オックスフォードの1/76などがありますが、初代レンジローバーに較べるとあまり人気が無いようです。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は底板部分の画像です。床下のサスペンションやパワートレインなどのメカ部分が実にリアルに3次元的に再現されていて前輪は操舵できます。ミニカーを台座から取り外してひっくり返してみないと、このような緻密な仕上げがされていることは分かりません。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

レンジローバー 3代目のミニカー → データーベースでレンジオーバー 3代目のミニカー検索

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1334

NISSAN SKYLINE GT-R (R33) 1995 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.67m 全幅約1.78m エンジン 変速機: DOHC 6気筒 2.6L ターボ 280HP 5段変速/4段自動変速

性能: 最高速249km/h (輸出仕様) 4WD データーベースで日産 スカイライン R33のミニカー検索

日産 スカイライン GT-R R33型 日本 1995年

1993年に日産 スカイライン 9代目(R33)が登場しました。スリム化された先代から一転してボディが大型化され、全モデルが3ナンバー規格車となり居住性が向上しました。ボディの基本的なデザインは継承されましたが、全体的に丸みがついたデザインとなりました。先代同様にシャーシをローレル(C34型)と共用し、4ドアセダンと2ドアクーペの構成でした。エンジンは6気筒2L(125HP)、DOHC 6気筒2.5L(180HP)/2.5Lターボ(250HP)が搭載されました。1996年のマイナーチェンジで、フロントグリルやバンパーの意匠が変更されました。

スカイライン R33型が登場した2年後の1995年に先代と同じDOHC 6気筒2.6Lターボ(280HP)エンジンを搭載したGT-R R33型が追加されました。4輪駆動システム(アテーサE-TS PROに進化)など基本的な構造は先代と同じで、大型化したボディは補強され剛性が向上しました。1998年には4ドアセダンのGT-R「スカイライン GT-R オーテック バージョン 40th ANNIVERSARY」が発売されました。レース活動ではGT-R R32に続いて全日本GT選手権に参戦して活躍しました。ルマンの参戦用にニスモ GT-R LM(正式名称にはスカイラインが付かない)が開発され、1995年のルマンで総合10位、1996年のルマンで総合15位の成績を上げています。1998年にスカイライン 10代目 R34型にモデルチェンジしました。

ミニカーは2009年に発売されたアシェット製 日産名車コレクションでメーカーはノレブです。プロポーションが少し違う感じがして、さらにヘッドライトが大きすぎてフロント周辺の雰囲気があまり似ていないので、今一つの出来ばえでした。同じ物の色違い(赤紫)がアシェット 国産名車コレクションのNo.141で発売されました。スカイライン R33の当時物ミニカーはほとんどがGT-Rですが、ダイヤペット セガ、トミカ、Mテックなどがありました。当時物以外ではオートアートの1/18、エブロ、 京商の1/43と1/64、トミカ、トミカ リミッテド、国産名車コレクション、hpiレーシング(レジン製)、イグニションモデル(レジン製)、ハイストーリー(レジン製)のGTSなど非常にたくさんあります。レース仕様ではエブロ、Mテック、京商などがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2000年にダイヤペット 35周年記念として限定3000台で発売されたダイヤペット製の「スカイライン GT-R (R32/R33) 2台セット」(型番 SP03)の1台 日産 スカイライン GT-R (R33) 1995年 (1/40 型番無し)の画像です。これは1996年に発売されていた型番SG12をベースにして、エンブレムの追加など仕上げ処理をレベルアップしたものでした。少し丸みが付きすぎている気がしますが、上述した日産名車コレクション製のGT-R R33よりも実車の雰囲気をうまく再現していました。灯火類など細部の仕上げも丁寧で当時のミニカーとしてはかなり良い出来ばえでした。ボンネットとドアが開閉するギミック付きです。なおこの2台セットの片割れのGT-R R32は前述したGT-R R32の欄で紹介しています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリアの画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1996年に発売されたMテック製の当時物 日産 スカイライン GT-R (R33) 1996年 (1/43 型番MS-07)の画像です。簡単な造形のヘッドライトなど細部の仕上げがあまり良くありませんが、全体的な雰囲気はかなり良い感じに仕上がっていました。ボンネットとドアが開閉するギミック付です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1997年頃に発売されたたMテック製の当時物 日産 スカイライン GT-R (R33) カルソニック #1 JGTC 1995年 (1/43 型番MF-02)の画像です。上述した型番MS-07をベースにして、ドア開閉ギミックを止め、フロントスポイラー/リアスポイラー、ホイールなどを大幅に変更してレース仕様車に仕立てています。室内はバケットタイプのドライバーシートのみで、ロールケージが張り巡らされているなど結構リアルに再現されていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリアの拡大画像です。エンジンが再現されていますが、これは室内ほどリアルではなくてしょぼいです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2019年に発売されたアシェット製 ルマン レース カーコレクションの日産 ニスモ GT-R (R33) LM #23 ルマン 1996年 (1/43 No.18)の画像です。ニスモ GT-R LMは1995年と1996年のルマンに参戦していました。この1996年の23号車は総合15位で完走しました。ミニカーのメーカーはスパークで、スパークはレジン製ミニカーがメインですが、これは雑誌付きミニカーで量産レベルの製作台数が必要なのでダイキャスト製でした。ルマン レース カーコレクション シリーズの他のモデル同様に、このニスモ GT-R LMも実車に即したカラーリングでスポンサー ロゴなども忠実に再現されていて、従来の雑誌付きミニカーのレベルを越えた良い出来ばえでした。ルマン レース カーコレクションでは1995年のルマンに参戦した22号車(総合10位)もモデル化していました。(実車画像→ 日産 ニスモ GT-R (R33) LM #23 ルマン 1996) (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1453

NISSAN CEDRIC (Y33) 1995 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.88m 全幅約1.77m エンジン 変速機: DOHC V型6気筒 3L ターボ 270HP 4段自動変速 4WD仕様有り

性能: 最高速180km/h データーベースでセドリック/グロリア Y33型のミニカー検索

日産 セドリック Y33型 日本 1995年

日産 セドリック 9代目(グロリア 10代目) Y33型が1995年に登場しました。先代とほとんど同じデザインの4ドアハードトップで、ボディは少しだけ大きくなりました。エンジンは新開発されたアルミ合金製 DOHC V型6気筒3L(220HP ターボ 270HP)と旧型のV型6気筒3L(160HP)、6気筒2.8L(100HP)ディーゼルが搭載されました。1996年にV型6気筒2L(125HP)エンジンが追加され、1997年のマイナーチェンジでDOHC V型6気筒2.5L(190HP)エンジンが追加されました。変速機は先代の電子制御5段変速がなくなり電子制御4段変速だけとなりました。1997年にDOHC 6気筒2.5L(260HP)エンジンを搭載する降雪地方向けの4WD仕様アテーサE-TSが設定されました。

姉妹車グロリア 10代目はフロントグリルやテールライトの意匠が少し異なるだけで内容的には同じでしたが、丸形4灯式ヘッドライトを特徴とするグランツーリスモ アルティマはデザイン的に差別化されていました。Y33型をベースとする上級車シーマ 3代目は1996年に登場しました。セドリック系より一回り大きなボディで、デザイン的にはメルセデス ベンツのような雰囲気に変わりました。 1997年にインフィニティ Q45 2代目が登場しましたが、この車はシーマ 3代目にV型8気筒4.1L(270HP)エンジンを搭載したシーマの姉妹車でした。インフィニティ Q45は国内販売されなかったので、国内ではシーマが日産の最上級車となりました。1999年にセドリック 10代目(グロリア 11代目) Y34型にモデルチェンジしました。 (実車画像→ 日産 シーマ 1996)

ミニカーは1996年に発売されたMテック製の当時物です。セドリック Y33型 前期型をモデル化しています。プロポーションは悪くないのですが、フロントのヘッドライト周りが当時のミニカーとしてもややリアルさが足りないので今一つの出来ばえでした。ドアとボンネットが開くギミック付きです。セドリック/グロリア Y33型はY32型と見た目が変わらないことが原因なのか、トミカやダイヤペットでモデル化されておらず当時物ミニカーはこれしかありません。2015年にWIT'S(レジン製)がグロリアを、ハイストーリー(レジン製)がセドリックをモデル化しています。Y33型のシーマはWIT'S(レジン製)とハイストーリー(レジン製)がモデル化しています。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームとリアの画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

日産 シーマのミニカー →データーベースで日産 シーマのミニカー検索"

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1459

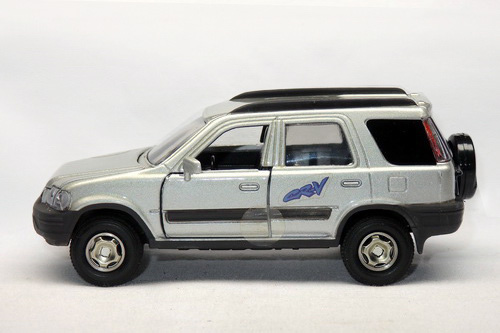

HONDA CR-V 1995 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.5m 全幅約1.75m エンジン 変速機: DOHC 4気筒 2L 147HP 5段変速/4段自動変速 4WD

性能: 最高速166km/h データーベースでホンダ CR-Vのミニカー検索

ホンダ CR-V 日本 1995年

大ヒットしたホンダ オデッセイに次ぐホンダのRV車として、1995年にCR-Vが登場しました。CR-Vはホンダ初のクロスオーバーSUVでシビック(6代目 EK型)をベースにして開発されました。乗用車ベースなので、本格的な悪路走破性よりも居住性/実用性を重視した設計でした。従来のクロスオーバーSUVは厳ついデザインが多かったのですが、CR-Vは乗用車的なスタイリッシュなデザインで、車幅が1.7mを超える3ナンバー車でした。DOHC4気筒2L(147HP)エンジンを横置き搭載する4輪駆動車で、全輪ダブルウィッシュボーン式サスペンションで乗用車的な操縦性でした。

ホンダはCR-V以前には自社製SUVがなかったので、積雪地域では販売が低迷していたのですが、4輪駆動を備えたCR-Vは積雪地域で人気となりました。1998年のマイナーチェンジでエンジンが150HPとなり、前輪駆動仕様が追加され、床下吊り下げ式スペアタイヤも設定されました。なお同じようなジャンルのライバルとしてトヨタ RAV4が1994年に登場していました。当初のRAV4は3ドアで後に設定された5ドア(全長4.1m)でもCR-Vより小さかったので、居住性に優れたCR-Vの方が売れたようです。2001年にCR-V 2代目にモデルチェンジしました。(実車画像→ ホンダ CR-V 2001)

ミニカーは1997年に発売されたMテック製の当時物です。Mテックはエポック社が1996年に立ち上げた1/43サイズの国産車ミニカーのブランドで、出来の良い乗用車/商用車を作っていました。このCR-Vもフロント/リアの造形と樹脂バンパーなどがリアルで実車の雰囲気がうまく再現され、当時の国産ミニカーとしてはかなり良い出来ばえでした。ボンネット/ドアが開閉するギミック付きです。ボンネットとドアに透明なシールが貼られていますが、これは可動部を仮固定していたもので購入当時のままで外していません。これ以外のCR-V 初代のミニカーはダイヤペットの当時物 1/40、ハイストーリー(レジン製)などがあります。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリアの画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1595

ページ « 前へ 1...298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ...373 次へ »

当サイト掲載記事の無断転載を禁じます。

Copyright(C) 2004-2026 MINIATURECAR MUSEUM All rights reserved.