ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

CHRYSLER TURBINE CAR 1964 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

クライスラー タービンカー (実験車) アメリカ 1964年

1950年代から1970年代にかけて、航空機のジェットエンジンとして知られているガスタービンエンジンが自動車用として注目されたことがありました。当時は多くの自動車メーカーがガスタービンエンジンの研究を行っていました。アメリカのGMやフォード、日本の日野や日産が大型バスやトラックへの応用を検討していました。イギリスのローバーは1962年にガスタービンエンジンを搭載したローバー T4を発表し、トヨタは1975年にガスタービンエンジンとモーターのハイブリットシステムを搭載したセンチュリーを発表しました。ただしいずれもコスト、操縦性、燃費の問題などで実用化はされませんでした。(実車画像→ ローバー T4 プロトタイプ)

クライスラー社は1940年代からガスタービンエンジンの研究を行なっていて、1963年にガスタービンエンジンを搭載した実験車を製作しました。この実験車は約50台が製作され、一般ドライバーに貸与されてモニターテストが行われたそうです。モニターで不具合はなかったそうですが、巨大な掃除機のようなタービン音が不評だったそうです。結局この音やエンジン特性などの問題で実用化はされませんでした。この車のボディはカロッツェリア ギアがデザインと製造を行っていて、その独特なスタイルで現在でも人気があり専用のサイトまであります。そのサイトではタービン音を聞くこともできます。(参照サイト→ クライスラー タービンカーのサイト タービン音(うるさいので音量を下げてください)→ タービン音)

同時期にはレーシングカーにもガスタービンエンジンが搭載されていました。一番有名な車は1967年のインディ 500に出場して圧倒的な速さで優勝目前までいったSTPのタービンカーでした。このレーシングカーはヘリコプター用のガスタービンエンジン(550HP)を車体左側に搭載しファーガソンの4WD駆動システムを採用していました。レースでは首位を独走し残り3周の時点でギヤボックスの破損でリタイアしました。翌年のインディにもガスタービンエンジンを搭載したロータス 56 STPが参戦しこのレースでも終盤に首位となりましたが、残り数周の時点で燃料系のトラブルでリタイアしました。以後はガスタービンエンジンの出力制限が厳しくなり事実上使えなくなりました。

ミニカーは2000年頃に発売されたニューレイ製の「CITY CRUISER COLLECTION」というシリーズの1台でした。実車はハードトップクーペなのですが、ミニカーはコンバーチブルになっています。(特別にカスタマイザされた実車をモデル化したのかもしれません) このシリーズは定価1500円ほどの安価なミニカーでしたので、細部の造形は値段相応で簡素でしたが、実車の雰囲気はそれなりに再現されていました。1/43と箱に表示されていましたが、実際には1/50ぐらいで1/43より小振りにできていました。このタービンカーも未来的な造形のフロント/リアのデザインがうまく再現されていたので、まずまずの良い出来ばえでした。これ以外のタービンカーのミニカーはヤトミンの1/18、マトリックス(レジン製)があります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1969年に発売されたフランスのFARACARS製のSTP パクストン (PAXTON) タービンカー 1967 (1/43 型番101)の画像です。1967年インディ 500で優勝目前ながらもリタイアした#40をモデル化しています。実車の独特なデザインがうまく再現され細部もそこそこリアルで当時のミニカーとしてはよく出来ていました。FARACARS製のミニカーは、このSTP タービンカーしかないようです。これ以外ではスパーク(レジン製)が同じSTP パクストン タービンカーを、トゥルースケールがロータス 56 STP タービンカーをモデル化しています。(実車画像→ STP パクストン タービンカー 1967) (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=439

CHRYSLER PLYMOUTH BELVEDERE 1964 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約5.3m 全幅約1.9m エンジン 変速機: V型8気筒 5.9L 265HP 3段変速

性能: 最高速 不詳 データーベースでプリムス ベルヴェデア/フューリーのミニカー検索

クライスラー プリムス ベルヴェデア アメリカ 1964年

プリムスはクライスラーの大衆車で、1960年代前半のラインナップとしては、コンパクトカーのバリアント、フルサイズのサヴォイ、ベルヴェデア、フューリー、スポーティカーのバラクーダなどがありました。ベルヴェデアの初代は1951年に登場したプリムスとしては初の2ドアハードトップで6気筒3.6Lエンジンを搭載していました。その後当時のプリムスの最上級車としてコンバーチブル、ワゴン、4ドアセダンが設定されました。1959年にベルヴェデアの姉妹車でV型8気筒5.2Lエンジンを搭載するフューリーがベルヴェデアの上級車として登場しました。

1962年のモデルチェンジでベルヴェデアは小型化されました。1964年のマイナーチェンジでベルヴェデアのハードトップクーペは、Bピラーが逆三角形のハードトップが設定されました。この車には6気筒3.7LとV型8気筒5.2L/5.9L/6.3Lエンジンなどが搭載されました。このハードトップにV型8気筒7L(425HP)ヘミエンジンを搭載したレース仕様車は、NASCARで総合優勝するなどレースで活躍しましたので、ベルヴェデア 1964年式はマッスルカーとして有名でした。1965年のモデルチェンジでフューリーがサイズを拡大してフルサイズカーとなり、ベルヴェデアは中級車となりました。ベルヴェデアは1968年に最後のモデルチェンジをし1970年に生産中止となりました。

ミニカーは2002年に発売されたユニバーサルホビー製です。同ブランドのEAGLES RACEシリーズの一台で、ベルヴェデアとしては一番有名であった1964年式ハードトップをモデル化しています。変わったBピラー形状のハードトップ、側面からみると中央が突き出たフロントグリルとそれに呼応したサイドモールなど、シンプルながら変わったデザインのこの車をうまく再現していました。ノーズ先端のエンブレムや室内などの細部も良く再現されていました。これ以外のベルヴェデアのミニカーはデルプラドの世界の名車コレクション(このユニバーサルホビー製と同じ物)、アーテルの1/24と1/18などがあります。なお1964年式以外では姉妹車であった上級車フューリーの方がベルヴェデアよりミニカーが多いです。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2002年に発売されたデルプラド製の世界の名車シリーズ クライスラー プリムス ベルヴェデア 1964 (1/43 No.79)の画像です。一見しただけで上記ユニバーサルホビー製と同じ物であることがわかります。車名ロゴとサイドモールはコストダウンで省略されていましたが、カラーリング以外は上記ユニバーサルホビー製とほぼ同じで、底板にはUNIVERSAL HOBBIESとメーカー名が銘記されていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=440

AMC RAMBLER MARLIN 1964 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約5m 全幅約1.9m エンジン 変速機: 8気筒 5.4L 250HP 3段変速/3段自動変速

性能: 最高速180km/h データーベースでAMC ランブラーのミニカー検索

AMC ランブラー マーリン アメリカ 1964年

AMC(アメリカンモータース)社はナッシュ社がハドソン社を吸収合併して1954年に発足しました。AMCがBIG3(GM/フォード/クライスラー)に対抗するには、中型/小型車に特化するしかありませんでした。1950年代には数モデルあったフルサイズカーはアンバサダーだけとなり、それ以外はランブラーに統一されました。ランブラーにはコンパクトカー(小型車)のアメリカン、ミッドサイズカー(中型車)のクラシック、マリーンがありました。なお当時のアメリカのコンパクトカーは現在のトヨタ プリウスぐらいの大きさ(全長4.5mほど)でしたから、そんなに小さい訳でもありませんでした。

実用的なランブラーにも、アメリカ車らしい派手なデザインの車もありました。1965年に登場したランブラー マーリンは1964年に発表されたコンセプトカー ランブラー ターポン(TARPON)をベースにした大胆なファーストバック スタイルのかっこいいパーソナルカーでした。この車はAMCのブランドイメージを高めるイメージリーダー的な車(Halo Carと呼ぶ)でもありました。(実車画像→ ランブラー ターポン 1964) エンジンは6気筒3.8Lと8気筒4.7L/5.4L(250HP)などがあり、3段変速で最高速180km/h(5.4L)となかなかスポーティでした。1967年にボディが少し大きくなりヘッドライトが縦型4灯式に変更された2代目にモデルチェンジしました。(実車画像→ ランブラー マリーン 1967)

ミニカーは1966年に発売されたコーギー製の当時物です。アメリカ車は欧州車よりサイズが大きいので、ミニカーの大きさを揃える為にコーギーはアメリカ車を少し小さめにモデル化することが多く、これも縮尺約1/50でモデル化されています。そのためアメリカ車のミニカーとしては少し小ぶりなのですが、特徴的なファーストバック スタイルがうまく再現され、実車に即した赤/黒の大胆なカラーリングもきれいで、当時のミニカーとしては良く出来ていました。ドア開閉ギミック付きで室内もそこそこ良く再現されていました。リアに牽引用フックが付いていますが、これは別売りのトレーラーを接続する為の物で、この車の屋根にカヤックを載せて荷物運搬用トレーラーを接続したセット物も発売されていました。2023年現在でもランブラー マーリンのミニカーはこのコーギー製しかないようです。(2024年にAUTO WORLDが1/64でモデル化しました) 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1968年に発売されたコーギーのAMC ランブラー マーリン ルーフラック付 カヤック積載 (1/50 型番GA10)の画像です。これが上述した屋根にカヤックを載せて荷物運搬用トレーラーを接続したセット物です。屋根に載せたカヤックとは別にフィギュアが付いたカヤックも付いていました。荷物運搬用トレーラーは蓋を開くことができます。(何も入っていませんが) このマーリンの青/白のカラーリングも実車に即したものです。なおこのマーリンのリアの牽引用フックは破損しています。フックが破損した原因はプラスチックの経年劣化による硬化で、破損したのはトレーラーを接続していたことで負荷がかかった為です。(要するに強度が落ちた部分は負荷をかけると壊れるということです) 1960-1970年代当時のコーギーにはこんな具合の面白いセット物が100種類以上ありました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=450

PORSCHE 911 1964 GERMANY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.16m 全幅約1.61m エンジン 変速機: 空冷水平対向6気筒 2L 130HP 5段変速

性能: 最高速210km/h データーベースでポルシェ 911 (~1978)のミニカー検索

ポルシェ 911 ドイツ 1964年

基本的なスタイルを現在も変えていない偉大なスポーツカー ポルシェ 911の初代は、1963年に発表されました。フォルクスワーゲン ビートルをベースにしたポルシェ 356の後継車でしたが、911は全てが新規設計されました。モノコックボディ、空冷水平対向6気筒2L(130HP)エンジン、5段変速機、全輪独立懸架、全輪ディスクブレーキで、最高速210km/h、0-400加速16秒台と当時の第一級の性能でした。また356の弱点であったオーバーステアー特性もかなり抑えられていたそうです。なお911は最初は901という名前でしたが、3桁で0を挟んだ名前を登録していたプジョーからクレームがつき911になったそうです。

1965年に356C用の4気筒1.6L(90HP)エンジンを搭載し室内を簡素化した廉価版の912とオープンルーフの911 タルガが設定されました。1967年にエンジンを160HPにパワーアップした高性能版の911Sと、210HPにパワーアップしたレース用の911Rが追加されました。その後エンジンは1969年に2.2L、1971年に2.4L、1973年に2.7Lと拡大されました。1973年に北米の安全基準に対応する為に、大型のバンパーが採用され外観が大幅に変わりました。これはビッグバンパーと呼ばれ、1975年に登場した930 ターボの特徴でもありました。なおビッグバンパーを持つ911 初代(930型ではないターボの付かないモデル)は1977年まで製造されました。

ミニカーは1987年頃に発売されたビテスの初期物です。約35年前に発売された昔のミニカーでしたがプロポーションが良く、実車の雰囲気がうまく再現されていました。室内などの細部もそこそこ良く再現されていました。購入者が後付するワイパーとエンブレムなどのデカールが付属品として付いていましたので、それらを使えば細かいところの見ばえが良くなります。(このミニカーにはそれらを使っていませんが) 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

今でも高い人気のあるポルシェ 911 初代のミニカーは非常にたくさんあります。当時物ミニカーとしては、ポリトーイ、メーベトイ、コーギー、シュコー、ガマ、メルクリン、ノレブ、ソリド、テクノ、トミカなど当時の主要なブランドのほとんどがモデル化していました。当時物以外では、ミニチャンプス、シュコー、エブロ、オートアート、スパークなどでたくさんモデル化されています。 以下は1993年に発売されたビテス製のポルシェ 911R (1/43 型番L012)の画像です。上記のバリエーションでレース仕様の911Rをモデル化しています。前後バンパーとホイールが変更され、フロントフードの中央と右リアフェンダーにレース仕様のフィラーキャップが追加されています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1966年に発売されたテクノ製の当時物 ポルシェ 911S (1/43 型番935)の画像です。約55年以上も昔に発売されたビンテージミニカーですが、当時としてはリアルな作風でとても良くできていました。ただタイヤ外形が少し大きめですので、少し腰高の感じがします。1960年代のミニカーですのでホイールやバンパーなどが金属製でヘッドライトにラインストーンが使われています。フロントフード/ドア/リアボンネットの開閉ギミック付きです。内張りと半開のサイドウィンドーが付いたドア、室内、エンジンルームなどの細部も良く再現されていました。さらに当時のテクノの特徴であった前輪操舵ギミックも付いていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/フロントフード開閉の画像とリア/リアボンネットを開いたエンジンルームの画像です。エンジンルーム内の水平対向エンジンは当時のミニカーとしてはリアルに再現されていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

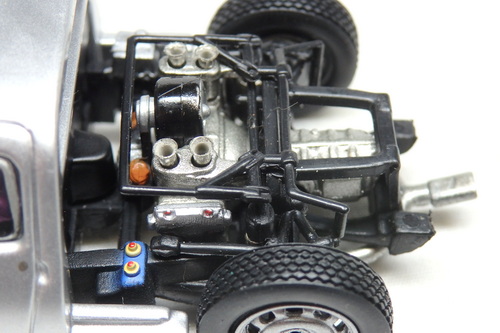

以下は床下(底板)の画像と前輪操舵ギミックの画像です。前輪の操舵機構は子供が乱暴に扱っても壊れないよう、金属製でかなり頑丈に出来ていました。(当時のミニカーは子供のおもちゃでしたので) なお通常はスプリングで直進状態になっているので、ボディ全体を持って左右に傾けることで前輪が操舵できます。

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=539

PORSCHE 904 GTS 1964 GERMANY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.09m 全幅約1.54m エンジン 変速機: DOHC 空冷水平対向4気筒 2L 180HP 5段変速

性能: 最高速252km/h データーベースでポルシェ 904のミニカー検索

ポルシェ 904 GTS ドイツ 1964年

レーシングカー ポルシェ 718の後継車として904が1964年に登場しました。GT2クラスのホモロゲーション取得のため、100台以上が生産されました。バックボーンフレームにFRP製ボディを載せる構造のGTカーで、サーキットまで自走していく程度の実用性がありました。標準のエンジンはDOHC 空冷水平対向4気筒2L(180/155HP)で、ワークス用の904/6は911用の6気筒2L(210HP)、904/8は804F1用をベースとした8気筒2Lでした。

904のデビュー戦は1964年セブリング 12hで、クラス優勝(総合9位) しています。その後タルガ フロリオ優勝、ルマン クラス優勝などで活躍し、国際マニュファクチャラーズ選手権 GT2クラス チャンピオンを獲得し、1964年の第2回日本GPでもクラス優勝しています。(ドライバーは式場壮吉) 1965年にはプロトタイプクラスの904/6 904/8が主力となり、タルガ フロリオ GTクラス優勝、ルマン プロトタイプクラス優勝などで活躍し、GT2クラス チャンピオンを連続して獲得しました。後継車は1966年に登場した906でした。

ミニカーは2001年頃に発売されたビテス製です。倒産する直前のビテス絶頂期のもので、精密に再現されたエンジン/サスペンションが見えるようにリアカウルを外して配置したディスプレイケースに収められていました。ワイパーやリアカウル上の排気グリルにエッチングパーツを使うなどレベルの高い仕上げで、とても良く出来ていました。ビテスはルマン仕様などバリエーションを数種類出しています。これ以外の904のミニカーはポリトーイの当時物、ミニチャンプス、シュコー、スパーク(レジン製)などがあります。

最近の新興ブランドのミニカー(主にレジン製)を「精密」と表現していることがありますが、私はこのミニカーのように内部構造を細かいパーツで再現していることを「精密」だと考えます。したがって外観はリアルながら内部メカを全く再現していないミニカーを「精密」であると表現するのはおかしいと思います。(モバイルショップにスマホの商品サンプルとして置いてあるモックアップは見た目はそっくりですが、中身はありません。それを精密とはいわないでしょう) さらに「精密」と「出来の良し悪し」とはまた別の評価基準で、「精密」=「出来が良い」という訳でもありません。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はディスプレイケースの画像とリアカウルを外したエンジンルームの画像です。エンジンルーム内には水平対向4気筒エンジン/ギヤボックス、コイルスプリングのサスペンション、後輪駆動シャフトなどがかなりリアルに再現されています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1967年に発売されたポリトーイ製の当時物 ポルシェ 904 カレラ GTS (1/43 型番535)の画像です。上記と同じ904のモデル化ですが、これはポリトーイ流の作風で上記の904とはちょっと違った雰囲気になっていましたが、当時のミニカーとしては良い出来ばえでした。フロントパネル/ドア/リアカウルが開閉するギミック付きです。ポリトーイの初期モデル(Mシリーズ)はエンジンなどのメカをリアルに再現するのが特長でしたが、この904もエンジン/サスペンションなどが当時のミニカーとしてはかなりリアルに再現されていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/フロントパネルを開いた状態の画像とリア/リアカウルを開いたエンジンルームの画像です。上記のビテスほどではないですが、これもエンジンやサスペンションがリアルに再現されていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1761

ページ « 前へ 1...138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ...373 次へ »

当サイト掲載記事の無断転載を禁じます。

Copyright(C) 2004-2026 MINIATURECAR MUSEUM All rights reserved.