ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

ISUZU HILLMAN MINX 1956 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.08m 全幅約1.56m エンジン 変速機: 4気筒 1.4L 46HP 3段変速

性能: 最高速125km/h データーベースでイスズ ヒルマンのミニカー検索

イスズ ヒルマン ミンクス 日本 1956年

日本の自動車メーカーとして最も古い歴史を持つのがいすゞ自動車で、昭和初期から大型車とそれに搭載するディーゼルエンジンの製造を行っていました。戦後もトラック/バスなど大型ディーゼル車両の生産では日本の主力メーカーでした。なお「いすゞ」という表記がが正式ですが 当HPではデーターベース登録の都合で全て「イスズ」の表記で統一しています。イスズは欧米の最新技術を導入して乗用車生産に進出するために、イギリスのルーツグループと技術提携し、1953年にルーツグループのヒルマン ミンクスのノックダウン生産を始めました。(実車画像→ ヒルマン ミンクス 1953)

イスズ ヒルマン ミンクス 初代 PH10型は4気筒1.3L(38HP)を搭載する4ドアセダンの小型車で、4段変速、最高速度110km/hの性能でした。当時このような乗用車が購入できたのは、ごく一部の富裕層だけでした。1956年にはヒルマン ミンクス 2代目のPH100型に切り替わり、技術の習得が進むにつれ部品の国産化と細かい仕様変更が進み、1957年には国産化が完了しました。その後もエンジン排気量の1.5Lへの拡大などマイナーチェンジが続けられ、1964年まで生産されました。後継車は1962年に登場したベレルでした。

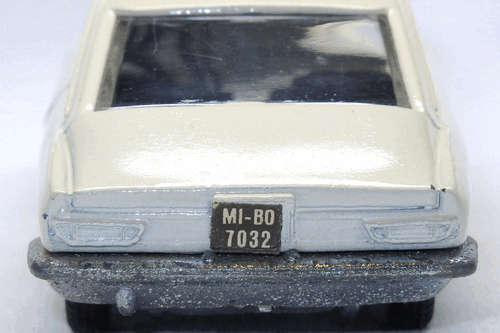

ミニカーは2004年に発売されたイギリスのバンガーズ製です。イギリスのバンガーズは老舗コーギーのブランドで、2000年頃に登場しました。1/43サイズで主に1960-1990年代のイギリス車をモデル化しています。これは本家ルーツグループのヒルマン ミンクス 1958年をモデル化しています。イスズのヒルマン ミンクス PH100型とはフロントグリルなど外観が多少異なりますが、基本的なスタイルはほとんど同じです。プロポーションが良く実車の雰囲気がうまく再現されていて、当時の流行だったツートンカラーのカラーリングで仕上げてあり、良い出来ばえでした。イスズ ヒルマン ミンクスの当時物のミニカーはモデルペットとミクロペットがありましたが、大変貴重なレア物で実物を見たことがありません。最近のミニカーではトミカ リミッテドが1956年式と1963年式をモデル化しています。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1070

ISUZU BELLEL 1962 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

イスズ ベレル 日本 1962年

前述したヒルマン ミンクスのノックダウン生産でノウハウを蓄積したイスズは、初の自社開発乗用車としてベレルを1962年に発売しました。当時の主たる需要であったタクシー用の中型セダンで、トヨタ クラウン/日産 セドリックがライバルでした。ヒルマン ミンクスを踏襲した前輪独立/後輪固定サスペンションを持つオーソドックスな構造でした。ボディは欧州風のシンプルなデザインで、三角形のテールライトが特徴でした。4気筒2Lディーゼル、4気筒1.5/2L(85HP)エンジンを搭載し、3段変速、最高速度136km/h(2L)の性能でした。

発売初期の製造不良やライバル車(トヨタ クラウン/日産 セドリック)より古臭くみえるデザインのため、ベレルの販売は芳しくありませんでした。1965年には、縦型2灯式のヘッドライトを採用するなどしてデザインを一新しましたが、装備や性能で見劣りするベレルに勝ち目はなく、1967年に一代限りで生産中止となりました。(実車画像→イスズ べレル 1967)

ミニカーは2008年に発売されたアシェット製 国産名車コレクションでメーカーはノレブです。プロポーションが良く、実車に即したカラーリングで実車の雰囲気がうまく再現されていました。フロントグリルやボンネット上のマスコットなど細部の仕上げも丁寧でした。初期の国産名車コレクションのノレブ製ミニカーはこのベレルのように今までモデル化されていなかった車種が選択され、従来の雑誌付きミニカーよりレベルの高い出来ばえの物が多くありました。ベレルの当時物ミニカーはモデルペットと大盛屋のミクロペットがありましたが、これらはめったにお目にかかれないレア物です。1980年代にカドー玩具がそのミクロペットのべレルの復刻版ミニカーを発売していました。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1980年に発売されたカドー玩具製のイスズ ベレル 2000 デラックス 1962 (1/50 レプリカ シリーズ REP2) の画像です。1960年代のミクロペット フリクションシリーズ(アンチモニー製)の金型を使用して、復刻版(レプリカ)として作られたものでした。ミクロペット フリクションシリーズとは車軸に付けたフライホイールの慣性で走行させる構造のフリクション付玩具として作られたミニカーのシリーズでした。昔の金型を流用しているので、オリジナルのミクロペットと同じような出来ばえになっているようです。ただしオリジナルのミクロペットのフリクション動力部分は再現しておらず、窓枠などのメッキ処理も違っているとのことです。オリジナルが1960年代のミニカーですので、全体が金属製パーツの素朴な造りですが、実車の雰囲気はうまく再現されていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1071

ISUZU BXD30 BUS 1964 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約8.31m 全幅約2.45m エンジン 変速機: 6気筒 6.4L ディーゼル 130HP 4/5段変速

性能: 最高速 不詳 乗車定員51名 データーベースでイスズ ボンネットバスのミニカー検索

イスズ BXD30 ボンネットバス 日本 1964年

戦前の川崎航空機工業が戦後に川崎産業と改称し、バス車体製造を始めたのがいすゞのバス製造の始まりでした。1950年にいすゞ自動車と提携し、その後同業他社との合併などで社名は何度か変わっていますが、主要な国産バス製造メーカーでした。1995年にいすゞバス製造に社名変更し、1997年にはいすゞ自動車の100%子会社となりました。2003年に日野自動車といすゞ自動車のバス部門が統合されジェイ バスが発足し、現在いすゞバス製造はジェイ バスの宇都宮事業所になっています。(以下「いすゞ」を「イスズ」と表記します)

昭和初期の懐かしいボンネットバスとして、一番有名なのはイスズのBX系ボンネットバスでしょう。フロントにガソリンエンジンを搭載するボンネットバス BX80は1947年(昭和22年)に登場しました。以下BX系バスの変遷の概要です。

1948年 ディーゼルエンジン搭載のBX91が登場

1949年 BX91をベースにしたキャブオーバー式のBX92が登場

1956年 新型エンジンを搭載したBX131/141/151が登場 型式の下2桁はホイールベース長の違いを示す

1958年 エンジンをパワーアップしたBX331/341/352に移行

1959年 エンジンをパワーアップしBX521/BX531/BX552に移行 ボンネットが中央ヒンジのバタフライ式から後ヒンジのアリゲーター式に変わる

1961年 エンジンをパワーアップしBX721/BX731/BX752に移行

1962年 型式をBXD20/BXD30/BXD50に変?、フロントグリルを変更

1967年 製造中止

BX系は一番最後まで残っていたボンネットバスでしたので、見慣れたノスタルジックなバスとして人気がありました。1970年代以降も静岡県の「伊豆の踊子号」や西東京バスの「夕やけ小やけ号」など観光地での路線バスとして使われました。

ミニカーは1980年に発売されたトミカ ダンディ製です。BXD30バスの三重交通(お伊勢さん)仕様をモデル化しています。マニア向けとして1/43サイズでモデル化したトミカ ダンディの意欲作でした。1/43ですから全長196㎜の堂々たる大きさで、当時のミニカーとしては非常に良い出来ばえでした。ドアとボンネットが開閉するギミック付きで、昔風の懐かしいバス停も付いていました。ドアの開き方が折り畳み式でないのは、それ以外が良く出来ているのでやや残念です。 バリエーションとして東海自動車、濃飛バス、一畑電鉄仕様がありました。人気のあるBX系ボンネットバスはトミカ、トミカ ダンディ(1/43)、タルガ(1/110)、京商(1/80)などで約80種類以上がモデル化されていました。(それ以外にもトミカの特注品が非常に多くありました) 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は添付されていたバス停の画像と乗用車(イスズ ベレル 1/43 国産名車コレクション製)と並べてみた画像です。実際のバスの大きさが良くわかります。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1894

ISUZU FLORIAN 1967 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.43m 全幅約1.62m エンジン 変速機: 4気筒 1.6L 84HP 3段変速

性能: 最高速150km/h データーベースでイスズ フローリアンのミニカー検索

イスズ フローリアン 日本 1967年

1963年に小型車 イスズ ベレットが登場しました。1967年にベレットより上級の中型車としてイスズ フローリアンが登場しました。ベレットに採用された独立懸架サスペンションなどの先進技術は採用されず、後輪リーフリジットサスペンションといった信頼性重視のオーソドックスな設計でした。6ライト サイドウインドーの開放的な室内や大型角形ヘッドライトを持つ個性的なデザインは、イタリアのカロッツェリア ギアに委託したものでした。4ドアセダンと5ドアバンの設定で、4気筒1.6L(84HP)エンジンを搭載し、3段変速で最高速150km/hの性能でした。

1969年には90HPにパワーアップしたスポーツ仕様のTSが追加されました。1970年のマイナーチェンジで丸型4灯式ヘッドライトに変わり中期型となり、117 クーペ用の1.8L(115HP)エンジンが追加されました。1977年には角型4灯式ヘッドライトを採用した後期型となり、イスズが得意とする4気筒2Lディーゼルエンジンが追加されました。設計が古かったので競合するトヨタ コロナや日産 ブルーバードに対抗するのは難しく、売れないがゆえにモデルチェンジも出来ずといった状態で中身は旧態依然のままで、1982年まで15年間生産されました。総生産台数は約15万台でした。(実車画像→イスズ フローリアン 1977)

ミニカーは1969年に発売されたダイヤペット製の当時物で、アンチモニー製です。プロポーションが良くタイヤがやや小さ目ですが、特徴的なフロントの顔付がうまく再現され、実車の雰囲気が良く再現されていました。ボンネット/トランクが開閉するギミック付きで、簡素な造形ですが室内も再現されています。50年以上前に作られたミニカーですが、まだ塗装の艶がありきれいな状態です。箱から出してガラスケース内に並べていましたが、うまく保管すれば良い状態を長く保てるという証拠です。(最近のレジン製ミニカーの塗装は焼付け処理されていないので、こんなに長持ちしないと思われます) 最近までフローリアンのミニカーはこれしかありませんでしたが、2007年に国産名車コレクションが初期型を、2021年に国産名車コレクション 1/24が後期型をモデル化しています。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランクを開いた画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2007年に発売されたアシェット製 国産名車コレクションのイスズ フローリアン 1967 (1/43 No.44)の画像です。メーカーはノレブで、これも実車の雰囲気がうまく再現されていて、フロントグリル/灯火類や室内などの細部もそこそこ良く仕上げてあり、安価な雑誌付きミニカーとしては良い出来ばえでした。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1073

ISUZU 117 COUPE 1968 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.28m 全幅約1.6m エンジン 変速機: DOHC4気筒 1.6L 120HP 4段変速

性能: 最高速190km/h データーベースでイスズ 117のミニカー検索

イスズ 117 クーペ 日本 1968年

イスズ 117 クーペは前述したフローリアンのクーペとして開発されました。フローリアンのシャーシを使ってイタリアのカロッツェリア ギアのG.ジウジアーロがデザインしたギア イスズ 117 スポーツ (プロトタイプ)が1966年のジュネーヴ ショーに発表され、その美しいデザインで脚光を浴びました。、1968年にプロトタイプとほとんど同じデザインのまま少量限定生産車として117 クーペの名前で発売されました。なお117とはフローリアンの開発コードが117であったことに由来しています。(実車画像→ギア イスズ 117 スポーツ)

新開発の4気筒1.6L DOHC(120HP)エンジンを搭載し、4段変速で最高速190km/hの性能でした。ベースが実用車なので格別に高性能なスポーツカーだったわけではないですが、172万円と極めて高価で月産30台ほどという希少性が117 クーペのステイタスを高めました。(同時期のカローラ 初代の価格は約50万円でした) 1970年に国産車初の電子制御燃料噴射装置を採用した1.8L(130HP)エンジンが追加されました。この初期型の総生産台数は約2500台でした。

1973年に量産対応とコストダウンを目的とした大幅なマイナーチェンジを行い中期型となり、テールライトなどの外観が変わりエンジンも1.8Lに統一されました。1977年のマイナーチェンジで後期型となり、ヘッドライトが角形4灯式に変わり、排ガス対策で一時消えていたDOHCエンジンが復活しました。その後エンジンを2Lに拡大し、2.2Lのディーゼルエンジンが追加されるなどして1981年まで生産されました。総生産台数は約8.6万台でした。現在でも人気があり、愛好者の車をたまに見かけることがあります。

ミニカーは1971年に発売されたダイヤペット製の当時物です。117ク^ぺの初期型をモデル化しています。プロポーションが良く美しい実車のデザインを忠実に再現していました。フロントグリルや室内も当時のミニカーとしてはリアルに再現されていて、ダイヤペット初期の傑作ミニカーでした。ボンネット/ドアが開閉するギミック付きです。その後ダイヤペットは実車のマイナーチェンジに対応して、フロントグリルやテールライトを変更した中期型と後期型もモデル化していました。これ以外の117 クーペの当時物ミニカーはトミカの中期型 1/62があり、イタリアのポリトーイが117 スポーツ プロトタイプをモデル化していました。当時物以外ではエブロ、コナミ 1/64、トミカ リミッテド 1/64、国産名車コレクション(ノレブ製)、MARK43(レジン製)の初期型/後期型などがあります。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1976年に発売されたダイヤペット製の当時物 イスズ 117 クーペ 1973 中期型 (1/40 型番G9(0143))の画像です。実車のマイナーチェンジに対応してフロントグリル、テールライトが変更され、リアフェンダー後部に117のロゴが付いたリフレクターが追加されていました。さらにフロントグリルやホイールが初期型の金属製からやや安っぽい感じがするプラスチック製に変更されていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリアの拡大画像です。塗装前の処理が悪かったようで、トランク周辺の塗装が劣化しています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1979年に発売されたダイヤペット製の当時物 イスズ 117 クーペ 1977 後期型 (1/40 型番G9)の画像です。実車のマイナーチェンジに対応して角形4灯式ヘッドライトのフロントグリルに変更されていました。ボンネットに描かれた木の枝のようなグラフィックは実車にも設定があったようです。(ただ実車のグラフィックは「唐獅子」模様でこれとは少し違っていました) 上記中期型とこの後期型でフロントグリルとテールライトなどが変更されましたが、ボディの基本型はほとんどそのままで、開閉ギミックや室内は初期型のままで生産されました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2003年に発売されたエブロ製のイスズ 117 クーペ 1968 (1/43 型番43401)の画像です。エブロ初期のミニカーで、プロポーションが良く実車がうまく再現されていました。特徴的なサイドウィンドー上の枠、フロントグリル、フロントフェンダー後ろの117 COUPEとカロッツェリア ギアのロゴ、室内の木目パネルのインパネなどの細部が丁寧でリアルに仕上げられていました。117 クーペの1/43量産ミニカーでは最近までこのエブロ製がベストでしたが、2022年に発売された国産名車プレミアムコレクション製もこれと同等レベルの出来ばえになっています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2006年に発売されたアシェット製 国産名車コレクションのイスズ 117 クーペ 1968 (1/43 No.16)の画像です。メーカーはノレブで、上のエブロ製とほとんど同じような良い出来ばえとなっていました。(フロントグリルや室内の造形が良く似ています) 安価な雑誌付きミニカーながら、室内も綺麗に彩色してあり、値段を考えるとかなりコスパの良いミニカーに仕上がっていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1969年に発売されたポリトーイ製の当時物 ギア イスズ 117 スポーツ (プロトタイプ) 1966 (1/43 型番544)の画像です。1966年に発表されたプロトタイプをモデル化しています。当時のポリトーイの廉価版ミニカーでしたので、コストダウンでフロントグリルとバンパーと底板を一体化した簡素な造形となっていました。ただ基本的なプロポーションはしっかりしていて、室内の造形が117 クーペに引き継がれていることやフロントバンパーが117 クーペとは異なる形状であることが分かります。ドアが開閉するギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2022年に発売されたアシェット製 国産名車プレミアムコレクションのイスズ 117 クーペ (1/43 No.6)の画像です。メーカーは中国のSUMS MODELで同社のオールモーストリアル(ALMOST REAL)ブランドでモデル化しています。プロポーションが良くシャープな造形で、実車がリアルに再現されていました。フロントグリル、灯火類、室内のインパネなどもリアルに再現され、とても良く出来ていました。ここで紹介した1/43サイズのミニカーの中では、上記のエブロ製と同等レベルに仕上がっていました。ただし敢えて注文を付けさせていただくと、フロントフェンダーに付いているギアのロゴが不鮮明なのが今一つです。(以下の側面画像で拡大表示しています) タンポ印刷がうまく出来なかったのかもしれませんが、上記のエブロ製ではこのロゴがもっと鮮明に印刷されています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)