ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

DOMU ZERO 1978 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約3.98m 全幅約1.77m エンジン 変速機: DOHC 6気筒 2.8L 145HP(日産L28)

横置きミッドシップ配置 5段自動変速

性能: 最高速240km/h データーベースで童夢 零 (ゼロ)のミニカー検索

童夢 零 (ゼロ) 日本 1978年

レーシングカー コンストラクターとして活動していた林みのる氏がスポーツカー開発プロジェクトを1975年に立ち上げ、当時の業界を代表する一流のメンバーが参加して開発されたのが童夢 零でした。1978年のジュネーヴ モーターショーで日本初のスーパーカー 童夢 零が公開されました。日本の無名メーカーが発表した車ながらその意欲的なデザインが評判となり、販売価格が公表されていないのに購入予約があったそうです。

「世界一車高が低い車」という開発目標でデザインされたボディは、ウエッジシェイプの平面的なデザインで車高は980㎜でした。目標は達成されましたが、さすがにこの車高では室内は狭かったようです。リトラクタブルヘッドライトと前方に立ち上がるシザース式ドアなど当時のスーパーカーの定番アイテムを採用していましたが、童夢 零は窓やインテークのグラフィック的な処理などオリジナル性の高いセンスの良いデザインだったと思います。

モノコックのシャーシにFRP製ボディ、サスペンションは前後ともダブルウィッシュボーン/コイルでした。エンジンは日産のL28型(6気筒2.8L 145HP)をミドシップ搭載していました。ドア後方にある黒いインテーク(左側2個/右側1個)はエンジン冷却用で、同じようなボディデザインのランボルギーニ カウンタック同様にエンジン冷却には苦労したようです。

童夢 零は市販化に向けて各種テストが行われたようですが、国内では運輸省の型式認定取得が難しく、アメリカで型式認定するべくアメリカの法規に合わせた童夢 零 P2が1979年に開発されました。(実車画像→ 童夢 零 P2) その後プロトタイプ レーシングカー童夢 零 RLによるルマン参戦が決まり、その開発の為に童夢 零の市販化は中止となったようです。ちなみにその後も国産スーパーカー(日産 MID4など)が開発されましたが、1989年のホンダ NSXが最初に市販された国産スーパーカーとなりました。

ミニカーは2008年に発売されたエブロ製です。エブロは田宮模型の設計者が興したMMP社のブランドで、新旧の国産車を中心にモデル化していました。(MMP社は2024年に破産しました) この童夢 零はプロポーションはもちろん細部もリアルに再現され、とても素晴らしい出来ばえでした。室内も良く再現してあり、シフトレバーがドライバー右側にあることが分かります。スムーズに動作するリトラクタブルヘッドライトとシザース式ドアの開閉ギミックは秀逸な出来ばえでした。このようなギミックは高度な型設計技術が必要で、どこでも出来るものではありません。ただしドアのヒンジ部分はプラスチック製で強度がないので、開閉を行う際には必要以上の負荷をかけないよう注意が必要です。 以下はフロント(リトラクタブルヘッドライト開閉)/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

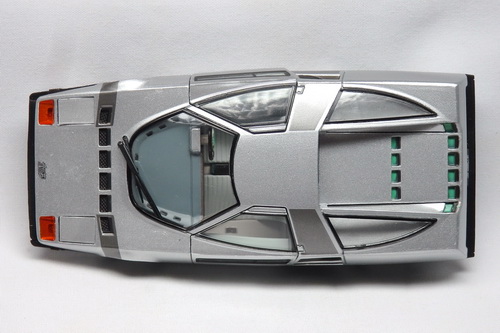

以下は俯瞰/床下の画像です。床下部分もサスペンションやエンジンがリアルに再現してあり、とても凝った作りでした。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

童夢 零が登場したのは1970年代に起こったスーパーカーブームの終わり頃でしたが、童夢 零は絶大な人気がありラジコン、プラモデル、ミニカーなどが非常にたくさん発売されました。ちなみにこれらの玩具のライセンス収入で童夢はルマン参戦の資金が賄えたようです。童夢 零の当時物ミニカーとしてはトミカ、トミカ ダンディ、シンセイ、永大グリップ、トミカの物を流用したカドーなどがありました。その中で一番出来が良かったのはトミカ ダンディの1/40でした。以下は1978年に発売されたカドー 製の 童夢 零 (1/43 型番 9)の画像です。カドー ブランドで販売された物ですが、基本的にはトミカ ダンディと同じ物でした。 40年以上前のミニカーですから上記のエブロ製と比較することにあまり意味はありませんが、全体的な雰囲気はエブロ製に引けをとらない良い出来ばえで、当時のミニカーとしてはかなりレベルの高い出来ばえでした。こちらはライトとドアだけではなくリアカウルも開閉してエンジンが再現されています。縮尺が1/40なので全長101㎜で、上記のエブロ製よりすこし大きいです。フロントやリアの緑色の破線ラインは、添付されていた紙シールを張り付けています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント(リトラクタブルヘッドライト開閉)の画像とリア/リアパネルを開いたエンジンルームの画像です。(画像のマウスオーバーやタップで動画がスタートします)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1589

CAR TRANSPORTER DIAPET 1978? JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

カートランスポーター ダイヤペット 日本 1978?年

キャリアカー(又はカートランスポーター)とは車を運ぶトラックのことですが、単に荷台に車を載せられるだけではキャリアカーと呼びません。荷台に車両を積載する専用設備が備えられているものがキャリアカーで、ベルトやワイヤーで荷台に車を簡易的に固定しただけではキャリアカーと呼びません。キャリアカーの用途は新車および中古車の商品車輸送と個人の車の輸送で、主に軽自動車から2トンクラスのトラックまでが対象です。なお1台しか車を載せられないトラックでも、専用の積載用設備を備えていればキャリアカーと呼びます。(自動車ディーラのサービスカーやJAFのロードサービスカーなどが該当します)

車を積載する方法としては昇降用のテールゲートリフターを使うものや、荷台を斜めに傾けて荷台後部にスローブ(道板)を渡して荷台まで自走させるものがあります。(なお自走できない場合はウインチで引き上げます) 荷台を傾ける方法としては荷台そのものに昇降機能がある物と、トラック車体全体を油圧ジャッキで持ち上げる物があります。荷台上には輪止めが備えてあり、車輪を固定するようになっています。

ミニカーは1978年に発売されたダイヤペット製です。上下2段の荷台を持つ大型カートランスポーターをモデル化しています。トラクターはアメリカのCOE(CAB OVER ENGINE)型トラクターに似せてありますが、このように小さなフロントウィンドーを持つトラクターが見当たりませんので、このトラクターはダイヤペットの創作のようです。(トラクターの後方の箱はスリーパー(居住兼寝室)を再現しています。全長420㎜/重さ1.4㎏の大きなミニカーで、1/40サイズのミニカーが5台積載できます。トラクターが創作とはいえ、いかにも実在するカートランスポーターらしいリアルな造形で迫力があるので、あまり商用車を買わない私も思わず買ってしまいました。(当時の定価は3800円で、これは当時のダイヤペット4台分ほどで内容から考えると割安でした) トラクターとトレーラーとの連結は実車同様にトラクター後部のカプラーにトレーラー前部のキングピンをスライドさせて接続する方式となっています。連結はキングピンを押し込むだけで、分離はトラクター側の脱着レバーを押してロックを外します。ドアとキャブが開閉できるギミック付きで、キャブの下にはエンジンが再現されています。また前輪が操舵できるようにもなっています。以下はトラクターの拡大画像(前輪操舵ギミック)とキャブを開いたエンジンルーム/室内の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

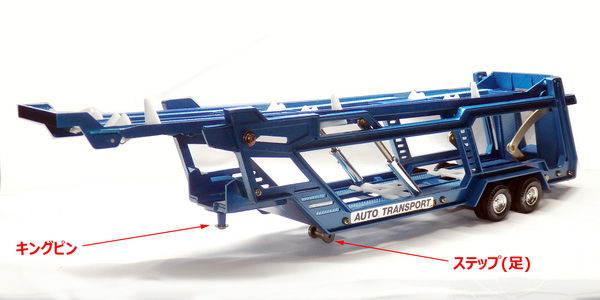

以下はトレーラーの拡大画像です。トレーラーは後方の積載用のスロープ(道板)が可動し、車を乗せる床面には前後に位置を調整できる白い樹脂製の輪止めが付いています。先端にはトラクターと連結するキングピンがあり、トレーラー単体での車体保持用の引き込み可能なステップ(足)も付いてます。(画像のマウスオーバー又はタップで簡易GIF動画がスタートします)

以下は車両を積み込む作業を再現した簡易動画です。まず後方に装備されたスロープ(道板)が引き出され、トラクターの上段が後方に傾きます。次に後方から車両が自走してトラクター上段に移動し、上段の積載が終わると上段が元の位置に上昇します。以後はトラクター下段に車両が自走して積載され、スロープが引き込まれます。積載しているミニカーは同じダイヤペット製の日産 ブルーバード (610) U、ブルーバード (610) U ハードトップ、ブルーバード (810) ハードトップ、ブルーバード (510) セダン、ブルーバード (510) SSS クーペでいずれも1960-70年代のモデルです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=2054

GM PONTIAC FIREBIRD TRANS AM 1979 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約5m 全幅約1.8m エンジン 変速機: V型8気筒 6.6L 188HP 3段自動変速

性能: 最高速180km/h データーベースでポンティアック ファイアーバードのミニカー検索

GM ポンティアック ファイアーバード トランザム アメリカ 1979年

GM ポンティアッ ファイアーバード 2代目が1970年に登場しました。先代同様に2代目もシボレー カマロの兄弟車で、大きなBピラーを持つクーペスタイルに変わりました。安全基準が強化されたことで、オープン仕様のカブリオレがなくなりました。エンジンは標準で6気筒4.1L、中級グレードのエスプリとフォーミュラーのV型8気筒5L/5.8L/6.5L、最上級の高性能版トランザムのV型8気筒6.6L/7.5L(372HP レース仕様540HP))などがありました。このV型8気筒7.5L(455CI)エンジンはマッスルカー時代の最強のエンジンでした。(実車画像→ ポンティアック ファイアーバード 1971)

1974年のマイナーチェンジで、安全基準に対応した大型バンパーが採用されシャベルノーズと呼ばれる傾斜したフロントに変わり、テールライトが幅広のデザインに変わりました。1975年にリアウィンドーがラップラウンド式の大きなものに変わりました。1976年にポンティアック 50周年記念モデルとして黒ボディに金色のアクセントが付いた特別仕様車が登場しました。(実車画像→ ポンティアック ファイアーバード 1974)

1977年のマイナーチェンジでヘッドライトが角形4灯式に変更されました。1979年にフロントのデザインが変更され、ヘッドライトが独立した角形4灯式になりました。(実車画像→ ポンティアック ファイアーバード 1977) 1980年に排ガス規制の強化で5L以上の大排気量エンジンが廃止され、1982年にファイアーバード 3代目にモデルチェンジしました。

ミニカーは2007年に発売されたヤトミン製です。1979年型にはボンネットにファイアーバード(火の鳥=不死鳥)のイラストを大きく描いた実に印象的なモデルがあり、ミニカーはこの車のTバールーフ仕様をモデル化しています。ヤトミンのアメリカ車の1/43シリーズは定価1500円程と安価ながら、結構良く出来ていました。このファイアーバードも1977年のマイナーチェンジで採用されたフロントやテールライトの造形が良く再現されていて、ボンネットのファイアーバードのイラストも綺麗です。このイラストが付いた1/43のファイアーバードが欲しかったので気に入っています。色違いで黒のボディに金色のイラストもありました。ファイアーバード 2代目のミニカーはウェリー(WELLY)の1/18、アーテル(ERTL)の1/18、フランクリン ミントの1/24、グリーンライトの1/24と1/64、マッチボックス、ジョニーライトニングの1/64、ブッシュの1/87、国産ではサクラの1/43、トミカの1/68、ダイヤペットの1/53などたくさんあります。 以下はフロント(ファイアーバード イラスト拡大)/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1979年に発売されたサクラ製の当時物 世界の名車シリーズ GM ポンティアック ファイアーバード 1977 (1/43 型番2)の画像です。1977年式をモデル化していますが、肝心のフロントの角形4灯式ヘッドライトの造形がいま一つなのであまり良い出来ではありません。ただ1970年代当時の国産ミニカーとしては結構良く作ってありました。当時アメリカ車のミニカーは少なかったので、その点では貴重なミニカーでした。ボンネット/ドア/トランクが開閉するギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。これもボンネットにファイアーバードのイラストが表示されています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2021年に発売されたデアゴスティーニのアメリカンカー コレクションのポンティアック ファイアーバード トランザム 1977 (1/43 No.3)の画像です。これも1977年式をモデル化しています。メーカーは明記されていませんが、イクソが型番CLC412Nでほとんど同じような出来ばえの トランザム 1977をモデル化していますので、それを流用していると思われます。(ただしイクソのCLC412Nの方が後から発売されていますが) プロポーションが良く、角形4灯式ヘッドライトが少し小さめなのがいまひとつですが、実車の雰囲気は良く再現されていました。特にボンネットのファイアーバードのイラスト、TRAN SAMのロゴ、各部のモールの全てが金色のタンポ印刷で処理されていて、タンポ印刷技術の進歩で細部のリアリティが向上していました。なお室内のインパネのメーターもタンポ印刷で処理しているのですが、私が購入したこれは印刷位置が右斜め上に少しずれています。(室内の印刷ずれは目視チェックで見逃す可能性が高いのでしょう) 定価が2000円ほどの安価なミニカーとして想定していたより良い出来ばえでしたので、このシリーズは気に入ったものを今後も購入するつもりです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント(ファイアーバード イラスト拡大)/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=383

VOLKSWAGEN JETTA 1979 GERMANY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.27m 全幅約1.6m エンジン 変速機: 4気筒 1.5L 70HP 4段変速

性能: 最高速156km/h データーベースでフォルクスワーゲン ジェッタのミニカー検索

フォルクスワーゲン ジェッタ ドイツ 1979年

フォルクスワーゲン ジェッタはゴルフのノッチバックセダン版で1979年に登場しました。ゴルフより上級な車で、北米市場やハッチバックを好まない保守層向けに2ドアと4ドアが設定され、ヘッドライトは角形に変えてありました。リアに追加されたトランクはこのクラスでは最大の容量でした。(トランクを後付けしたのが明らかに分かりますので、デザイン的にはいまひとつですが) エンジンはゴルフとほぼ同じ4気筒1.1L」/1.3L/1.5L(70HP)/1.6Lエンジン、4気筒1.6Lディーゼルエンジンが設定され、4段変速 最高速156km/h(1.5L)の性能でした。

北米市場ではゴルフはラビットという名前で販売されていたのですが、ラビットよりジェッタのほうが良く売れました。北米市場向けに1981年に設定されたジェッタ GLIは4気筒1.8L(90HP)エンジンを搭載し5段変速で最高速172km/hと高性能で、この車が主力モデルとして売れたそうです。1984年にジェッタ 2代目にモデルチェンジしました。総生産台数は約57万台でした。

ミニカーは1979年に発売されたドイツのシャバック製です。シャバックはシュコーの販売代理店で、シュコーが1976年頃に倒産した後でシュコーのミニカー事業を引き継ぎました。そんなわけでシャバックはシュコーに良く似た作風で出来ばえもほとんど同じようなレベルでした。このジェッタもシュコーにそっくりの作風で良く出来ていました。ドア/トランクが開閉するギミック付きです。なおシャバックは2006年には復活したシュコーに逆に買収され、現在はシュコーの航空機モデルを製作しています。ジェッタ 初代の当時物ミニカーはこれしか無いようです。当時物以外ではNEO(レジン製)が2ドアと4ドアをモデル化しています。 以下はフロント/リアの拡大画像とトランク開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1088

PORSCHE 935 TURBO 1979 GERMANY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.89m 全幅約2m エンジン 変速機: 空冷水平対向6気筒 2.9L ターボ 630HP 5段変速

性能: 最高速340km/h データーベースでポルシェ 935のミニカー検索

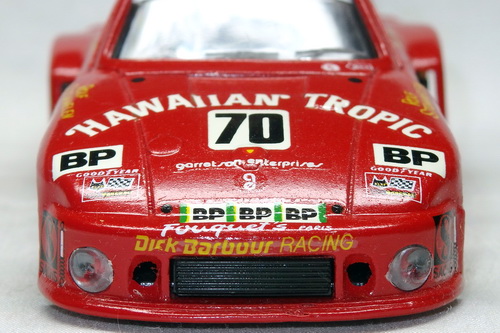

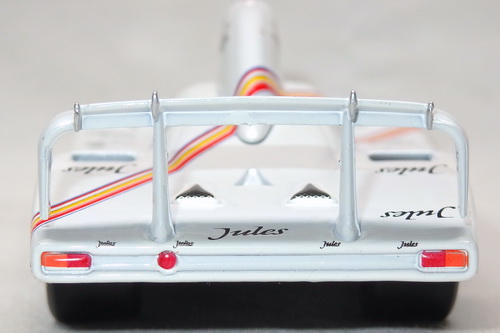

ポルシェ 935 ターボ ドイツ 1979年

1976年にメイクス チャンピオンシップがグループ5(生産車ベースで大幅に改造したシルエット フォーミュラ)規格で行われることに変わりました。ポルシェはグループ4(WRCカー)、グループ5、グループ6(プロトタイプ スポーツカー)に対応したポルシェ 934、935、936を開発しました。935は930ターボをベースにして大幅な改造を施したグループ5のレースカーでした。空力向上の為ヘッドライトをチンスポイラーに組込んで下げたノーズと、大きなFRP製オーバーフェンダー/リアスポイラーが935の特徴でした。エンジン排気量は最低重量の点で有利になる4Lクラスに収める為、ターボ係数1.4を掛けて4Lとなる2857ccとし、その出力は560HPでした。

ポルシェ 935のデビューは1976年のムジェロ 6hで、初戦から優勝しました。その後もグループ6の936とともに優勝を重ね、1976年ルマンでは936が優勝し935が4位となり、両車ともそのクラスのメイクスチャンピオンとなりました。1977年にはエンジンをツインターボ化して630HPにパワーアップし、さらに圧倒的な強さを発揮するようになりました。1977年のルマンでは936が優勝し、935が3位となりました。1977年のメイクスチャンピオン(グループ5)もポルシェが獲得しました。

1978年にはレギュレーションの緩和で、前後オーバーハングの拡大が可能となり、ロングノーズ/ロングテールで排気量を3.2L(950HP)に拡大した935/78が登場しました。935/78はその外観から「モービイ ディック(小説「白鯨」に登場する巨大な白いマッコウクジラの名前)」と呼ばれました。935は1979年のルマンで1.2.3位を独占するなどあまりに強くなりすぎた為、シルエット フォーミュラの人気は低迷しました。その為ポルシェは935の新規販売を自粛するようになり、有力チームが自身で935の改良を行うようになり、クレーマーレーシング製の935Kといったモデルが登場しました。935と936の活躍で1978年と1979年のメイクスチャンピオンをポルシェが獲得しました。

ミニカーは1980年に発売されたソリド製の当時物です。1979年ルマンで2位となった#70をモデル化しています。(優勝車は#41) 40年以上も昔のミニカーですから、現在のようにワイパーやミラーなどの細部は再現していませんが、プロポーションが良く実車の雰囲気がうまく再現されていました。当時のミニカーはデカールの一部を貼った状態で販売されていたので、残りのデカールは自分で貼るものでした。(特にこのミニカーのホイールのデカールは貼るのが面倒でした) 当時の日本はスーパーカーブームでしたので、ダイヤペット、トミカ、エーダイ グリップの1/28、バンダイのBEC43、サクラの世界の名車シリーズなどの国産ブランドからも多くの935のミニカーが発売されました。当時物以外ではミニチャンプス、エブロ、京商、カルツォ、スパーク(レジン製)などたくさんモデル化されてます。936のミニカーはトミカやソリドの当時物があり、当時物以外ではミニチャンプス、トロフュー、イクソ、スパーク(レジン製)などでモデル化されてます。 以下はフロント/リアの拡大画像です。画像では分かり難いですが、室内にはロールケージが付いています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1981年に発売されたソリド製の当時物 ポルシェ 935 ターボ クレーマー ニュルブルクリング 1978 (1/43 型番1709)の画像です。1978年のニュルブルクリングに参戦したクレーマーレーシングの#2(結果はリタイア)をモデル化しています。上述した型番1032と同じ物ですが、鮮やかな緑色のヴァイラント(VAILLANT:ドイツの空調器機メーカー)カラーとなっていました。これもデカールを貼るのに手間がかかりました。こちらは大人のマニア向けの限定品でしたので、ドアミラーが追加されていて上記の935より高価でした。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1979年に発売されたサクラ 世界の名車シリーズの当時物 ポルシェ 935 (1/43 型番5)の画像です。当時のスーパーカーブームに乗じて発売されたサクラ 世界の名車シリーズの1台で、当時としては珍しい1/43サイズで、当時のミニカーとしてはかなりリアルに出来ていました。フロントパネル/ドア/リアパネルが開閉するギミック付きです。室内は単座のバケットシート、リアパネル下には簡単な造形ながら水平対向エンジンが再現されていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/フロントパネルを開いた画像とリア/リアパネルを開いたエンジンルームの画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2021年に発売されたアシェット製のルマンカー コレクションのポルシェ 935/78 'モービイ ディック' #43 ルマン 1978 (1/43 No.66)の画像です。メーカーはスパークで、1978年ルマンで8位となった#43をモデル化ししています。前後オーバーハングが拡大された935/78でそのフロントの顔付をみると、'モービイ ディック'と呼ばれた理由が分かります。大きなオーバーフェンダーとリアスポイラーなど実車の雰囲気がうまく再現されていて良く出来ていました。レーシングカーらしい簡素な室内もリアルに再現されていました。ルマンカー コレクションは1976年と1977年ルマンに参戦した935もモデル化しています。このルマンカー コレクションはカラーリングやスポンサーロゴが実車に即してリアルに再現されていました。(実車画像→ ポルシェ 935/78 ルマン 1978) ( (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2019年に発売されたアシェット製のルマンカー コレクションのポルシェ 936/81 #11 ルマン 1981 (1/43 No.15)の画像です。メーカーはスパークで、1981年ルマンで優勝した#11をモデル化ししています。936はグループ6規格のレースカーで、オープンカーとなっていました。エンジンの上にある大きなエアインテークやリアスポイラーなど実車の雰囲気がうまく再現されていて良く出来ていました。簡素なコクピットもそこそこリアルに再現されていました。これもカラーリングやスポンサーロゴが実車に即してリアルに再現されていました。(実車画像→ ポルシェ 936/81 ルマン 1981) (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

ポルシェ 936のミニカー→ データーベースでポルシェ 936のミニカー検索

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1767

ページ « 前へ 1...233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ...373 次へ »

当サイト掲載記事の無断転載を禁じます。

Copyright(C) 2004-2025 MINIATURECAR MUSEUM All rights reserved.