ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

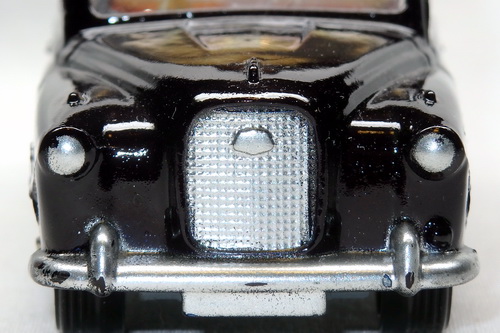

AUSTIN FX4 TAXI 1960 UK

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.57m 全幅約1.74m エンジン 変速機: ディーゼル 4気筒 2.2L 54HP 3段自動変速

性能: 最高速95km/h データーベースでロンドン タクシーのミニカー検索

オースチン FX4 タクシー イギリス 1960年

初代のロンドンタクシー オースチン FX3の後を引き継いだのがFX4で、1958年に登場しました。FX3同様のセパレートフレーム構造ながら、コーチビルダーのカーボディーズ社が担当したボディは近代的になりました。ドアが付いた運転席の左側は依然として荷物スペースでしたが、暖房や照明が付けられて室内の乗り心地は向上しました。初期のFX4DはBMC製の4気筒2.2L(54HP)ディーゼルエンジンを搭載し、3段オートマティックで最高速95km/hの性能でした。

1961年にオースチンの2.2Lガソリンエンジンとマニアル ミッションを搭載したFX4Gが追加されましたが、経済的なディーゼルエンジンのFX4Dが主流でした。オースチンはFX4のライセンスをカーボディーズ社に譲渡し、1982年からはカーボディーズ社のブランドで改良されたFX4Rに発展しました。FX4Rにはローバー製の2.2Lディーゼルエンジンが採用され、5段変速機やパワステなどの最新装備が搭載されていました。

その後カーボディーズ社はタクシー総合管理会社LTI(ロンドン タクシー インターナショナル)社の一員となり、LTIからは1985年にFX4S、FX4Qが登場しました。1989年には日産製の2.7L(86HP)ディーゼルエンジンを搭載しサスペンションを改良した最終型のフェアウェイが登場しました。フェアウェイは約55000台が生産され1997年に生産中止となり、後継車のTX1が登場しました。(実車画像→ LTI TX1) TX1は2002年にTX2に発展し2007年にはその後継車のTX4が登場しました。(有名なFX4の名前と合わせる為に、TX3は意図的に飛ばされたようです) (実車画像→ LTI TX4) 2018年には最新型のTX5が登場しました。

ミニカーは1960年に発売されたコーギー製の当時物ですが、画像のミニカーはそのビンテージ物ではなく、1971年に再生産された物なのでホイールがフリーホイール仕様になっていました。元々は1960年代に作られたミニカーですので素朴な出来ばえでしたが、実車の雰囲気がうまく再現されていました。発売当時としては良く出来たミニカーだったと思います。またこのレトロな感じがFX4の雰囲気に良く合っていました。コーギーは最近でもイギリスを象徴する車としてFX4を1/36や1/32でモデル化していて、各種の記念品やセット物が非常にたくさんあります。約40年間も生産された有名なロンドンタクシー FX4のミニカーは新旧たくさんあります。コーギー以外ではディンキー、スポットオン、ポリトーイの1/25、ミニチャンプスの1/18、トミカ、イクソ、オックスフォードなどがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=784

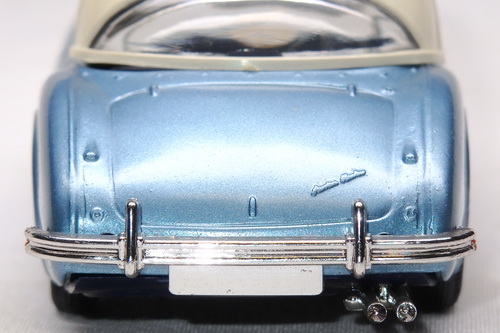

AUSTIN A60 CAMBRIDGE 1961 UK

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.43m 全幅約1.6m エンジン 変速機: 4気筒 1.6L 61HP 4段変速/3段自動変速

性能: 最高速130km/h データーベースでオースチン ケンブリッジのミニカー検索

オースチン A60 ケンブリッジ イギリス 1961年

1952年にオースチン グループはモーリスと合併しBMC(ブリティッシュ モーター コーポレーション)となりました。当時のオースチンにはA40 サマーセット(4気筒1.2L)、A70 ヘレフォード(4気筒2.2L)、プリンセス リムジーン(6気筒4L)などがあり、A40 サマーセットの後継車としてA40 ケンブリッジ(初代)が1954年に登場しました。A40 ケンブリッジは4ドアセダンの小型車で、4気筒1.2L(42HP)エンジンを搭載し、4段変速で最高速110㎞/hの性能でした。(実車画像→ オースチン A40 ケンブリッジ)

1954年にA40 ケンブリッジのボディに4気筒1.5L(50HP)エンジンを搭載したA50 ケンブリッジ(2代目)が登場しました。最高速が119㎞/hに向上し、デラックス仕様にはヒーターやカーペットなどが装備され、ラジオと時計がオプション設定でした。A50 ケンブリッジは日本の日産でダットサン 112型としてライセンス生産されました。

1957年にエンジンを51HPにパワーアップし、リアウィンドーを大きくするなど外観を少し変更したA55 ケンブリッジが登場し、A55をベースにした商用車(1/2t ピックアップと1/2t バン)が設定されました。1959年にサイズを拡大しピニンファリーナがデザインしたボディに変更したA55 ケンブリッジ MK IIが登場しました。この車はモーリス オックスフォードの姉妹車でもありました。1960年にエステート仕様のカントリーマンが追加されました。(実車画像→ オースチン A55 ケンブリッジ MK II)

1961年に4気筒1.6L(61HP)エンジンを搭載した、A60 ケンブリッジが登場しました。デザインは先代のピニンファリーナのデザインを継承していましたが、テールフィンは小さくなっていました。3段自動変速機が設定され、最高速130km/hの性能でした。1962年に4気筒1.5L(40HP)ディーゼルエンジンが追加されました。後継車のオースチン 1800が1964年に登場した後も、1969年まで生産され総生産台数は約28万台でした。

ミニカーは2004年に発売されたバンガーズ製で、A60 ケンブリッジをモデル化しています。バンガーズは老舗コーギー傘下のブランドで、往年のコーギーを思わせる作風のミニカーを作っています。このA60 ケンブリッジも実車に即したカラーリングでプロポーションが良く、実車の雰囲気が実にうまく再現されていました。エッチングメタル製のワイパー、フェンダーミラー、室内インパネなどの細かいところもリアルに仕上げてありますが、ヘッドライトにラインストーン(ダイヤカットガラス)を使用しているのは往年のコーギー流です。このキラリと光るラインストーンのヘッドライトはリアルではないのですが、ミニカーの造形としては魅力があります。(コーギーのミニカーは子供のころから慣れ親しんできたので、私はコーギー流の造形を好ましく感じるのです) これ以外のケンブリッジのミニカーは、コーギーの当時物 A50 1/46、マッチボックスの当時物 A50 1/64?、オックスフォードのA60 1/76などがあります。 以下フロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=2047

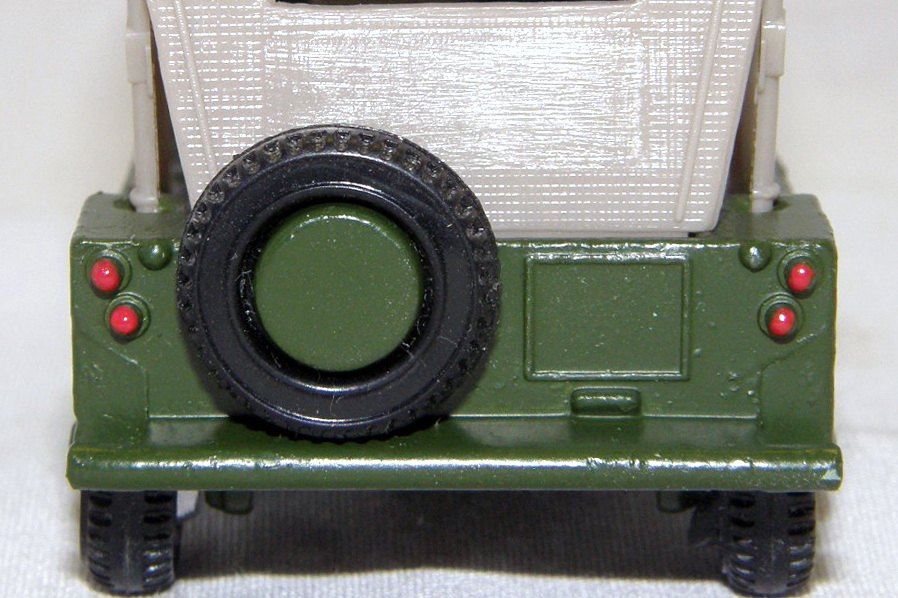

AUSTIN SEVEN (MINI) COUNTRYMAN 1962 UK

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約3.3m 全幅約1.41m エンジン 変速機: 4気筒 848cc 34HP 4段変速

性能: 最高速112km/h データーベースでミニ エステート/バン/ピックアップのミニカー検索

オースチン セブン (ミニ) カントリーマン イギリス 1962年

前述したミニのエステート(ワゴン)仕様であるオースチン セブン カントリーマンとモーリス ミニ マイナー トラベラーは1960年に登場しました。エステートより少し前に発売されていたホイールベースが104㎜(全長が245㎜)長い商用バンをベースにしており、リアには上下又は観音開きのドアがついていました。上級仕様車には、後部の荷室部分とリアドアに木製の飾り板が付いていました。これはアメリカ車のワゴンなどで見られる高級車風の飾りでした。

業務用として商用バンとピックアップトラックがあり、どちらもロングホイールベースでした。リアクォーターウインドウが無いパネルバンはイギリスでは税金が安くなるそうで、パネルバンが乗用的な使われ方もしたようです。1969年にミニの高級版としてクラブマンが登場し、1970年にカントリーマンとトラベラーはクラブマン エステートに切り替わりました。

ミニカーは、2015年に発売されたアシェット製 国産名車コレクションで、メーカーはイクソです。横バーが目立つオースチンのフロントグリルとエンブレムなどが結構きちんと作ってあり、まずまずの良い出来ばえでした。ただボディ後部の飾り板を塗装ではなく別パーツにすれば、ぐっとリアルになるのですが、そこは今一つでした。ミニのバンやエステートの当時物ミニカーは、ディンキー、コーギー、スポットオンのイギリス老舗ブランドがそれぞれ数種類をモデル化していたので、当時の人気ぶりが伺えます。最近の物では、エブロ、京商(1/18)、バンガーズ、オックスフォード、ホンウェルなどでたくさんモデル化されています。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1966年に発売されたディンキー(英)製のモーリス ミニ マイナー バン RAC サービス (1/43 型番273)の画像です。RACはRoyal Automobile Club(イギリス王立自動車クラブ)の略称で、日本のJAFのような組織です。プロポーションが良く、当時のミニカーとしては良い出来ばえでした。観音開きのバックドアが開閉するギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リア(バックドア開閉)の拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は上記のバリエーションで1966年に発売されたディンキー(英)製のモーリス ミニ マイナー バン AA サービス (1/43 型番274)の画像です。AAはThe Automobile Association(イギリス自動車協会)の略称で、AAも日本のJAFのような組織です。観音開きのバックドアが開閉するギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1772

AUSTIN HEALEY 3000 MK III 1963 UK

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4m 全幅約1.54m エンジン 変速機: 6気筒 2.9L 148HP 4段変速

性能: 最高速193km/h データーベースでオースチン ヒーレー 3000のミニカー検索

オースチン ヒーレー 3000 MK III イギリス 1963年

前述したオースチン ヒーレー 100は1959年に6気筒2.9L(124HP)エンジンを搭載したヒーレー 3000にモデルチェンジしました。古典的なラダーフレームに2+2座(BT7)又は2座(BN7)のオープンボディという基本構造はそのままながら、シャーシを強化しフロントにはディスクブレーキが採用され、最高速は182km/hと高性能でした。室内や装備が豪華になったのでヒーレー 3000は「ビッグヒーレー」と呼ばれ、ほとんどがアメリカ市場に輸出されました。ワイヤースポークホイール、脱着可能なハードトップ、ヒーター、ツートンカラーなどのオプション設定がありました。

1961年にエンジンを132HPにパワーアップしたMK IIとなりました。1963年にはMK IIIに発展しエンジンは148HPまで強化され、最高速は193km/hまで向上しました。1963年からWRCにワークスで参戦し、ラリーでも活躍しました。ヒーレー 3000は1967年まで生産され、総生産台数は約4.2万台でした。ヒーレーは1972年にBMC(オースチン)との契約が終了し、ヒーレー スプライト MK IIが最後のモデルとなり、オースチン ヒーレー ブランドは終わりました。

ミニカーは1985年に発売された初期のビテス製です。1963年式の3000 MK IIIで2+2座のハードトップ仕様をモデル化しています。実車の雰囲気がうまく再現されていて、フロントグリルや室内などの細部も当時のミニカーとしては良く出来ていました。(ボンネット上のエアインテークが控え目で目立たないのが今ひとつでしたが) これ以外のビッグヒーレーのミニカーは、これと同じ型を使っていると思われる最近のビテス(サンスター傘下)、コーギー、京商の1/18、オートアートの1/18、バンガーズ、オックスフォード、スパーク(レジン製)のレース仕様などがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1990年に発売されたコーギー製のオースチン ヒーレー 3000 MK I (1/43 型番D735)の画像です。この型番がDから始まるコーギーのミニカーは1950-60年代のクラシックカーを昔のコーギー風の作風でモデル化したマニア向けのシリーズでした。メッキパーツのヘッドライトなどレトロな作風ながら、実車の雰囲気がうまく再現されていて当時としては良い出来ばえでした。(これもボンネット上のエアインテークが目立ちませんが) これは幌を立てた状態ですが、幌を閉じたものやハードトップ仕様もありました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=875

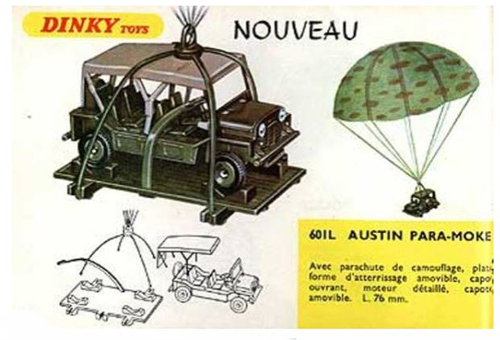

AUSTIN MINI MOKE (PARA-MOKE) 1964 UK

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

オースチン ミニ モーク (パラ モーク) イギリス 1964年

ミニの派生車ミニ モークはミニのシャーシを使った多目的車でした。当初はジープのような軍用車を目指して開発され、パラシュートで降下可能な軽車両として試作車がイギリス軍に提案されました。しかしタイヤが小さい故の低い最低地上高とパワー不足のエンジンはオフロード走行に使えないとして採用されませんでした。そこでBMCは後席やキャンバストップをオプション設定として、安価な一般向け多目的軽作業車としてミニ モークを1964年に発売しました。4気筒848ccエンジン、変速機、タイヤなどのメカはミニと共通で、駆動方式は前輪2WDのみでした。

多分ミニのブランド力のおかげだと思いますが、ミニ モークは世界各国のリゾートで使用されるビーチバギーとして成功しました。イギリスでは1968年まで生産され、生産台数は約1.5万台でその1割がイギリス国内で販売されました。1968年以降はオーストラリアで生産されました。最低地上高を高めるためにホイールを10インチから13インチに変更し、1098ccエンジンを搭載したMK IIが設定されました。MK IIはオーストラリア陸軍に採用されるなど成功しました。オーストラリアでは1980年台まで生産され、その後はポルトガルで1990年代まで生産されました。ミニ モークの最終的な総生産台数は約5万台でした。

ミニカーはディンキー(英)製の当時物で1967年に発売されました。採用されなかったパラシュートで投下できる車両として試作された軍用車(PARA-MOKEと呼ぶようです)をモデル化しています。試作車なので一般市販した車とは少し感じが違っていますが、ミニカーは結構良く出来ていると思います。この型番601はミニ モークと車両を載せる車台とビニール製のパラシュートがセットになった物で、型番342でミニ モーク単体もありました。これ以外のミニ モークのミニカーとしては、ビテスとスパークがあります。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はパラシュート降下用の台座に載せた状態/パラシュートの画像です。そのパラシュート投下の様子がディンキーのカタログに記載されていましたので、その画像も載せました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は同じ型を使って1968年に発売されたオースチン ミニ モーク 「プリズナー」(1/40 型番106)の画像です。イギリスのTVドラマ「プリズナーNo.6」 (原題:The Prisoner)の劇中車で、プリズナー(囚人)が拉致された村でタクシーとして使用されたミニ モークをモデル化しています。(参照WEBサイト→ WIKIPEDIA 解説、劇中車画像) (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)