ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

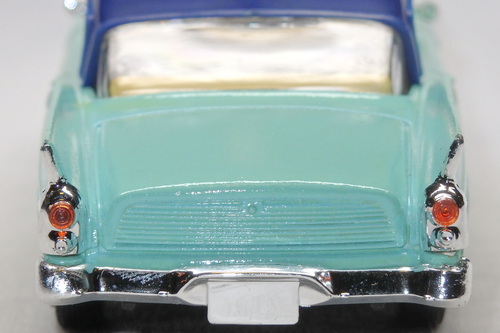

GM CHEVROLET NOMAD 1957 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約5.1m 全幅約1.9m エンジン 変速機: V型8気筒 4.6L 283HP 3段変速

性能: 最高速202km/h データーベースでシボレー ノマドのミニカー検索

GM シボレー ノマド アメリカ 1957年

GM シボレー ノマド 初代はシボレーの上級モデル ベルエアの2ドアワゴンとして1955年に登場しました。当時の標準的なワゴンよりもスタイリッシュなデザインは、1954年にコンセプトカーとして発表されたスポーツカーのようなワゴンのコンセプトカーをベースにしていました。(実車画像→ シボレー ノマド コンセプト 1954) ノマドのフロントの造形はベルエアそのままでしたが、ルーフやリアエンドの造形はコンセプトカーのイメージを残していました。ノマドはその独特のデザインで販売店のショールームに人を呼び寄せる車「Halo Model」(人寄せパンダの意) という位置付けでもありました。ノマドのポンティアック版としてフロントグリルの意匠が異なるポンティアック サファリがありました。

V型8気筒4.3L(162-195HP)エンジンを搭載し3段変速で最高速187km/h(195HP)の性能でした。1956年にベルエアのモデルチェンジに合わせてフロントグリルが変更されました。1957年にはエンジンが4.6Lに拡大され、燃料噴射方式の高性能版(283HP)もオプション設定されました。ただこの頃になると目新しさがなくなって販売は低調になりました。1958年にノマド 2代目がベルエア 2代目をベースにした4ドアステーションワゴンとして登場しました。(実車画像→ シボレー ノマド 1960)

ミニカーは2007年頃に発売されたヤトミン製のビンテージ アメリカ車シリーズの1台です。ノマドの1957年式をモデル化しています。のビンテージ アメリカ車シリーズは定価1400円の安価なミニカーでしたが、このノマドは特徴的なルーフとリアエンドのデザインがうまく再現されていて良く出来ていました。この当時のアメリカ車に多用されていたクロームモール類も値段相応にうまく再現されていました。ノマド 初代のミニカーはフランクリンミントの1/43と1/24、ビテスの1/43、ホットホイールの1/64、オックスフォードの1/87などがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=386

FORD RANCHERO PICKUP 1957 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約5.1m 全幅約1.95m エンジン 変速機: V型8気筒 4.8L 205HP 3段手動変速

性能: 最高速120km/h データーベースでフォード ランチェロのミニカー検索

フォード ランチェロ ピックアップ アメリカ 1957年

フォードのピックアップの歴史概要をフォード F-150の解説に記載しました。そこで述べたようにデザインを重視したピックアップとしてフォード ランチェロ 初代が1957年に登場しました。フルサイズの乗用車のシャーシをベースにしていて、ボディの前半分は当時最新の乗用車フェアレーン 2代目と同じデザインで、ボディ後半に荷台を付けた構成でした。フェアレーンと同じオプションが設定され、上級車はフェアレーンのエンブレムもついていたようです。(実車画像→ フォード フェアレーン 2代目 1957)

エンジンは6気筒3.7L、V型8気筒4.8Lや高級車サンダーバードと同じV型8気筒5.8Lも選択できました。ピックアップの実用性を持つ乗用車として、新しい市場を開拓した車となりました。ランチェロがヒットしたことで、GMからもシボレー インパラをベースにしたシボレー エルカミーノ(EL CAMINO)が1949年に登場しました。(実車画像→ GM シボレー エルカミーノ 1959)

以下は2世代目以降の概要です。

1960年に2代目が登場 コンパクトカー ファルコンをベースにして小型化されました。

1966年に3代目が登場 ファルコンがベース 1年だけの短期のモデルでした。

1968年に4代目が登場 中型車トリノがベースとなり、大型化されました。

1970年に5代目が登場 先代と同じトリノがベースでした。

1972年に6代目が登場 先代と同じトリノがベースでした。

1977年に7代目が登場 トリノが製産中止となりLTD IIがベースとなりました。1979年に中型ピックアップの需要減少によりランチェロは生産中止となりました。なおシボレー エルカミーノも1987年に生産中止となりました。

データーベースでシボレー エルカミーノのミニカー検索

ミニカーは2007年頃に発売されたヤトミン製です。1950-1970年代の著名なアメリカ車を1/43でモデル化したシリーズ物の一つでした。このシリーズは安価でしたが、そこそこ良い出来ばえに仕上がっていました。このランチェロもプロポーションが良く、特徴的なサイドのクロームモールやフロントの顔つきなど押さえるべきところはきちんと押さえてありましたので、実車の雰囲気を知るには十分でした。(ただ細かいところは値段相応ではありましたが) ランチェロのミニカーはあまりありません。これ以外のランチェロ 初代ではホットーホイールの1/64があるようです。その他ではホットホイールの6代目とネオ(レジン製)の6代目/7代目があります。 以下はフロント/リアの拡大画像と荷台の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1932

FORD MERCURY TURNPIKE CRUISER 1957 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約5.36m 全幅約2m エンジン 変速機: V型8気筒 6L 290HP 3段自動変速

性能: 最高速 不詳 データーベースでマーキュリー ターンパイクのミニカー検索

フォード マーキュリー ターンパイク クルーザー アメリカ 1957年

1950年代前半のマーキュリーのラインアップにはカスタムとモントレーの2モデルがありました。1955年にモントレーの上級車としてモンテクレアが追加され、1956年にカスタムはメダリストに名前が変わりました。1957年にメダリストが廃止されたので、マーキュリーの標準モデルはモントレーになりました。同年には1956年に発表されたドリームカー 「マーキュリー XM ターンパイク クルーザー」のデザインを取り入れたターンパイク クルーザーが登場しました。1958年にはモンテクレアの上級車としてパークレーンが登場しました。(実車画像→ ドリームカー マーキュリー XM ターンパイク クルーザー 1956)

ターンパイク クルーザーは2年間だけ生産されたマーキュリーの最上級車で、2ドア/4ドアハードトップと後から追加された2ドアカブリオレがありました。マーキュリーとしていち早く4灯式ヘッドライトが採用されテールフィンと一体化した斜めのテールライトとジェット機の排気口のようなリアバンパーが特徴でした。ターンパイクとは高速道路のことで、この車の名前は当時整備されつつあった州間高速道路システムにちなんだものでした。当時としては最先端装備であった高速道路で車速を一定に維持するクルーズ コントロールを備えていましたので、そのような自動車の使い方を象徴した名前でもありました。エンジンはV型8気筒6L/6.3L、高性能版でV型8気筒7L(400HP)がありました。1959年に生産中止となり、後継車はパークレーンでした。(実車画像→ マーキュリー パークレーン 1959)

ミニカーはヤトミン製で2007年頃に発売されました。ヤトミンが1950-1970年代のアメリカ車をモデル化したシリーズの1台でした。このシリーズは定価1400円ほどの安価なミニカーでしたのであまり細かいところまでは仕上げられていませんが、実車の雰囲気は良く再現されていました。このターンパイク クルーザーもフロントグリルやテールフィンなどの特徴的なデザインがうまく再現してあり、値段以上に良く出来ていました。実車に即してリアシート背後のトランク上にエンブレムのような物が再現されていますが、これはトランク オーナメントと呼ばれる上級グレードを示すオーナメントらしいです。 これ以外のターンパイク クルーザーのミニカーはダンバリー ミントの1/24、アーテルの1/18、オックスフォードの1/87、M2マシンの1/64などがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=417

CHRYSLER NEWYORKER CONVRTTIBLE 1957 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約5.6m 全幅約2m エンジン 変速機: V型8気筒 6.4L 325HP 3段自動変速

性能: 最高速180km/h データーベースでクライスラー ニューヨーカーのミニカー検索

クライスラー ニューヨーカー コンバーチブル アメリカ 1957年

クライスラー ブランドの1950年代のラインアップは下位からウインザー、サラトガ、ニューヨーカー、インペリアルがありました。インペリアルは1955年から独立したブランドになったので、以後はニューヨーカーが最上級車となりました。1950年代後半にアメリカ車のフルサイズは2灯式ヘッドライトが4灯式ヘッドライトに変わっていきました。クライスラーも1957年式から4灯式ヘッドライトを採用し、当時の流行であった大型のテールフィンを持つ派手なデザインに変わりました。従来の2灯式ヘッドライトのスペースに4灯式ヘッドライトを押し込んだ独特のデザインは少しユーモラスでもありました。

1957年式のニューヨーカー 5代目は当時最大の排気量であったV型8気筒6.4L(325HP)ヘミエンジンを搭載していました。ヘミ(HEMI 半球の意)エンジンとは、半球型燃焼室でOHV方式の給排気バルブを持つクライスラーの高性能エンジンでした。同時期のGM キャディラックやフォード リンカーンはV型8気筒6Lエンジンを搭載していたので、当時のクライスラーはこの高性能ヘミ エンジンを売り物にしていたようです。1959年にフロント/リアの意匠を変更し、くさび形の燃焼室をもつV型8気筒6.8L(350HP)エンジン(ヘミではなくライオンハートと呼ばれた)に変わりました。1960年に6代目にモデルチェンジしました。(実車画像→ クライスラー ニューヨーカー 1960)

ミニカーは1984年に発売されたフランスのエリゴール製です。ニューヨーカーの最上級グレードのコンバーチブルをモデルしています。エリゴールの初期物はノレブ 初期のプラスチック製ミニカーの型を流用した物が多かったのですが、これもノレブ初期のニューヨーカー(型番47)の型を流用したダイキャスト製でした。オリジナルのノレブ製はプロポーションが良く実車の雰囲気をうまく再現していましたが、プラスチック製で無塗装なので安っぽく見えました。このエリゴール製は同じ型ですがダイキャスト製で塗装してあるので、見ばえはかなり良くなっていました。ただしフロントウインドーがかなり大きめでバランスがちょっと悪いですが。これ以外のニューヨーカーのミニカーはディンキーの当時物 1948年式、ヤトミンの1/18 1948年式、ダンバリーミントの1/24 1948年式/1957年式/1958年式などがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=437

STUDEBAKER SILVER HAWK 1957 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約5.1m 全幅約1.8m エンジン 変速機: V型8気筒 4.7L 275HP 3段手動変速

性能: 最高速200km/h データーベースでスチュードベーカーのミニカー検索

スチュードベーカー シルバーホーク アメリカ 1957年

スチュードベーカー社は1953年に発売したコマンダー/チャンピオンの失敗で経営不振となり、1954年に同じような経営状況にあったパッカード社と合併しました。合併後にスチュードベーカーのセダン系はデザインが古めかしく改変されました。先進的なデザインだったクーペ系のスターライナーもフロントグリルが追加され一般受けするデザインのホーク(HAWK) シリーズに変わりました。主力車種となったホーク シリーズにはピラーレス ハードトップのゴールデンホーク、スカイホーク、ピラー付クーペのパワーホーク、フライト(FLIGHT)ホークの4モデルがあり、それらはV型8気筒5.8L/4.7L/4.2L/3Lエンジンを搭載していました。

1957年にハードトップはゴールデンホーク、ピラー付クーペはシルバーホークの2モデルに統一されました。シルバーホークはゴールデンホークよりクロームモール類が少ないシンプルな外観でした。シルバーホークにはV型8気筒4.7L(275HP)エンジンを搭載し最高速200km/hの高性能版もありました。1959年にはシルバーホークだけが生産されるようになり、1960年にシルバーホークは単にホークと呼ばれるようになりました。1962年にグランツーリスモ ホークにモデルチェンジしました。(実車画像→ スチュードベーカー グランツーリスモ ホーク 1962)

ミニカーは1989年に発売されたソリド製です。ピラー付き2ドアクーペのシルバーホークをモデル化しています。1980年代に発売されたソリドの型番4000番台はクラシックカーのシリーズで、比較的安価ながら良く出来ていました。このミニカーでもシルバーホークが前述したスターライナーをベースにして、フロントグリルを追加したデザインであることがよく分かります。この追加されたフロントグリル、ピラー付きハードトップ、テールフィンなどがリアルに再現され、実車の雰囲気がうまく再現されていました。定価2000円と安価なミニカーでしたが、カラーリングが綺麗で室内も結構良く再現されていて、当時のミニカーとして良く出来ていました。これ以外のホークシリーズのミニカーはゴールデンホークがほとんどですが、マーキュリーの当時物、コーギーの当時物、ディンキー(英)の当時物、ヤトミン、マッチボックス ディンキー、シグネチャーの1/32、サンスターの1/18などたくさんあります。以下はフロントの拡大画像とリアの画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=455

サラブレッド期 ← ページ « 前へ 1...24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ...298 次へ »

当サイト掲載記事の無断転載を禁じます。

Copyright(C) 2004-2025 MINIATURECAR MUSEUM All rights reserved.