ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

PACKARD CARIBBEAN CONVERTIBLE 1955 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約5.52m 全幅約1.98m エンジン 変速機: V型8気筒 5.8L 275HP 2段自動変速

性能: 最高速179km/h データーベースでパッカードのミニカー検索

パッカード カリビアン コンバーチブル アメリカ 1955年

1950年代になると、次々と新型車を登場させて幅広い車種展開をするBIG3(GM、フォード、クライスラー)の資本力にパッカードは対抗できず次第に凋落していきました。1953年にはパッカードのボディ製造をおこなっていた関連会社がクライスラーに買収され、パッカードは自社でボディを製造することになりました。しかしあわてて作った生産ラインで不慣れな工員が作業したので、品質が低下し不具合が多発しました。この問題は徐々に改善されましたが、パッカードに対する信頼は大きく損なわれました。

1950年代には大衆車のGM シボレーやクライスラー プリムスがV型8気筒エンジンを搭載するようになり、パッカードも遅ればせながら新型V型8気筒6.1Lエンジン(310HP)を1954年に投入しました。しかしこの新型エンジンはあまり評判が良くなかったそうで、販売不振を改善出来ませんでした。そこで1954年に同じように落ち目になっていたスチュードベーカーと合併しました。しかし落ち目どうしの合併では結局再起することはできず、1958年にパッカード ブランドの自動車製造は終わりました。

ミニカーは2008年頃に発売されたシグネチャー製のクラシックカーシリーズの1台です。パッカード最後の最上級車であったカリビアン 1955年式をモデル化しています。シグネチャーのこのシリーズは1/32と中途半端な縮尺でしたが、そのサイズを生かしてボンネット/ドア/トランク開閉と前輪操舵などのギミック付きで、室内やエンジンもそこそこ再現してありました。このカリビアンもプロポーションが良く実車に即したカラーリングで、良く出来ていました。ボンネット/ドアが開閉し前輪操舵ができるギミック付きで、エンジンルーム内や室内などの細部もそこそこ再現してありました。これ以外のカリビアンのミニカーは、ヤトミンの1/18、フランクリン ミントの1/43と1/24などがあります。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

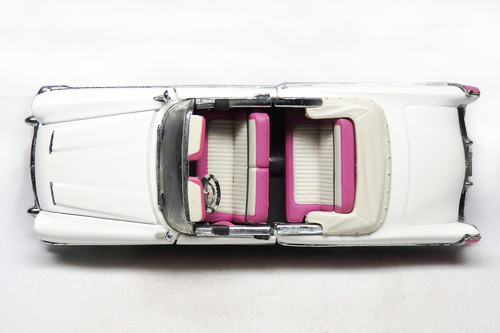

以下は俯瞰画像と床下/前輪操舵ギミックの画像です。なお前輪操舵はステアリングホイールと連動していません。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1990年頃に発売されたフランクリン ミント製のパッカード カリビアン コンバーチブル 1955 (1/43 型番UX55)の画像です。上記のシグネチャー製のカリビアンと同じカラーリングで良く似た出来ばえですが、こちらは1/43サイズ(全長128㎜)です。これも実車の雰囲気がうまく再現されていて良く出来ていました。ボンネット/ドアが開閉するギミック付きで、室内やエンジンルーム内の細部まで良く再現されていました。1/43サイズながら細部の仕上げは上記のシグネチャー製より優れていたので、フランクリン ミントの1/43の出来ばえが素晴らしかったことが良く分かります。フランクリン ミントの1/43は当時の1/43では最上級レベルの出来ばえでしたが、その分高価(当時の定価約1万円)でした。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリアの拡大画像です。1/43サイズながらエンジンルーム内の造形はシグネチャーの1/32よりもリアルに再現されています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は俯瞰画像と床下の画像です。床下の造形は排気管が塗装されているなど上記の1/32のシグネチャー製よりリアルな出来ばえです。ただし前輪の操舵は出来ませんが。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=458

MERCEDES-BENZ 300SLR (W196S) LE MANS 1955 GERMANY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.3m 全幅約1.74m エンジン 変速機: DOHC 8気筒 3L 300P 5段変速

性能: 最高速300km/h データーベースでメルセデス ベンツ 300SLRのミニカー検索

メルセデス ベンツ 300SLR (W196S) ルマン ドイツ 1955年

メルセデス ベンツ 300SLRは前述したレーシングカー W196をベースにしてスポーツカーレース用として開発されました。ホイールベースを延長しシャーシやボディはW196より大きくなっていました。エンジンは3Lに拡大され、耐久性を考慮して出力はW196よりややデチューンした300HPでしたが 最高速度は300km/hを越えていました。300SLRの初戦は1955年のミッレ ミリアで、1、2フィニッシュで優勝しました。その後もツーリスト トロフィー、タルガ フロリオなどで勝利しました。

300SLRの弱点は旧式のドラムブレーキで、ブレーキを酷使するルマンでは補助ブレーキとしてエアブレーキが装備されました。コクピット背後のフラップが油圧で立上がるもので、高速からの減速には有効だったそうです。1955年のルマンでは300SLRが関わったルマン史上最悪の事故が発生しました。事故の概要は、グランドスタンド手前でトップで走行していたジャガー Dタイプ(#6)に2台の300SLR(#19と#20)が迫っていました。ジャガーがピット手前で前方の周回遅れのオースチン ヒーレーを左から追い抜くと同時に急減速して右のピットに入ろうとしました。前方をふさがれたオースチン ヒーレーは左に回避し、そこに300SLR(#20)が追突して舞い上がり客席に落下して炎上しました。

この事故でドライバーのP.ルヴェーと観客など80人以上が死亡しました。レースは続行されましたが、300SLRは翌日にレースを棄権し、結局ジャガー Dタイプが優勝しました。後日事故調査委員会が300SLRに責任がなかったと判断しましたが、メルセデス ベンツは道義的責任をとって1956年以降全てのレースから完全に撤退しました。これは1988年にザウバー メルセデスでレース活動を再開するまで継続されました。

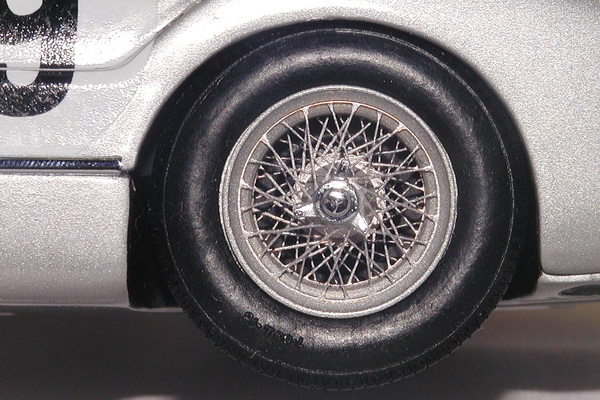

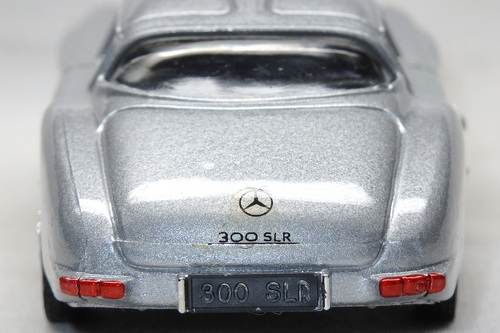

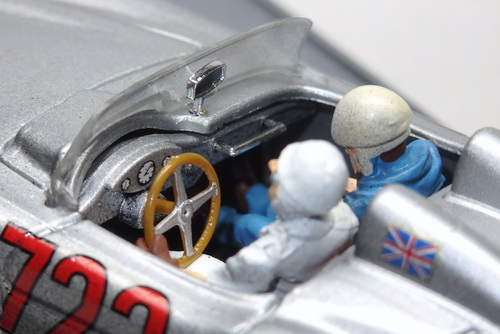

ミニカーはメルセデス ベンツの特注品でミニチャンプスの前身のPMA(Paul'S Model Art)製の1/24で1993年に購入しました。(同じ物が2004年にはミニチャンプスの型番243000303で一般市販されました) 事故があった1955年のルマンでJ.M.ファンジオがドライブした#19をモデル化しています。当時の値段は30000円と大変高価でしたが、当時の1/24ミニカーとしては値段相応でかなりレベルの高い出来ばえでした。ドア/ボンネット/トランクが開閉しステアリングホイールによる前輪操舵ができるのは値段相応のギミックでしたが、燃料噴射装置を再現したエンジン、本物の布張りシートを備えたコクピット、精緻なワイヤースポークホイールなど実にリアルに再現されていて、リアのエアブレーキも実車同様に動作します。ミニチャンプスはバリエーションとして、ルマンに出た3台、タルガ フロリオやミッレ ミリア優勝車、設計者のR.ウーレンハウトが使った300SLR クーペもモデル化していました。これ以外の300SLRのミニカーは、ブルム、シュコー、CMCの1/18、スパーク(レジン製)などがあります。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。エンジンや補器類が実にリアルに再現されています。金色のパイプは機械式燃料噴射装置から燃料を送るパイプです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はリアのエアブレーキ動作ギミックの画像と床下部分の前輪操舵ギミックの画像と精緻なワイヤースポークホイールの画像です。なおここまで凝った造りでしたのに、床下部分には全く何も再現していないというのは画竜点睛を欠くといった感じがします。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1992年に発売されたブルム製のメルセデス ベンツ 300SLR クーペ (1/43 型番R187)の画像です。この車は300SLRをベースにして2台だけ製作されたクーペで、300SLRの設計者であったルドルフ ウーレンハウトが所有していたことから、ウーレンハウト クーペとも呼ばれていました。メルセデス ベンツ博物館が所有していたウーレンハウト クーペの1台が2022年にオークションにかけられ、自動車としては最も高額な135万ユーロ(当時の円換算で約182億円)で落札されてニュースとなりました。ミニカーはブルムの初期物でそれほど良い出来ばえではありませんが、値段相応ながら実車の雰囲気はうまく再現されていました。ブルム以外のウーレンハウト クーペのミニカーはミニチャンプスの1/43やCMCの1/18などがあります。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2006年に発売されたブルム製のメルセデス ベンツ 300SLR #722 ミッレ ミリア 優勝 (1/43 型番AS40)の画像です。1955年のミッレ ミリアの優勝車をモデル化していて、ドライバーのS.モスとコドライバーのD.ジェンキンソンのフィギュアーが付いています。梱包箱の背景には当時のレース風景の写真が使われていて、ボディは汚し塗装が施されているなどちょっとしたジオラマ仕立てとなっていました。フィギュアはドライバーの服装など当時の雰囲気が良く再現されています。コドライバーのD.ジェンキンソンが下を向いて見ているのは、ラリーのコース状況を記録したペースノート(紙のリングノート)でしょう。(ペースノートは今ならタブレット端末でしょうが、昔は紙しかなかったのです) (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1714

MERCEDES-BENZ 190SL ROADSTER (R121) 1955 GERMANY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.29m 全幅約1.74m エンジン 変速機: 4気筒 1.9L 105HP 4段変速

性能: 最高速170km/h データーベースでメルセデス ベンツ 190SLのミニカー検索

メルセデス ベンツ 190SL ロードスター (R121) ドイツ 1955年

前述したメルセデス ベンツ 300SLほどの高性能/高価格の車は手に余るという人向けの300SL普及版が1955年に登場した190SLでした。見た目は300SLに似せていましたが、中身は小型セダンの180(W120)のホイールベースを短縮しオープンカー用にシャーシ各部を補強した物でした。300SLよりサイズは一回り小さく、6気筒エンジンではなく新開発した4気筒1.9L(105HP)エンジンを搭載していました。最高速170km/hの性能は2Lクラスのスポティーカーとしては高性能でした。

当初はロードスターだけでしたが脱着できるハードトップ式のクーペも後に追加されました。オプションでシート背後に横向き補助シート(3人乗り可となる)が付けられました。高性能で300SLの半値(それでもアメリカでは高級なフォード サンダーバードと同じくらいの値段)で買えることから、人気が高く約25000台が販売されました。1963年に後継車の230SL(W113)にモデルチェンジしました。

ミニカーは1992年に発売されたリオ製です。全体的な雰囲気が190SLの雰囲気をうまく再現していて、当時のミニカーとしては良く出来ていました。この適度に古くさい感じがするリオの作風が私好みなので気に入ってます。ドアが開閉するギミック付きです。190SLのミニカーとしてはディンキー、ジク(SIKU)、メルクリン、ソリドなどの当時物、最近の物ではシュコーの1/87、ノレブの1/18、オートアートの1/18、ミニチャンプスの1/43と1/18などがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。トランクには「スリーポインテッドスターのロゴ 190SL」と表示されたデカールが貼ってあるのですが、デカールが劣化して周辺が茶色に変色していています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1992年に発売された上記のバリエーションで幌を立てたメルセデス ベンツ 190SL (1/43 型番R07)の画像です。カラーリングと幌以外は上記と同じです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2005年に発売されたミニチャンプス製のメルセデス ベンツ 190SL(1/43 型番430033155)の画像です。プロポーションが良く、灯火類や室内のインパネの細部などはミニチャンプスらしいリアルな仕上げとなっていました。ミニチャンプスがモデル化したメルセデス ベンツのミニカーは良い出来ばえの物がほとんどなのですが、この190SLはフロント周りの雰囲気が少し違う感じがして、ミニチャンプスのメルセデス ベンツのミニカーとしては今一つの感じがします。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=465

MERCEDES-BENZ O3500 BUS 1955 GERMANY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約8.63m 全幅約2.42m エンジン 変速機: 6気筒 4.6L ディーゼル 90HP 5段自動変速

性能: 最高速82km/h データーベースでメルセデス ベンツ O/LO* バスのミニカー検索

メルセデス ベンツ O3500 バス ドイツ 1955年

ガソリンエンジンを搭載した最初のバスは1895年のベンツ バスとされていて、馬車にエンジンを追加したものでした。同時期に当時のライバルのダイムラー社もバスを開発していました。ダイムラーのバス用シャーシはイギリスに輸出され、ミルネス-ダイムラー(MILNES-DAIMLER)社でバスボディが架装され、有名な2階建てロンドンバスの最初のモデルが1904年に登場しました。

1926年にダイムラー社とベンツ社が合併してダイムラー ベンツ社となり、両社の商用車(トラック/バス)は統合されました。当時のバスはトラック用シャーシを低く変更したシャーシにバスの車体(木製)を架装していました。当時のメルセデス ベンツのトラックにはL1、L2、L5の3タイプがあり、それに対応してバスもN1(16人乗り)、N2(26人乗り)、N5(60人乗り)の3タイプがありました。1930年代になるとアウトバーンが建設されたことでバスによる長距離旅行が可能となり、バスの車体は鋼鉄製に変わり大型化されていきました。

O3500 バスは1949年に登場した戦後型で、当時最も成功したバスでした。路線バスや観光バスなどに使われ1955年までに約6000台が生産されました。路線バスは22人分の座席があり、ほぼ同数の立ち乗りスペースがありました。観光バスは37人分の座席(バックレストを倒せるなど快適仕様)があり、天井の角にも窓が設けられていました。屋根の半分ほどは開閉できるサンルーフとなっていて、残りは旅行用荷物を積載するルーフキャリアとなっていました。1951年にバス専用設計のO6600Hが登場し、最近はシターロなどの名前が付いています。

ミニカーは2002年頃に発売されたミニチャンプス製です。メルセデス ベンツ O3500の観光バスをモデル化しています。1/43なので、全長200㎜を超える大型のミニカーとなっています。フロントグリルや灯火類やルーフキャリアはミニチャンプスらしいリアルな出来ばえでした。サンルーフのパーツを交換することで屋根を開けた状態にできます。屋根を開いた状態にすると室内が良く見えるのですが、室内の出来ばえはこのサイズのミニカーとしてはやや物足りない気がします。またルーフキャリアのパイプはプラスチック製で簡単に壊れるので、これは金属パーツにして欲しいものです。(このミニカーもサンルーフの交換中にパイプの一部が破損しましたので) このO3500は色違いなどのバリエーションが10種類ほどありました。これ以外のO3500 バスのミニカーはBUSCHの1/87や、PREMIUM CLASSIXXSのLO3500などがあります。以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1866

BMW ISETTA 250 1955 GERMANY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約2.3m 全幅約1.4m エンジン 変速機: 空冷単気筒 250cc 12HP 4段変速

性能: 最高速84km/h データーベースでBMW イセッタのミニカー検索

BMW イセッタ 250 ドイツ 1955年

戦後のBMWが進めた高級車路線は、敗戦後のドイツでは成功しませんでした。そこでBMWは高級車路線を転換して、小型大衆車の生産を始めました。量産に適した車種としてBMWがライセンス契約を結んだのはイタリアのイソ社の超小型車イセッタでした。おそらくBMWのモータサイクルのエンジンが流用できるので、イセッタが選択されたのだと思います。ただ高級車メーカーがこのような小型車に切り替えたのですから、よほど財政的に苦しかったのでしょう。

リアに搭載する2サイクル単気筒エンジンの騒音振動対策としてエンジンを自社の4サイクル強制空冷単気筒250cc/300ccエンジンに切り替えて、1955年に発表したイセッタ 250/300は大成功を収めました。この車は2人乗りで、前面にあるドアはステアリングホイールやメーターパネルもろとも前方に開く独特の構造でした。なお3輪車のように見えますが、後輪はデファレンシャルギヤを省略した狭いトレッドの2輪となっているので、4輪車でした。全長2.4mの非常に小さな車でしたが、ライトやワイパーもちゃんとついていて最高速度も84km/hという立派な小型自動車でした。また荷物台を付けて商用車としても使ったようです。この車をコピーした車がイギリスではハインケル トロージャンとして販売されましたが、そちらはイギリスの税制上優遇される3輪車仕様となっていました。

ミニカーは1996年に発売されたシュコー製です。実車が小さいので全長54㎜の小さなサイズながら、灯火類などの細部も良く再現されていて非常に良くできていました。特に最大の特長であるステアリング ホイールとともに前方に開くドアが、実際に開閉できるのはとても面白い凝ったギミックでした。(ドアを開けるのには少しコツがありましたが) シュコーは荷台の付いた商用車仕様や1/64や1/87もモデル化しています。イセッタは見た目が面白いのでミニカーがたくさんあり、最近でも新規でモデル化されています。主なものとしてはプレミアム クラシックスの1/12、BUBの1/87、ホンウェルの1/43と1/72、イクソのイソ イセッタ 1/43などがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像と俯瞰画像/床下画像です。床下画像で4輪車であることが分かります。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は同時期に発売されたシュコー製のバリエーションで、キャンバストップを開いたBMW イセッタ (1/43 型番02092)の画像です。イセッタの大きさを比較する為に、軽自動車スズキ ワゴンR 1993 のミニカー(1/43 ハイストーリー製)と並べてみました。軽自動車よりずいぶん小さいことがわかります。ただ小さいながらも、このデザインは現在でも魅力的で、このイセッタのデザインをモチーフにした小型電気自動車が2023年にヨーロッパで登場しています。(実車画像→ 小型電気自動車 マイクロリノ) (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1997年に発売されたシュコー製の BMW イセッタ 商用車仕様(1/43 型番02411)の画像です。上記のバリエーションでリアに荷台を追加していますが、製作時期が上記より少し新しかったので、小さなワイパーや豆粒のようなドアミラーが追加されて仕上げレベルが上がっていました。 (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像と俯瞰画像です。フロントの拡大画像でワイパーと左側Aピラーに付いたドアミラーがわかります。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=494

サラブレッド期 ← ページ « 前へ 1...15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...298 次へ »

当サイト掲載記事の無断転載を禁じます。

Copyright(C) 2004-2025 MINIATURECAR MUSEUM All rights reserved.