ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

FIAT REGATA 1983 ITALY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.26m 全幅約1.65m エンジン 変速機: 4気筒 1.5L 82HP 5段変速

性能: 最高速170km/h データーベースでフィアット レガータのミニカー検索

フィアット レガータ イタリア 1983年

1983年にフィアット 131の後継車としてフィアット レガータが登場しました。フィアット リトモをベースにしており、リトモにリアのトランクを追加したような構造でした。ただ車格はリトモより上で、全く異なるスラントノーズで別の車のようにデザインされていました。当初は4ドアセダンのみで、エンジンはリトモと同じ4気筒1.3L/1.5Lと、リトモ 105TC用をディチューンしたDOHC 4気筒1.6L(100HP)と4気筒1.7Lディーゼルでした。

1984年に4気筒1.9L(65HP)ディーゼルエンジンが追加され、エステートワゴンのウイークエンドが追加されました。1986年のマイナーチェンジで、フロントグリル、バンパー、ドアハンドルなどが変更されました。(4本斜線のフィアット エンブレムがより目立つデザインになりました)その後、1.9LターボディーゼルやDOHC 4気筒2Lエンジンが追加され、1990年に後継車のテムプラにモデルチェンジしました。総生産台数は約82万台でした。(実車画像→ フィアット テムプラ)

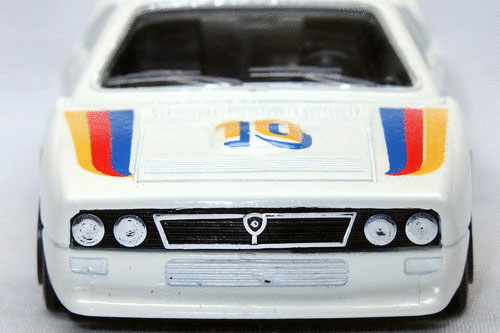

ミニカーは1986年に発売されたBブラーゴ製の当時物です。定価500円ほどの廉価版ミニカーでしたので、お世辞にも良い出来とは言いにくいですが、実車のイメージはある程度再現されていました。ラリーカーのようなデカールが貼られていますが、このデカールは人目を引く為の飾りのようなもので、実車に即したラリーカー仕様という訳ではありません。また室内のステアリングホイールが省略されていて、ここまでやるかといった徹底した廉価版でした。Bブラーゴの1/43は安価故にこのような簡素な作りでしたので私のコレクション対象からは少し外れるのですが、この当時のイタリア車の量産ミニカーはBブラーゴだけが作っていたものが結構ありました。このレガータも当時物ミニカーではポリスティルの1/40と1/25とこのBブラーゴぐらいしかありませんでしたので購入した次第でした。最近になってレジン製の少量生産品(ELITE MODEL)やイタリアのミニカー付雑誌「FIAT STOY COLLECTIO」のNo.107でモデル化されました。 以下はフロント/リアの拡大画像です。 (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1256

FIAT UNO 1983 ITALY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約3.64m 全幅約1.55m エンジン 変速機: 4気筒 1.1L 56HP 5段変速

性能: 最高速155km/h データーベースでフィアット ウーノのミニカー検索

フィアット ウーノ イタリア 1983年

大ヒットしたフィアット 127の後継車としてフィアット ウーノが1983年に登場しました。イタル デザインによる背の高いボディはシンプルで機能的でした。高い車高はクラス最大の広い室内を実現し、フラッシュサーフェイス化されたボディは空力的にも優れていました。このパッケージングなどが評価されて1984年のEU カー オブ ザイヤーを受賞しています。ダンテ ジアコーサ式前輪駆動車で、3/5ドアハッチバックがありました。当初のエンジンは4気筒900㏄(タイプ45 45HP)/1.1L(タイプ55 56HP)/1.3L(タイプ70 68HP)でした。

1985年に1.3L(105HP)ターボ エンジンを搭載し最高速200km/hの高性能版ターボ IEが追加されました。1986年に1.4L(70HP)ターボ ディーゼルも追加されました。1989年のマイナーチェンジで、前後のデザインがより空力に優れた形状に変更された後期型に変わりました。その後1Lエンジンの変更や1.4Lエンジンの追加が行われ、ウーノはこのクラスでは圧倒的な大ヒットとなり、1993年までに700万台以上も販売されました。1993年に後継車のプントが登場しました。

ミニカーは1986年に発売されたBブラーゴ製の当時物です。定価500円ほどの廉価版ミニカーでしたのでコスト重視の簡素な作りでしたが、プロポーションは悪くありませんでした。ラリー車仕様になっているのは、人目を引くデコレーションとしてデカールを使っているからで、実在するラリーカーをモデル化しているわけではありません。(実際にデカールを貼っていないとかなり地味です) 同じような理由で当時の廉価版ミニカーはこのようなラリーカー仕様となっているものが多かったです。なお前述したBブラーゴ製のフィアット レガータと同様に室内のステアリングホイールが省略されていました。(インパネに取付けスペースがあるので、付いていたものもあったのかもしれませんが) ウーノは実車が大ヒットしたのに、当時物ミニカーはこれぐらいしか無く、地味な実用車は大ヒットしても当時物ミニカーにならないことが多かったのです。当時物以外ではノレブとプレミアムX(イクソ)、KESS MODEL(レジン製)などでモデル化されました。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1257

LANCIA RALLY 037 1983 ITALY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約3.92m 全幅約1.85m エンジン 変速機: DOHC 4気筒 2.1L スーパーチャージャー 280HP 5段変速

性能: 最高速190km/h 縦置エンジン ミドシップ搭載 データーベースでランチア ラリー 037のミニカー検索

ランチア ラリー 037 イタリア 1983年

フィアット グループのラリーカー ランチア ストラトス、フィアット 131 アバルトの後継車として1982年にランチア ラリー 037が登場しました。この車の正式な名前は単に「ラリー」ですが、一般的には開発コードの037をつけてラリー 037と呼びます。ラリー 037はランチア ベータ モンテカルロをベースにして開発されたグループBのラリー専用車で、DOHC 4気筒2L スーパーチャージャー(ワークス 280HP)エンジンを縦置きミッドシップ配置する後輪駆動車でした。ピニンファリーナがボディをデザインしているだけあって、普通のラリーカーとは違うセンスの良さを感じます。

デビュー戦は1982年のツール ド コルスで、この年はほとんど活躍していません。1983年はモンテ カルロ、ツール ド コルス、サンレモなどで勝利し、マニファクチャー チャンピオンを獲得しています。1984年になるとフルタイム4WDを採用したアウディ クワトロが強く、ラリー 037はツール ド コルスの1勝しか挙げられず、マニファクチャーでは2位となりました。1984年頃にボディを軽量化しエンジンを2.1L(325HP)にパワーアップしたEVO(エボルツィオーネ) IIが登場しました。その後WRCは4WD車が主流となり、後輪駆動のラリー 037は勝てなくなり、1985年にフルタイム4WDのランチア デルタ S4が後継車となりました。(実車画像→ ランチア デルタ S4)

ミニカーはビテス製の当時物で、ビテス初期の1983年頃に発売されました。プロポーションが良くフロント周りの造形など実車の雰囲気がうまく再現されていて、1980年代のミニカーとしてはかなり良い出来でした。当時のレースカーのミニカーのほとんどにはデカールが同梱されていて、デカールは自分で貼るものでした。これも自分でデカールを貼りましたが、ゼッケンなどを貼り残しています。ゼッケン「9」を貼ると1-2-3フィニッシュした1983年ツール ド コルスの優勝車のモデルとなります。またフロントに追加する補助灯、ワイパー、ドアミラーなどのパーツも付属していたのですが、取り付けていません。当時のビテスはこのような付属品が付くマニアックなミニカーでした。ビテスにはストリート仕様(ストラダーレ)などバリエーションが約30種類ほどありました。これ以外のラリー 037のミニカーはソリドの当時物、イクソ、京商(1/18、1/43)、hpiレーシングなどがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1983年に発売されたソリド製の当時物 ランチア ラリー 037 (1/43 型番1327)の画像です。当時のソリドの廉価版ミニカーで、プロポーションはキャビンが大きめでややバランスが悪く、しょぼいホイールなど細部の仕上げが簡素でした。1980年代前半はソリドだけではなくこのようなコスト最優先の安価なミニカーがほとんどでした。ドアが開閉するギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1739

NISSAN GAZELLE COUPE DOHC TURBO RS-X (S12) 1983 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.43m 全幅約1.66m エンジン 変速機: DOHC4気筒 2Lターボ 190HP 5段変速/4段自動変速

性能: 最高速180km/h以上 データーベースで日産 シルビア/ガゼール (S12)のミニカー検索

日産 ガゼール クーペ DOHC ターボ RS-X S12型 日本 1983年

1983年に 日産 シルビア 4代目と姉妹車ガゼール 2代目が登場しました。先代と同じようなデザインで2ドア ノッチバッククーペと3ドア ハッチバックがあり、流行のリトラクタブル ヘッドライトを採用していました。エンジンは従来のFJ型DOHC4気筒2L/2Lターボ(190HP)と新型のCA型4気筒1.8Lで、低められたノーズにFJ型エンジンが収まらずボンネットにバルジ(凸部)がついていました。4輪独立サスペンションの採用で足回りが強化され、4段AT/5MTで最高速は180Km/h以上とDOHC 2Lターボ仕様車は当時国内最速の車でした。

先代と同様にシルビアとガゼールはフロントグリルやテールライトの意匠が異なっていました。1984年にCA型1.8Lにターボが追加され、1986年のマイナーチェンジでFJ型エンジンが廃止され、CA型エンジンにDOHC仕様が設定されました。その際に姉妹車のガゼールは廃止となりました。シルビアは高性能でしたが、スカイラインの陰に隠れてあまり売れませんでした。北米には日産 200SXの名前で販売され、V型6気筒3Lエンジン搭載車もありました。1988年にシルビア 5代目にモデルチェンジしました。

ミニカーは2010年に発売されたアシェット製 日産名車コレクションです。メーカーはノレブで、国産名車コレクションのシルビア 4代目のフロントグリル/テールライトを変更してガゼールに仕立てていました。安価な雑誌付きミニカーでしたので内装の彩色仕上げは省かれていましたが、灯火類などの細部はきちんと仕上げられていて良い出来ばえでした。なおガゼール 2代目のミニカーは2024年現在でこれしかないので、車種的には貴重だと思います。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2010年に発売されたアシェット 日産名車コレクションのガゼール ハッチバック ターボ RS-X (1/43 No.43)の画像です。メーカーはノレブで、これも日産名車コレクションのシルビア ハッチバックのフロントグリル/テールライトを変更してガゼール ハッチバックに仕立てたものでした。こんな具合にボディの形状が異なるクーペとハッチバックが同じメーカーで揃っているミニカーは少ないので、単なる色違いや仕様違いではないこのようなバリエーションの増やし方は納得できます。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1971

NISSAN CEDRIC 4-DOOR HARDTOP (Y30) 1983 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.86m 全幅約1.72m エンジン 変速機: V型6気筒 3L 180HP 5段変速 4段自動変速

性能: 最高速180km/h以上 データーベースでセドリック/グロリア Y30型のミニカー検索

日産 セドリック 4ドア ハードトップ (Y30型) 日本 1983年

1983年に日産 セドリックは6代目(グロリア 7代目)(Y30型)にモデルチェンジしました。外観は先代のデザインをほぼ踏襲していて、やや新鮮味に欠けました。最大の変更点は国産車として初のV型6気筒2/3L(180HP)エンジンを搭載した事で、従来のL型4気筒2L、ディーゼル6気筒2.8Lの設定もありました。4段AT/5MTで最高速は180Km/h以上(3L)の性能でした。4ドアセダン、4ドアハードトップ、ワゴンン/バンの車種構成でした。

1984年に高性能な3Lターボ(230HP)エンジンが追加されました。1985年のマイナーチェンジで後期型となり、フロントグリルが独立したデザインになりました。1987年にセダン系はY31型にモデルチェンジしましたが、人気があったワゴン/バン系はマイナーチェンジを重ねることで存続し1999年まで生産されました。

ミニカーは1984年に発売されたダイヤペット製の当時物です。セドリック 4ドアハードトップをモデル化しています。ダイヤペットの協力工場の中でもリアルな造形が得意であった12番工場製で、フロント/リアの造形はかなりリアルに再現されていました。またプロポーションがよくボディ同色バンパー/フロントグリルと実車通りのツートンカラーもうまく再現されていて全体的にかなり良い出来ばえでした。個人的にはダイヤペットのセドリック/グルリアの中でも群を抜く秀作だと思います。ボンネット/ドア/トランクが開閉するギミック付きです。ダイヤペットはグロリアもモデル化していて、フロント/リアのパーツをグロリア用に変更してあります。それ以外の当時物ミニカーは、トミカ ダンディのセドリックとそれの日産特注品のグロリア、グロリアのタクシー仕様、トミカのセドリックなどがありました。当時物以外は、トミカ リミッテドのセドリック/グロリア、アオシマ DISMのバン(1991年式と1995年式)、イグニッションモデル(レジン製)などがあります。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1984年に発売されたダイヤペット製の日産 グロリア Y30型 前期型 (1/40 型番G33)の画像です。実車同様に上記のセドリックのフロント/リアのパーツを変更してグロリアに仕立ててありました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉/室内の室内の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1994年に発売されたトミカ ダンディ製の日産 グロリア Y30型 前期型 (日産特注品 1/43 型番DJ14)の画像です。トミカ ダンディは当時としてはレベルの高いミニカーを製作していました。トミカ ダンディは型番DJ01でセドリック Y30型をモデル化していましたが、これはそれを日産特注品でグロリアに仕立てたものです。「グロリア V型6気筒3000CC ターボ 発売記念」と表示された専用の梱包箱に収められていたので、販促用ノベルティとして使われたのでしょう。これもプロポーションが良く当時物ミニカーとしては良い出来ばえでした。ボンネット/ドア/トランクが開閉するギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=955

サラブレッド期 ← ページ « 前へ 1...175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ...298 次へ »

当サイト掲載記事の無断転載を禁じます。

Copyright(C) 2004-2025 MINIATURECAR MUSEUM All rights reserved.