ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

MAZDA 626 (CAPELLA CB) 1981 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.31m 全幅約1.66m エンジン 変速機: 4気筒 2L 110HP 4段変速/3段自動変速

性能: 最高速170km/h データーベースでマツダ カペラのミニカー検索

マツダ 626 (カペラ CB型) 日本 1981年

マツダ カペラの2代目はカペラ ロータリー APとして1974年に登場しました。この2代目は初代のフェイスリフト的なモデルで、フロントグリルの造形などが異なるだけなので、これを2代目としない見解もあります。(実車画像→ マツダ カペラ ロータリー AP)

カペラ 3代目は1978年に登場しました。先代のスポーティーカーからグランド ファミリアを後継するファミリーカーに変わり、角型ヘッドライトを持つシンプルなデザインになりました。セダンとハードトップクーペがあり、当時の車としては空力性能が優れていました。ロータリーエンジンが搭載されなくなり、当初は4気筒1.6L/1.8L(94HP)エンジンを搭載し、3段AT/4段MTで最高速165km/h(1.8L)の性能でした。 1979年に2L(110HP)エンジンが追加されました。1980年のマイナーチェンジで、ヘッドライトがスラントしたグリルと一体化された変形角型ヘッドライトに変更されました。カペラは626という名前で欧米に輸出され、ヨーロッパでは特にドイツで人気が高くマツダ車の評判を高めた車でした。1982年にカペラ 4代目(GC型)にモデルチェンジしました。

カペラ 2代目のミニカーはありません。カペラ 3代目のミニカーは最近までなかったのですが、2013年にネオ(NEO レジン製)がマイナーチェンジ後の輸出仕様 626をモデル化しました。ネオは2007年頃に登場したドイツのブランドで、他社があまり手掛けていないレアな車種をモデル化しています。ネオの初期物はあまり良い出来ばえではなかったですが、この626を見ると徐々にレベルが上がっていったようです。プロポーションが良く、レジン製ながらウィンドーも3次元的に成型されていますし、細いモールをうまく再現したフロントグリルや室内の造形などの細部もリアルで、非常に良い出来ばえでした。(底板も簡単ですがシャーシ類をモールドしてあります) レジン製であることと値段が高いこと以外は、あまり文句をつけるところがありません。ここまでできるなら、ダイキャスト製にしてもう少し安くしてほしいところですが、車種的に数が出る見込みが薄いので難しいのでしょう。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1937

HONDA CITY 1981 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約3.38m 全幅約1.57m エンジン 変速機: CVCC 4気筒 1.2L 67HP 5段変速 3段自動変速

性能: 最高速140km/h データーベースでホンダ シティのミニカー検索

ホンダ シティ 日本 1981年

ホンダ シビックと軽自動車 ライフの間を埋める小型車として開発されたのがシティで1981年に登場しました。居住性を高める為に車高を高くし、その高い車高を「トールボーイ」と称して売り物にしたユニークな車でした。外人が「ホンダ、ホンダ」と連呼するコミカルなムカデ ダンスのテレビCM(YouTube動画)が人気を呼び、高性能で経済的な車として大ヒットしました。折り畳んで荷室に収納できる50ccバイクのモトコンポも同時に発売されました。1982年にはさらに背の高いハイルーフ仕様のマンハッタンルーフが追加され、オープン仕様のカブリオレが1984年に追加されました。(実車画像→ ホンダ シティ マンハッタンルーフ)

ボディは2ドアハッチバックのみで、4気筒1.2L(67HP) CVCCエンジンを横置き搭載する前輪駆動車で、3段AT/5段MTで最高速140km/hの性能でした。ホンダ初の電子制御式燃料噴射「PGM-FI」を採用したターボ エンジン(100HP)を搭載したシティ ターボが1982年に追加されました。この車は最高速170km/hと高性能で、ボーイズレーサーとして走り屋の若者に支持されました。さらに1983年にはターボにインタークーラーを付加して110HPまでパワーアップしたターボ II (愛称 ブルドッグ)が追加され、この車は最高速180km/hとさらに高性能でした。またターボ IIによるワンメイクレースも行われました。なお同じボディの商用車としてシティ プロもありました。1986年にシティ 2代目にモデルチェンジしました。(実車画像→ ホンダ シティ 1986)

ミニカーは1982年に発売されたダイヤペット製の当時物です。ダイヤペットは通常仕様、ターボ、ターボ ピュア(1/35 透明ボディ仕様)、ターボ II、カブリオレの5タイプをモデル化していました。ダイヤペットの協力工場の中でもリアルな造形を行う12番工場製で、プロポーションが良くヘッドライトのベゼルなど細かいところまでよく再現されていて、どのモデルもとても良い出来ばえでした。実車同様に収納できるモトコンポが付属していました。ボンネット/ドア/テールゲートが開閉するギミック付きです。以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/テールゲート開閉の画像です。実車と同じようにモトコンポをリアに積載しています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はモトコンポの画像です。小さいですが、結構リアルにできていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

シティは人気のあった車でしたのでミニカーはたくさんありました。当時物ではトミカ ダンディが通常仕様のR、ターボ、ターボ IIをモデル化しており、こちらもモトコンポがついていました。さらにトミカでも通常仕様、ターボ、ターボ IIがモデル化されています。各社からこんなに何種類もモデル化されていることで、当時のシティの人気がよくわかると思います。当時物以外ではエブロから通常仕様(モトコンポ付)とターボのレース仕様が数種類、京商のサークルKサンクス(1/64)、トミカ リミッテドのターボ II、国産名車コレクションの1/43と1/24、オートアートのターボ II(1/18 モトコンポ付)、ハイストーリー(レジン製)のターボ IIとカブリオレなどがあります。 以下は1983年に発売されたダイヤペット製のホンダ シティ ターボ (1/40 型番G24)の画像です。上記の標準仕様との違いはボンネットに追加されたパワーバルジと、ボディ側面に表示されたTURGOのロゴです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1984年に発売されたダイヤペット製のホンダ シティ ターボ II (1/40 型番G40)の画像です。ターボ IIはボンネットのパワーバルジが大きくなりフロントグリルが変更され太いタイヤをカバーする為に前後のフェンダーが張り出していましたが、上記の型を大幅に変更してそれらを忠実に再現していました。さらにドアミラーが追加され、実車に即したTURBO IIのロゴが表示されています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/リアゲート開閉の画像です。エンジンの造形は変更されておらず、モトコンポは付いていません。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1982年に発売されたトミカ ダンディ製のホンダ シティ R (1/43 型番D23)の画像です。キャビンが小さめでテールゲートのピラーなどがやたらに太いので、プロポーション的には今ひとつの出来ばえでした。これも実車同様にモトコンポをリアに積載していました。ボンネット/ドア/テールゲートが開閉するギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/リアゲートを開いてモトコンポを下した状態の画像です。モトコンポはハンドルが折りたためます。(実物の折りたたみ方法とは多少違っていますが) (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1984年に発売されたトミカ ダンディ製のホンダ シティ ターボ II (1/43 型番DJ10)の画像です。ボンエットに追加されたパワーバルジ、オーバーフェンダーなどがそれなりに再現されています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2008年に発売されたアシェット製 国産名車コレクション(ノレブ製)のホンダ シティ (1/43 No.63)の画像です。メーカーはノレブで、このシリーズに共通するノレブらしいそつのない造形で、実車がうまく再現されていました。灯火類、フェンダーミラー、室内などの細部も良く再現されていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1060

ISUZU PIAZZA 1981 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.39m 全幅約1.68m エンジン 変速機: DOHC4気筒 2L 135HP 5段変速 4段自動変速

性能: 最高速180km/h以上 データーベースでイスズ ピアッツァ/インパルスのミニカー検索

イスズ ピアッツァ 日本 1981年

イスズは117 クーペの後継車のデザインをイタル デザインのG.ジウジアーロに委託し、1979年のジュネーブ ショーでアッソ ディ フィオーリ(Asso di Fiori トランプのクラブのエースの意)が発表されました。そのシューカーのデザインをほとんど変更することなく、1981年にイスズ ピアッツァが登場しました。(実車画像→ アッソ ディ フィオーリ 1979) 車体サイズは少し大きくなりましたが、外観だけではなくサテライト式コクピット(メーターパネル左右の張り出した部分にライトやワイパーなどの操作スイッチが配置されている)のインテリアもほぼそのまま量産化されていたので、ピアッツァは非常に魅力的なデザインの車でした。

エンジンは117 クーペから引き継いだSOHC 4気筒2L/電子制御式DOHC 4気筒2L(135HP)で、5段変速/4段自動変速で最高速180km/h以上の高性能でした。1984年にSOHCターボ(180HP)エンジンが追加され、1985年にドイツのチューナー イルムシャーが足回りをチューニングしたイルムシャー仕様、1988年にはロータスと技術提携したハンドリング バイ ロータスが設定されました。GM車を販売するヤナセでもピアッツァ ネロの名前で国内販売されました。欧米に輸出され北米市場ではインパルス(IMPULSE)という名前で発売されました。1991年の生産中止までに約11万台が生産されました。ジェミニ 3代目の派生車であった北米市場向けのジオ ストーム(GEO STORM)をベースにしてピアッツァ 2代目が1991年に登場しました。この車はイスズが開発した最後の乗用車でしたが、国内ではほとんど売れませんでした。(実車画像→ ピアッツァ 2代目 1991)

ミニカーは2010年に発売されたアシェット製 国産名車コレクションです。メーカーはノレブで、ノレブは2008年頃にルミノ ブランドでアッソ ディ フィオーリやピアッツァ ネロも含めてピアッツァを数種類モデル化しており、これはその型を使っていました。プロポーションが良くシャープな造形で、実車の雰囲気が良く再現されかなり良い出来ばえでした。灯火類やホイール、サテライト式コクピットを再現したメーターパネルなど細部もリアルに出来ていました。なお初期型をモデル化しているのでフェンダーミラーが付いていますが、実車は1983年にドアミラーに代わりました。これ以外のピアッツァのミニカーはダイヤペットの当時物がありました。当時物以外では、国産名車コレクション 1/24と国産名車プレミアムコレクションがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1982年に発売されたダイヤペット製の当時物 イスズ ピアッツア (1/40 型番G4)の画像です。ダイヤペットの協力工場の中でもセンスの良い12番工場(製造委託先)製で、全体的にシャープな造形で実車の雰囲気がうまく再現されていました。灯火類やホイールなどもリアルで、当時のダイヤペット製ミニカーとしては出色の良い出来ばえでした。前述したイスズ 117 クーペもダイヤペット初期の傑作のひとつでしたが、このような魅力的なデザインの車の場合はミニカーの型を作る職人さんも気合いが入るのでしょう。 ボンネット/ドア/ハッチバックが開閉するギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/リアハッチバック開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は同じダイヤペット製のイスズ インパルス (1/40 型番G70)の画像です。輸出仕様のインパルスなので、上記の型番G4を左ハンドルに変えて、さらにホイールも変えてありました。これは元々イスズの海外向け販促品として製作されたものでしたが、一般向けにもダイヤペット20年記念モデルとして1985年に発売されました。その為ボンネットにはダイヤペット20周年のロゴシールが貼ってあります。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1076

SUZUKI JIMNY (SJ410) 1981 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約3.35m 全幅約1.47m エンジン 変速機: 4サイクル 4気筒 970cc 50HP 4段変速 パートタイム4WD

性能: 最高速110m/h データーベースでスズキ ジムニーのミニカー検索

スズキ ジムニー SJ410型 日本 1981年

1981年にジムニーはモデルチェンジして2代目(SJ30)となりました。頑丈なラダーフレーム構造と全輪リジッドアクスル(固定車軸式)のサスペンションといった本格派4WDの基本構造は踏襲していました。ボディも基本的なデザインは同じですが、フロント周りの造形がやや乗用車的になりました。外観だけではなく後席が対面式から普通の前向きに変わり、サスペンションのリーフスプリングが少し柔らかくなるなど、操作性や居住性にも乗用車的な味付けがされました。3気筒539㏄エンジンは28HPにパワーアップされましたが、まだ先代と同じ2サイクルでした。これは悪路走行時に低速トルクが必要だった為、あえて4サイクルとはしなかったそうです。2サイクル特有の排気白煙と騒音は燃料制御と消音装置で軽減されていました。2サイクルエンジンを搭載したジムニー 2代目(SJ30)は1987年まで生産されました。(2サイクルエンジンを搭載する最後の国産4輪自動車でした)

1981年に4サイクル4気筒970㏄(50HP)エンジンを搭載するSJ410が輸出されるようになりました。輸出仕様にはジムニーではなくサムライ(SAMURAI)という名前が使われました。1982年にSJ410の国内版のジムニー 1000 SJ40が発売されました。これには国内初のピックアップ仕様がありました。1984年にカルタスの4気筒1.3L(70HP)エンジンを搭載したジムニー 1300 JA51が発売されました。この車には普通乗用車(5ナンバー)がありました。1993年にはJA51の後継車として4気筒1.3L(70HP)エンジンを搭載したジムニー シエラ JB31が発売され、1995年にJB31はJB32に変わりました。

ジムニー 2代目(は1986年に4サイクルエンジンを搭載したJA71に変更されました。エンジンは電子制御燃料噴射の3気筒543㏄ターボ(42HP)で、1987年にはインタークーラー仕様(52HP)が追加されました。パワーアップしたエンジンと5段変速機の採用で高速走行性能が向上しました。1990年に軽自動車規格の変更に対応して3気筒657㏄(55HP)インタークーラー付ターボエンジンを搭載したJA11に変更されました。JA11は1992年に3段自動変速機とパワーステアリングが追加され、エンジンも1995年には64HPとなりました。1995年に2代目としては最後の大幅なマイナーチェンジが行われJA12/JA22となりました。商用車(4ナンバー)中心の車種構成が乗用車(5ナンバー)中心に変わり、サスペンションにコイルスプリングを採用しオンロードでの安定性が向上しました。エンジンはJA12が3気筒657㏄ターボ(64HP)、JA22がDOHC 3気筒657㏄ターボ(64HP)を搭載していました。1998年にジムニー 3代目にモデルチェンジしました。(実車画像→ スズキ ジムニー JB23 1998)

ミニカーは2017年に発売されたアシェット製 国産名車コレクションでメーカーはイクソです。ミニカーの台座にはSUZUKI SJ410と表示されているので輸出仕様のSJ410のモデル化で、ジムニーという名前は付けないのが正しいようです。右ハンドルなのでイギリスなどの右ハンドル国向けでしょう。特別に凝った作りではありませんが、フロント周りの造形など実車の雰囲気が良く再現されていて安価な雑誌付きミニカーとしては良い出来ばえでした。灯火類や内装もそこそこ良く仕上げてありました。この型を流用したほぼ同じ物がFIRST43でも発売されました。これ以外のジムニー 2代目のミニカーはマッチボックスのサムライ 1/36、リーツェ(RIETZE)のSJ410 1/87、アオシマのコールドキャスト製、アオシマ DISMのレジン製、AHC(DOORKEY)のサムライなどがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1993年に発売されたドアキー(DOORKEY)製の当時物 スズキ サムライ 1992 (1/43 型番NR458)の画像です。ドアキーはオランダのメーカー AHC MODEL社(又はAR-GEE社)のミニカーのブランドでした。1990年代に登場したドアキー(DOORKEY)のミニカーは50種類ほどあり、日本車もトヨタや日産など10種類ほどがモデル化されていました。これは輸出仕様のサムライ SJ413 ソフトトップ仕様をモデル化していますので、左ハンドル仕様です。これも実車の雰囲気がうまく再現されていて、1990年代のミニカーとしてはまずまずの良い出来ばえでした。ドアが開閉するギミック付きで、ソフトトップを外すことができます。サムライがモデル化されていることで、欧州でもジムニーの人気が高かったことが分かります。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1984

KNIGHT 2000 K.I.T.T. KINGHT RIDER 1982 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.87m 全幅約1.84m エンジン 変速機: 不詳(ドラマの設定) 8段自動変速(ドラマの設定)

性能: 最高速 520km/h(ドラマの設定) データーベースでナイトライダー関係のミニカー検索

ナイト 2000 キット ナイトライダー アメリカ 1982年

ナイトライダー(KNIGHT RIDER)は1980年代にアメリカで放映されたTV ドラマでした。(日本では1987年にテレビ朝日系列で放映) ナイト財団という組織に属するマイケル ナイトが高性能な特殊車 ナイト2000を使って様々な事件を解決するといったドラマでした。このドラマの魅力はナイト 2000に搭載された人間と会話できる高性能なコンピューターのキット(K.I.T.T)の存在でした。真面目なキットと破天荒なマイケル ナイトのやり取りが面白く、個人的に好きなドラマでした。

劇中のナイト 2000はポンティアック ファイアーバード トランザム 1982年式をベースにして製作され、ノーズ以外の外観はほぼそのままでした。ナイト 2000 キット(K.I.T.T)以外の劇中車としてはナイト財団移動本部として使われた大型セミトレーラーのルークワンやキットのプロトタイプで後に敵役となるナイト 2000 カール(K.A.R.R. 外観は同じで黒/銀のツートンカラー)などがありました。

2008年にアメリカでは新シリーズのナイトライダーがTV放映されました。(日本ではナイトライダーNEXTとして2012年にTV放映) このドラマではナイト 2000はシェルビー マスタング GT500をベースにしたナイト 3000に変わりました。このシリーズは何回か見ましたが、オリジナルと比べるとナイト 3000に魅力がないなどあまり面白く思いませんでした。1980年代当時のナイト 2000は夢の車でしたが、それから約40年後の2023年現在ではナイト2000のような車が現実化されつつあります。(実車画像→ シェルビー マスタング GT500 2007)

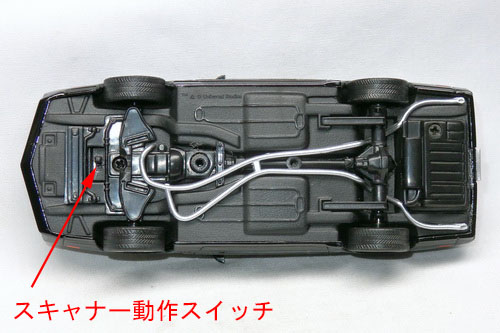

ミニカーは2004年に発売されたアオシマ スカイネット製です。プロポーションが良く、ホイールや灯火類などの細部もリアルに再現してあり、非常に良く出来ていました。また室内も航空機の操縦桿のようなステアリングホイールやメーター類がリアルに再現してありました。さらにキットが外部の状況を監視するフロントノーズにあるスキャナーが点滅するギミック付きです。(底板後部に収納する小さなボタン電池2個で動作し、ON/OFFのスイッチが底板部分にあります) アオシマは1/43と1/18と1/15でキット(K.I.T.T)とカール(K.A.R.R.)を8種類ほどモデル化していて、1/18と1/15では音声出力回路やメータ照明などもっと凝ったギミックが付いていました。さらにアオシマはプラモデルやRCカーも作っています。アオシマ以外のミニカーはマテル(ホットホイール)の1/64と1/43と1/18、JADA TOYSの1/24などがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロントのスキャナー動作画像と底板部分の画像です。なおスキャナーの動作音は私が追加したものでこのミニカーには音を出す機能はありません。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1988年頃に発売された日本のクリエイト トゥエンティ ワン(CREATE 21)製の当時物 ナイト 2000 (1/43 型番40006)の画像です。TVドラマが放映されて人気があった頃に発売されたキャラクター物のミニカーでした。(製造元はもう存続してないようです) ナイトライダーが好きだったので玩具の類でしたが購入しました。リトラクタブルヘッドライトとドアが開閉するギミック付きで、ブルバックモーターで走行します。外観的にはまずまずの良い出来ばえながら、室内はリアのブルバックモーターが目立ちナイト 2000のインパネは再現していません。フロントにはスキャナーを模した赤いメッキシールが付いています。当時はこんな玩具もあったということで見てください。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リトラクタブルヘッドライトの開閉動作の画像とリアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1919

サラブレッド期 ← ページ « 前へ 1...167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ...298 次へ »

当サイト掲載記事の無断転載を禁じます。

Copyright(C) 2004-2025 MINIATURECAR MUSEUM All rights reserved.