ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

NISSAN LEOPARD 2800X (F30) 1981 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.63m 全幅約1.69m エンジン 変速機: 6気筒 2.8L 145HP 5段変速 3段自動変速

性能: 最高速180km/h データーベースで日産 レパードのミニカー検索

日産 レパード 2800X F30型 日本 1981年

1979年に日産 ブルーバード (910型)が登場し、それまで設定されていた6気筒エンジン版が廃止されたので、その後継車として高性能スペシャリティカーのレパードが1980年に登場しました。ブルーバード (910型)の北米仕様のマキシマをベースにした設計で、広いリアウインドー、大きく傾斜したスラントノーズなどダイナミックなデザインが特長で、デジタルメーターやドライブコンピュータなどの先進電子装備を備えていました。4/2ドアハードトップの2タイプがあり、姉妹車として角型4灯ヘッドライトのレパード TR-X(トライエックス)も登場しました。

当初は4気筒1.8L(115HP)Z型、6気筒2/2.8L(145HP)のL型エンジンを搭載し、3段AT/5MTで最高速は180Km/h(2.8L)の性能でした。1981年に2Lターボエンジンが追加され、1982年のマイナーチェンジでは何故か2.8Lエンジンが廃止されました。1981年に同じようなコンセプトの高級車としてDOHC 6気筒2.8L(170HP)のハイパワーエンジンを搭載したトヨタ ソアラが登場したことで、レパードはエンジン性能で見劣りするようになりました。1984年に6気筒3Lターボ(230HP)エンジンが追加されましたが、時既に遅く人気を挽回することはできませんでした。1986年にレパード 2代目にモデルチェンジしました。

ミニカーは1981年に発売されたダイヤペット製の当時物です。ボディサイドにTURBOのロゴがあるので、1981年に追加されたターボ仕様をモデル化しています。当時のダイヤペットの協力会社の中では造形センスが優れていた12番工場製で、プロポーションが良く特徴的なフロント周りのデザインがうまく再現されていました。灯火類などの細部もリアルで、かなり良い出来ばえのミニカーに仕上がっていました。実車があまり人気がなかったので、レパード 初代の当時物ミニカーはこのダイヤペットしかないようです。当時物以外ではトミカ リミッテドのレパード 4ドアとそのTR-X仕様、ハイスピード(レジン製)のレパード 2ドアなどがあります。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームとリア/トランク開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=951

TOYOTA HILUX (30/40 EXPORT EDITION) 1981 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.3m 全幅約1.61m エンジン 変速機: 4気筒 1.6L 80HP 5段変速

性能: 最高速 不詳(130km/h?) データーベースでトヨタ ハイラックスのミニカー検索

トヨタ ハイラックス (30/40系 輸出仕様) 日本 1981年

日野自動車はコンテッサの4気筒893㏄エンジンを流用した、FR方式の小型トラック/ライトバンのブリスカ(BRISKA)を1961年に発売しました。1965年にエンジンを1300㏄に変更したブリスカ 1300にモデルチェンジし、積載量1tのピックアップとなりました。1966年に日野自動車はトヨタ自動車と業務提携し、日野は大型車に専念することになり、ブリスカの販売権はトヨタに移りました。1968年にブリスカはモデルチェンジし、ハイラックス(初代 10系)に名前が変更されました。当初のエンジンは1.5L(70HP)で1971年に1.6L(83HP)に変更されました。なおトヨタには同じようなピックアップでスタウト(STOUT)もありましたが、後にハイラックスに統合されました。 (実車画像→ ハイラックス 初代(10系))

1972年にハイラックス 2代目(20系)が登場しました。先代の1.6Lに加えて2L(105HP)エンジンを搭載するハイウェイが追加され、ハイウェイには3段自動変速機が設定されました。1975年のマイナーチェンジで、フロントグリルが変更され、エンジンは1.6Lだけとなりハイウェイは廃止されました。 (実車画像→ ハイラックス (20系) 1975)

1978年にハイラックス 3代目(30/40系)が登場しました。ヘッドライトが丸形2灯式となり、アメリカ市場対応で乗用車的な装備と乗り心地となりました。標準ボディとロングボディが設定され、上級モデルのスーパーデラックスはキャビン部分を長くして室内を広くしていました。1979年にディーゼル エンジン(4気筒2.2L)エンジンが追加され、2Lエンジンを搭載したハイラックス初の4WD仕様も追加されました。1981年のマイナーチェンジで、ヘッドライトが角形2灯式に変更されました。なおハイラックスという名前はHIGHとLUXURYを合成した造語で、豪華な商用車を目指した物だったので、その名前にふさわしい車となりました。1983年にハイラックス 4代目(50/60/70系)にモデルチェンジしました。

ミニカーは1983年頃に発売された当時物です。ハイラックス 3代目で角型ヘッドライトを採用したマイナーチェンジ後の左ハンドルの輸出仕様をモデル化しています。メーカーは不詳でディーラー向けの販促用ノベルティ(トヨタ特注品)として作られたもので、市販されたものではありません。(私はミニカー専門店経由で入手しました) 北米ではこの類のピックアップトラックの人気が高かったので、北米向け販促品として使われたのでしょう。当時としては珍しい1/43サイズのミニカーで、あまり良い出来ばえではありませんが、浮き出し加工されたTOYOTAロゴが付いたリヤゲートなどに実車の雰囲気がそこそこ再現されていました。ドア/ボンネットが開閉するギミック付きです。ハイラックス 3代目までのミニカーはトミカが初代の郵便車仕様と3代目の4WDとキャンピングカー、ダイヤペットが3代目の4WD、アシェットの懐かしの商用車コレクションが3代目の灯油配達仕様/郵便車仕様/製茶業仕様をモデル化しています。 以下はフロント/ボンネット開いたエンジンルーム)とリアの拡大画像です。なおボンネットはヒンジが破損したので、ボンネットを外した状態で撮影しています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1981年に発売されたダイヤペット製のトヨタ ハイラックス 3代目 (1/40 型番T3)の画像です。1979年に追加された4WDをモデル化しています。このミニカーは保有していないので、画像はダイヤペットのカタログから流用しました。

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1663

TOYOTA SOARER 2800GT EXTRA (Z10) 1981 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.66m 全幅約1.7m エンジン 変速機: 6気筒 2.8L 170HP 5段変速 4段自動変速

性能: 最高速200km/h以上 データーベースでトヨタ ソアラ Z10のミニカー検索

トヨタ ソアラ 2800GT エクストラ Z10型 日本 1981年

トヨタ ソアラは豪華で高性能なスペシャリティカーとして1981年に登場しました。外観は定番のロングノーズ/ショートデッキ スタイルですが、高級感が感じられる上品なデザインでした。見た目は大人しいですが、6気筒2L(125HP)1Gと2.8L(170HP)5M-Gの高性能DOHCエンジンを搭載し、4段AT/5段MTで、最高速は200km/h以上と国産車トップの高性能でした。デジタル表示のスピードメーターとLEDバーのタコメーターを組み合わせた未来的なデジタルメータなど、先進的な装備も満載でした。

発売直後に2Lターボエンジンが追加され、1982年にはATも制御するエンジン総合制御システムTCCSが採用されました。1983年にマイナーチェンジされ、ターボにインタークーラーが付けられ、2Lの1GエンジンにDOHCが追加され、1985年には2.8Lが3Lに変わりました。(高性能エンジンのオンパレードでした) 発売当時の2800GTは300万円と高価で、当初は誰が買うんだろうかと思いました。しかしソアラは大ヒットして、この頃から始まったハイソカーブームの先駆けとなりました。先に登場していた同じようなコンセプトの日産 レパードは、ソアラの圧倒的なエンジン性能の前に完敗しました。1986年にソアラ 2代目にモデルチェンジしました。

ミニカーは1981年に発売されたダイヤペットの当時物です。ダイヤペットの協力工場の144番工場製で、プロポーションはまずまずで、フロントグリルの造形は結構リアルで当時のミニカーとしては良く出来ていました。ただ全体的にややごつい出来ばえなので、繊細なソアラのイメージが今ひとつでした。ボンネット/ドア/トランクが開閉するギミック付きです。ダイヤペットは2000GT ターボ、ボディに透明プラスチックを使った2000GT ターボ、1/30の2800GTも作っていました。ソアラ 初代の当時物ミニカーはトミカがあり、当時物以外ではトミカ リミッテド、コナミ、リアルX、アオシマ DISMの前期型/後期型、国産名車コレクション、レジン製ではイグニッションモデルやMARK43などがあります。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1981年に発売されたダイヤペット製の当時物 トヨタ ソアラ 2000 ターボ (1/40)の画像です。こは当時のターボ車4台セット(型番S6)の1台でした。セット内容はトヨタ ソアラ (Z10) 2000VR ターボ、日産 ブルーバード (910) SSS ターポ、三菱 ギャラン ラムダ 2000GSR ターボ、日産 レパード (F30) 2000ZGX ターボの4台でした。上記の2800GTと同じ物ですが、ドアに「TURBO」ロゴが追加されていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1983年に発売されたダイヤペット製の当時物 トヨタ ソアラ 2000 ターボのクリアボディ仕様 (1/40 型番H1)の画像です。ボディを透明プラスチック製に変更し、内装の仕上げを変えてありました。ゴルフバッグを積んだトランクや起毛処理されたシートなど凝った内装で面白いミニカーに仕上がっていて、実車の販促用ノベルティにも使われたと思います。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

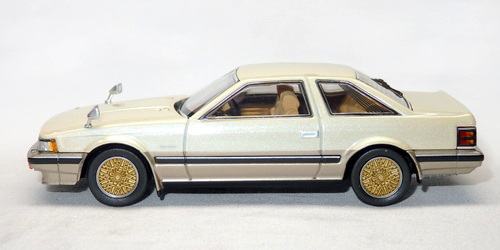

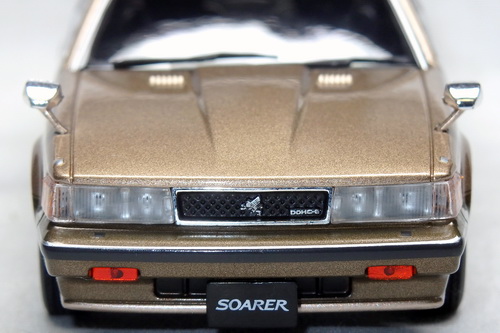

以下は2006年に発売されたアオシマ DISM製のトヨタ ソアラ 2800GT 前期型 (1/43 型番75159)の画像です。DISM流のやや平べったい造形ですが、実車に即したカラーリングでソアラ 初代の雰囲気が良く再現されていました。フロントグリルの造形はリアルで、内装もインパネとシートの色が実車同様で青緑の文字で表示するデジタルメーターがそれらしく再現されていました。さらに車高を下げることが出来る面白いギミックまで付いていました。フェンダーミラーが少し大きめですが、ソアラ初代のダイキャスト製1/43ミニカーとしては一番良い出来ばえだと思います。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

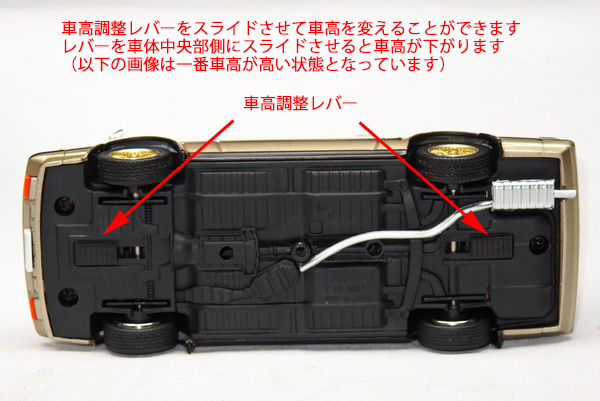

以下は車高可変ギミックの画像です。底板のレバーを切り替えることで、車高を変えることができます。

以下は2013年に発売されたアシェット製 国産名車コレクションのトヨタ ソアラ 2800GT 前期型(1/43 No.193)の画像です。上述したアオシマ DISM製の型を流用していました。安価な雑誌付きミニカーなので車高可変ギミックを削除し内装の仕上げレベルを簡素化することでコストダウンしていました。このソアラ以外にも国産名車コレクションにはアオシマ DISM製の型を流用した物が10数種類ありました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2022年に発売されたアシェット製 国産名車プレミアムコレクションのトヨタ ソアラ 2800GT エキストラ (1/43 No.10)の画像です。メーカーは中国のSUMS MODELで同社のオールモーストリアル(ALMOST REAL)ブランドでモデル化しています。個人的にはこのソアラ初代の出来ばえを発売前から期待していたのですが、今一つの出来ばえでした。サイドビューを見るとキャビン部分の高さが少し大きめで、ソアラ初代のかっこいいプロポーションがうまく再現されていません。また結構な値段がするのに室内の内装全体が黒一色で安っぽく、豪華なソアラの内装ではありません。(インパネのデジタルメータは良く再現してありますが) さらにフロントのヘッドライトの造形も今一つです。総括すると細部のリアルさはまずまずなのですが、ミニカー全体としてはセンスの良くない造形と仕上げです。これは個人的な評価ですので、そう思わない方もいらっしゃるでしょから、サイドビューについては実車との比較画像を載せておきました。 (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。フロントグリル内のエンブレムはリアルですが、実車のヘッドライトはヘッドライトを囲む枠が目立つので、そのあたりの造形が今一つです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は実車のサイドビュー画像とミニカーのサイドビュー画像を並べてみた画像です。キャビン部分の高さがやや大きいので車高が高くなり、私の感性ではソアラ初代のバランスの良いデザインがうまく再現されていないと思います。ついでに言うとホイール/タイヤのサイズも少し小さめです。

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=999

TOYOTA COROLLA SEDAN (AE70) 1981 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.05m 全幅約1.61m エンジン 変速機: 4気筒 1.5L 75HP 5段変速/3段自動変速

性能: 最高速155km/h データーベースでトヨタ カローラ/スプリンター 4代目のミニカー検索

トヨタ カローラ セダン AE70型 日本 1981年

トヨタ カローラ/スプリンターの4代目(70型)が1979年に登場しました。ボディは直線を基調としたシンプルなウェッジシェイプスタイルとなりました。2/4ドアセダン、2ドアハードトップ/クーペ(レビン/トレノ)、3ドアリフトバック、5ドアバンがラインナップされ、セダン系には丸型4灯、ハードトップ/クーペ系には角形2灯ヘッドライトが採用されました。このセンスの良いデザインはイタルデザインのG.ジュジアーロによるものではと言われましたが、トヨタ内製だったそうです。

メカ的には後輪サスペンションに4リンク/コイルが採用されたのが目新しい点でした。エンジンは4気筒1.3L(72HP)K型/1.6L(115HP)T型と新規の1.5L(80HP)A型で、3/4段AT/5段MT変速で、最高速は175km/h(GT系)の性能でした。スポーツ仕様のレビン/トレノだけではなく、4ドアセダンにもDOHCの2T-Gエンジンを搭載するGTが設定されました。1981年のマイナーチェンジでセダンも角形2灯式ヘッドライトに変更されました。(この頃から丸型ヘッドライトはバンやトラックなどにしか見られないようになっていきました) 1982年に4気筒1.8L(65HP)のC型ディーゼルエンジンがセダンに追加され、カローラ初の5ドアワゴンも設定されました。1983年にカローラ/スプリンター5代目にモデルチェンジしました。

ミニカーは2015年に発売されたイクソ プレミアムX製で、輸出仕様(左ハンドル)をモデル化しています。ミニカーの箱には1979年と書かれていますが、ヘッドライトが角型なので正しくは1981年だと考えます。(輸出仕様でも1981年からヘッドライトが変更されたようです) プロポーションが良くシンプルなボディがうまく再現されていました。灯火類や室内の細部なども良く再現されていてとても良く出来ていました。最近までカローラ 4代目セダンのミニカーはなかったので、このイクソ製セダンは輸出仕様とはいえ貴重なモデル化でした。イクソ プレミアムXの別ブランドのTRIPLE 9でも同じ物が発売されています。なお2016年になってトミカ リミッテドでも4ドアセダンがモデル化されました。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1477

MAZDA COSMO 2-DOOR HARDTOP 1981 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.67m 全幅約1.69m エンジン 変速機: 2ローター 573X2cc 130HP 5段変速

性能: 最高速180km/h データーベースでマツダ コスモのミニカー検索

マツダ コスモ 2ドア ハードトップ 日本 1981年

マツダ コスモ 3代目はルーチェ 4代目と同じシャーシの姉妹車となって、1981年に登場しました。ボディは4ドアセダンと4ドアハードトップで、コスモには2ドアハードトップがありました。大型角形ヘッドライトのルーチェに対してコスモのハードトップは角形4灯式のリトラタクブル ヘッドライトが特徴でした。(当時はリトラタクブル ヘッドライトが流行していて、その流れに乗ったものでした) 未来的で斬新なデザインのボディは、当時世界最高水準の空力特性でした。

外観だけではなく、メータナセル両端にスイッチを並べたサテライトスイッチやデジタルメーターなどインテリアも未来的でした。エンジンは4気筒1.8(ルーチェ)/2Lレシプロ、4気筒2.2Lディーゼル、12A 6PI型ロータリー(130HP)などで、4段AT/5段MTで最高速180km/h(12A)の性能でした。1982年に追加された12A型ロータリーターボは160HPで、当時の国産車では一番高性能な車となりました。さらに1983年のマイナーチェンジでは、13B型ロータリー スーパーインジェクション(165HP)が追加されました。

高性能ながらも個性的すぎるデザインが敬遠されたことで、マイナーチェンジでリトラタクブル ヘッドライトを普通の角形に変えたりしましたが、ルーチェ/コスモの売れ行きは芳しくありませんでした。1986年にルーチェはフルモデルチェンジされてルーチェ 5代目となり姉妹車のコスモと分離されました。コスモは1990年に4代目のユーノス コスモにモデルチェンジしました。

ミニカーは1982年に発売されたダイヤペットの当時物です。コスモの2ドア ハードトップのモデル化で、ボディ下部とタイヤが大きめでプロポーションがよくないですが、特徴的なフロントはある程度?再現されていました。室内では特徴であったサテライトスイッチがそこそこそれらしく再現されています。ボンネット/ドア/トランクが開閉するギミック付きです。ルーチェ/コスモの当時物ミニカーはこれしかありませんでした。最近の物ではトミカ リミッテドでコスモとルーチェの4ドア ハードトップ、NEO(レジン製)が輸出仕様のMAZDA 929の2ドアハードトップをモデル化しています。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。エンジンの中央から突き出しているピンは、ボディを下に押し付けることでボンネット先端を押し上げてボンネットを開きやすくする為の物です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2006年に発売されたトミカ リミッテド製のルーチェ 4ドア ハードトップ (1/64 型番LV-N01a)の画像です。縮尺が1/64と小さいながらも特徴的なフロントの造形がそれなりにうまく再現されていて良く出来ていました。(ヘッドライト/テールライトの取付位置決めタブの部分が裏に抜けているのがいまいちですが) 室内の特徴的なサテライトスイッチもその形状がそこそこうまく再現されています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

ルーチェのミニカーの検索 → データーベースでマツダ ルーチェのミニカー検索"

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1025

サラブレッド期 ← ページ « 前へ 1...166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ...298 次へ »

当サイト掲載記事の無断転載を禁じます。

Copyright(C) 2004-2025 MINIATURECAR MUSEUM All rights reserved.