ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

GM CHEVROLET CAMARO Z28 1971 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.78m 全幅約1.89m エンジン 変速機: V型8気筒 5.7L 350HP 4段変速/3段自動変速

性能: 最高速210km/h データーベースでシボレー カマロ 2/3代目のミニカー検索

GM シボレー カマロ Z28 アメリカ 1971年

1970年にGM シボレー カマロ 2代目が登場しました。シャーシは初代と同じでエンジンなどの主要部品もそのままでしたが、ボディは大型化されてスポーツカー的なデザインに変更されました。安全基準の強化で屋根のないオープンカーの設定が無くなり、クーペだけになりました。(Tバールーフ仕様はありました) グレードは初代と同じSS、RS、高性能版のZ28とSS396があり、1973年に豪華仕様のLTが追加されました。当初のエンジンは6気筒3.8L/V型8気筒5L/5.7L(350HP Z28)/6.5L(375HP SS396)などがありました。

1974年のマイナーチェンジで、衝撃吸収大型バンパーが採用されてグリルが後傾し、丸型4灯式テールライトが横長に変更されました。1975年に排ガス規制の影響でハイパワーエンジンがなくなり、高性能版のZ28が姿を消しました。1977年にZ28は復活しましたが1971年に馬力表示がグロスからネットに変更されたことと排ガス対応で、表示馬力は185HPと大幅に低下しました。1978年のマイナーチェンジでフロント/リアの意匠が変更されました。その後1981年までモデルチェンジされずに生産されましたが、これは排ガス規制への対応が新型車開発より優先された為でした。1982年にカマロ 3代目にモデルチェンジしました。

ミニカーは2021年に発売されたデアゴスティーニ製のアメリカンカー コレクションの1台です。シボレー カマロ 2代目の高性能版Z28をモデル化しています。メーカーは明記されていませんが、イクソが カマロ 2代目 Z28を型番CLC385Nでモデル化しているので、それを流用しているのだと思われます。(ミニカーを台座に固定するネジに3角溝があるネジが使われていて、このネジを使用するのはイクソ系列のメーカーの特徴ですので) プロポーションが良く、カマロ 2代目のフロントの造形がうまく再現されているなど、実車の雰囲気が良く再現されていました。定価が2000円ほどの安価なミニカーながら、ナンバープレートなど細部もそこそこリアルでかなり良い出来ばえでした。これ以外のカマロ 2代目のミニカーはアーテル(ERTL)の1/18、スパーク(レジン製)の1/43、マテルの1/64、ブレキナの1/87、ジョニーライトニングの1/64、グリーンライトの1/64などたくさんあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=2017

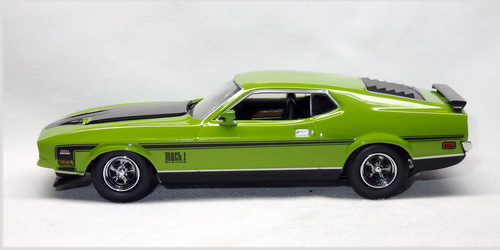

FORD MUSTANG I MACH I 1971 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.81m 全幅約1.88m エンジン 変速機: V型8気筒 5.8L 240HP 3/4段変速

性能: 最高速198km/h データーベースでマスタング 初代(1971年以降)のミニカー検索

フォード マスタング I マッハ I アメリカ 1971年

フォード マスタングは1969年と1971年にボディが拡大され、1971年には全長4.81mX全幅1.88m(登場時4.63mX1.73m)となりました。それに伴いボディは幅が広いフラットなスタイルになっていきました。特に緩やかに傾斜したルーフを持つ1971年式のファーストバック(SPORTSROOFと称する)は見た目は実にかっこいいのですが、室内は狭く後方視界は最悪だったようです。マスタングの高性能版としてはマッハ I(MACH I)やレースのホモロゲーション用のボスシリーズ(BOSS 302/BOSS 429)がありました。特に1971年式のマッハ Iは映画「007 ダイヤモンドは永遠に (1971年末 公開)」でボンドカーとしてとして使われたこともあって良く知られています。(劇中車の画像→ マスタング マッハ I 劇中車)

上述したように1969年と1971年に大幅なデザイン変更がありましたが、1973年まで生産されたモデルをマスタング 初代(マスタング I)と分類します。(1969年式を2代目とする分類もありますが) ボディの大型化やハイパワー化が、当初のマスタングの低価格コンパクトカーというコンセプトから外れるようになり、次第に販売は低迷していきました。また1970年代のオイルショックや排ガス規制が大型車やハイパワー車を駆逐するようになり、アメリカ車は次第に小型化されていきました。(この時流にのって販売台数を伸ばした代表が日本車でした) 1974年に2代目のマスタング IIにモデルチェンジしました。

ミニカーはミニチャンプス製のマスタング I マッハ Iで、2009年に黄色、2010年にこの緑色が発売されました。ミニチャンプスらしいうまい造形で、実車の平べったい感じがうまく再現されていました。実車に即したカラーリングで灯火類やストライプ/ロゴがリアルに再現されていて非常に良い出来ばえでした。2024年現在でもマスタング マッハ I の1/43量産ミニカーではこれが最高傑作であると思います。ミニカーがあまりに平べったいので、これはデフォルメで強調されているのだろうと思っていました。しかし実車の側面画像とミニカーの側面画像を以下の比較画像のように比べてみると、ミニカーは車高短ぎみですが、実車のプロポーションに忠実であることが分かりました。(この側面画像を見ると室内が狭かったであろうことも想像がつきます) これ以外のマッハ Iのミニカーはコーギーの当時物 1/43、オートアートの1/18、サンスターの1/18、グリーンライトの1/43と1/64、京商の1/64などがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は俯瞰/床下部分の画像と実車側面画像とミニカー側面画像を並べた比較画像です。床下部分にはサスペンション/ドライブシャフト/排気管がリアルに再現されています。実車との比較画像を見るとミニカーが実車をリアルに再現していることが良く分かります。(ただしミニカーは車高を下げています ミニチャンプスは意図的にこのようなモデル化をしていました) (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1972年に発売されたコーギー製の当時物 フォード マスタング マッハ I ボンドカー(1/43 型番391)の画像です。このミニカーは本来はボンドカーとして作られたものではなかったのですが、発売時期にマッハ I がボンドカーとして使われた映画「007 ダイヤモンドは永遠に」が公開されたので、既に出来上がっていた梱包箱に「Diamonds Are Forever James Bond 007」と書かれたラベルを貼付けてボンドカーとして販売したものでした。したがって黒いボンネット部分は映画に出てくる車とは違っていました。実車の雰囲気がうまく再現されていて、1970年代のミニカーとしてはそこそこの良い出来ばえでした。また当時マッハ I の1/43のミニカーがこれしかなかったことから、このミニカーは人気がありました。ドアが開閉するギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1508

CHRYSLER PLYMOUTH CUDA 440 (HEMI CUDA) 1971 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.7m 全幅約1.9m エンジン 変速機: V型8気筒 7.2L 390HP 4段変速

性能: 最高速215km/h データーベースでプリムス バラクーダ/クーダのミニカー検索

クライスラー プリムス クーダ 440 (ヘミ クーダ) アメリカ 1971年

プリムスはクライスラーの大衆車クラスで、1960年代後半のラインナップとしては、コンパクトカーのバリアント、中級車のベルヴェデアとサテライト、フルサイズのサヴォイとフューリー、スポーティカーのバラクーダ、GTX、ロードランナーなどがありました。1964年に登場したプリムス バラクーダ 初代はベルヴェデアをベースした2ドアファーストバックの小型スポーティカーで、大きなラップラウンドのリアウィンドーが特徴でした。エンジンは6気筒2.8L/3.7L(145HP)で、1965年にV型8気筒4.5L(235HP)が追加されました。(実車画像→ プリムス バラクーダ 1966)

1967年にバラクーダ 2代目にモデルチェンジし、リアウィンドーは小さくなり、ハードトップクーペとコンバーチブルが追加設定されました。エンジンはV型8気筒5.2L/5.6L/7.2L/7Lヘミなど高性能エンジンが搭載されるようになり、マッスルカーとして発展していきました。特に高性能なヘミエンジン(半球型燃焼室でOHV方式の給排気バルブを持つ)を搭載したモデルはヘミ クーダと呼ばれるようになりました。(実車画像→ プリムス バラクーダ 1967)

1970年にバラクーダ 3代目にモデルチェンジし、ダッジ チャレンジャーの姉妹車となりました。先代と全長は同じながら幅の広いスタイルとなり、ファーストバッククーペがなくなりました。豪華仕様はグランクーペ、高性能版はクーダと呼ばれるようになりました。先代と同様でV型8気筒7.2L(440キュービック インチ 390HP)ヘミ エンジンを搭載した440はヘミ クーダと呼ばれました。1971年にグリルのデザインが変更されヘッドライトが丸形4灯式となり、テールライトのデザインも変更されました。1972年には丸形2灯式ヘッドライトに戻りテールライトが丸形4灯式に変更され、1974年まで生産されました。最終型のバラクーダは最後のマッスルカーとしてマニアには人気があるそうです。

ミニカーは1997年に発売されたマッチボックス製のマッスルカーシリーズです。バラクーダ 3代目の高性能版 クーダ 440 1971年式をモデル化しています。マッチボックスのマッスルカーシリーズは1960-1970年代のマッスルカー 十数種類をモデル化していました。このクーダ 440は作風はややレトロでしたが、プロポーションが良く実車の雰囲気がうまく再現されとても良く出来ていました。4灯式ヘッドライト、ボンネットのエアスクープ、リアスポイラー、派手なリアフェンダーのロゴ、室内などの細部も実車に忠実に再現されていました。またカラーリングのせいで幅広の車体がより際だって見えました。ただし車高が高めになっているのだけは今ひとつでした。これ以外のバラクーダ 3代目のミニカーはフランクリン ミントの1/24、ダンバリー ミントの1/24、GMPの1/18、アーテルの1/18、ジョニーライトニングの1/64、M2マシーンの1/64などたくさんあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=441

CHRYSLER DODGE CHALLENGER R/T 1971 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.9m 全幅約1.9m エンジン 変速機: V型8気筒 7L 425HP 3/4段手動変速

性能: 最高速225km/h データーベースでダッジ チャレンジャーのミニカー検索

クライスラー ダッジ チャレンジャー R/T アメリカ 1971年

フォードのマスタングが大成功したことで、ライバルメーカーはマスタングに対抗するモデルを開発しました。GMのシボレー カマロ(ポンティアック ファイアーバード)、クライスラーのダッジ チャレンジャー(プリマス バラクーダ)、AMCのジャベリンなどが対抗馬として登場しました。1970年に登場したダッジ チャレンジャーのデザインは兄貴分のチャージャー 1966年式と同じデザイナーが担当し、サイドラインがよりダイナミックになっていました。車幅が1.9mもあるので、幅広いフロントグリルは実にかっこよかったです。同時に登場したプリムス バラクーダ 3代目はチャレンジャーの姉妹車でした。(実車画像→ プリムス バラクーダ 1970)

エンジンは6気筒3.7L(110HP)、V型8気筒5.2L/6.3L(330HP)、V型8気筒7L/7.2L(375HP)など多くのバリエーションがありました。高性能版のR/TはV型8気筒6.3L/7.2Lなどを搭載し、さらにV型8気筒5.6L(290HP)エンジンを搭載したトランザム レース用のホモロゲーションモデル T/A(トランザム)が2500台限定生産されました。チャレンジャーは初年度に8万台も売れて人気がありましたが、小型マッスルカーの需要は排ガス規制などの影響で低迷していき、チャレンジャー 初代は1974年に生産中止となりました。1978年にチャレンジャー 2代目が登場しましたが、これは三菱 ギャラン ラムダのアメリカ仕様で、マッスルカーではありませんでした。(実車画像→ ダッジ チャレンジャー 1978)

ミニカーは1998年に発売されたマッチボックスのマッスルカーシリーズの1台です。チャレンジャー 1971年式をモデル化しています。マッチボックスのマッスルカーシリーズはいずれも良い出来ばえでしたが、このチャレンジャーもプロポーションが良く幅広のかっこいいボディがうまく再現されていました。また室内などの細部も良く仕上げてありました。ただし当方の所有するこのチャレンジャーは2008年頃に購入したもので、マッチボックスのオリジナル(型番YMC12 紫色)ではなく、2000年頃にマテルがマッチボックスの型を流用して再生産したものでした。底板のブランド表示にMATTELのロゴと型番0764MEが表示されていましたが、MATCHBOXのロゴは残っていました。オリジナルに比べると塗装仕上げなどがやや簡素化されていたようですが、それ以外はオリジナルと変わりないようです。(1997年にマッチボックスはマテル傘下になっています) 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2014年に発売されたグリーンライト(GREEN LIGHT)のクライスラー ダッジ チェレンジャー 「ワイルド スピード X2 2003」 (1/43 型番86207)の画像です。映画「ワイルド スピード」の劇中車をモデル化しています。こちらはチャレンジャー 1970年式をモデル化しているので、テールライトのデザインが上記の1971年式と違っています。最近のミニカーなので細かいところの仕上げは上記のマッチボックス製よりリアルで、全体的に良く出来ていましたが、個人的にはマッチボックスのややレトロな作風のほうが好きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=447

STUTZ BLACKHAWK I COUPE 1971 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約5.5m 全幅約2m エンジン 変速機: V型8気筒 7.5L 425HP 3段自動変速

性能: 最高速200km/h データーベースでスタッツ ブラックホークのミニカー検索

スタッツ ブラックホーク I 型 クーペ アメリカ 1971年

1971年にスタッツ ブラックホークが登場しました。1920年代の有名なスポーツカー スタッツ ブラックホークと同じ名前ですが、このスタッツは1930年代に破産したスタッツ社(Stutz Motor Car Company of America)を1968年に復活させたスタッツ社 (Stutz Motor Car of America)の高級車でした。基本のドライブトレーンはGM ポンティアック グランプリ 2代目(1969年)をベースにしており、クライスラーのデザイナー V.エクスナーがボディをデザインしていました。縦型のフロントグリルと大きなヘッドライト、リアに背負ったスペアタイヤなどややノスタルジックなデザインが特徴で、ボディはイタリアのギア社で架装されました。(実車画像→ GM ポンティアック グランプリ 1969)

ブラックホークは豪華な内装や高度な装備を持つ非常に高価な車で、オーナーにはエルヴィス プレスリーやフランク シナトラなどの有名人がいました。当初はクーペだけでしたが、後にセダンやベアキャットと呼ばれるコンバーチブルも追加されました。ベースとしていたGMのポンティアックのモデルチェンジに合わせてブラックホークも変更され、1980年代まで生産されました。スタッツ社は量産車をベースにした高級車を1995年まで少量生産していたようですが、現在は活動していないようです。1995年までの総生産台数は約600台でした。(実車画像→ スタッツ ベアキャット 1988)

ミニカーは2013年に発売されたイクソの別ブランド プレミアムX製です。スペアタイヤを後方に張り出した(バンパーの代わりらしい)、初期のI型のクーペをモデル化しています。実車のレトロで派手なデザインがうまく再現してあり、室内もリアルな造形で良く出来ていました。プレミアムXにはコンバーチブルとそのハードトップ仕様など6種類ほどのバリエーションがありました。これ以外のブラックホークのミニカーはホットホイールの1/64、グリーンライトのエルヴィス プレスリー仕様などがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1692

サラブレッド期 ← ページ « 前へ 1...123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ...298 次へ »

当サイト掲載記事の無断転載を禁じます。

Copyright(C) 2004-2025 MINIATURECAR MUSEUM All rights reserved.