ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

NISSAN R382 1969 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.05m 全幅約1.87m エンジン 変速機: DOHC V型12気筒 6L 600HP 不詳

性能: 最高速 不詳 データーベースで日産 R380/390のミニカー検索

日産 R382 日本 1969年

1967年の日本グランプリでR380 IIがポルシェ 906に敗退したことから、後継車のR381は大排気量のパワフルなマシンとして企画されました。搭載を予定していたV型12気筒5Lエンジンが1968年日本グランプリに間に合わなかったので、アメリカのカンナムで使われていたシボレーのV型8気筒5.5Lエンジンが改造されて使われました。このエンジンのパワーアップに対して、シャーシやサスペンションが強化されました。(実車画像→ 日産 R381)

R381にはシャパラルが先鞭をつけたリアスポイラーが付いていました。このスポイラーはサスペンションに連動して左右独立で角度が変わり、ブレーキング時には直立してエアブレーキとしても機能する凝ったものでした。 1968年の日本グランプリでは、ポルシェ 910(2位)やトヨタ 7を抑えて、R381が優勝し3-4-5位をR380 IIが占めて、日産が初めて日本グランプリを制覇しました。同年末にはV型12気筒5Lエンジンが完成し、それを搭載したR381 IIが完成しました。

1969年には後継車のR382が登場しました。可変式スポイラーが禁止されたので、スポイラーを一体化して高く反り返ったリアエンドになっていました。1969年日本グランプリにはエンジンを6Lに拡大しパワーアップしたR382で臨みました。結果はR382が1-2フィニッシュで優勝し、日本グランプリ2連覇を達成しました。なお3-4-5位はトヨタ 7で、6-7-8位をポルシェ勢が占めました。日産は日本グランプリ3連覇とアメリカでのカンナム参戦を目指してR383を1970年に開発していました。しかし日産は公害対策に集中するということで、日本グランプリの不参加を表明しレース活動から撤退し、R383のレース参戦はありませんでした。(その後1977年の東京モーターショーで一般公開されました 実車画像→ 日産 R383)

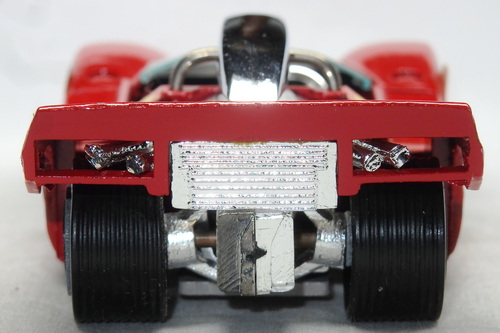

ミニカーは1970年に発売されたダイアペット製の当時物です。1969年日本グランプリで優勝したR382(#21)をモデル化しています。ゼッケンなどは添付されていた紙シールを貼ってあります。実車と同じ黄色のバリエーションもありました。当時のダイヤペットとしては、異例のリアルな造形で非常に良い出来ばえでした。ホイールやエンジンもリアルで、小さな蝶板でドアが手前に開くギミックも凝っていました。(当時のミニカーはドア開閉が必須だったので、このR382にも頑張ってつけたのでしょう) これ以外のR382の当時物ミニカーは同じダイヤペットのチェリカ80の1/58と香港製50シリーズの1/50、トミカの1/69がありました。当時物以外では、京商の1/64、エブロの日本グランプリ仕様(約10種類)などがあります。なおエブロはR383もモデル化していました。 以下はフロント/リア(エンジン拡大)の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1777

TOYOTA PUBLICA 1000 (KP30) 1969 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

トヨタ パブリカ 1000 KP30型 日本 1969年

トヨタ パブリカの2代目が登場したのは、初代登場から8年経過した1969年でした。この頃になるとカローラが大衆車となり、パブリカは若者向けの入門車という位置づけになりました。そこで若々しさを感じさせるデザインを目指したようですが、このKP30型の外観は今ひとつの感じがありました。先代と同じ空冷800ccエンジンも残されていましたが、主たるエンジンはカローラのK型を流用した4気筒1L(58HP)/1.1L(68HP)で、4段変速で最高速150km/h(1.1L)の性能でした。

カローラと同じ1.2Lエンジンを搭載したスポーツ仕様のSLが追加され、1972年のマイナーチェンジではリアがカローラのようなファーストバック的な外観に変更され、空冷エンジンの設定がなくなりました。なおこの車には業務提携していたダイハツ工業から同じボディの姉妹車がコンソルテという名前で発売されました。1973年にパブリカの上級車として、パブリカ スターレット(ダイハツ版はコンソルテ クーペ)が登場しました。1976年の最後のマイナーチェンジでKP50型となり、1978年のスターレット 2代目の登場でパブリカの名前は消えました。なお商用車のパブリカ ピックアップは1987年まで生産されました。

ミニカーは1970年に発売されたダイヤペット製の当時物です。フロントグリルの出来がいまひとつですが、プロポーションは悪くなく、実車の全体的な雰囲気はうまく再現されていました。車高が高くなっているのでアンバランスな感じがしますが、ボディを押しさげてやると本来のプロポーションが悪くないことが分かります。ボンネット/ドアが開閉するギミック付きで、室内もそこそこ良く再現されています。なおパブリカ 2代目のミニカーは2024年現在でもこれしかありません。ただし商用車のパブリカ ピックアップは懐かしの商用車コレクションでモデル化されています。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/室内の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=977

TOYOTA 7 CAN-AM 1969 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約3.75m 全幅約1.88m エンジン 変速機: DOHC V型8気筒 5L 530HP 5段変速

性能: 最高速 不詳 データーベースでトヨタ 7のミニカー検索

トヨタ 7 カンナム仕様 日本 1969年

1960年代のトヨタは量産車ベースの車で行うレースを重視していたので、本格的なプロトタイプ スポーツカーの開発には消極的でした。日本GPには2000GTのレース仕様で参戦していましたが、日産 R380などのプロトタイプ スポーツカーには勝ち目がありませんでした。そこで1967年にプロトタイプ スポーツカーの開発を行うことになり、2000GTの開発と同じようにヤマハ発動機に開発を依頼しました。ヤマハはフォード GT40を購入して調査することで開発を進め、1968年にトヨタ 7 初代(415S)が完成しました。(実車画像→ トヨタ 7 初代)

トヨタ 7 初代はアルミ製モノコックのシャーシに、新開発したアルミ合金製V型8気筒3L(328HP)エンジンを搭載するグループ7(カンナム仕様)のオープンカーでした。エンジンを3Lとしたのは、グループ6としてヨーロッパの耐久レース参戦も予定していたからだそうです。その為5Lクラスの大排気量エンジンが一般的なグループ7(カンナム仕様)としてはパワー不足で、国内の耐久レースでは健闘したものの、1968年の日本GPでは優勝した日産 R381などについていけず、大敗しました。

1968年日本GPの結果を踏まえて、1969年には新開発したV型8気筒5L(530HP)エンジンを搭載したトヨタ 7 2代目が登場しました。シャーシは一般的な鋼管スペースフレームに変更され、ボディは直線的なデザインに変更されました。なおこのマシンのテスト走行中にレーシングドライバーの福沢幸雄氏が事故死しています。1969年の日本GPでは日産 R382が1-2フィニッシュで優勝し、トヨタ 7は3-4-5位でした。同年のワールドチャレンジカップ 富士200マイル(通称 日本カンナム 第2回)ではトヨタ 7 カンナム仕様が優勝しています。

1970年に5Lエンジンをターボ過給して800HPにパワーアップしたトヨタ 7 3代目が登場しました。鋼管をアルミ合金に変えてシャーシを軽量化、サスペンションも軽合金で軽量化されていました。外観的にはコクピット左右にあった吸気孔がボディ側面のNACAダクトに変わったのが目立ちました。トヨタはアメリカでのカンナム参戦も予定していましたが、日産が参戦しないことで日本GPが中止され、トヨタ 7のテスト走行で河合稔氏が事故死したこともあって、トヨタ 7の開発は中止され3代目のレース参戦はありませんでした。(実車画像→ トヨタ 7 3代目)

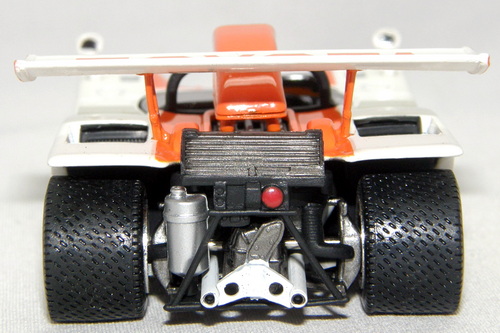

ミニカーは2006年に発売されたエブロ製です。トヨタ 7 2代目のカンナム仕様で1969年の日本カンナム出場車をモデル化しています。ホイールやエンジン周りがリアルに再現されていて、かなり良い出来ばえでした。エブロはトヨタ 7 初代の日本GP/カンナム仕様、2代目の日本GP/カンナム仕様もモデル化していました。なお2代目の日本GP仕様の5種類は型番が異なるものが出ていますが、単なる同じ物の型番変更のようです。エブロ以外ではQモデル(レジン製)の初代と3代目、トミカの3代目やデルプラドの3代目があります。 以下はフロント/リアの拡大画像とリア車体下部の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1789

MAZDA LUCE ROTARY COUPE 1969 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.59m 全幅約1.64m エンジン 変速機: 2ローター 655X2cc 126HP 4段変速 前輪駆動

性能: 最高速190km/h データーベースでマツダ ルーチェのミニカー検索

マツダ ルーチェ ロータリー クーペ 日本 1969年

3台目のロータリーエンジン搭載車としてルーチェ ロータリークーペが1969年に登場しました。この車は1967年の東京モーターショーで展示されたプロトタイプ マツダ RX87をベースにした市販車でした。(実車画像→ マツダ RX87) ルーチェ 初代のイメージを踏襲していますが、中身は全くの別物でした。この車のために新設計された13A型ロータリーエンジン(655ccX2 126HP)を搭載し、サスペンションは4輪独立で、マツダとして初めて前輪駆動方式を採用した特別設計の高性能スペシャルティーカーでした。4段変速で最高速190km/hの性能でした。

エアコン、パワステ、レザートップといった豪華装備を備えたスーパーデラックスは175万円とコスモ スポーツ (ロータリー)を凌ぐ高価格でした。(同時期のトヨタ クラウン ハードトップは約120万円でした) 高価格であった上にマツダ初の前輪駆動/パワステなどに熟成不足による問題があったので販売は芳しくなく、1972年には生産中止となりました。3年間で約1000台ほどしか生産されていませんので、実車は数回ほどしか見たことがありません。当時のマツダのイメージリーダーカーとして実に上品でかっこいい車でした。

ミニカーは2007年に発売された国産名車コレクション製でメーカーはノレブです。少し車高が高いところが今一つですが、実車の雰囲気がうまく再現されていました。フロントグリル、フェンダーミラー、ホイールなどの細部もリアルに仕上げられていて非常に良い出来ばえでした。ノレブは自社ブランドでもほぼ同じ物を発売しています。当時物ミニカーはダイヤペットが異なる協力工場が製作した2種類を発売していました。当時物以外では2005年頃にコナミの絶版名車コレクション(1/64)でモデル化され、トミカではまずメーカー特注非売品として作られ、その後2006年にトミカ リミッテドでも発売されました。2020年にはENIF(レジン製)でもモデル化されました。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1971年に発売されたダイヤペット製の当時物 ルーチェ ロータリークーペ(1/40 型番198)の画像です。車高が高くフロント先端部分がやや尖りすぎているのがいまいちですが、当時物ミニカーとしては良くできていました。ボンネット/ドア/トランクが開閉するギミック付きです。型番224でクロームメッキ仕様もありました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1971年に発売されたダイヤペット製の当時物 ルーチェ ロータリークーペ(1/40 型番220)の画像です。上述した型番198とは別の協力工場が全く別の型を起こして製作したもので、少し遅れて発売されました。型番198との差別化でレザートップを模した結晶塗装を採用していて、さらにドアの下に見える底板部のボタンを押すとドアがバネ仕掛けで開くというギミックを追加しています。フロントの造形が今ひとつですが、それ以外の全体的な出来ばえはこちらのほうが良いように思います。ただしドアを開くギミックは強度的にやや無理のある設計ですので壊れやすいです。(当方の手持ちの1台は破損しました) (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1016

MITSUBISHI COLT GALANT AII GS 1969 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.08m 全幅約1.56m エンジン 変速機: 4気筒 1.5L 105HP 4段変速

性能: 最高速175km/h データーベースで三菱 ギャランのミニカー検索

三菱 コルト ギャラン AII GS 日本 1969年

三菱の意欲的な新型車コルト ギャランが1969年に登場しました。シンプルな平面構成の斬新なボディは、それまでの三菱車の地味なイメージを一新しました。これはイタルデザインのG.ジウジアーロのデザイン案がベースになっていたそうで、当時はそのことは知りませんでしたが、三菱車のデザインが急にセンスが良くなった理由が今になって納得できました。

エンジンは4気筒1.3L(87HP)/1.5L(105HP)G型の2本立てで、4段変速で最高速175km/h(1.5L)の性能でした。4ドアセダン、バンに加えて1970年に2ドアハードトップが追加されました。1971年のマイナーチェンジで角形ヘッドライトが丸型4灯式になり、エンジンが1.4L/1.6Lに拡大されました。斬新なデザインが人気を呼んでギャランは大ヒットし、三菱車の小型車市場での基礎を固めました。

1973年にギャラン 2代目にモデルチェンジし、名前がコルト ギャランからギャランとなりました。(実車画像→ 三菱 ギャラン 1973) ボディが大きくなり、初代のイメージを引き継ぎながら全体的に角を丸めたデザインでした。エンジンは新規の1.8L/2Lが追加されました。しかしこのイメージ継承策が裏目にでて、見た目があまり変わっていない2代目の販売は芳しくありませんでした。1976年に3代目 ギャラン シグマにモデルチェンジしました。

ミニカーは1970年に発売されたダイヤペット製の当時物です。1.5Lエンジン搭載のAII GSをモデル化しています。プロポーションがうまく出来ているだけではなく、フロントグリル/リアパネルの造形も当時としては凝っていて当時のダイヤペットの秀作のひとつでした。ボンネット/ドア/トランクが開閉するギミック付きです。ギャランは人気があったので、ダイヤペットはハードトップもモデル化していました。当時物ではトミカもハードトップをモデル化していました。当時物以外ではトミカ リミッテドで4ドアセダン、国産名車コレクション 1/24で4ドアセダンがモデル化されています。なお2023年現在でギャラン 2代目の量産ミニカーは無いようです。(実車の人気を反映した結果でしょう) 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1971年に発売されたダイヤペット製の当時物 三菱 ギャラン AII ハードトップ (1/40 型番256)の画像です。ハードトップをモデル化していますが、1971年のマイナーチェンジを反映してヘッドライトが丸形4灯式に変更されていました。スタイリッシュなハードトップボディがうまく再現されていて、これも良く出来ていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。テールライトに塗装処理が追加されています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1973年に発売されたダイヤペット製の当時物 三菱 ギャラン ハードトップ AII スポーツタイプ (1/40 型番D-2)の画像です。上記のバリエーションで、ボンネットにエアインテークが追加されボディ側面にストライプが追加されています。これ以外にも型番276でリアスポイラーを付けたバリエーションもあり、このようなバリエーションがモデル化されたということから、当時のギャランの人気が高かったことが分かります。ただしこのボンネットにエアインテークが追加された実車の画像が見つからないので、そのような実車が実在したのかどうかは分かりません。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1034

サラブレッド期 ← ページ « 前へ 1...109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ...298 次へ »

当サイト掲載記事の無断転載を禁じます。

Copyright(C) 2004-2025 MINIATURECAR MUSEUM All rights reserved.