ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

MCLAREN M8B CANAM 1969 UK

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約3.9m 全幅約1.9m エンジン 変速機: V型8気筒 7L 650HP 4段変速

性能: 最高速360km/h? データーベースでマクラーレン M6/M8のミニカー検索

マクラーレン M8B カンナム イギリス 1969年

F1ドライバーであったB.マクラーレン(Bruce McLaren)がマクラーレン レーシング チームを1963年に設立しました。当時のB.マクラーレンはクーパーのドライバーでしたが、クーパーのF1活動に影響しないレースカーの開発/販売などを行ないました。1966年にクーパーから離れ自ら開発したマクラーレン M2BでF1に参戦しました。また1966年からカンナム(CAN-AM:カナディアン アメリカン チャレンジカップ)にもマクラーレン M1Bで参戦しました。(実車画像→ マクラーレン M2B、マクラーレン M1B)

F1ではマクラーレン M7Aが1968年のベルギーGPでF1初優勝し、このシーズンは3勝してコンストラクターとしてロータスに次ぐ2位となりました。1969年シーズンは1勝しコンストラクターの4位となりました。(実車画像→ マクラーレン M7A)

カンナムでは1967年にシボレーのV型8気筒5.9L(525HP)エンジンを搭載したマクラーレン M6Aが登場し、1967年のシリーズ チャンピオンとなりました。(実車画像→ マクラーレン M6A) 1968年にはエンジンを7L(620HP)にパワーアップした改良版のM8Aが登場し、1968年のチャンピオンとなりました。その後M8Aは1969年に大きなリアスポイラーが付いたM8B、1970年の7.6L(680HP)エンジン搭載で低いリアスポイラーの付いたM8D、1971年の8L(740HP)エンジン搭載でボディと一体化したリアスポイラーの付いたM8Fと改良されていきました。なお1970年にはM8Dのテスト走行中にB.マクラーレンが事故死する不幸な出来事がありました。

マクラーレンは1967年から1971年まで5年連続してチャンピオンとなり、この時期がマクラーレンのカンナムでの黄金期でした。当時カンナムといえばオレンジ色のマクラーレンというイメージが広く定着していました。マクラーレンは1972年末にカンナムから撤退し、以後はF1とインディ500に注力することになりました。

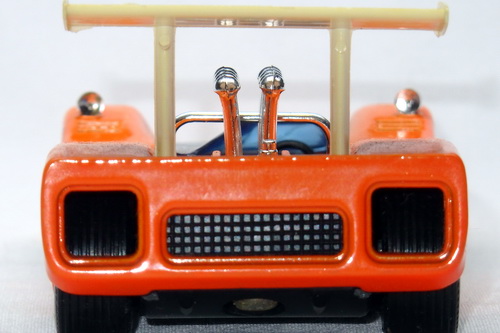

ミニカーは1970年に発売されたソリド製の当時物です。50年以上も前に作られたミニカーですが、プロポーションが良く実車の雰囲気がうまく再現されていました。コクピット背後にはV型8気筒エンジンの吸気パイプが再現されています。当時のミニカーは左側面が見える透明フィルム窓付き紙箱に入れて販売されていたので、左側面だけはデカールが最初から貼ってありました。残りのデカールは箱に添付されているので自分で貼るのですが、これは貼っていません。これ以外のM6/M8の当時物ミニカーとしては、ディンキー、ポリトーイ、メーベトイなどがあります。当時物以外ではミニチャンプス、GMP、スパーク(レジン製)などがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1774

MG MIDGET MK IV 1969 UK

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約3.48m 全幅約1.4m エンジン 変速機: 4気筒 1.3L 65HP 4段変速

性能: 最高速151km/h データーベースでMG ミジェットのミニカー検索

MG ミジェット MK IV イギリス 1969年

MGは主力モデルがMGAに移行したことで、入門用の廉価なモデルが必要になり、同じBMCグループ内のオースチン ヒーレー スプライトのマイナーチェンジ版(MK II)を流用することにしました。この車は戦前の名車と同じミジェットの名前を使い1961年に登場しました。スプライトのモノコックボディの前後を大幅に変更して、全く新しいMGに仕上がっていました。エンジンはスプライト MK I用を少しパワーアップした948cc(46HP)で、少しだけ高性能でした。姉妹車のスプライト MK IIより格上で、仕上げもやや高級で価格も高かったそうです。

1962年にはエンジンが1.1L(56HP)にパワーアップされ、最高速が143km/hに向上しました。1964年に59HPにパワーアップしたMK II、1966年に1275㏄(65HP)エンジン搭載のMK III、1969年にフロントグリルやテールライトを変更したMK IV、1974年に1.5L(56HP 排ガス対策で低下)エンジンを搭載し前後バンパーを衝突安全基準対応の樹脂バンパーに変更した1500に発展しました。1980年までに約23万台が生産されました。ホンダ S500がデザインのお手本にしたのはこの車だったと言われていますが、確かに雰囲気がそっくりです。

ミニカーは1997年に発売されたディテールカー製です。1.3Lエンジンを搭載したMK IVをモデル化しています。軽快な小型スポーツカーの代表であったミジェットのスタイルがうまく再現されていました。灯火類や室内などの細部も良く再現されていて、かなり良い出来ばえでした。ミジェットの当時物ミニカーとしてはスポットオン、当時物以外ではエブロ、スパーク(レジン製)などがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=873

MONTEVERDI (HIGHSPEED) 375L 1969 SWISS

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.8m 全幅約1.8m エンジン 変速機: V型8気筒 7.2L 345HP 4段変速

性能: 最高速245km/h データーベースでモンテヴェルディのミニカー検索

モンテヴェルディ (ハイスピード) 375L スイス 1969年

モンテヴェルディ社は元レーシング ドライバーでスイスの高級車ディーラーの経営者であったペーター モンテヴェルディ(Peter Monteverdi)が起こした小規模な高級車メーカーでした。最初の市販車は1967年に発表した2シータークーペの375Sで、自社製のシャーシにクライスラー製のV型8気筒7.2L(345HP)エンジンを搭載していました。当初のボディはトリノのカロッツェリア フルアのデザインでフルアの工場でボディが架装されました。1968年以降はカロッツェリア フィッソーレがボディを架装し、1969年からはフィッソーレのデザインしたボディに変わりました。(実車画像→ モンテヴェルディ 375S 1967)

375Sは全長4.56mの大柄なボディながら2シーターでした。1969年にホイールベースを延長した全長4.8mの2+2シータークーペとした、フィッソーレ デザインの375Lが追加されました。1974年には全長5.3mの4ドア5シーターセダンの375、1975年に2シーターコンバーチブル仕様のパームビーチ、1977年には375Lをベースにした4ドアリムジンの375/4などが追加されました。これらのモデルはハイスピード シリーズと呼ばれ、1977年頃までそれぞれ少数が生産されました。(実車画像→ モンテヴェルディ 375/4)

ミニカーは1970年に発売されたディンキー(英)製の当時物です。フィッソーレが架装した375Lをモデル化しています。金属製パーツのフロントグリルなどディンキー(英)らしいややレトロな造形ながら、375Lの流麗なクーペボディが見事に再現されていて、全盛期のディンキー(英)の傑作の一つといえます。(サイズが1/43よりやや大きめですが) ボンネット/ドア/トランクが開閉するギミック付きで、メタリック塗装も綺麗です。これ以外のモンテヴェルディ 375のミニカーはノレブ初期のプラスチック製当時物の375L、マトリックス(レジン製)の375S、NEO(レジン製)の375Lなどがあります。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=896

MELKUS RS1000 1969 GDR

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4m 全幅約1.7m エンジン 変速機: 2ストローク 3気筒 992㏄ 68HP 5段変速

性能: 最高速165km/h データーベースでメルクスのミニカー検索

メルクス RS1000 東ドイツ 1969年

メルクスはレーシングカー ドライバーのハインツ メルクス(Heinz Melkus)が1959年に設立した東ドイツの自動車会社でした。同社は主にレーシングカーを製作し、そのほとんどの部品は東ドイツのワルトブルグとトラバントから供給されました。同社のレーシングカーは東ドイツ フォーミュラー3、フォーミュラー ジュニアなどに参戦し、ドライバーのハインツ メルクスは1960年代に何度かチャンピオンとなっていました。同社は1986年に自動車製造を止めて自動車ディーラーとなりました。

1969年に登場したメルクス RS1000はメルクスが生産した唯一のロードカーでした。RS1000はワルトブルグ製の2ストローク3気筒992㏄(68HP)エンジンをミドシップ搭載したスポーツカーでした。ラダーフレームにFRP製ボディを被せる構造で、ガルウィング式ドアを採用していました。1979年まで生産され総生産台数は101台でした。メルクス社はRS1000の後継車として2009年に新型のRS2000を開発し少量生産しましたが、2012年に破産しました。(実車画像→ メルクス RS2000)

ミニカーは2003年に発売されたミニチャンプス製です。実車の写真(上記実車諸元の画像参照)と見比べれてみると、ミニチャンプスらしいそつのない正確な造形で、実車がリアルに再現されていることが分かります。ミニチャンプスはRS1000のレース仕様車と後継車だったRS2000もモデル化しています。メルクスは日本ではほとんど知られていない車ですが、RS1000のミニカーはブレキナ(1/87)とIST MODELS(1/43)が発売しています。ミニカーとしてモデル化されていたことから、欧州ではメルクス(RS1000)が東ドイツの車として結構知られていたようです。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1925

NISSAN FAIRLADY Z Z432 (S30) 1969 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.12m 全幅約1.63m エンジン 変速機: DOHC 6気筒 2L 160HP 5段変速

性能: 最高速210km/h データーベースでフェアレディ Z S30型のミニカー検索

日産 フェアレディ Z Z432 S30型 日本 1969年

1969年にフェアレディ 2000の後継車としてフェアレディ Z 初代(S30)が登場しました。従来のイギリス製軽量スポーツカーの模倣から脱却して、主力市場のアメリカのニーズを取り入れた高級GTカーに生まれ変わりました。居住性に優れたクーペ ボディは軽量なモノコック構造で、全輪独立懸架を採用するなど先進的な設計でした。ジャガー E タイプのようなロングノーズ/ショートデッキのスタイルで、フェンダー先端に埋め込まれたヘッドライトが個性的でした。

標準のZ/Z-Lにはセドリック用6気筒2L(125HP)L20型エンジン、高性能版のZ432にはスカイライン GT-R用のDOHC 6気筒2L(160HP)S20型エンジンを搭載していました。(432とは4バルブ/3キャブレター/2カムシャフトの意) Z432は5段変速で最高速210km/hの性能でした。輸出仕様車の車名はダットサン 240Zで6気筒2.4L(150HP)L24型エンジンを搭載し最高速は190km/hでした。性能的にはポルシェなどの高級スポーツカーには及ばないものの、価格の安さと信頼性の高さでスポーツカー市場を席捲し、アメリカ市場を中心に大ヒットしました。Z(ズィー)カーと呼ばれて、ダットサン ブランドを世界に知らしめた傑作車でした。

1970年に3段自動変速機が装備され、1971年に国内向けで2.4Lエンジンを搭載した240Z、FRP製のフロントバンパー一体式エアロパーツとオーバーフェンダーを装着した240ZGが追加されました。1974年に全長を延ばして4人乗りとした2by2が追加されるなど各種の改良が施されました。モンテ カルロやサファリなどのラリー選手権に参戦し、1971年と1973年のサファリ ラリーで総合優勝しています。1978年にフェアレディ Z 2代目(S130)にモデルチェンジしました。

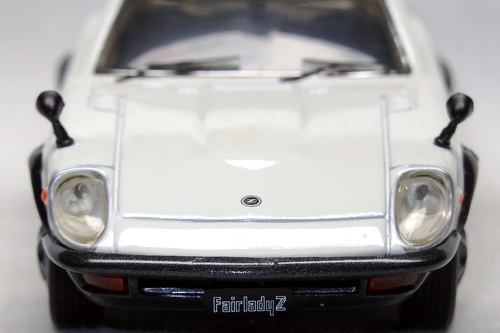

ミニカーは1970年に発売されたダイヤペット製の当時物です。高性能版のZ432をモデル化しています。プロポーションが正確で、実車の雰囲気がうまく再現されていました。ボンネット/ドア/テールゲートが開閉するギミック付きで、エンジンルーム内や室内などの細部もリアルに再現されていました。当時の国産ミニカーとしては素晴らしい出来ばえで、ダイヤペットの傑作ミニカーの一つでした。ダイヤペットには240Z ラリー仕様(1/30)、2by2(1/40)、チェリカ80シリーズ(約1/50)の240Zもありました。フェアレディ Zは人気車ゆえミニカーはたくさんあります。当時物ミニカーとしてはトミカがZ432と240Z、トミカ ダンディがZ432をモデル化していました。当時物以外では京商、エブロなどがZ、Z-L、Z432、240Zなどをレース仕様も含めて数十種類もモデル化しています。また最近ではアシェット 日産名車コレクション/国産名車コレクション、レジン製ではハイストーリーやイグニッションモデルなどがモデル化しています。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/テールゲート開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームとリア/リアゲート開閉の画像です。リアゲートにNAPSのロゴがありますが、NAPSとはNISSAN ANNTIPOLLUTION SYSTEMの略で、アメリカの排ガス規制(マスキー法)に対応させたエンジン制御技術でした。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1973年に発売されたダイヤペット製の当時物 日産 フェアレディ 240Z ラリーカー仕様(1/30 型番603(G32))の画像です。240Zのラリー仕様と称していますが、240ZGをモデル化しています。縮尺が1/30なので全長145㎜と少し大きめなサイズになっていました。サイズは大きいのですが、ダイヤペットの標準縮尺1/40の物を大きくしただけといった出来ばえでした。ボンネット/ドア/テールゲートが開閉するギミック付きで、デカールとアンテナが付属していました。(アンテナは付けてありますが、デカールは貼っていません) 同じ型をつかったラリー仕様でない物(型番G61)とポリス仕様(型番P10)がありました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームとリア/リアゲート開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2008年に発売されたアシェット製 日産名車コレクションの日産 フェアレディ Z Z432 (1/43 No.05)の画像です。これも高性能版のZ432をモデル化しています。メーカーはノレブで、ノレブらしいそつのない造形で実車がうまく再現されていて、良く出来ていました。細部の仕上げもステアリングホイールが着色されているなど、安価な雑誌付きミニカーながら良く仕上げてありました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2008年に発売されたアシェット製 日産名車コレクションの日産 フェアレディ 240Z #5 モンテ カルロ 1972 (1/43)の画像です。これは日産名車コレクションの定期購読者に提供されたノベルティで、上記Z432を大幅に改造して1972年 モンテ カルロ 参戦車(総合3位)に仕立てていました。左ハンドルに変更され車高が上げてあり補助灯や室内のスペアタイヤなどが追加され、実車に即したカラーリングになっていました。実車が忠実に再現されていて良く出来ていました。(実車画像→ 日産 フェアレディ 240Z #5 モンテ カルロ 1972) (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。フェンダーに表示されたドライバー名とデカール、ナンバープレートなどは実車を忠実に再現してあります。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2006年に発売されたアシェット製 国産名車コレクションの日産 フェアレディ Z432 (1/43 No.08)の画像です。これは上記の日産名車コレクションのZ432と同じ物ですが、カラーリングを変えてありました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2000年頃に発売されたエブロ製の日産 フェアレディ 240ZG 1971 (1/43 型番43054)の画像です。エブロとしては初期の物ですが、プロポーションが正確で実車の雰囲気がうまく再現され、とても良く出来ていました。240ZGの特徴であるFRP製のフロントバンパー一体式エアロパーツとオーバーフェンダーがリアルに再現され、室内も良く再現されていました。エブロは田宮模型の元設計者が創立していただけあって、スケールモデル的で正確なモデル化をしていましたが、残念ながら2024年に倒産しました。 (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2022年に発売されたアシェット製 国産名車プレミアムコレクションの日産 フェアレディ 240ZG 1971 (1/43 No.9)の画像です。メーカーは中国のSUMS MODELで同社のオールモーストリアル(ALMOST REAL)ブランド製です。上述したエブロ製と同じ240ZGのモデル化で、こちらはオプションのリアスポイラーが付いています。全体的にはエブロ製とほとんど同じような出来ばえですが、FRP製のエアロパーツとオーバーフェンダーの質感はエブロ製よりリアルです。実車に即した茶/灰色のカラーリングも綺麗です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。240ZGは全長約4.3mX全幅約1.7mとエアロノーズ/オーバーフェンダーの分だけ通常の240Zよりも大きくです。エブロ製とプレミアムコレクション製のミニカーはどちらも全長が100㎜で、縮尺1/43で正確に出来ています。車幅はエブロ製は42㎜、プレミアムコレクション製は40㎜で、エブロ製はオーバーフェンダーを少し大きめにデフォルメしています。ただこの違いは見た目ではほとんど感じられない程度です。エブロ製では省略されているテールライトのクロームモール縁取り、リアウィンドーの熱線処理がきちんと再現されています。実車の画像と見比べてみると、FRP製のエアロパーツが実にリアルな質感で仕上げられていることが分かります。(実車の画像 → 日産 フェアレディ 240ZG) (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2001年頃に発売された京商製の日産 フェアレディ 240ZG 1971 (1/43 型番K03162W)の画像です。これも上記のエブロ製と同じ240ZGをモデル化しています。(オプションのリアスポイラーが付いています) エブロ同様にプロポーションが良く実車がうまく再現されていましたが、室内などの細部がエブロよりもリアルに再現されていて素晴らしい出来ばえでした。室内のインパネでは奥まった位置にあるメーターが良く再現されていて、さらにボンネット開閉ギミック付きでボンネット内のエンジンもリアルに再現されていました。京商はこれ以外にもZ-LとZ432などを1/18、1/43、1/64で約70種類ほどモデル化しています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリアの拡大画像です。エンジンは1/43サイズとしてはかなりリアルに再現されていて、オレンジ色のエアクリーナーには注記まで再現されています。このようにエンジンを見ることができるのは、ボンネット開閉ができるからで、この面白さは開閉ギミックがないミニカーでは味わうことができません。最近はエンジン単体を付属したミニカーもありますが、エンジンはボンネット内にある方がリアルです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

フェアレディ Z 初代はポリトーイ(イタリア)やコーギー(イギリス)などの海外のミニカーメーカーも当時物ミニカーとしてモデル化していました。海外でモデル化された国産車の当時物ミニカーとしては、トヨタ 2000GTやホンダ S800に次ぐものでした。以下は1976年に発売されたポリトーイ製のダットサン 240Z (1/43 型番EL64)の画像です。ポリトーイのELシリーズは廉価版ミニカーでしたので、安っぽいホイールなど全体的に簡素な仕上げでしたが、プロポーションは悪くないです。(1970年代後半のミニカーはこのような廉価版が主流でした) ドアが開閉するギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1973年に発売されたコーギー製の当時物 ダットサン 240Z ラリー仕様 (1/43 型番396)の画像です。コーギーは型番394で1971年 サファリ ラリー 優勝車もモデル化していて、これはそのラリー仕様車から補助灯を外して再販売した物でした。(初期の物は補助灯を外していない) 1970年代の当時物ミニカーですので、上記のポリトーイ製同様に今見ると簡素な作りでした。室内後部には型番394と同様にロールケージとスペアタイヤが備えられていました。コーギー流の親しみやすい感じに仕上げられていて、当時のミニカーとしてはまずまずの良い出来ばえでした。ドアが開閉するギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)