ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

GP BEACH BUGGY 1968 UK

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

GP ビーチ バギー イギリス 1968年

バギー(BUGGY CAR)とは、主に砂浜や砂漠などの悪路踏破性を重視した軽量の自動車です。海辺のレジャーに使用するビーチ バギー、砂漠走破用のサンド バギー、雪路走破用のスノー バギーなどの種類があります。ビーチ バギーで一番有名なのはデューン バギーと呼ばれたメイヤーズ マンクス(MEYERS MANX)で、1960年代のアメリカでサーファーなどに絶大な人気がありました。メイヤーズ マンクスはB.メイヤーズ(Bruce F. Meyers)がフォルクスワーゲン ビートルのシャーシのホイールベースを短くして、そこにグラスファイバー製のボディを載せたカスタムカーでした。メイヤーズ マンクスは他のカスタムカー ビルダーにコピーされよく似た亜流がたくさんありました。(実車画像→ メイヤーズ マンクス)

メイヤーズ マンクスの人気はヨーロッパにも波及しました。イギリスのGP SPEED SHOP(自動車ディーラー)はメイヤーズ マンクスをイギリスの道路環境に合わせて改良し、GP ビーチ バギーとして販売しました。この車は当時のロンドンの若者にかっこいい車とみられてヒットしたそうです。本家のメイヤーズ マンクスとの意匠権争いに勝ったので、GP(Grand Prixの略)というブランドでの商売が出来たようです。ロングホイールベース仕様が追加されるなど、1980年代初めまで人気があったそうです。

ミニカーは1970年に発売されたコーギー製の当時物です。イギリスで人気があったGP ビーチ バギーをモデル化しています。メイヤーズ マンクスとはフロントパネルの形状などが違っているようですが、私にはどこがどう違うのか明確にはわかりません。当時のミニカーとしては一般的な出来ばえで、ホイールが当時流行していたスピードホイールなのがいまいちです。屋根に積んでいるサーフボードは取り外しができます。ただ取り付けるときに少し力を入れすぎると、サーフボードを固定するレール部分が画像のように切れてしまいます。(ボンドで補修してあります) コーギーはUS レーシング バギーという名前の競技用のバギーもモデル化していました。ディンキー(英)製の当時物ミニカーにもビーチ バギーがあり、それもGP ビーチ バギーの派生車だと思われます。メイヤーズ マンクス/デューン バギーの当時物ミニカーはポリトーイとオートピレンがあり、最近の物ではソリドの1/18やNEOやBOSモデルなどのレジン製があります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

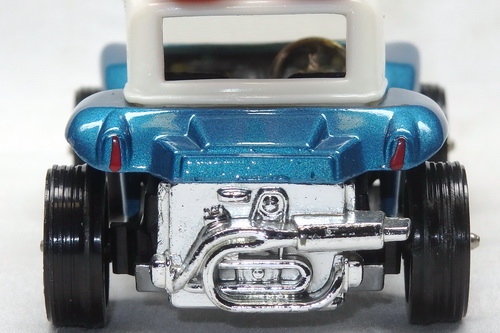

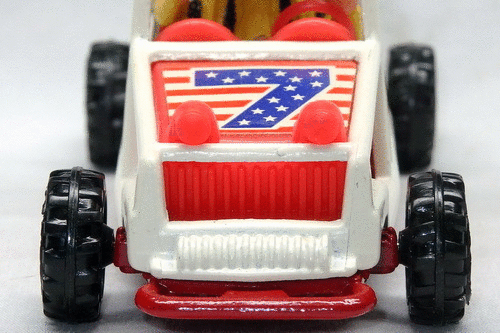

以下は1972年に発売されたコーギー製の US レーシング バギー (1/43 型番167)の画像です。これはオフロード レースに使われる競技用のバギーのようです。鋼管を溶接したスペースフレーム構造で後部にV型8気筒エンジンを搭載しています。タイヤ径がすこし小さいような気がしますが、悪路走破性よりスピードを重視したバギーなのでしょう。乗車しているフィギュアが何かしゃべっているような表情が面白いです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。V8エンジンが結構リアルです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1826

YELLOW SUBMARINE ’THE BEATLES’ 1968 UK

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

イエロー サブマリン ’ビートルズ’ イギリス 1968年

ビートルズは1960年代に世界中を熱狂させたイギリスのロックバンドでした。そのビートルズの11作目のアルバムであるイエロー サブマリンは1969年に発売され、1968年に製作されたアニメ映画イエロー サブマリンのサウンドトラック版でもありました。アニメ映画イエロー サブマリンはビートルズのメンバーが登場するおとぎ話で、その話の中に題名となっているイエロー サブマリン(黄色の潜水艦)が登場します。

このイエロー サブマリンのモデル(ミニカー?)はコーギー製で、映画とタイアップして1969年に発売されました。実在する潜水艦ではないのでアニメを参考にしたコーギーの創作物で、ハッチを開くとビートルズのメンバーが顔を出すなどのコーギーらしいギミックが付いた楽しいモデルに仕上げられていました。(フロントのハッチはコーギーがギミック用に追加したと思われます)

最初のオリジナルモデル(型番803)は1969年から1972年まで販売され、約4万台以上が売れました。(この販売台数は当時のコーギーとしてはあまり売れていない部類でした) その後1996年に型番CC05401、1999年に型番CC05403、2008年に型番BT78211で復刻版が販売されています。復刻版はオリジナルとハッチの色が違うなど少し変更されていましたが、基本的な部分はオリジナルとほぼ同じものでした。また型番CC05404でギミックを簡略化してサイズを一回り小さくした物が2000年に発売されました。

当方の所有するイエロー サブマリンは1999年に発売された2回目の復刻版で、これにはビートルズのフィギュア(メタル製で高さ約54㎜ 約1/32サイズ)が付属していました。5250台の限定版で当時の値段は8000円と結構高い物でした。 以下はフロント/リアの拡大画像と前後のハッチを開いた画像です。ハッチ下の左側面の黒のレバー(オリジナルは無塗装の金属肌)を下に押すとハッチが開いてメンバーが顔を出します。フロントハッチの先頭にいるのがリンゴ スター、その後ろがジュージ ハリスン、リアハッチで左側を向いて眼鏡を掛けているのがジョン レノン、その後ろがポール マッカートニーです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は潜望鏡の回転ギミックの画像とこの限定版の梱包箱の画像です。ボディ下に車輪が付いていて、ボディを押すと車輪と連動して潜望鏡が回転します。梱包箱の左側にはフィギュアが付属しています。フィギュアはイエロー サブマリンのレコード ジャケットのイラストをモデルにしているようで、イラストと同じ服装をしています。左から順にジョン、ポール、ジョージ、リンゴです。(参照画像→ レコード ジャケットのイラスト) (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

ビートルズが当時使っていたサイケデリックな模様のロールス ロイスやミニもミニカーになっていました。またそれ以外にもビートルズ関連のミニカーは結構あります。データーベースでビートルズ関連のミニカー検索

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1901

VOLVO 164 1968 SWEDEN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.71m 全幅約1.7m エンジン 変速機: 6気筒 3L 130HP 4段変速/3段自動変速

性能: 最高速175km/h データーベースでボルボ 164のミニカー検索

ボルボ 164 スウェーデン 1968年

1968年にボルボ 144のフロントを延長して6気筒3L(130HP)エンジンを搭載した上級車ボルボ 164が登場しました。独立したフロントグリルなど顔つきが高級車らしい重厚なデザインに変更され、144とは別物に見えました。内装は木目調のインパネやオプション設定の本革シートなど豪華に仕立てられ、自動変速機やパワーステアリングも装備されていました。164は4ドアセダンだけの設定で、4段変速/3段自動変速で最高速175km/hの性能でした。

1972年にボッシュの電子式燃料噴射システムを採用して164Eとなり、158HPへのパワーアップと排ガス規制をクリアしました。1973年のマイナーチェンジで、リアライト形状など前後の意匠と内装が変更されました。1974年にドアが強化され3角窓が廃止され、アメリカの安全基準に対応して大型の衝撃吸収バンパーが標準仕様になりました。1974年にエアコンなどの豪華装備を標準で装備した限定版の164TEが追加されました。1974年に後継車のボルボ 264が登場し164Eは1975年までに生産されました。総生産台数は約15万台でした。

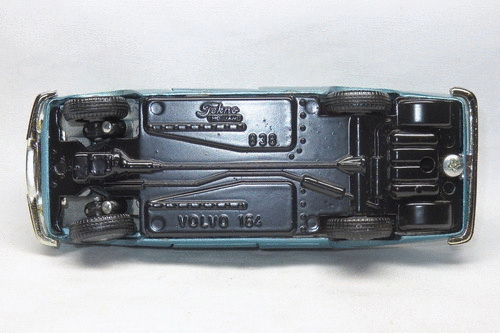

ミニカーは1970年に発売されたテクノ製の当時物です。前述したテクノ製の144をベースにして164の初期型をモデル化しています。テクノ(デンマーク)のミニカーとしては後期の物で、それまでは金属製であったフロントグリル/バンパーにメッキしたプラスチックを使用しています。このフロントグリルの出来があまりよくありませんので、フロントの雰囲気がテクノのミニカーとしては今一つなのですが、それ以外は当時のミニカーとして良く出来ていました。ボンネット/ドア/トランクが開閉するギミックで、前述した144と同じ前輪操舵ギミックも付いています。なお144ではサイドウィンドーとドアの内張を再現していましたが、この164ではコストダウンで省略されています。これ以外の164の当時物ミニカーはポリスティルの1/43と1/25がありました。当時物以外ではイクソ(ホワイトボックス、プレミアムX)とネオ(レジン製)などがあります。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。エンジンルーム内には簡単な造形ですが金属製で6気筒エンジンが再現されています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は前輪操舵ギミックと床下部分の画像です。ボディを左右どちらかに押し付けて傾けることで前輪を操舵できます。前輪操舵部の構造は144と同じですが、金属であったジョイント部分が黒いプラスチックに変更されています。これでもラフに扱って壊れるようなことはないでしょうが、ここもコストダウンされていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1977年頃に発売されたポリスティル(ポリトーイ)製の当時物 ボルボ 164E 1974 (1/43? 型番CE57)の画像です。衝撃吸収バンパーが付いた1974年式の164Eをモデル化しています。紙箱に1/43と表記されていますが、全長が98㎜ほどなので縮尺は1/48ぐらいになります。型番CEから始まるCEシリーズは廉価版ミニカーの類で、安っぽいホイールなど簡素な仕上げでした。ただ当時はこのような廉価版ミニカーが多かったので、164の当時物ミニカーとしては値段相応(当時の定価500円)でまずまずの出来ばえでした。ドアが開閉するギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1975年に発売されたポリスティル(ポリトーイ)製の当時物 ボルボ 164E 1974 (1/25 型番S20)の画像です。これも衝撃吸収バンパーが付いた1974年式の164Eをモデル化しています。ポリスティルの型番がSから始まるSシリーズは1/24の大スケールミニカーでした。全長が190㎜ほどですので、これはほぼ正確に1/24サイズでできています。衝撃吸収バンパーがやや目立ちすぎですが、全体的なプロポーションが良く当時の大スケールミニカーとしては結構良く出来ていました。ボンネット/4ドア/トランクが開閉するギミック付きで、特に4ドア開閉は前席ドアを閉じた状態で後席ドアだけが開くようにできています。(昔のミニカーはドアのヒンジ構造の制約で、前席ドアを開けないと後席ドアが開かない構造の物が多かったのですが、この164はうまく作ってあります) 室内もそれなりに良く再現されています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。エンジンルーム内は結構リアルにできていてポリトーイらしいです。衝撃吸収バンパーは横幅がやや大きすぎる気がしますが、これも凝った作りです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=886

SAAB 99 1968 SWEDEN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.35m 全幅約1.68m エンジン 変速機: 4気筒 1.7L 80HP 4段自動変速

性能: 最高速155km/h データーベースでサーブ 99のミニカー検索

サーブ 99 スウェーデン 1968年

1968年にサーブ 96の後継車としてにサーブ 99が登場しました。ボディが一回り大きくなり、エンジンはイギリスのトライアンフ製4気筒1.7L(80HP)が採用されました。エンジンを縦置きする前輪駆動方式を踏襲し全輪にサーボ付ディスクブレーキを装備し、4段変速で最高速155km/hの性能でした。先代同様に空力的に優れたボディは独得の雰囲気があり、その後のサーブ車のボディスタイルの原点となりました。当初は2ドアだけでしたが、1970年に4ドア、1974年に全長が少し長い3ドアハッチバック(コンビクーペ)、1976年に5ドアハッチバックが追加されました。

当初のトライアンフ製エンジンは信頼性の問題が発生したので1972年からはサーブが内製した2Lエンジンに変わり、2ドアの高性能版EMSには燃料噴射式2L(110HP)エンジンが搭載されました。1978年には量産車として世界初の2Lターボエンジン(145HP)を搭載した99 ターボ(コンビクーペ)が登場し、この車は最高速198km/hと高性能でした。サーブ 99は様々な改良が加えられ1984年まで約60万台が生産され、アメリカ市場を中心に人気を博しました。後継車は1978年に登場したサーブ 900でした。

ミニカーは1968年に発売されたテクノ製の当時物です。微妙なボディラインを持つサーブ 99のボディを実にうまく再現していました。角型のラインストーンをヘッドライトに使ったフロントグリルや室内などの仕上げレベルも高く当時のミニカーとしてとても良い出来ばえでした。実車同様に大きく前方に開くボンネットとドアの開閉ギミック付きです。エンジンルーム内にはエンジンが金属パーツで再現されていますが、金属パーツで作られたエンジンはメッキされたプラスチック製パーツのエンジンよりリアリティがあります。これ以外のサーブ 99の当時物ミニカーはポリスティルのセダン、ナコラルのコンビ クーペがありました。当時物以外ではトロフュー、イクソ(プレミアムX)のセダンとラリー仕様、ネオ(レジン製)のコンビクーペなどがあります。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2017年に発売されたアシェット製 国産名車コレクションのサーブ 99 ターボ 1978 (1/43 No.303)の画像です。99 ターボはコンビクーペに設定されたモデルでしたので、リアがファーストバックで全長がセダンより長く(4.53m)なっていました。メーカーはイクソで、イクソは型番CLC343Nで99 ターボをモデル化していますので、それを流用した廉価版です。プロポーションがしっかりしていて、実車の雰囲気がうまく再現されていました。廉価版とはいえ室内の仕上げレベルを落としただけですから、フロントグリルや灯火類などの細部は結構リアルに出来ています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=893

NISSAN LAUREL (C30) 1968 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.31m 全幅約1.61m エンジン 変速機: 4気筒 1.8L 100HP 4段変速

性能: 最高速165km/h データーベースで日産 ローレルのミニカー検索

日産 ローレル C30型 日本 1968年

1968年に日産 ブルーバードの上級車としてローレルが登場しました。バンなどの商用車を設定しない個人向け高級車(ハイオーナーカー)というジャンルはこの車が国産初でした。見た目は前述したブルーバード 510型とそっくりでしたが、ボディは全長/全幅ともにブルーバードより一回り大きくなっていました。プリンス スカイライン S5型用のエンジンをパワーアップした4気筒SOHC1.8L(100HP)G18型エンジンを搭載し、スカイライン C10型と共通の全輪独立懸架を採用し、3段AT/4段変速で最高速165km/hの性能でした。

1970年に4気筒2L(120HP)のG20型エンジンを搭載した、センターピラーレスの2ドアハードトップが追加されました。このハードトップは当時のアメリカ車風の実にかっこいいデザインでした。1970年のマイナーチェンジで後期型となり、1971年にはセダンにも2Lエンジンが設定されました。1972年にローレル 2代目 C130型にモデルチェンジしました。

ミニカーは1969年に発売されたダイヤペット製の当時物でアンチモニー製です。プロポーションが良く前述したブルーバード 510型よりもシャープな造形で、実車の雰囲気がうまく再現されていました。ボンネットとトランクが開閉するギミック付きです。アンチモニー製のミニカーは一体成型されたボディ全体をメッキ処理した後で、フロントグリル/バンパーなどの光り物部分を残してボディを塗装するといったやり方で製作されていました。アンチモニー製ミニカーはこの製作方法に由来する独特の味わいがあります。このローレルはその代表的な傑作だと思います。なおアンチモニーは鉛と錫の合金で金属としては柔らかいので、変形しやすいという欠点があります。

ダイヤペットはこれ以外にもダイキャスト製でセダン(型番209)とハードトップ(型番217と229の2つ)をモデル化していました。(ミニカーが4種類もモデル化されたと言うことは実車に人気があった証しです) これ以外の当時物ミニカーはトミカの初期物のハードトップがありました。当時物以外のミニカーではトミカ リミッテドと国産名車コレクション/日産名車コレクションのセダン、エニフ(ENIF レジン製)のハードトップなどがあります。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームとリア/トランク開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1971年に発売されたダイヤペット製の当時物 日産 ローレル 1800 (1/40 型番209)の画像です。これはダイキャスト製でフロントグリルやバンパーにプラスチック製メッキパーツを使うなど作風が新しくなっていました。ボンネット/ドア/トランクが開閉するギミック付きです。なお公称縮尺は1/40で上記のアンチモニー製(型番185)と同じなのですが、一回り大きく出来ていました。(縮尺1/40としてはアンチモニー製の方が正確です) 私はシャープな造形のアンチモニー製のほうが出来が良いと思いますが、このダイキャスト製もボディカラーが濃い色であれば印象が変わるかもしれません。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームとリア/トランク開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1971年に発売されたダイヤペット製の当時物 日産 ローレル ハードトップ 2000GX (1/40 型番229)の画像です。これもシャープな造形で、ピラーレスハードトップのボディが良く再現されていました。テールライトや室内の造形も当時のミニカーとしては良く出来ていました。これ以外にもダイヤペットには型番217でローレル ハードトップがあり、それは保有していないのですが、この型番229と比べると出来ばえは今一つのようです。なお何故ほぼ同時期にハードトップが2つモデル化されたかというと、当時のダイヤペットには複数の製作協力工場があり、人気の高いローレル ハードトップのモデル化を2社が同時に進めていたからのようです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームとリア/トランク開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2010年に発売されたアシェット製 日産名車コレクションの日産 ローレル セダン (1/43 No.45)の画像です。メーカーはノレブで、プロポーションが良くノレブらしいうまい造形で、実車の雰囲気がうまく再現されていました。フロントグリルや室内などの細部の仕上げも良く、安価な雑誌付きミニカーとしてはかなり良い出来ばえでした。(特にフロントグリルはリアルにできてます) ローレル 初代のミニカーとしては現時点(2024年)でベストの出来ばえといえるでしょう。同じ型の色違い(薄黄)が国産名車コレクションのNo.54でも発売されました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)