ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

FORD THUNDERBIRD 1958 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約5.2m 全幅約1.9m エンジン 変速機: V型8気筒 5.8L 300HP 3段手動変速/3段自動変速

性能: 最高速182km/h データーベースでフォード サンダーバードのミニカー検索

フォード サンダーバード アメリカ 1958年

フォード サンダーバードの2代目が1958年に登場しました。ボディが一回り大型化され、2シーターから4シーターに変わりました。デザインの特徴は当時のセダンとしては低い車高(1.34m)で、これを達成するために変速機とドライブシャフトを収める長いセンターコンソールが前後シートの間に設けれていました。ヒサシのついたような4灯式ヘッドライトは2灯式から4灯式に切り替わる時期の過渡的なデザインで、GM ビュイックやクライスラー ニューヨーカーなど同時期のアメリカ車によくみられたデザインでした。ハードトップとコンバーチブルがありました。

エンジンはV型8気筒5.8L(300HP)で、後に新型のV型8気筒7L(350HP)が少数ながら設定されました。市場調査で初代は2シーター車ゆえに販売が伸び悩んでいることが判明して4シーター化されたのですが、この戦略が成功しました。総販売台数は約20万台と初代の4倍弱となり、高級パーソナルカー市場を拡大させる車となりました。1961年にサンダーバード 3代目にモデルチェンジしました。

ミニカーはフランクリン ミント製で、1990年頃に発売されていた1/43のシリーズ物の一つでした。フランクリンミントの1/43は、当時としては非常に精巧なミニカーで、ドアやボンネットが開閉し室内だけではなくエンジンやサスペンションなどもリアルに再現されていました。壊れにくい金属製パーツを主体的に使っていたので、ヘッドライトの造形など作風が少しレトロでしたが、プロポーションが良く実車の雰囲気がうまく再現されていました。このフランクリン ミントの昔懐かしい感じの作風は、昭和世代の私が慣れ親しんでいる作風です。ボンネットとドアが開閉するギミック付きで、エンジンや室内の細部も良く再現されていました。以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリアの拡大画像です。エンジンルーム内はラジエーターファン、エアフィルターなどがはっきりわかるレベルで再現されています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

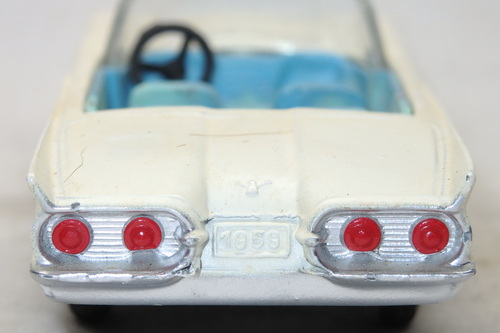

サンダーバード 2代目の当時物ミニカーとしては、コーギー、ディンキー、マッチボックスのビンテージ物がありました。当時物以外ではサンスターの1/18、NEO(レジン製)の1/43などがあります。 以下は1959年に発売されたコーギー製の当時物 フォード サンダーバード ロードスター (1/50? 型番215)の画像です。全長が104㎜なので縮尺は1/50程度となり、1/43よりやや小さめのサイズでした。60年以上も昔に作られたミニカーとしては、実車の雰囲気がうまく再現されていて良く出来ていました。型番214でハードトップ仕様もありました。(経年変化で室内の塗装がやや荒れています) (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=426

MASSEY FERGUSON 780 COMBINE HERVESTER 1958 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約7.5m 全幅約4.5m エンジン 変速機: 4気筒 4.4L ディーゼル 56HP 2段変速?

性能: 最高速 不詳 データーベースでマッセイ/ファーガソンのミニカー検索

マッセイ ファーガソン 780 コンバイン ハーベスター アメリカ 1958年

カナダのダニエル マッセイ(Daniel Massey)が設立した農機具工場は、麦の収穫機(バインダー)を開発し、1891年に同業のハリス社と合併しマッセイ ハリス社となりました。同社は1918年にトラクターを開発し世界的な農機会社となり、1938年に世界初の自走式収穫機(コンバイン)を開発しました。

北アイルランドのハリー ファーガソン(Harry Ferguson)は1930年代後半に近代的な農業用トラクターのファーガソン システム(鋤を後部に取付けたトラクターで、鋤が障害物に引掛かった際にトラクターの転倒を防ぐ油圧システム)を開発しました。ハリー ファーガソン社は1940年代にイギリスとアメリカでこのトラクターを大量生産しました。

マッセイ ファーガソン(Massey Ferguson Limited)社はコンバインを開発したマッセイ ハリス社とファーガソン システムを開発したハリー ファーガソン社が合併して1953年にできたアメリカの農業機械メーカーでした。(当初はマッセイ ハリス ファーガソン社でした) 同社は様々な農業用機器を開発し、世界の市場で大きなシェアを持っていました。特にトラクターのシェアは世界一でした。1995年からアメリカの農業機械メーカー AGCO社の傘下になっています。

コンバイン (ハーベスター)は穀物(麦/米/トウモロコシなど)の収穫(刈り取り)、脱穀、選別を行う自走式の農業機械です。日本でも最近では米を収穫するコンバインを見かけますが、このマッセイ ファーガソンのコンバインは1950年代のビンテージ物のコンバインです。実際にこのコンバインがどのような作業をするのかについては、コンバインが作業している動画がありますので、それをご覧ください。→ (実車のYoutube動画→ マッセイ ファーガソン 780 コンバイン)

ミニカーは1968年に発売されたコーギー製の当時物です。1958年に登場したマッセイ ファーガソンの780 コンバイン ハーベスターをモデル化しています。このミニカーは最初は1959年に発売されましたが、これはドライバーフィギュアを追加するなど変更された2nd仕様品でした。実車動画と見比べると良くわかりますが、実車を忠実にモデル化していて細部までとても良く出来ていました。ミニカーを前進させると先端にある刈り取り部が回転するギミックがついています。ギミック動作の動画→ (コンバインの刈り取り動作の動画) タイヤの回転を輪ゴムを介して刈り取り部に伝達している簡単な構造です。なお購入時に付いていたオリジナルの黄色の輪ゴムは既によれよれの状態でしたが、この動画を撮ったあとに寿命で切れてしまいました。刈り取り部にある黄色の丸ハンドル(実物にはありませんが)を回すことで刈り取り部を上下させることも出来ました。コーギーはこれ以外にマッセイ ファーガソンの農耕トラクターとフォードの農耕トラクターなどの農機を20種類ほどモデル化していました。それらのミニカーはどちらかというと子供向けではなくマニア向けだったこともあって、当時のミニカーとしてはかなりリアルに出来ていました。これ以外のマッセイ ファーガソン コンバインのミニカーはオックスフォードが同じ780 コンバインを1/76でモデル化しています。 以下はフロント/リアの拡大画像と刈り取り部の上下動作の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は俯瞰画像と運転席周りの画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=2021

MERCEDES-BENZ 220SE CABRIOLET (W128) 1958 GERMANY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.7m 全幅約1.7m エンジン 変速機: 6気筒 2.2L 115HP 4段変速

性能: 最高速160km/h データーベースでメルセデス ベンツ W128のミニカー検索

メルセデス ベンツ 220SE カブリオレ (W128) ドイツ 1958年

1958年に高級セダンメルセデス ベンツ 220Sに燃料噴射を採用して115HPにパワーアップした220SE セダン (W128) セダンが登場しました。(Eはドイツ語のEinspitz(噴射)の意味) 220SEはボディとフレームの一体化構造で、全輪独立懸架サスペンションを採用していました。セダンと同時に戦後型のポントン ボディ(フラッシュ サーフェス ボディ)として初めてのパーソナルなカブリオレ/クーペ(ハードトップ)が設定されました。ホイールベースを120mm短縮してテールの長いスポーティなスタイルとしていましたが、座席数は4/5座で後席がありました。

カブリオレの内装は本物の木を使ったダッシュボードやドアパネル、本革張りのシートなど豪華で、上級車の300S カブリオレ(W188)に準じた装備になっていました。W128は1960年まで生産され、総生産台数は約4000台(クーペ/カブリオレは約2000台)でした。後継車は220SE (W111)でした。

ミニカーは2005年に発売されたビテス製で、220SE カブリオレをモデル化しています。プロポーションが良く赤のカラーリングが実車のイメージに合っていました。フロントグリル/灯火類や室内のインパネやシフトレバーなどの細部がリアルに再現されていて良く出来ていました。ビテスはハードトップの付いたクーペなど約20種類ほどをモデル化していました。ビテス以外のW128のミニカーは、ビテスの親会社のサンスターのカブリオレ 1/18がありますが、W128のセダンはどこもモデル化していないようです。(セダンは外観がW180とほとんど同じだからでしょうか?) 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=474

BORGWARD ISABELLA 1958 GERMANY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.4m 全幅約1.7m エンジン 変速機: 4気筒 1.5L 60HP 4段変速

性能: 最高速135km/h データーベースでボルグワルド イザベラのミニカー検索

ボルグワルド (ボルクヴァルト) イザベラ ドイツ 1958年

カール ボルグワルド(Carl F. W. Borgward)が1920年に設立したドイツの自動車メーカー ボルグワルド(ボルクヴァルト)社は、同業のハンザ(HANSA)、ロイト(LLOYD)社、ゴリアテ(ゴリアート)(GOLIATH)社などを合併し、ハンザ、ロイト、ゴリアテを生産するボルグワルド グループを第2次大戦前に作り上げました。第2次大戦中は軍用トラックや爆薬運搬車(ゴリアテ)などを製造していました。(実車画像→ ゴリアテ 爆薬運搬車 1942) 第2次大戦後の1949年に4気筒1.5Lエンジンを搭載したボルグワルド ハンザ 1500が登場しました。フラッシュサーフェスの戦後型デザインを採用したボディは当時としては極めて斬新でした。1952年に1.8Lエンジン搭載のハンザ 1800が登場しました。(実車画像→ ボルグワルド ハンザ 1500 1950)

ハンザ 1800の後継車としてボルグワルドではもっとも有名な車イザベラが1954年に登場しました。モノコックボディに全輪独立懸架を持つ進歩的な構造の車で、4気筒1.5L(60HP)エンジンを搭載し、最高速は135km/hの性能でした。イザベラにはクーペ、カブリオレ、ワゴンが追加され、また高性能(75HP)エンジンが搭載されるなどして、フォルクスワーゲンやオペルよりも高級な乗用車として人気があったそうです。1954年頃からレースに参入し、1955年のミッレ ミリアでクラス優勝するなど成果を上げました。さらに1955年には6気筒2.3Lエンジンを搭載する高級車ハンザ 2400が登場しました。しかしボルグワルド社の躍進もここまでで、主力のイザベラが旧態化すると販売不振で資金繰りが悪化し、高級車路線も成功せず1961年に倒産しました。

ミニカーは1994年に発売されたフランスのSE MODEL製です。フロントグリル中央のロゴが小さくなった後期型のセダンをモデル化しています。ボディはレジン製で、プロポーションがしっかりしていて灯火類や室内などの細部もリアルに仕上げてあり、かなり良い出来ばえでした。SE MODELというブランドがどのようなメーカなのか良くわからないのですが、ボルグワルドのミニカーを10種類ほど(クーペ、カブリオレ、コンビワゴン、ピックアップ)しか作っていないようです。またプラスチック製の箱がソリドの物と同じであることと作風が似ていることから、ソリドの特注品のブランドのようです。これ以外のイザベラのミニカーはメルクリンの当時物、ディンキー(英)の当時物のクーペ、ヘルパとヴィーキングのセダン/クーペ/ワゴン 1/87、ノレブのセダン/クーペ/カブリオレ/ワゴン、ミニチャンプスのクーペ/カブリオレ/ワゴンなどたくさんあり人気が高いようです。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1957年に発売されたメルクリン製の当時物で ボルグワルド イザベラ (1/43 型番8045)の画像です。このミニカーは1970年代にミニカー専門店で絶版品として購入しました。60年以上前に作られたビンテージ物のミニカーですので、金属素材だけで造形された素朴な出来ばえでした。(ウィンドーが付いておらず室内の造形もなく、がらんどうです) ただ鉄道模型の老舗であるメルクリン製でしたのでプロポーションが良く、実車の雰囲気が当時のミニカーの技術でそれなりにうまく再現されていました。1950年代のミニカーはこのような物であったということでご覧ください。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1961年に発売されたディンキー(仏)製の当時物で ボルグワルド イザベラ TS クーペ (1/43 型番549)の画像です。これは15年ほど前にWEBオークションで入手したものです。実車はパワーアップされたTS仕様の4気筒1.5L(75HP)エンジンを搭載したスポーティーなクーペで、4段変速で最高速150km/hの性能でした。フォルクスワーゲンのカルマン ギア クーペのような古典的なクーペスタイルで、当時はかっこよかったのでしょう。このミニカーも60年以上前に作られたビンテージ物でしたが、これはウィンドーが付き室内も再現されていました。やや誇張したデフォルメがされていましたが、個性的なクーペボディがうまく再現されていて、発売された当時はかなり良い出来ばえだったはずです。(実車画像→ ボルグワルド イザベラ クーペ) (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=548

LLOYD 600 ALEXANDER TS 1958 GERMANY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

ロイト 600 アレクサンダー TS ドイツ 1958年

ロイトは1906年に設立されたドイツの自動車会社で、1914年にハンザ社と合併しハンザ ロイトとなり、1929年からはボルグワルド社の傘下となりました。ロイトの車としてよく知られているのは第2次大戦後の1950年から発売された超小型の前輪駆動車です。空冷2気筒293ccエンジン(10HP)を搭載した全長3.2mの300というモデルは、当時の終戦後のドイツの社会情勢に見合った車だったのでよく売れたそうです。

その後1953年に2気筒386㏄(13HP)エンジン搭載の400、1956年に2気筒250cc(11HP)エンジン搭載のの250、1955年に2気筒596㏄(19HP)エンジン搭載の600が登場しました。600は4人乗り2ドアセダンで、3段変速で最高速97km/hの性能でした。1957年に600に上級車の600 アレクサンダーが設定されました。外観はほとんど同じでしたがリアにトランクリッドが追加され、4段変速仕様になっていました。1958年にはエンジンを25HPにパワーアップしたアレクサンダー TSが追加されました。(アレクサンダー TSはフロントグリルが少し変更されて差別化されていました) 600は1961年まで生産され、総生産台数は約18万台でした。

1959年には全長3.8mで4気筒897cc(38HP)エンジンを搭載した小型車 アラベラ(ARABELLA)が発売されました。親会社のボルグワルド社は1961年に倒産しましたが、アラベラは在庫部品で1963年まで生産されたそうです。(実車画像→ ロイト アラベラ)

ミニカーは1995年に発売されたシュコー製です。ロイト 600で一番高性能であったアレクサンダー TSをモデル化しています。同じシュコー製のゴッゴモビルと同様に小さいながらも、実車がうまく再現されていて良くできていました。全体的なスタイルは普通の自動車のような形をしていましたが、ボディが小さい分やたらにタイヤが大きく見えます。(ミニカー自体もタイヤが少し大き目でややアンバランスな感じがしますが) 前開きのドアが開閉でき室内がそこそこ再現されていました。左側ドアの手前に小さなバックミラーが付いていますが、これはミニカーの箱に添付されていて自分で取り付けるものでした。(取付けは結構面倒でした) これ以外のロイトのミニカーはテクノの当時物、ジク(SIKU)の当時物、最近の物ではネオ(レジン製)の300/600バン/アラベラ、BUBの600 バンなどがあります 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=550

ページ « 前へ 1...104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ...373 次へ »

当サイト掲載記事の無断転載を禁じます。

Copyright(C) 2004-2025 MINIATURECAR MUSEUM All rights reserved.