ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

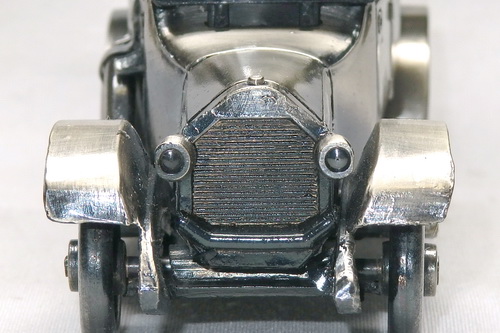

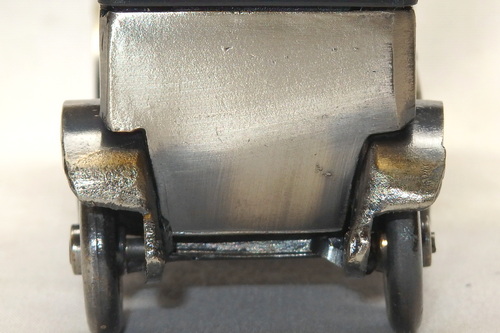

MITSUBISHI TYPE A 1917 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約3.83m 全幅約1.62m エンジン 変速機: 4気筒 2765㏄ 35HP 4段変速

性能: 最高速25-32km/h データーベースで初期の国産車のミニカー検索

三菱 A型 日本 1917年

ドイツでダイムラーが世界初のガソリンエンジン自動車を製作したのは1886年(明治19年)のことでした。1898年にフランスのガソリンエンジン自動車 パナール ルバッソールが初めて輸入され、その後ガソリンエンジン自動車を輸入して販売する会社が設立されました。1907年(明治40年)にはそのような会社の技術者であった内山駒之助氏が国産ガソリンエンジン自動車の第1号「タクリー号」(2気筒1.8Lエンジン搭載) を完成させました。この車はフランスのダラックを参考にして製作したそうで、ガタクリと走ることから「タクリー号」と呼ばれました。(実車画像→ タクリー号)

その後も明治末期から大正にかけて自動車の国産化が試みられましたが、当時の日本の工業技術が未熟であった為、国産化は成功しませんでした。その試みの一つとして1917年(大正6年)に三菱造船神戸造船所でイタリアのフィアット タイプ 3を参考にして三菱 A型が製作されました。三菱 A型は4気筒2.8L(35HP)エンジンを搭載する7人乗りの大型セダンでした。1921年(大正10年)までに約30台が製作され、国産初の量産?乗用車とされています。なお三菱は軍関係の航空機製造を優先したので、民間用の三菱 A型の自動車製造から撤退したとのことです。

ミニカーは1976年に発売されたダイヤペット製です。ダイヤペット10周年記念として初期の国産車が3車種(トヨタ AA型、ダットサン 14型、三菱 A型)モデル化されたのですが、これはその1つで三菱 A型をモデル化しています。一般的なミニカーではなく、ブロンズ仕上げの置物といった感じの物に仕立てあります。ホイール/タイヤも金属製でブロンズ仕上げになっていますが、固定式ではなく回転します。置物的なミニカーですが、一応実車に基づいてモデル化しているので、実車が大体どんな感じの車だったかはわかります。これ以外の三菱 A型の量産ミニカーは2023年現在でもありません。ただし三菱自工が1985年頃に販促用に作った特注ミニカー(1/32ぐらいのサイズ)がありました。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=360

MITSUBISHI 500 1961 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約3.14m 全幅約1.39m エンジン 変速機: 空冷4気筒 493cc 21HP 3段変速

性能: 最高速90km/h データーベースで初期の三菱車のミニカー検索

三菱 500 日本 1961年

戦前に三菱 A型を製作した経験のあった三菱重工業は終戦後の財閥解体で東日本重工業、中日本重工業、西日本重工業の3社に分離されました。東日本重工業はアメリカのカイザーナッシュ社と提携し、コンパクトカー ヘンリー Jのノックダウン生産を1950年から始めました。1953年に東日本重工業、中日本重工業は三菱日本重工業、新三菱重工業に車名変更し、1953年に新三菱重工業でウィリス ジープのノックダウン生産が始まりました。1954年にはヘンリーJの本国での生産中止によりノックダウン生産が終わりました。(実車画像→ カイザー ヘンリー J)

新三菱重工業は独自で自動車開発に着手し、水島自動車製作所(岡山県)が開発した軽3輪トラックのペット レオが1959年に発売されました。ペット レオは密閉式キャビンを採用し、4サイクル単気筒310cc(12HP)エンジンを搭載し、3段変速で最高速74km/hの性能で軽3輪車では最速でした。ペット レオは1962年まで生産されました。(実車画像→ 三菱 ペット レオ)

1960年に新三菱重工業(名古屋自動車製作)は乗用車の三菱 500を発売しました。全長3.14m全幅1.39mの4人乗り小型車で、ボディはドイツのゴッゴモビルを参考にしたそうです。空冷4サイクル2気筒OHV 493cc(21HP)エンジンをリアに搭載するRR車で、3段変速で最高速90km/hの性能でした。モノコック構造のボディに全輪独立懸架サスペンションと、技術的には非常に先進的な車でした。当時の価格は39万円で1961年にはエンジンを594cc(25HP)に拡大しました。ただあまり人気がなかったそうで、1962年にはコルト 600に切り替わりました。コルト 600は500のボディーを拡大したもので、基本構造はそのままだったようです。(実車画像→ 三菱 コルト 600)

ミニカーは2012年に発売されたアシェット 国産名車コレクション製です。メーカーはイクソで、実車の雰囲気がうまく再現されていてなかなか良い出来ばえです。この車がミニカーになったのはこれが初めてで、この車をモデル化したことは国産名車コレクションの面目躍如といったところでした。(初期の国産名車コレクションはレアな車種を選択していました) なお量産ミニカーではないですが、三菱 500にはこの車の愛好者クラブが作成した少量生産ミニカーがありました。たぶん世の中にはこのような愛好者によって製作されたあまり知られていないミニカーが結構あると思います。 軽3輪トラックのペット レオは京商が1/43のポリストーン製ミニカーを2000年に発売しています。またトミカ リミッテドもレオをモデル化しています。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は上述した三菱 500の車の愛好者クラブが作成したミニカーで1988年に発売されました。メーカーは不明、1/43で材質はレジン製だと思われます。木製台座に「瀬戸大橋開通記念」と表記されていますが、瀬戸大橋が開通した際に三菱 500で渡り初めのパレードを行ったようです。その際に愛好者クラブが設立されたそうで、このミニカーはその設立記念品のようです。私は愛好者ではありませんでしたが、デパートで販売されていた物を購入しました。(当時このような特殊なミニカーもデパートで売っていました、ただしプレミアム価格のようで高価でした) (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はボディを取り外した内部の画像と梱包箱の画像です。ボディは簡単に外すことができ、再現されたリアエンジンを見ることが出来ます。梱包箱には実車の3面図が表示されています。 (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1029

MITSUBISHI JEEP (J30) 1961 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.29m 全幅約1.61m エンジン 変速機: 4気筒 2.2L 76HP 3段変速 パートタイム4WD

性能: 最高速95km/h データーベースで三菱 ジープのミニカー検索

三菱 ジープ J30型 日本 1961年

第2次大戦後アメリカ軍が日本で軍用車を調達する為に、ウィリス製ジープを当時の中日本重工業(三菱重工業の前身)に生産させることになったのが、三菱製ジープの始まりでした。この車は戦後の警察予備隊(現在の自衛隊)で使用する小型トラックとしても採用されることになり、1953年からウィリス ジープ CJ3A型のノックダウン生産が始まりました。当初は左ハンドルでしたが、その後ウィリス製エンジンを国産化するなどして1955年にジープは国産化されました。

当初の三菱 ジープの型式はJ1型で、構造はジープと同じはしご形フレームにリーフリジッド サスペンションで、パートタイプの4輪駆動方式でした。その後国産化された時の型式はJ3型となりました。1957年にエンジンをディーゼル化(2.2L 61HP)して世界初のディーゼルエンジン搭載ジープ JC3型が登場しました。1961年には右ハンドル仕様のJ3R型が追加されました。

その後2ドア ステーションワゴンやロングホイールベースで6人乗りの4ドア ステーションワゴンなどの日本独自のバリエーションが追加され、三菱のジープは防衛庁以外にも販売されました。1982年に一般ユーザー向けのパジェロが登場したことで、ジープは車種が縮小されました。1996年に防衛庁向けジープがパジェロ 2代目をベースにした73式小型トラックに切り替わり、ジープは1998年に生産中止となりました。(実車画像→ 三菱 73式小型トラック)

ミニカーは2009年に発売されたアシェット 国産名車コレクション製です。メーカーはイクソで、4ドアステーションワゴンのJ30型をモデル化しています。全体的に実車の雰囲気がうまく再現されていて、フェンダーミラーや灯火類などの細部も良く再現されています。安価な雑誌付きミニカーとしては、申し分のない出来ばえでしょう。また三菱 ジープの乗用車タイプのミニカーはこれしかないので、車種的に貴重なミニカーでもあります。なお色違いの同じものがFIRST43でも販売されていますが、イクソ ブランドでは販売されていないようです。これ以外の三菱 ジープのミニカーとしては、トミカやトミカ ダンディのJ3R型、エイダイ グリップのJ52型などがありますが、すべてショートホイールベースをモデル化しています。以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1931

MITSUBISHI MINICA 1962 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約3m 全幅約1.3m エンジン 変速機: 空冷2サイクル2気筒 359cc 17HP 4段変速

性能: 最高速80km/h データーベースで三菱 ミニカのミニカー検索

三菱 ミニカ 日本 1962年

1961年に三菱初の軽自動車として商用バン/ピックアップの三菱 360が登場しました。(実車画像→三菱 360) 軽3輪車レオの経験を生かして開発された360は、通常のフロントエンジン搭載のFR方式を採用し、サスペンションもリーフスプリング方式の保守的なもので、ボディもごくオーソドックスなデザインでした。空冷2サイクル2気筒359cc(17HP)エンジンを搭載し、4段変速で最高速80km/hの性能でした。保守的な設計が良かったのか、360は商業的に成功し1972年まで生産されました。

三菱 360をベースにして軽乗用車ミニカが1962年に登場しました。車体後部をノッチバックにして、4人乗りに仕立ていました。エンジンなど性能は商用車の360とほぼ同じでした。当時の軽は後輪駆動のRR車が一般的であったのでFR方式は異色な存在で、当時の軽ではトランクが一番広かったそうです。ただ同時代のライバルであったスバル 360やマツダ R360クーペに比べると、乗用車としてはデザインが保守的で地味でした。1969年にミニカ 2代目のミニカ 70にモデルチェンジしました。(実車画像→三菱 ミニカ 70 1969)

ミニカーは2006年に発売されたアシェット 国産名車コレクション製で、メーカーはノレブです。プロポーションが良く実車がうまく再現されています。灯火類や室内などの細部もそこそこリアルでかなり良い出来ばえになっています。ノレブからはカタログモデルとしても型番800187で発売されています。三菱 ミニカは国産初期の自動車として貴重なモデルですが、国産名車コレクションでなければモデル化しなかったでしょう。(トミカ リミッテドなどは、このようなマイナーな車?は多分モデル化しないでしょう) これ以外の三菱 ミニカのミニカーはありませんでしたが、2017年に国産名車コレクション 1/24でもモデル化されました。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1030

MITSUBISHI COLT 1000 1963 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

三菱 コルト 1000 日本 1963年

前述した三菱 コルト 600がモデルチェンジして、1963年にコルト 1000が登場しました。三菱初の4ドア小型乗用車で、よく言えばシンプルな(悪く言うと何の特徴もない真四角の)セダン スタイルをしていました。水冷4サイクル4気筒1L(51HP)エンジンをフロントに搭載し、4段変速で最高速80km/hの性能でした。2/4ドアセダンとバンの設定がありました。

1965年に1.5L(70HP)エンジンを搭載してボディを拡大し丸型4灯式ヘッドライトを採用したコルト 1500が追加されました。(実車画像→コルト 1500) 1966年に1Lエンジンが1.1L(58HP)エンジンに変更され、1000のボディに1.5Lエンジンを搭載し全輪ディスクブレーキを採用した1500 スポーツセダン(最高速145km/h)も登場しました。1968年のマイナーチェンジでセダンは角形ヘッドライトとなり、1.1Lエンジンが1.2Lに変更され、コルト 1200となりました。1969年に後継車のコルト ギャランが登場しました。

ミニカーは1965年に発売されたモデルペットの当時物です。1960年代のミニカーですから素朴な作りですが、実車の雰囲気は良く再現されています。ボンネットが開閉するギミックが付いていますが、これはボンネットのヒンジが折損しましたので、ボンネット後端が少し沈み込んでいます。これ以外の当時物としてはミクロペットのセダンとそのレース仕様がありました。三菱車としては初めてのミニカーでしたので、当時のコルト1000はそこそこ人気があったのでしょう。なお2023年現在でも当時物以外のミニカーは作られていません。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1031

当サイト掲載記事の無断転載を禁じます。

Copyright(C) 2004-2024 MINIATURECAR MUSEUM All rights reserved.